相关试卷

- 海南省2025年中考物理真题

- 2025年秋-教科版初中物理八年级上册单元测试-第六单元《质量与密度》基础卷

- 2025年秋-教科版初中物理八年级上册单元测试-第五单元《物态变化》提升卷

- 2025年秋-教科版初中物理八年级上册单元测试-第五单元《物态变化》基础卷

- 2025年秋-教科版初中物理八年级上册单元测试-第四单元《光的世界》提升卷

- 2025年秋-教科版初中物理八年级上册单元测试-第四单元《光的世界》基础卷

- 广东省佛山市南海区2025-2026九年级上学期期中考试物理试卷

- 广东省佛山市南海区2025-2026上学期期中考试八年级物理试卷

- 2025年秋-苏科版初中物理八年级上册单元测试-第五单元《物体的运动》提升卷

- 2025年秋-苏科版初中物理八年级上册单元测试-第五单元《物体的运动》基础卷

-

1、鱼缸内流动的水景和缤纷的鱼群充满生机,是兼具观赏性与趣味性的迷你生态景观。

(1)、请画出静止在水平桌面上鱼缸的受力示意图(图中O点为鱼缸的重心)。

(1)、请画出静止在水平桌面上鱼缸的受力示意图(图中O点为鱼缸的重心)。 (2)、鱼缸的水泵需要连接在三孔插座上,鱼缸上方需要安装照明灯,请用笔画线代替导线,将三孔插座、开关和照明灯分别接入电路,开关只控制照明灯。

(2)、鱼缸的水泵需要连接在三孔插座上,鱼缸上方需要安装照明灯,请用笔画线代替导线,将三孔插座、开关和照明灯分别接入电路,开关只控制照明灯。 (3)、通过鱼缸右侧上方的平面镜可观察到鱼缸中的小鱼,补充画出人眼P通过平面镜看到水中小鱼S的光路图(保留作图痕迹)。

(3)、通过鱼缸右侧上方的平面镜可观察到鱼缸中的小鱼,补充画出人眼P通过平面镜看到水中小鱼S的光路图(保留作图痕迹)。

-

2、【海洋与生活】我国在潮汐发电领域已取得重大成就,自主研发制造的首台 LHD兆瓦级潮流能“奋进号”发电机组,率先实现兆瓦级大功率稳定并网发电,入选2024年全球海洋能二十大亮点工程。小铁同学想了解海洋能源在生活中的应用。(1)、首先他了解了潮汐发电的相关知识,潮汐能是_ (选填“可再生”或“不可再生”)能源。潮汐发电过程中,涨潮阶段海水涌入水库,退潮阶段海水流出,退潮过程中发电机将转化为电能。某次退潮过程中海水重力做功2.0×1010J, 其中 50%转化为电能,则本次退潮发电 J。(2)、潮汐发电产生的电能通过电网输送到小铁家,他家电能表上月末 记录的示数是931.6kW·h, 本月末示数如图所示,这个月他家用电 kW·h, kW·h是的单位。他将电饭煲单独接人电路中正常工作1min, 发现电能表转盘转过 10r,此过程中电饭煲的电功率为W.

(3)、接下来他探究了不同密度的海水在沸腾前后温度变化的规律。

(3)、接下来他探究了不同密度的海水在沸腾前后温度变化的规律。

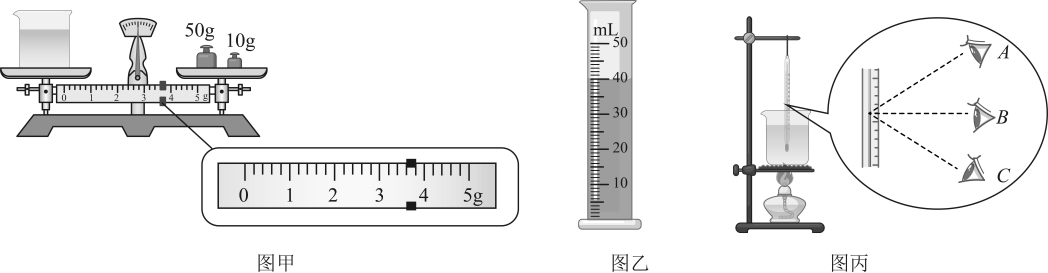

⑴某次测量海水的质量和体积,托盘天平示数如图甲所示,已知烧杯质量为20g,海水的质量为 g,量筒示数如图乙所示,海水的体积为 cm3

⑵用图丙实验器材进行探究,图中A、B、C三种读温度计示数的方式正确的是。海水沸腾时大量的“白气”不断地从烧杯中冒出,这些“白气”是由水蒸气 (选填物态变化名称)而形成的。

⑶小铁用相同热源对质量和初温均相同的海水1、海水2和水(p1>p2>p水)进行加热,其温度随加热时间变化的规律如图丁所示。分析图像得出如下结论:

①实验时水的沸点是℃

②海水密度越大沸点越

③两种海水从相同初温加热至刚好沸腾, (选填“海水1”或“海水2”)吸收的热量更多。结合实验分析,如果内陆地区一个水量不变的咸水湖随着含盐量逐渐升高,其对周围地区气温的调节作用会变 (选填“强”或“弱”)。

-

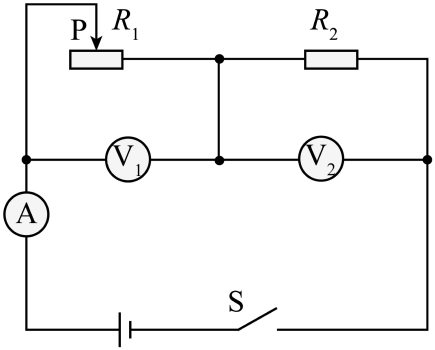

3、如图所示的电路中,电源电压保持不变,所有元件均完好。闭合开关S, 将滑动变阻器滑片P移到适当位置,电流表A的读数为I,电压表V1的读数为U1 , 电压表V2的读数为U2 , 向左移动滑片P至另一位置,电压表V1读数的变化量为△U1 , 电压表V2读数的变化量为△U2 , 电流表A读数的变化量为△I, 下列说法正确的是

A、 B、滑片P向左移动的过程中,电路的总功率增大 C、 D、R1的功率与电路总功率的比值减小

A、 B、滑片P向左移动的过程中,电路的总功率增大 C、 D、R1的功率与电路总功率的比值减小 -

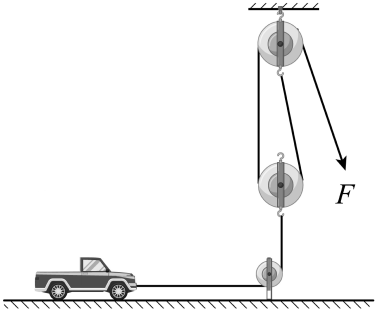

4、如图所示,用滑轮组将汽车沿水平方向匀速拉动, 20s 汽车移动了 5m。已知绳端拉力F为900N,汽车受到的阻力为1500N,不计绳重和摩擦,下列说法正确的是

A、绳端移动的距离为15m B、此滑轮组的机械效率为 83.3% C、汽车受到的拉力为1800N D、绳端拉力 F的功率为750W

A、绳端移动的距离为15m B、此滑轮组的机械效率为 83.3% C、汽车受到的拉力为1800N D、绳端拉力 F的功率为750W -

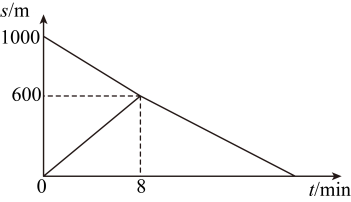

5、小萌家和学校位于同一平直马路的两个位置。小萌的爸爸在小萌放学时从家出发去接小萌,相遇后一起返回家中,小萌全程做匀速直线运动。两人运动图像如图所示,纵坐标s代表小萌和爸爸离家的距离,下列说法正确的是

A、小萌家距学校 600m B、小萌从学校到家所用时间为 15min C、0~8min 内爸爸的速度是 1.25m/s D、整个过程中,爸爸做匀速直线运动

A、小萌家距学校 600m B、小萌从学校到家所用时间为 15min C、0~8min 内爸爸的速度是 1.25m/s D、整个过程中,爸爸做匀速直线运动 -

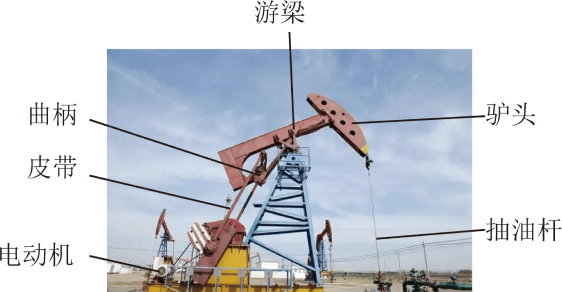

6、“游梁式”抽油机的结构如图所示,电动机通过曲柄带动游梁摆动,驴头连接抽油杆上下运动。关于石油的开采和运输,下列说法不正确的是

A、游梁属于简单机械中的杠杆 B、皮带摩擦生热是通过做功改变内能 C、油罐车尾部拖一长铁链是为了防止静电带来的危害 D、抽油机常年工作,抽油机是一种“永动机”

A、游梁属于简单机械中的杠杆 B、皮带摩擦生热是通过做功改变内能 C、油罐车尾部拖一长铁链是为了防止静电带来的危害 D、抽油机常年工作,抽油机是一种“永动机” -

7、某位同学对电与磁知识进行梳理,图中对应位置的内容填写正确的是

A、电流的热效应 B、动圈式话筒 C、电磁起重机 D、法拉第

A、电流的热效应 B、动圈式话筒 C、电磁起重机 D、法拉第 -

8、物理学中经常看到形如的公式,一种情况是x的大小与y、z都有关,另一种情况是x虽然可由y、z计算,但与y、z无关。下列四个公式中,属于前一种情况的是A、物质的密度 B、导体中的电流 C、物质的比热容 D、燃料的热值

-

9、2025年2月7日至14日,第九届亚洲冬季运动会在黑龙江省哈尔滨市举行,其中冰壶项目深受观众喜爱,关于冰壶运动下列说法正确的是A、冰壶运动员松手后冰壶继续前行是由于冰壶受到惯性 B、冰壶运动员在推动冰壶向前滑动过程中没有对冰壶做功 C、冰壶运动员快速刷冰可以通过减小摩擦来增大冰壶滑行距离 D、冰壶运动员单脚向前滑行时比双脚站立时对冰面的压强小

-

10、我国秦代度量衡制中规定:1石=4钧,1钧=30斤,1斤=16两,与现代国际单位制比较,1斤约0.256kg。九年级女同学的质量在秦代约为A、2斤 B、20斤 C、200斤 D、2000斤

-

11、光给我们带来了美的感受,下列现象中由于光的反射形成的是A、铁人广场“腾飞雕塑”的倒影

B、雨后的彩虹

B、雨后的彩虹 C、正立、放大的蚂蚁像

C、正立、放大的蚂蚁像  D、阳光下日晷的影

D、阳光下日晷的影

-

12、《诗经》中有“琴瑟击鼓,以御田祖,以祈甘雨”的记载。琴、瑟是中国古代乐器,奏乐时听众能分辨出琴和瑟发出的声音,主要是依据声音的A、响度 B、音色 C、音调 D、频率

-

13、如图所示,下列对物体施加力的实例中,能改变物体运动状态的是( )A、

双杠被压弯

B、

双杠被压弯

B、 小车被推动

C、

小车被推动

C、 气球被挤扁

D、

气球被挤扁

D、 弹簧被拉长

弹簧被拉长

-

14、在探究声音的产生与传播时,小明和小华一起做了下面的实验:

(1)如图①所示,用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉可观察到 , 悬挂着的乒乓球的作用是。可见,声音是由物体产生的;

(2)如图②所示,为了验证(1)中的探究结论,小华同学用手使劲敲桌子,桌子发出了很大的声响,但他几乎没有看到桌子的振动,为了明显地看到实验现象,你的改进方法是:;

(3)如图③所示,敲响右边的音叉,左边完全相同的音叉也会发声,并且把泡沫塑料球弹起。该实验能说明可以传声,在月球上(选填“能”或“不能”)看到塑料球弹起;

(4)如图④所示,把在响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出其中的空气,所听到的声音将会逐渐。并由此推理可知:。

-

15、19世纪末,贡国物理学家瑞利在精确测量各种气体密度时,发现从空气中取得的氮的密度为;而从氨中取得的氮的密度为。从这个细微的差异中,瑞利发现了密度比氮大的气体氩,从而获理了诺贝尔物理学奖。假设气体氩的体积点空气中得的氮的体积的 , 请你计算出氩的密度。

-

16、哈尔滨冰雪大世界吸引了众多的南方游客,零下20多度的室外,游客们把雪团成一个个大大小小的雪球,兴奋的打着雪仗,正在上初二的李英突然闪现一个疑问:雪球是冰吗?它的密度是不是跟冰一样呢?随后她便搜罗来了一些器材:天平(带砝码)、烧杯、保温杯(装有水)、量筒、面粉、保鲜膜。请你从中挑选出合适的工具,帮助她测出雪球的密度吧(其中水的密度已知)。

(1)选择的实验器材;

(2)写出主要的实验步骤;

(3)写出雪球密度的表达式。

-

17、某同学家中有一个如图所示的紫砂壶,她对这种紫砂壶产生了兴趣。于是她用天平测出壶盖的质量为m1 , 再把壶盖放入装满水的溢水杯中,并测得溢出水的质量是m2 , 测得整个空茶壶的质量为m3。已知水的密度为ρ水 , 求:

(1)紫砂壶的密度?

(2)整个紫砂壶所用材料的体积?

-

18、如图所示,用焦距为10cm的凸透镜、高度为6cm的F形光源、光屏和光具座等器材探究凸透镜成像大小的变化规律,通过测量像的高度反映像的大小。

(1)若要测量光源在光屏上所成像的高度,还需要的测量工具是。

(2)将光源逐渐靠近凸透镜,移动光屏,三次成倒立实像的相关数据记录如表。分析表中数据,可得出结论:凸透镜成实像时,物距变小,像距变 , 像变。

物高6cm

实验次数

1

2

3

物距/cm

30

20

15

像距/cm

15

20

30

像高/cm

3

6

12

(3)继续移动光源至物距为6cm时,发现无论如何移动光屏,均不能在光屏上成像,人眼应从(选填“光源”或“光屏”)一侧透过凸透镜观察光源的像,此时能否用(1)问中的测量工具直接测出观察到的像高?(选填“能”或“不能”)。

(4)若保持光源到光屏的距离为45cm不变,仅移动凸透镜改变物距,则上表中第次实验的成像情况不能探究,理由是:。

-

19、有些口罩上边缘有一种铝制金属条用作鼻夹,利用金属的可塑性使口罩上边缘与鼻子及周围贴合紧密,从而起到防护作用。若铝条长、宽、厚 , 则铝可以制成多少个这样的铝条?

-

20、建筑工地上的脚手架一般由钢管搭设而成,有一种钢管的外径为 , 内径为 , 长为 , 其横截面如图所示。这种钢管的体积 , 质量(钢的密度用表示)。