相关试卷

- 广东省广州市广州中学2025-2026学年九年级上学期九月月考化学试题

- 广东省深圳市多校联考2025-2026学年九年级上学期10月期中化学试题

- 湖南省长沙市开福区青竹湖湘一外国语学校2025-2026学年九年级上学期化学第一次月考试卷

- 湖南省岳阳市岳阳楼区2025-2026学年九年级上学期化学10月月考试卷

- 黑龙江省哈尔滨市2025年化学中考真题试卷

- 河北省石家庄市第四十一中学2025-2026学年九年级上学期10月月考化学试卷

- 青海省西宁市2025年中考化学真题

- 广东省广州外国语学校2025-2026年度九年级上学期9月月考化学试卷

- 四川省自贡市蜀光绿盛实验学校2025-2026学年九年级上学期9月月考化学试题

- 人教版(五四学制)初中化学八年级全一册单元测试-第六单元 碳和碳的氧化物(提升卷)

-

1、下列关于物质燃烧的现象,说法正确的是A、红磷在空气中燃烧产生大量白雾 B、木炭在空气中燃烧发红光,生成黑色固体 C、硫在氧气中燃烧发出明亮的蓝紫色火焰,生成二氧化硫 D、细铁丝在氧气中剧烈燃烧,火星四射,生成黑色固体

-

2、人类的日常生活和工农业生产都离不开水。下列有关水的说法正确的是A、地球上的淡水资源十分丰富 B、工业污水未处理可以排放 C、过滤可除去水中不溶性杂质 D、水沸腾冲起壶盖,说明温度升高分子会变大

-

3、规范的操作是实验成功的保证。下列实验操作正确的是A、给试管中液体加热

B、读取液体体积

B、读取液体体积 C、检查气密性

C、检查气密性 D、氧气验满

D、氧气验满

-

4、

实验是化学学习的一种重要手段。

(一)已知,氨水具有挥发性,能使无色酚酞溶液变红色。氨气具有刺激性气味,且易溶于水形成氨水。图1是按某资料进行的一个化学实验,实验时同学们闻到了一股难闻的刺激性气味。于是化学小组的同学们对原实验装置进行了改进,装置如图2.

【实验操作】

Ⅰ.向B、C、E三支试管中分别加入5mL蒸馏水,各滴入2滴无色酚酞溶液,振荡,观察溶液颜色。

Ⅱ.在A、D两支试管中分别加入2 mL浓氨水,立即用带橡胶塞的导管按图2所示连接好,并将D试管放置在盛有热水的烧杯中,观察几分钟。

【分析讨论】

(1)向 E 试管中滴入酚酞溶液的目的是进行。

(2)进行操作Ⅱ时观察到的现象是 B 试管中 , C试管中。

(3)对比操作Ⅱ时观察到的现象,可得到有关分子运动的什么性质?

(4)对比改进前的实验,改进后实验的优点是什么? (答一条)。

(5)甲同学认为还需加对比实验排除水是否参加反应,你认为他的说法(填“正确”或“错误”),理由是?

(二)化学小组为测定空气中氧气的含量,设计了如图所示方案。

(6)实验前,打开弹簧夹,将注射器活塞前沿从20 mL刻度处推至15 mL 刻度处,然后松开手,若活塞仍能返回至20 mL刻度处,则说明。

(7)若先夹紧弹簧夹,用酒精灯加热白磷,燃烧结束,等到试管冷却后再松开弹簧夹,可观察到的现象是。

(8)若未夹紧弹簧夹,用酒精灯加热白磷,燃烧结束,再到试管冷却,可观察到的现象为。

-

5、如图所示是电解水的实验装置图和电解水的微观示意图,回答下列问题。

(1)、图1中,观察所得气体体积可知,B为电源的(填“正”或“负”)极。(2)、写出电解水的文字表达式。(3)、由图2可知,化学变化的微观本质是什么?

(1)、图1中,观察所得气体体积可知,B为电源的(填“正”或“负”)极。(2)、写出电解水的文字表达式。(3)、由图2可知,化学变化的微观本质是什么? -

6、在科学实践活动中,某小组对人体吸入的空气与呼出的气体进行探究。

(1)、实验1中,取一副眼镜,对着一块镜片哈气,此镜片上出现白雾,另一块镜片无明显变化,证明人呼出的气体中水蒸气的含量比空气中。(2)、实验2中,证明人呼出的气体中氧气的含量比空气中少的现象是什么?(3)、实验3中,欲比较人呼出的气体与空气中二氧化碳含量的多少,还需要控制哪些变量? (答一条即可)

(1)、实验1中,取一副眼镜,对着一块镜片哈气,此镜片上出现白雾,另一块镜片无明显变化,证明人呼出的气体中水蒸气的含量比空气中。(2)、实验2中,证明人呼出的气体中氧气的含量比空气中少的现象是什么?(3)、实验3中,欲比较人呼出的气体与空气中二氧化碳含量的多少,还需要控制哪些变量? (答一条即可) -

7、化学是一门以实验为基础的自然科学.实验时要严格遵守操作规程,按步骤正确操作,否则会造成许多不良后果.试述下列错误操作会造成哪些不良后果.

不擦干试管外壁的水就直接加热

药匙取用一种固体粉末后未经擦拭又去取用另一种药品

向容器里倾倒液体时,细口瓶的标签朝外(不朝手心)

-

8、从分子角度解释下列生活中的现象。(1)、墙内开花墙外香。(2)、可用打气筒将较多空气压入自行车车胎中。

-

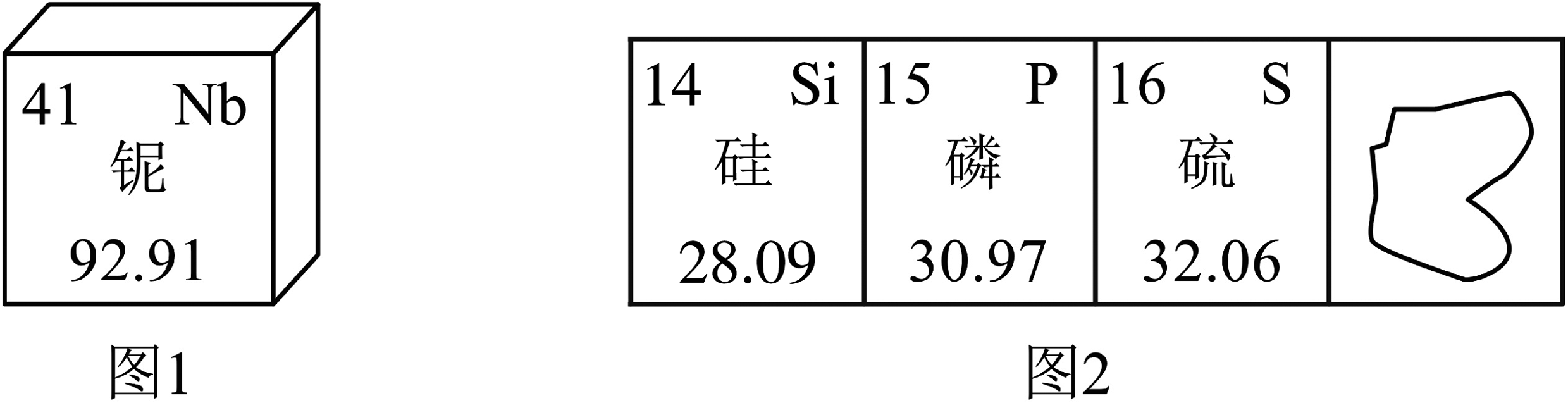

9、我国科学家发现的金属新矿物——铌包头矿受世人关注。铌包头矿富含铌、钛、硅、氯等元素。请你根据下列信息,完成相应问题。

(1)、如图1所示,一个铌原子核外有个电子。(2)、图2中原子序数为14、15、16的三种元素处于同一周期,原因是三种元素的原子。(3)、图2“破损”处元素的原子结构示意图为。

(1)、如图1所示,一个铌原子核外有个电子。(2)、图2中原子序数为14、15、16的三种元素处于同一周期,原因是三种元素的原子。(3)、图2“破损”处元素的原子结构示意图为。 -

10、铜在空气中受热生成的黑色物质是氧化铜,氧化铜的化学符号为。酒精在氧气中燃烧生成二氧化碳和水,该反应的文字表达式为。

-

11、用水槽、燃烧匙和玻璃钟罩(下方无底,水可自由进出)的组合也能测量空气中氧气的体积分数,如下图所示,按要求填空。

(1)、点燃燃烧匙中的红磷,并迅速插入玻璃钟罩内,塞紧橡胶塞,反应的文字表达式是。在红磷燃烧、熄灭直到玻璃钟罩冷却到室温的过程中,玻璃钟罩内水面的变化情况是。(2)、若实验测得的结果比理论值偏小,可能的一个原因是。

(1)、点燃燃烧匙中的红磷,并迅速插入玻璃钟罩内,塞紧橡胶塞,反应的文字表达式是。在红磷燃烧、熄灭直到玻璃钟罩冷却到室温的过程中,玻璃钟罩内水面的变化情况是。(2)、若实验测得的结果比理论值偏小,可能的一个原因是。 -

12、规范的实验操作是实验成功的关键。请回答下列问题。(1)、取用一定量的液体试剂,常用量出体积。(2)、实验室里取用少量液体时可用滴加。

-

13、我国科学院院士教授主持测定了铈、铟、铱、锑、铕等的相对原子质量的新值。铈元素在元素周期表中的相关信息如图所示,则铈的原子序数为 , 相对原子质量为。

-

14、空气中含量高且常用于食品防腐的是;空气中的在电光源中应用广泛;地壳中含量最高的金属元素是。

-

15、月球的土壤里含有数十万吨的氦-3,其原子核内中子数为1。下列关于这种氦原子的说法正确的是A、原子核外电子数为2 B、原子结构示意图为

C、原子的核电荷数为3

D、相对原子质量为2

C、原子的核电荷数为3

D、相对原子质量为2

-

16、下列关于O和O2-的认识正确的是A、它们的质子数不相同 B、它们的核外电子数相同 C、他们不属于同种元素 D、氧离子比氧原子的化学性质稳定

-

17、某学生用量筒量取液体,将量筒平放且面对刻度线。初次视线与量筒内液体凹液面的最低处保持水平,读数为20mL,倒出部分液体后,俯视凹液面的最低处,读数为5mL,则该学生实际倒出液体的体积是A、小于15 mL B、大于15 mL C、等于15 mL D、可能大于也可能小于15 mL

-

18、决定原子种类的最主要因素是A、原子的质子数 B、原子的电子层数 C、原子的最外层电子数 D、组成某种物质的原子个数

-

19、下列关于水分子、氧分子、二氧化碳分子的说法中,正确的是A、都含有氧气 B、都含有氧元素 C、都含有氧分子 D、都含有氧原子

-

20、下列关于二氧化碳的说法正确的是A、由碳原子和氧分子构成 B、由碳和氧气两种单质组成 C、由碳、氧两种元素组成 D、由2个氧元素和1个碳元素组成