相关试卷

- 2017~2018学年人教版九年级下册历史第六单元 专题12 亚非拉的奋起同步练习

- 2017~2018学年人教版九年级下册历史第五单元 专题11 东欧社会主义国家的改革与演变同步练习

- 2017~2018学年人教版九年级下册历史第五单元 专题10 苏联的改革与解体同步练习

- 2017~2018学年人教版九年级下册历史第四单元 专题09 西欧和日本经济的发展同步练习

- 2017~2018学年人教版九年级下册历史第四单元 专题08 美国经济的发展同步练习

- 2017~2018学年人教版九年级下册历史第三单元 专题07 世界反法西斯战争的胜利同步练习

- 2017~2018学年人教版九年级下册历史第三单元 专题06 第二次世界大战的爆发同步练习

- 2017~2018学年人教版九年级下册历史第二单元 专题05 法西斯势力的猖獗同步练习

- 2017~2018学年人教版九年级下册历史第二单元 专题04 经济大危机同步练习

- 2017~2018学年人教版九年级下册历史第二单元 专题03 凡尔赛——华盛顿体系同步练习

-

1、据《容成氏》记载“禹有子五人,不以其子为后,见皋陶之贤也,而欲以为后”。据此分析,这一时期部落联盟首领选择继任者的主要依据是( )A、品德才能 B、经济实力 C、血缘关系 D、社会地位

-

2、仰韶文化自公元前5000年开始,至公元前3000年时结束,与传说的神农氏有天下的时间恰好相当。而且,考古资料表明,仰韶文化广布于今河南、陕西、山西、河北,这些地方又恰好是有关神农氏传说最集中的区域。对此解读正确的是( )A、传说的历史价值远大于考古发现 B、仰韶文化主要分布在黄河中游 C、考古发现是了解古史的唯一依据 D、考古发现可用于印证历史传说

-

3、据考古发现,在陶寺古城遗址中既有使用木棺、随葬品多达一二百件的大型墓葬,也有没有木质葬具和随葬品的小型墓葬。该发现可以用来研究( )A、奴隶社会的开始 B、阶级分化现象 C、长江流域的文明 D、原始农业产生

-

4、粟是最古老的栽培作物之一,植物学家瓦维洛夫经过多方面研究提出中国是粟的起源中心。以下能为该研究提供实物支撑的是( )A、元谋人遗址 B、北京人遗址 C、山顶洞遗址 D、半坡遗址

-

5、考古学家在北京猿人的栖息地“鸽子堂”发现了许多被烧过的石头、骨头和树籽、紫荆木炭。这表明北京人已经( )A、学会使用火 B、开始种植农作物 C、有爱美意识 D、会制作磨制石器

-

6、阅读下列材料,回答问题。

材料一:商鞅变法使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。

(1)材料一中“商鞅变法”开始于哪一年?商鞅主持变法得到了谁的帮助?

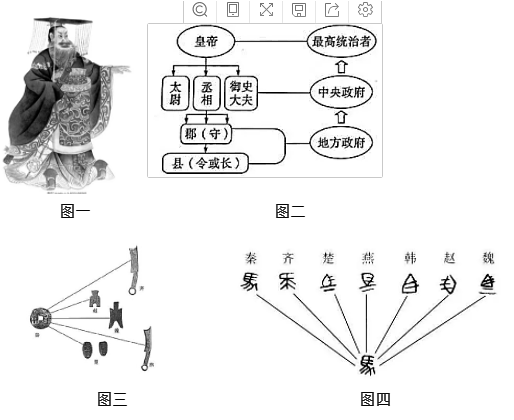

材料二:见下图:

(2)图一中的人物是历史上第一位皇帝,他是谁?

(3)写出图二中“丞相”分管的职能,它反映出当时在地方实行的制度是什么?

(4)图三和图四中反映的是什么措施?

-

7、大学的兴起被认为是欧洲中世纪教育“最美好的花朵”。下列选项中说法正确的是( )A、“大学”一词的本义是指一个团体或行会。 B、中世纪的大学没有自治地位。 C、中世纪的大学只有基础课程 D、地方世俗法官有权审判大学师生

-

8、“愿意效忠的人要脱帽、下跪、解下武器,双手合掌放在封君的手掌之中,并说:主人,我是您的人了。然后,愿意效忠的人把手放在《圣经》上起誓,表示效忠于他的主人。如此,臣服礼就算完成了。”下列哪个选项与材料中的内容相符合( )A、希腊奴隶主民主政治 B、西欧封君封臣制度 C、基督教会 D、埃及法老制度

-

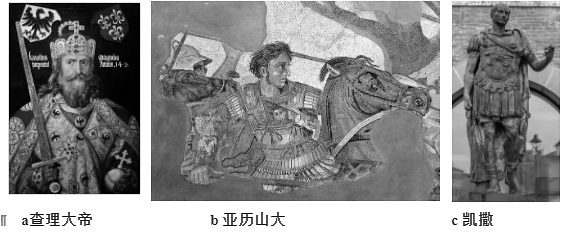

9、下列三位是欧洲历史上的风云人物!将三人按时间先后排序,正确的一组是( )

A、abc B、bac C、cba D、bca

A、abc B、bac C、cba D、bca -

10、伯里克利说:“我们的城市是全希腊的学校。”这里的“城市”是指A、巴比伦 B、斯巴达 C、雅典 D、罗马

-

11、古代西亚的两河流域是人类文明的摇篮之一,在《圣经》里被描绘成“人类幸福的伊甸园”。在这里曾经孕育的文明古国是( )A、古代埃及 B、古代印度 C、古代巴比伦 D、古代罗马

-

12、(下图)封臣要解下佩带的武器,脱帽,下跪,将双手放在封君合拢的手掌中。说:“阁下,我是您的人了。”接下来,封臣还必须宣誓效忠,封君将封臣拉起,亲吻他的脸颊,宣誓保护封臣,并将象征分封的信物交给封臣,这样双方便明确了彼此间的义务和权利,于是结成了正式的( )

A、封君与封臣的关系 B、政教合一的政体 C、租地农场这种新的经营方式 D、资本主义化的生产组织形式

A、封君与封臣的关系 B、政教合一的政体 C、租地农场这种新的经营方式 D、资本主义化的生产组织形式 -

13、依据下图知识卡片所列内容,判断该国家是

首都:君士坦丁堡

法律:《查士丁尼法典》

灭亡:1453年被奥斯曼帝国所灭

A、西罗马帝国 B、查理曼帝国 C、拜占庭帝国 D、阿拉伯帝国 -

14、苏格拉底认为,“正义”“虔诚”“节制”“勇敢”和“智慧”都只是“同一个东西的不同名称而已”。一切德行的本质与智慧的本质是相同的,“一个人是有德行的,当且并仅当且他是有知识的”。由此可见,苏格拉底( )A、对注重对人性本身的研究 B、对道德内涵没有清晰的认 C、具有并宣扬理性主义精神 D、强调知识比道德更重要

-

15、九上第五单元“西欧经济和社会的发展”“文艺复兴”“新航路开辟”“早期殖民掠夺”等章节,表达的主题是( )A、走向近代社会 B、揭开殖民序幕 C、开启民主进程 D、传播人文精神

-

16、阅读下列材料

卫鞅曰:“治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而王,夏殷不易礼而亡。反古者不可非,而循礼者不足多。”孝公曰:“善。”以卫鞅为左庶长,卒定变法之令。

(1)、反映了卫鞅的什么主张?(2)、商鞅何时、在何人的支持下进行了变法?(3)、根据你的判断,商鞅是哪家学派的代表人物?(4)、据《史记》记载,太子即位后,守旧的贵族诬告商鞅“谋反”,结果商鞅被处死。你认为商鞅变法是成功了,还是失败了?为什么?(5)、通过学习商鞅变法,结合当今改革开放,说一说,一场改革或变法要想取得成功,需具备哪些条件? -

17、阅读下列材料,回答问题。

材料一

《周初分封略表》

主要封国

受封对象

分封目的

晋

姬姓贵族

封建亲戚,以藩屏周。

卫

姬姓贵族

鲁

姬姓贵族

燕

姬姓贵族

齐

功臣

宋

先代贵族

武王灭商之后,分封了对周人比较温顺并在商朝人中有影响的微子启,以此来统治商的遗民。

材料二“封建亲戚”的主要国家,大体就在黄河中下游的农耕文明区;其中鲁、卫、晋、燕这些姬姓封国势力最为强大,地处要冲,足以决定大局。

——【日】伊藤道治《中国古代王朝的形成》

(1)分封制巩固了西周统治,请结合材料一和材料二中的信息给予说明。

材料三王(注:东周初年第二代周王)夺郑伯(郑庄公)政,郑伯不朝(朝觐)。秋,王以诸侯伐郑,郑伯击之……(周)王卒大败,祝聃(郑庄公的臣下)射王(周王)中肩。

——《左传·桓公五年》

(2)依据材料三分析周天子与诸侯之间的关系的变化,指出变化导致的后果。

材料四春秋战国时期,传统社会秩序受到猛烈冲击,士人们思考社会问题,纷纷提出自己的主张,促进了思想文化的进步。

①“邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”

②“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”

③“不别亲疏,不殊贵贱,一断于法”

④“我无为,而民自化……我无欲,而民自朴”

⑤“刑过不避大臣,赏善不遗匹夫”

⑥“为政以德,譬如北辰。居其所而众星拱之”

(3)以上主张【请选择其中两家学派主张写在对应横线上,只填写序号即可】

属于儒家学派的是;

属于道家学派的是;

属于法家学派的是。

-

18、同学们针对秦朝建立的中央集权制度开展课上大讨论。其中讨论正确的是( )

A、①② B、②③ C、①③ D、①④

A、①② B、②③ C、①③ D、①④ -

19、历史课堂上,张老师提示“戍守长城”、“遇雨误期”、“张楚政权”等关键词,同学们能立刻联想到( )A、“国人暴动” B、陈胜、吴广起义 C、官渡之战 D、黄巾起义

-

20、“不到长城非好汉”,长城历来被视为中国古代文明的象征,也是世界古代史上伟大的工程之一。下列关于秦长城的说法,正确的是A、秦朝初年为防御强大的匈奴、巩固北方边防而修 B、战国时期由李冰主持修建的 C、秦长城西起辽东,东至临洮 D、秦长城是连接秦都咸阳与外界的通道