相关试卷

- 2015-2016学年山东省威海市乳山市七年级下学期期末历史试卷(五四学制)

- 2016-2017学年山东省东营市八年级上学期期中历史试卷(五四学制)

- 2015-2016学年山东省威海市文登市天福山中学七年级下学期期中前历史试卷(五四学制)

- 2015-2016学年山东省威海市文登市天福山中学七年级下学期期中历史试卷(五四学制)

- 2015-2016学年山东省威海市文登市天福山中学六年级下学期期中历史试卷(五四学制)

- 2016-2017学年山东省威海市荣成三十五中七年级上学期期中历史试卷(五四学制)

- 2016-2017学年山东省济宁市微山县七年级上学期期中历史试卷

- 2016-2017学年山东省济南市郑路中学七年级上学期期中历史试卷

- 2016-2017学年山东省东营市七年级上学期期中历史试卷(五四学制)

- 2016-2017学年山东省德州市武城二中七年级上学期期中

-

1、据1895年《纽约时报》报道,恭亲王在接受采访时表示他自己并不了解日本人发动战争的目的,他说:“日本人这样做苍天会答应吗?其他国家会坐视不管吗?”上述材料反映出甲午中日战争失败的原因是( )A、清军力量弱 B、清政府内部不团结 C、日军力量强 D、清政府对形势认识不清

-

2、这样一支海军在短短六年之后,便灰飞烟灭。断送它的是海军实力上一直相对落后、奋力追赶于后的东亚邻邦日本。这使得这场战争在整个清朝历史中成为影响深远的拐点。材料中“影响深远的拐点”是指( )A、使中国开始沦为半殖民地半封建社会 B、中国长期关闭的国门被迫打开 C、刺激了西方列强掀起瓜分中国的狂潮 D、促进了中国海军快速发展壮大

-

3、如下图为1842—1854年英国输华货物总值变化图,该图所示现象( )

A、表明中国处于贸易顺差的地位 B、成为列强再次扩大侵华的借口 C、表明近代民族工业发展较缓慢 D、表明传统自然经济未发生变化

A、表明中国处于贸易顺差的地位 B、成为列强再次扩大侵华的借口 C、表明近代民族工业发展较缓慢 D、表明传统自然经济未发生变化 -

4、史料是我们研究历史的重要载体。对于古代史的研究,按照史料的载体划分,可以分为实物史料、文献史料。史料价值是指历史材料对说明一定历史现象所具有的价值。阅读材料,回答问题:

材料一:分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监。更名民曰“黔首”。

——《史记·秦始皇本纪》

材料二:里耶秦简(部分)(湖南里耶秦简博物馆藏)

文字:“迁陵洞庭郡

材料三:一法度衡石丈尺。车同轨。书同文字

——《史记·秦始皇本纪》

材料四:钱穆在《国史大纲》中写道:“秦人统一,此期间有极关重要者四事:一、为中国版图之确立。二、为中国民族之传承。三、为中国政治制度之创建。四、为中国学术思想之奠定。”

(1)、根据材料一和材料二,分别指出材料一和材料二的史料类型,并指出材料中可以相互印证的历史信息。(2)、根据材料三,分析材料包含了哪些秦始皇巩固统一的措施?这些措施对国家的发展有什么重要意义?(3)、根据材料四,谈谈你对秦人统一“为中国政治制度之创建”的理解。 -

5、春秋战国时期是我国社会急剧变化的时期。阅读下列材料,回答问题。

材料一:

春秋时期青铜牺尊春秋时期的铁臿

材料二:及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏,……倾邻国而雄诸侯。……至于始皇,遂并天下。

——《汉书食货志》

材料三:

学派

代表人物

思想主张

墨家

墨子

①______、非攻、尚贤、节俭

儒家

②_______

“仁政”;“民为贵,社稷次之,君为轻”;反对一切非正义战争

③_________

庄子

顺应自然和民心;追求精神自由,保持人格独立。

法家

韩非

反对空谈仁义,强调④__________,树立君主的权威,建立中央集权专制统治。

(1)、根据材料一,你可以获得哪些方面的信息?结合所学知识指出,这些工具的出现有何影响?(2)、根据材料二,概括指出商鞅变法在经济方面的主要内容。结合所学知识,分析商鞅变法的作用?(不得摘抄原文)(3)、阅读材料三的表格,将①②③④处补充完整。材料三反映的是战国时期的哪一局面?(4)、综合上述材料,概况春秋战国时期的时代特征。 -

6、中华文明的起源如同满天星斗,具有多元化的特征。阅读材料,完成下列要求。

材料一:文明的起源和形成是一个十分复杂的过程中国学者从中国的实际材料出发,概括出了进入文明社会的三个标准:一是包括农业、手工业在内的生产发展,随之人口增加并聚集出现城市;二是社会分工分化不断加剧,随后贫富分化;三是出现王权、国家。其中,国家的出现是进入文明社会最主要的标志。

——摘编自王巍《探源工程所见西辽河流域文明化进程》

材料二:下列表格是一些新石器时代的考古发现

遗址名称

发现地点

部分考古发现

A

浙江余姚

用牛或鹿的肩胛骨制作的骨耜和刃口呈锯齿状的骨镰;大量的稻谷遗存,最厚处超过1米;干栏式建筑遗迹;刻有猪纹的陶钵等。

B

陕西西安

40多处圆形或方形的半地穴式房屋遗迹;石斧、骨针、彩陶等大量生产、生活用具;多达数斗的粟;贮存芥菜或白菜菜籽的陶罐等。

材料三:陕西榆林的石峁遗址距今约4000多年,面积逾400万平方米,以石砌的内城和外城拱卫着一块有护墙的台地,这是石峁城址的核心区域,已具备了早期“宫城”的性质。石砌的墙垣不仅是防御设施,还具有神权或王权的象征意义。这里还发现了玉器、壁画等象征身份等级的物品,以及铸铜、制骨等早期“核心技术”的生产遗存。遗址中的墓葬分四类,墓葬规模由大到小,随葬品由多到少,四类墓葬极可能代表了四个不同阶层的人群。

——摘编自孙周勇等《石峁遗址的考古发现与研究综述》

(1)、根据材料一,指出进入文明社会的标志有哪些?(2)、根据材料二,指出A、B遗址的对应的名称,并归纳两处居民生产生活的共同点。(3)、根据材料一和材料三并结合所学知识,判断说明石峁古城是否进入了文明社会,请阐述理由。 -

7、下表所示为始皇诏铜方升及其铭文。材料可以佐证的史实是( )

廿六年(公元前221年),皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安,立号为皇帝,乃诏丞相状、绾,法度量则,不壹歉疑者,皆明壹之。

A、商鞅变法 B、秦始皇统一六国 C、春秋争霸 D、秦末农民大起义 -

8、下图是三星堆3号坑出土的青铜大面具,是三星堆考古发掘出土的2000多件的文物之一,这些文物显示蜀地与中原及长江中下游地区文化的紧密联系。由此可以推断出( )

三星堆青铜大面具

A、中外之间的文化交流频繁 B、巴蜀地区手工业水平领先全国 C、中华文明具有民族交融的特点 D、青铜冶炼技术开始于商周时期 -

9、商鞅从“利禄官爵专出于兵,无有异施”这一原则出发,坚持“国以功授官予爵”“有功者显荣,无功者虽富无所芬华”。商鞅的这一措施( )A、促成了尚武风气的形成 B、确立了官僚政治体制 C、消除了宗室贵族的影响 D、提升了秦军的战斗力

-

10、“春秋时期,大的诸侯国兵力也不过六七万人。而在战国时期,战争的规模越来越大,军队人数成倍增加,如秦、楚两国的兵力都达百万。”这反映了( )A、卿大夫篡权立国成为了潮流 B、争霸战争发展成为兼并战争 C、新兴地主阶级势力不断增强 D、秦国逐渐在战争中处于优势

-

11、战国时期有位学者说:圣人不向往久远的古代,不效法成规旧例,而是针对当代的社会情况,采取相应的措施。这位学者( )A、注重仁义道德理念 B、呼吁人们崇尚贤能 C、要求进行变法革新 D、希望政府无为而治

-

12、如图是战国七雄位置示意图,其中①②③④所示位置分别是( )

A、秦、楚、齐、燕 B、齐、楚、秦、燕 C、燕、齐、秦、楚 D、燕、齐、楚、秦

A、秦、楚、齐、燕 B、齐、楚、秦、燕 C、燕、齐、秦、楚 D、燕、齐、楚、秦 -

13、春秋战国时期,各诸侯国规定要在每年的每个季度对耕牛进行评比,那些把耕牛养得壮实、很健康的,还能得到奖励;反之,如果耕牛养得不好、瘦了,当地负责管理耕牛的官,要跟着受到处罚。通过此则材料可以了解当时( )A、保护动物观念 B、王室地位下降 C、诸侯争霸情况 D、重视农业生产

-

14、时空观念是历史学科五大核心素养之一。下图中①对应的朝代是( )

A、东周 B、秦朝 C、西汉 D、战国

A、东周 B、秦朝 C、西汉 D、战国 -

15、《三字经》有云:“夏传子,家天下;四百载,迁夏社。汤伐夏,国号商:六百载,至纣亡。周武王,始诛纣;八百载,最长久。”这段话反映的主题是( )A、统一多民族国家的建立 B、奴隶制王朝的兴替 C、华夏认同观念的大扩展 D、早期人类文明的起源

-

16、梁启超先生在《饮冰室合集》中指出:“华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓,诸夏是也。”由此可见,梁启超先生的观点是( )A、华夷有别,各有特色 B、国家统一,发展巩固 C、民族交融,形成华夏族 D、中华文明,多元一体

-

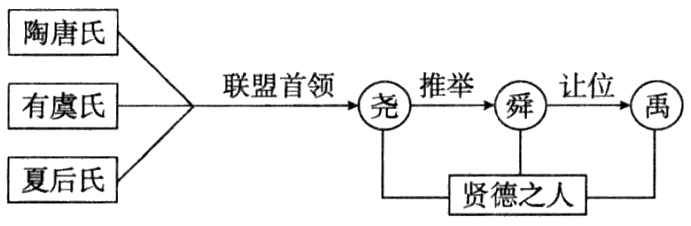

17、直观的流程图能帮助我们有效地记忆和理解历史知识。最适合作如图流程图标题的是( )

A、部落联盟的统一 B、华夏族的形成 C、禅让制的实行 D、早期国家的产生

A、部落联盟的统一 B、华夏族的形成 C、禅让制的实行 D、早期国家的产生 -

18、小唐同学想了解旧石器时代中国古人类制作石器的技术情况,他可以去( )A、周口店遗址 B、牛河梁遗址 C、陶寺遗址 D、大汶口遗址

-

19、材料一 19世纪70年代,洋务派创办了一批民用工业。如李鸿章创办轮船招商局,张之洞创办汉阳铁厂。这些企业虽由官府控制,但吸收私人资本,产品投放市场。当时外商企业垄断民用工业,洋务派希望兴办民用工业同外国人竞争,“分洋商之利”,同时给军事企业提供资金、燃料。

——摘自《中国近现代史》上册

材料二 变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校;学校之本,在变科举;而一切要其大成,在变官制。

——梁启超《变法通议》

材料三 天子已退位,清朝统治不复存在,世界上最古老的君主国已经正式成为一个共和国。历史上很少见到如此惊人的革命,或许可以说,从来没有过一次规模相等的、在各个阶段中流血这样少的革命;革命的最后阶段是否已经达到目的;这是未来的秘密……

——1912年2月16日英国《泰晤士报》评论

阅读上述材料,回答下列问题:

(1)、指出材料一中洋务派创办的民用工业的特点和目的。结合所学知识,对洋务运动进行简要评价。(2)、材料二中梁启超认为变法成败的关键是什么?请用史实说明他的这一主张是否得到成功实践。(3)、材料三中“天子退位”后革命成果掌握在谁的手中?结合所学知识,评价材料三中《泰晤士报》的评论。(4)、结合所学知识,谈谈你对上述材料的认识。 -

20、义和团运动是西方列强对华侵略行为逼出来的,是有着广泛群众性的爱国行动。他们用大刀、肉体和联军相搏,虽然被联军打死了很多人,伤亡惨重,还是前仆后继,其勇锐之气殊不可当,令人惊奇佩服,经过那次血战之后,外国人才知道中国还有民族思想,这种民族是不可消灭的。

当然还有另一面,义和团运动确实有严重的消极落后方面,如笼统排外、愚昧迷信、组织松散、成分复杂,以至被清政府所利用等等。这些都是事实。我们不能因为它是爱国运动就不指出那些消极落后甚至愚昧荒唐的东西。归根到底,是因为当时中国经济文化还十分落后,缺乏先进社会力量的引导。群众性的、特别是起自下层的反抗斗争处在自发的状态,很难不同时带来许多愚昧落后和盲目排外的因素。这是这类斗争在当时只

能达到的水平。

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》(第一卷)

以下表述是从以上材料中得出的,请在答题卡对应题号后填写“正确”;违背了以上材料所表达的意思,请在答题卡对应题号后填写“错误”;是以上材料没有涉及的,请在答题卡对应题号后填写“不涉及”。

(1)义和团运动的兴起与西方列强对华侵略有直接关系。( )

(2)义和团运动大大地改变了帝国主义国家对中国的认识。( )

(3)中外反动势力联合镇压下义和团运动不久走向失败。( )

(4)评价义和团时应该忽略它愚昧落后和盲目排外的一面。( )

(5)义和团的局限性源于当时中国社会经济文化的局限性。( )