相关试卷

-

1、 在自主预习课上,同学们对下图所示相关政策的意义展开了讨论,最为正确的是( )

A、沟通了中外经济联系 B、加速了秦灭六国进程 C、导致了秦末农民起义 D、促进了文化交流发展

A、沟通了中外经济联系 B、加速了秦灭六国进程 C、导致了秦末农民起义 D、促进了文化交流发展 -

2、 许多成语典故如退避三舍、卧薪尝胆、围魏救赵、纸上谈兵等均来源于历史。这些成语反映了春秋战国时期的特点是( )A、封建制度确立 B、诸侯兼并争霸 C、生产力飞速发展 D、奴隶制开始瓦解

-

3、 “以封地连同居民分贫王室子弟和功臣,诸侯在其封国内享有世袭统治权,也有服从天子命令、定期朝贡、提供军赋和力役、维护周王室安全的责任。”这描述的制度是 ( )A、禅让制 B、世袭制 C、分封制 D、郡县制

-

4、 距今5000年至4000年前的黄河流域新石器文化在考古学上被称为“龙山文化”。考古学证明,在龙山文化时代,中华大地进入了万邦林立的“邦国时代”。龙山时代的都城遗址中,山西襄汾的陶寺遗址被学术界认为很有可能是尧都平阳。下列可能发生在该时代的是( )A、国人暴动 B、盘庚迁股 C、商汤灭夏 D、舜受禅让

-

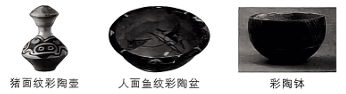

5、 仰韶文化半坡类型遗址中出土的彩陶纹样种类繁多,其中有生动的动物图案,有简练的几何图案,也有经过原始先民朴素的艺术想象后形成的人面纹和鱼纹。这些出土的陶器可以用来佐证远古居民( )

A、共同劳动制作陶器 B、掌握了简单的几何算术 C、使用这些工具猎取动物 D、具有了朴素的审美观念

A、共同劳动制作陶器 B、掌握了简单的几何算术 C、使用这些工具猎取动物 D、具有了朴素的审美观念 -

6、 北京人遗址中相继发掘出土6个头盖骨化石;约10万件石器,包括刮削器、尖状器、石锤等。考古学家发现北京人遗址中的石器从早期到晚期有明显变化,打制技术逐步提高。材料表明北京人( )A、是我国最早的古人类遗址 B、会制作工具 C、懂得人工取火 D、掌握磨光和钻孔技术

-

7、 十六国时期,大量汉物汉俗已在北方少数民族间流传:到了北魏时期,孝文帝推行汉化措施,促进了民族交融,增强了北魏的实力。由此可见,孝文帝改革成功的重要原因是( )A、统治阶层内部形成共识 B、顺应了时代的发展潮流 C、实现了广大人民的利益 D、改革家拥有的政治抱负

-

8、 北魏孝文帝推行改革措施后,增强了北魏牛实力,推动了历史进步,后来北魏分裂为东魏、西魏。下图是敦煌莫高窟壁画,它生动形象地展现了一个西魏贵族的日常生活。该壁画可以用来印证北魏孝文帝改革措施中的( )

A、改汉姓 B、说汉语 C、穿汉服 D、联汉姻

A、改汉姓 B、说汉语 C、穿汉服 D、联汉姻 -

9、 古人在文献中描述方位时,常遵循“坐北朝南”原则,如长江(出三峡后的)两岸地区常被文人骚客称为“江左”和“江右”。三国时期,统治“江左”地区的政权是( )A、孙吴 B、曹魏 C、蜀汉 D、前秦

-

10、 阅读材料, 回答问题。(16分)

材料一 尽管他是个暴君,但是,他建立地主政权代替领主政权,建立统一的大国代替割据的小国,比起秦朝以前的封建时代来,显然是进入了新的时代,他和他的统治机构,显然比前一时代的封建国家起着较多的作用。因此,他创建的许多制度,是符合当时社会的需要的。后来延续二千年之久的封建体制,基本上是泰制的逐步演变,泰朝是一个值得重视的朝代。

————摘编自范文澜《中国通史》

材料二 到了晚年,汉武帝在总结自己一生的时候,讲到了为什么要有那么多的改革之举。他以回顾和总结的口吻讲到即位之初面对的选择:“汉家庶事草创,加四夷侵陵(凌)中国,朕不变更制度,后世无法。”他说汉朝政权刚建立的时候,处在草创阶段,再加上周边有外敌的军事威胁,如果不改变一些做法,后世子孙要想治理好这个国家就没有可以遵循的决度⋯⋯因为有了这样的想法,汉武帝登上历史舞台后,汉朝的政治局面为之一变,也就成了理所当然的事情。

——摘编自孙家洲《汉武盛世的历史透视》

(1)、材料一中的“他”是指谁?概括他所建立或发展的制度。(2)、根据材料二和所学知识,说说汉武帝做了哪些“改变”。改变的结果如何?(3)、结合所学知识,说说材料一中的“他”和材料二中的汉武帝在我国历史发展过程中所起的共同作用。 -

11、 公元前60年,西汉朝廷在乌垒城(今新疆轮台)设置机构,颁行汉朝的号令,调遣军队,征发粮草,对这一地区进行有效的管辖。该机构是( )A、西域刺史 B、西域都护府 C、西域郡守 D、西域都督府

-

12、 理清线索有利于把握历史知识。下面线索的主题是( )

A、东汉的兴衰 B、东汉的衰亡 C、东汉的政治黑暗 D、东汉的建立

A、东汉的兴衰 B、东汉的衰亡 C、东汉的政治黑暗 D、东汉的建立 -

13、 史学家顾颖刚说:“秦始皇的统一思想是不要人民读书,他的手段是刑罚的裁制;汉武帝的统一思想是要人民只读一种书,他的手段是利禄的诱引,“材料表明( )A、秦始皇比汉武帝残暴 B、两种手段的目的都是维护统治 C、汉朝读书人待遇优厚 D、秦汉时期是思想文化繁荣时期

-

14、 《管子》云:“凡治国之道,必先富民。民富则易治也,民贫则难治也。”西汉统治者在充分认识到“先富民,再强国”的道理后,在王朝建立之初采取的富民政策是( )A、力倡节俭 B、大兴文治 C、休养生息 D、平抑物价

-

15、 经典诵读是当今中国传承优秀历史文化的重要方式。《三字经》中“嬴秦氏,始兼并。传二世,楚汉争。高祖兴,汉业建“所包含的朝代顺序是( )A、秦一西汉 B、秦一东汉 C、西汉一东汉 D、东汉一西汉

-

16、 “中国高铁”作为当代“新四大发明”之一,运营里程突破4万公里,居世界第一。在2000多年前,秦朝修建的“直道”,长700公里,骑兵三天三夜就可以从咸阳赶到北方的九原郡,被誉为古代世界“第一条高速公路”。由此可知,秦直道的修建( )A、加强了对官吏的监督管理 B、建立了专制主义中央集权 C、加强了中央对边疆的控制 D、解除了匈奴对边境的威胁

-

17、 秦朝建立起中国历史上第一个统一的多民族的封建国家,对后世有深远影响。下列材料有助于了解( )

材料

出处

王初并天下,自以为落兼三皇,功过五帝

(资险通鉴)

彝史大夫,秦官,位上卿⋯⋯掌副丞相

(汉书·百官公卿表)

A、地方管理 B、三皇五帝 C、制度创新 D、统一进程 -

18、 阅读下列材料,回答问题。

材料一 战国时期,随着铁器的使用、牛耕的推广,大量的荒地被开垦出来,社会生产力得到了极大的发展。随着经济实力越来越强,新兴地主阶级不断要求政治上的权利,与奴隶主贵族的矛盾日益激化,纷纷要求进行社会变革,这样,各国先后出现了一系列的奖法。

———摘编自黄仁宇《中国大历史》

材料二 商鞅变法的重要内容,在东方各国,本已早为推行,商鞅不过携带东方之新空气,使西方人迎头赶上一步。而结果则后来居上,新制度之创建,惟秦为最有功焉。

————摘编自马非百《秦集史》

(1)、据材料一及所学,指出战国时期各国纷纷进行变法的背景及目的。(2)、据材料二,概括材料的主体思想,并结合所学知识,指出商鞅变法中经济方面的措施,并分析商鞅变法取得成功的原因。(3)、综合上述材料,谈谈你获得的启示。 -

19、 六国的人说“秦国的军队是‘虎狼之师’,秦国的军队打仗,一个个眼睛都红了,就像猛兽一样,巴不得多砍几个人头”。秦国的士兵之所以能打仗,是因为有一个强大的政策在激励着他们。这个强大的政策是( )A、承认土地私有 B、编制户口,加强刑罚 C、奖励军功 D、奖励生产

-

20、 观察下面表格,通过对比你发现哪项不是战国时期战争的特点( )

时期

战役

双方员力

持续时间

伤亡人数

目的

春秋

城濮之战

晋约2万

楚约4万

一天

共约2万人

成为霸主

战国

长平之战

牵30-50万

赵40-50万

三年

秦20万

赵45万

统一全国

A、参战兵力多、战争规模大 B、持续时间长 C、战争伤亡大 D、争霸战争增多