相关试卷

-

1、阅读下列材料,回答问题。

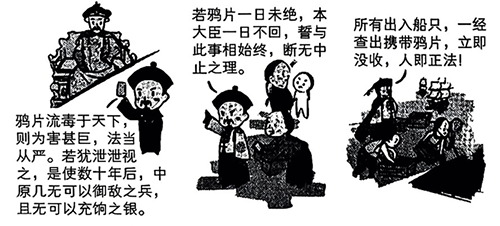

材料一

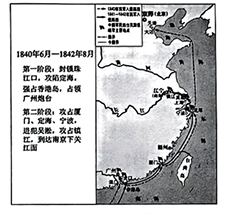

材料二 1840年爆发的鸦片战争,当时中国投入陆军兵力约10万人,水师约1万人,船只多系木质铁皮,铁炮质差,杀伤力小;英军约2万人,直接参战的陆海军约6000~7000人,出动战舰20艘,“船坚炮利”,其结果以中国惨败和英国胜利而结束。

材料三 中国的禁烟运动“给了我们一个战争机会……可以使我们乘战胜之余威,提出我们自己的条件,强迫中国接受,这种机会不会再来,是不能轻易放过的”。

(1)、材料一漫画均取材于中国近代某个历史人物的事迹。据此判断这三幅画中的主人公是谁。根据图中内容简单介绍一下他的事迹,并结合所学进行评价。(2)、概括材料二,指出鸦片战争中国惨败的重要原因。你认为这是中国失败的根本原因吗?为什么?(3)、依据材料三指出英国发动战争的直接原因。中国被迫接受英国的“条件”写在什么文件里?这些条件对中国社会的最主要影响是什么? -

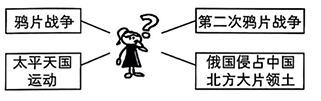

2、下图是小史同学制作的示意图,适合作为这幅图标题的是( )

A、假维新中的真改革 B、君主立宪的迷梦 C、内优外患的清政府 D、农民阶级的反抗

A、假维新中的真改革 B、君主立宪的迷梦 C、内优外患的清政府 D、农民阶级的反抗 -

3、太平天国运动的兴起暴露了八旗军的虚弱不堪,清政府不得不放松对汉族地主武装的限制,这为后来政权的崩溃埋下了伏笔。据此可知,太平天国运动( )A、沉重打击了清王朝的统治 B、有农民革命的属性 C、建立了与清朝对峙的政权 D、具有反侵略的性质

-

4、范文澜在评价某历史事件时说道:“宗派、保守、安乐三种思想,总根源在农民阶级消极方面的狭隘性、保守性、私有性⋯⋯正是这些特性的反映,也就决定了⋯⋯的必然崩溃。”据此可知,该历史事件失败的根本原因是( )A、中外势力联合绞杀 B、农民阶级的局限性 C、军事武器极其落后 D、财政枯竭日益严重

-

5、下图是张老师针对太平天国运动中的一个重要事件写的板书。这一“重要事件”( )

A、标志着太平天国运动爆发 B、使农民革命政权初步建立 C、使太平天国由盛转衰 D、宣告这场农民起义的失败

A、标志着太平天国运动爆发 B、使农民革命政权初步建立 C、使太平天国由盛转衰 D、宣告这场农民起义的失败 -

6、 “《天朝田亩制度》只是个无名氏的纸上作业……太平军后来所实行的,还是最简单的老办法————照旧完粮纳税。”这段论述旨在说明《天朝田亩制度》( )A、没有起到任何作用 B、具有空想色彩难以施行 C、顺应了近代化要求 D、未反映农民阶级的愿望

-

7、他根据“摩西十诚”编写了十款天条:(1)崇拜皇上帝;(2)不拜邪神;(3)不妄题皇上帝之名;(4)每周礼拜颂赞皇上帝恩德;(5)孝顺父母⋯⋯材料中的“他”是( )A、林则徐 B、陈化成 C、洪秀全 D、李秀成

-

8、马克思在《中国革命和欧洲革命》中写道:“中国的连绵不断的起义已经延续了约十年之久,现在汇合成了一场惊心动魄的革命;不管引起这些起义的社会原因是什么……推动了这次大爆发的毫无疑问是英国的大炮。”这段论述中的“革命”爆发的标志是( )A、虎门销烟 B、金田起义 C、鸦片战争 D、《天津条约》

-

9、 1884年,清朝设立新疆行省,其管辖范围同伊犁将军府的管辖范围相比,面积缩小了许多。这种情况主要是由于中俄签订的( )A、《瑷珲条约》 B、《尼布楚条约》 C、《望厦条约》 D、《勒分西北界约记》

-

10、 1860年《北京条约》签订后,躲在避暑山庄的咸丰皇帝,一不痛心割让九龙,二不吝惜巨额的赔款,却认为外国派人驻北京“最为中国之害”。这说明咸丰皇帝 ( )A、不甘作亡国之君决心变法图强 B、坚决维护国家领土主权 C、支持洋务运动抵抗西方侵略 D、极力维护封建专制统治

-

11、 火烧圆明园可与焚烧亚历山大图书馆相比

“必刷题”团队研发,严禁复印盗印肩。法国人当时就已指出,这就如同卢浮宫和法国国立图书馆同时被毁。这说明火烧圆明园 ( )

A、是人类文明史上的一场活动 B、改变了中法外交关系的方向 C、促使清政府开始向西方学习 D、使中国的国家主权遭到破坏 -

12、某时期出现了“武汉江面上,到处游弋着外国军舰和商船”的情况,这种情况的出现始于( )A、《南京条约》的签订 B、《天津条约》的签订 C、《北京条约》的签订 D、《勘分西北界约记》的签订

-

13、寻找借口挑起战争是近代史上侵略者发动侵华战争的惯用伎俩。英、法两国挑起了第二次鸦片战争,其中法国的借口是发生在广西西林县的( )A、毒品被销毁 B、亚罗号事件 C、金田村起义 D、马神甫事件

-

14、鸦片战争的失败,让一部分官员和有识之士深受刺激,他们开始了解国际形势,研究外国史地,寻求御敌之道。这说明鸦片战争( )A、直接引发了太平天国运动 B、开启了中国近代化进程 C、对中国思想界产生了影响 D、改变了中国的社会性质

-

15、下图是聪聪同学在记忆我国近代某不平等条约的内容时使用的口诀,该条约的签订( )

条约有四项,割赔和开商;

口岸有五处,广厦福宁上。

A、使中国国家主权和领土完整遭到破坏 B、进一步加深了中国半殖民地化程度 C、使帝国主义侵略势力深入中国腹地 D、使中国完全陷入了半殖民地半封建社会的深渊 -

16、某学校一名同学在整理历史笔记(如下图)时,发现有一项内容不全,请帮他补充完整 ( )

《南京条约》

开放广州、福州、厦门、宁波、上海三处为通商口岸;制____给英国:

赔款2100万银元:

英商进出口货物应纳税款,必须经过双方协议。

A、香港岛 B、台湾岛 C、辽东半岛 D、山东半岛 -

17、 1757年,乾隆皇帝把欧洲对华贸易限制在广州一处,欧洲商人在中国政府的严密监管下进行商业活动。这种状况被打破,始于清政府被迫签订( )A、《天津条约》 B、《南京条约》 C、《瑷珲条约》 D、《北京条约》

-

18、从下面这张PPT中,我们可以得出与鸦片战争有关的信息是( )

A、爆发原因 B、战争影响 C、战争过程 D、战争结果

A、爆发原因 B、战争影响 C、战争过程 D、战争结果 -

19、范文澜说:“这一伟大行动,是以林则徐为代表,第一次向世界表示中国人民纯洁的道德心和反抗侵略的坚决性,一洗多少年来被贪污卑劣的官员所给予中国的耻辱。”作者旨在说明( )A、林则徐坚决反对封建统治 B、虎门锁烟显示了中华民族反抗外来侵略的坚强意志 C、官吏腐败是近代中国落后的根本原因 D、清政府闭关锁国造成了巨大危机

-

20、每年的6月26日是国际禁毒日。如果某同学想要实地考察林则徐查禁、销毁鸦片的具体史实,他最适合去的地方是( )A、南京 B、广东 C、天津 D、北京