-

1、下列句子书写完全正确的一项是( )A、面对困境,他迫不急待地寻求突破,浮躁的心态却让他屡屡碰壁,最终一事无成。 B、历史长河奔流不息,金榜提名的荣耀固然耀眼,但坚苦卓绝的奋斗更值得铭记。 C、人生难免陷入一愁莫展的境地,唯有直面烦锁的细节,方能拨云见日,豁然开朗。 D、真正的坚持是锲而不舍的毅力,是心无旁骛的纯粹,是喧嚣纷扰中的坚守初心。

-

2、下面文段中加点字注音完全正确的一项是( )

晨光镀金垂柳,大家正为魂牵梦萦的科技展忙碌着:蓝衫少年惦记着电路,低头悄然调试时,蓦然发现李老师含笑伫立在一旁。她抚过太阳能板:“当年开发气象站,也是这般不折不挠啊!”学生们想起那些关于汲取知识、热忱探索的教诲 , 动作愈发轻快。阳光唤醒彩灯时,故障突然出现,少年自出心裁地用镜片校准角度,霞光倏然淌入棱柱。人群里响起清亮的掌声,与鸟鸣相应相和 , 酝酿出春日最鲜活的氛围。

A、镀(dù)金 惦(diàn)记 悄然(qiāo) 魂牵梦萦(yíng) B、蓦(mò)然 伫(zhù)立 汲(jí)取 不折不挠(náo) C、教诲(huǐ) 故障(zhàng) 校(jiào)准 自出心裁(cái) D、棱(líng)柱 酝酿(niàng) 氛(fēn)围 相应相和(hè) -

3、作文。

在电影《哪吒2》里,哪吒的成长之路荆棘密布。从被误解的魔丸转世,到肩负拯救苍生的重任,他的前方似乎从未有过一条坦途。但哪吒毫不畏惧,面对重重绝境喊出了掷地有声的话语:“若前方无路,我便踏出一条路”。正是凭借着这股破釜沉舟的勇气,他在看似无路可走的困境中,硬生生闯出了一条属于自己的英雄之路。

请你结合自身经历、所见所闻,拟一个含有“路”的标题,再作文。

要求:①自定立意,自选文体(诗歌除外);②不少于600字;③不得抄袭、套作;④不得出现真实的人名、校名和地名。

-

4、阅读下面选文,完成下面小题。

知止而定

①“知止而定”出自《礼记·大学》:“知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。”意思是,能够知其所止,止于至善,然后意志才有定力。所以,我们要做到知止而定。

②定,会意兼形声字,字形外部为“宀”,像房屋的侧视形,内部为“正”字,其字形像一只脚(止)走向城池,两相会意,表示一人战争结束回到家中安顿下来。本义为安定、安宁。《说文》:“定,安也,从宀,从正。”《诗经·小雅》:“乱靡有定”,意为战乱还未平定。安定又引申出固定、确定、坚定、定力等意义。总之,凡是定下来不再改动、变动或移动等都可为定。

③对于个人而言,如何保持定力,值得深思。那就是在金钱财富、名利诱惑面前,做到临财不苟取,守节不动摇。清代王志圻为官清廉,一次有人将珍贵的宋拓名碑用锦盒装好呈送到他案前,王志圻即刻命人将其退回。身边人就好奇地问道:“您对此素有研究,看看又何妨?”王志圻坚定地拒绝:“这种稀罕古物,一旦看过就难以割舍,之后就会被送礼人所利用。”

④如何修炼定力?古人认为可以先从身体入手,让人的身体能够定得住,坐得住,站如松,坐如钟,磨砺“板凳甘坐十年冷”的静心和耐力。明代吕坤《呻吟语》曰:“心平气和,此四字非涵养不能做,工夫只在个定火。火定则百物兼照,万事得理……惟君子善处火,故身安而德滋。”认为只有协调、平衡好人体中的“火性”,戒除躁动、浮躁之气,方能心定平和,德业双进。

⑤定火不仅指从生理的角度去调节、祛除人体的身体之“火”,从而让人的身心平和、中正和稳定,更重要的还是要克制人心中的贪欲之“火”意义之大。清代陈榕门曰:“定火功夫,不外以理制欲,理胜则气自平矣。”可见,修炼定火之功,就是要用天理良知等克制人的贪欲、贪念。正如王阳明所言“减得一分人欲,便是复得一分天理。”只有让天理、正念和正气充盈心间,方能不被外物所役,不为名利所诱,保持抵御各色诱惑的强大定力。若心中欲望、执著太多,杂念、邪念丛生,人心就易被其所扰、所牵,也就难以做到定。

⑥知止常止,终身不耻。修炼定力,关键还是要深悟“止”字要核,学会知止,做到当止应止。要牢固树立底线思维和意识,时刻保持对法律的敬畏之心,不被歪风、暗流和邪气所诱,坚守正道而行。那些廉者智士正是懂得知止,展现出坚强的自制力,从而能够一心为公,身怀正气。

(来源:中国纪检监察报发布时间:2024-06-07)

(1)、选文的中心论点是什么?(2)、选文第③段画线句运用了哪种论证方法?有什么作用?(3)、阅读选文第②-⑤段,理清论证思路,补全下面分析。首先,;接着论述了;然后论述了修炼定力的方法是培养静心和耐力;最后论述了。

(4)、根据选文第⑥段,概括如何才能修炼定力,用排比句表达。 -

5、阅读下面的文字,完成下面小题。

老街的守望者

①在繁华都市的边缘,有一条古老的街道,人们都叫它老街。老街的青石板路被岁月打磨得光滑如镜,两旁是古旧的建筑,飞檐斗拱,雕梁画栋,虽然有些斑驳,却依然散发着独特的韵味。

②老张是老街的“活招牌”,他在街口开了一家小小的杂货店。杂货店的门脸不大,里面却摆满了各种各样的东西,从日常用品到孩子们喜欢的小零食,应有尽有。老张总是穿着一件洗得有些发白的蓝色中山装,脸上挂着和蔼的笑容,每天早早地就打开店门,迎接老街的新一天。

③老街的生活节奏很慢,慢得就像屋檐下那串风铃,在微风中悠悠地摇晃。每天清晨,老张会坐在店门口,泡上一壶浓茶,看着老街的人们来来往往。送孩子上学的年轻妈妈,提着菜篮去菜市场的老太太,扛着工具去做工的大叔……每个人路过时,都会和老张打个招呼,老张也总是热情地回应着。

④然而,时代的浪潮还是不可避免地冲击到了老街。城市的发展日新月异,高楼大厦如雨后春笋般拔地而起,新的商业区、购物中心吸引了大量的人流。老街的人气渐渐不如从前,一些店铺也陆续关门歇业。老张的杂货店生意也越来越冷清,可他却依然坚守着。

⑤有一天,老街来了一群开发商,他们看中了老街的地段,想要将这里改造成现代化的商业街区。老街的居民们意见不一,有的觉得这是个改善生活环境的好机会,有的则舍不得老街的那份宁静与古朴。老张心里也很矛盾,他对老街有着深厚的感情,这里的一砖一瓦、一草一木都承载着他的回忆;但他也明白,时代在前进,老街也许真的需要改变。

⑥在开发商的宣传和一些利益的诱惑下,越来越多的居民同意了改造方案。老街变得热闹起来,到处都是测量、规划的工作人员。老张看着这一切,心中五味杂陈。他知道,属于老街的宁静日子不多了。

⑦改造工程开始了,机器的轰鸣声打破了老街的宁静。一些古老的建筑被拆除,尘土飞扬。老张的杂货店暂时还没有被波及,但他知道,那一天迟早会到来。

⑧就在这时,老街发生了一件意外的事情。在拆除一座老房子时,工人们发现了一个隐藏在墙壁里的古老盒子,里面装着一些老街的老照片和文献资料,记录着老街的历史变迁。这些发现引起了当地历史文化爱好者和媒体的关注,人们开始重新审视老街的价值。

⑨随着舆论的发酵,政府决定重新评估老街的改造方案,尽量保留老街的历史风貌。老街的居民们也开始反思,他们意识到,老街不仅仅是一个居住的地方,更是城市文化的根脉。

⑩老张看着老街的变化,心中充满了欣慰。他继续守望着自己的杂货店,同时也成为了老街历史文化的义务宣传员。他会给来店里的顾客讲述老街的故事,让更多的人了解和爱上这条古老的街道。

⑪在老街的未来规划中,那些古老的建筑将被修缮保护,新的商业设施也会融入老街的风格。老街,在时代的变迁中,找到了属于自己的平衡,而老张,也将继续在这里,守望着老街的过去、现在和未来。

(1)、下列对小说相关内容理解和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )A、文章开篇对老街青石板路和古旧建筑的描写,仅用了比喻这种修辞手法,生动形象地展现了老街独特的韵味,为故事的展开奠定了古朴的基调。 B、老张作为老街的“活招牌”,他的杂货店商品丰富,他总是热情地迎接老街的每一天,与老街居民关系融洽,是老街生活的典型代表。 C、文中通过描写老街居民对改造方案的不同意见,以及老张内心的矛盾,真实地反映了时代变迁中人们面对改变时复杂的心理状态。 D、小说以老街的改造为线索,情节跌宕起伏,从老街面临改造的危机,到因发现历史资料而迎来转机,最后找到发展平衡,富有戏剧性。(2)、请从描写方法的角度赏析第③段划线句子。每天清晨,老张会坐在店门口,泡上一壶浓茶,看着老街的人们来来往往。送孩子上学的年轻妈妈,提着菜篮去菜市场的老太太,扛着工具去做工的大叔……每个人路过时,都会和老张打个招呼,老张也总是热情地回应着。

(3)、假如把“老街的守望者”这个标题印在明信片上,结合小说内容,谈谈这个标题会在传递情感与文化思想方面发挥怎样的作用?(4)、学校戏剧社团准备将这篇小说改编成话剧,在舞台布景方面,你认为需要突出哪些元素来展现老街的特色?请结合文本谈谈理由。 -

6、阅读下面的文言文,完成下面小题。

【甲】臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中 , 咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

(选自诸葛亮《出师表》)

【乙】①康定元年,元昊反,延州诸寨多失守,仲淹自请行。先是① , 诏分边兵:总管领万人,钤辖②领五千人,都监领三千人。寇至御之,则官卑者先出。仲淹曰:“将不择人,以官为先后,取败之道也。”于是大阅州兵,得万八千人,分为六,各将三千人,分部教之,量贼众寡,使更③出御贼。

②明年正月,诏诸路入讨④ , 仲淹曰:“正月塞外大寒,我师暴露,不如俟春深入,贼马瘦人饥,势易制也。当据要害,拓疆御寇,策之上也。”帝皆用其议。仲淹又请修承平、永平等寨,稍招还流亡,城⑤十二寨,羌汉之民,相踵归业⑥。诸羌来者,仲淹皆推心接之不疑。

③仲淹为将,贼不敢辄犯其境。

(选自《宋史·范仲淹传》,有删改)

【注】①先是:指范仲淹到延州之前。②钤(qián)辖:地方统兵官,位在总管之下,都监之上。③更:轮换。④诏诸路入讨:皇帝下诏命令各路军队讨伐西夏。⑤城:修筑城墙。⑥相踵归业:先后回归家园,恢复正常生产。

(1)、解释下列句子中加点词的含义。(1)躬耕于南阳

(2)苟全性命于乱世

(3)不如俟春深入

(4)贼不敢辄犯其境

(2)、下列各组句子中,加点词的意义和用法全都相同的一项是( )A、不求闻达于诸侯 所恶有甚于死者 B、则官卑者先出 北山愚公者 , 年且九十 C、以官为先后 策之不以其道 D、策之上也 大兄何见事之晚乎(3)、请将文中画横线的句子翻译成现代汉语。(1)先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中。

(2)诸羌来者,仲淹皆推心接之不疑。

(4)、两篇文章都表现了主人公的忠心。请结合两文的内容,谈谈你对“忠”的理解。 -

7、阅读下面两首词,回答问题。

破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之

辛弃疾

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵。

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生!

南乡子·登京口北固亭有怀

辛弃疾

何处望神州?满眼风光北固楼。千古兴亡多少事?悠悠。不尽长江滚滚流。

年少万兜鍪,坐断东南战未休。天下英雄谁敌手?曹刘。生子当如孙仲谋。

(1)、下列对这两首词的理解和分析,不正确的一项是( )A、两首词都是宋代辛弃疾的作品,“破阵子”“南乡子”都是词牌名。 B、甲词全词采用写实的手法,真实生动地描绘出一位忠勇善战的将军形象。 C、乙词以三问三答来结构全篇,简洁明快、层次分明。 D、两首词都抒发了为国效力的壮烈情怀,但也流露出作者报国无门的无限感慨,蕴含着对苟且偷安、毫无振作的南宋朝廷的愤懑之情。(2)、《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》处处扣“①”字来写:开篇壮怀激烈,梦中情景豪情万丈,结尾感叹② , 更添悲凉。《南乡子·登京口北固亭有怀》则描绘了诗人远望神州大地,触景生情,“③”一词传达了词人对千古兴亡的无穷思绪;下阕词人怀古咏志,巧妙化用曹操的话表达自己的感慨,气魄极其宏大雄壮。 -

8、“酒”是古诗文中常见的情感载体,请完成下面有关“酒”的积累梳理卡。

篇目及作者

句子

批注

《浣溪沙》晏殊

① , 去年天气旧亭台。

光阴流转的感慨与惆怅

《酬乐天扬州初逢席上见赠》刘禹锡

今日听君歌一曲,②。

重新振作

《渔家傲·秋思》范仲淹

③ , ④。

家国两难

⑤《》陆游

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

酒浑情真

《醉翁亭记》欧阳修

⑥ , 在乎山水之间也。

山水醉人

《湖心亭看雪》张岱

见余大喜曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。余强饮三大白而别。

⑦

-

9、端午节的脚步越来越近了,某中学九年级(2)班举办“走进端午”综合性学习活动,请你也来参加。(1)、【活动一】源流篇

很多人知道,端午节由屈原而起,其实,除此之外,关于这个节日的起源还有很多其他说法,例如:勾践操练水军。《事物纪原》记载,每年五月五日,天气变暖,可以下水。越王勾践便在这一天开始操练水军,最终打败了吴国。

纪念孝女曹娥。《会稽典录》记载,某年五月五日,曹姓巫师失足落水。他十四岁的女儿曹娥哀号江畔十七日,觅父尸不得,跳河自杀。

有一位同学对此很感兴趣,特意写了一个上联,请你根据以上信息对出下联:

上联:屈原投江传佳话

下联:

(2)、【活动二】风俗篇从汨罗江的波浪里悄然走来,几千年前的那朵浪花犹如一滴水彩,把中华大地染成粽叶似的青绿,从此让每一个角落都弥漫着亘古不变的艾香。

端午的风俗有很多,有一些被诗人留在诗歌里。请你阅读下面的诗句,写出相应的端午风俗。(写出其中两个风俗即可)

①渚闹渔歌响,风和角粽香。

②共骇群龙水上游,不知原是木兰舟。

③樱桃桑葚与菖蒲,更买雄黄酒一壶。

(3)、【活动三】现状篇现在,人们越来越关注传统节日。下图是某数据研究中心对“端午节话题分布”的相关统计,请你说说它主要传达了什么信息。

-

10、小乐收集了经典作品中几个特色鲜明的人物形象资料,阅读文本后,请完成题目。

材料一:

A头戴一顶青纱抓角儿头巾,脑后两个白玉圈连珠鬓环。身穿一领单绿罗团花战袍,腰系一条双搭尾龟背银带。他生得面圆耳大,鼻直口方,腮边一部貉臊胡须。身长八尺,腰阔十围。选自《水浒传》

材料二:

我到后不久,就见到了B,他是个面容瘦削、看上去很像林肯的人物,个子高出一般的中国人,背有些驼,一头浓密的黑发留得很长,双眼炯炯有神,鼻梁很高,颧骨突出。我在一刹那间所得的印象,是一个非常精明的知识分子的面孔,可是在好几天里面,我总没有证实这一点的机会。选自《红星照耀中国》

材料三:

自此C在秦家放牛,每到黄昏,回家跟着母亲歇宿。或遇秦家煮些腌鱼腊肉给他吃,他便拿块荷叶包了回家,递与母亲。每日点心钱,他也不买了吃;聚到一两个月,便偷个空,走到村学堂里,见那闯学堂的书客,就买几本旧书。逐日把牛拴了,坐在柳荫树下看书。选自《儒林外史》

(1)、请你写出材料中三个人物的姓名。A:; B:; C:

(2)、请你从上面材料写到的A、B、C三个人物中任选一个,写一段推荐语,把他推荐给大家。要求:至少用两个词语点评人物性格特点,并至少写出一个相关的故事情节。

我把推荐给大家,因为他具有、的性格特点,这在的情节中得到了充分的体现。

-

11、下列文学、文化常识表述错误的一项是( )A、伟人的人格魅力在文学家的笔下光芒永驻。茨威格在《列夫·托尔斯泰》中,通过对托尔斯眼睛的描绘,展示出他“天才灵魂”的深邃、伟大,字里行间洋溢着仰慕、崇敬之情。 B、司马迁记录了陈胜在反对秦王朝暴政斗争中所发挥的重要作用,以显示其胸怀大志、洞察时局、聪明果断、善于组织与筹谋的卓越才干。 C、马南邨在《不求甚解》一文中肯定了陶渊明说的“不求甚解”,指出重要的书必须常常反复阅读,每读一次都会觉得开卷有益。 D、中华诗文浩如烟海,逐渐形成了一些表意相对固定的词语,如“汗青”指史册,“青鸟”指信使,“瀚海”指大海,“蛾眉”指女子。

-

12、下列句子的排序,与上下文衔接最恰当的一项是( )

苗族踩花山,百年踩一山,一山踩千年。一年一度的苗族花山节,又称为“踩花山”“耍花山”。_______欢快的旋律、轻盈的舞步,释放劳作的艰辛,传递丰收的喜悦。

①活动场上,彩旗飘扬、锣鼓喧天,倒爬花杆、练武术、赛马、斗牛等活动轮番上演。

②苗族男女老少吹芦笙、唢呐,跳芦笙舞,对苗家山歌。

③意为“欢聚、团结、山上的聚会”,是苗族人民盛大的欢庆节日。

④主要流行于屏边苗族自治县等地,通常在农历正月初一到十五之间举行。

⑤节日期间,苗族群众身着艳丽的花衣,从四面八方汇聚而来,共同庆祝这个充满欢声笑语的节日。

A、③④②⑤① B、③④⑤①② C、①②③④⑤ D、①②③⑤④ -

13、下列各句中,加点词语使用不正确的一项是( )A、只有拥有了广博的阅历、丰富的语汇,我们创作作品才有可能一气呵成。 B、无论读书还是写作,既要有咬文嚼字的精神,也要不求甚解,融会贯通。 C、他有着敏锐的洞察力,对于社会现象的剖析入木三分 , 总是能够一语道破问题的本质。 D、初中阶段的学习即将结束,回首逝去的日子,往事浮光掠影 , 历历在目。

-

14、下列词语中没有错别字的一项是( )A、荣膺 孱弱 好高骛远 震聋发聩 B、墨守 拾掇 坦荡如砥 相辅相成 C、弓弩 睥睨 鸠占雀巢 形销骨立 D、诡谲 隽刻 雕梁画栋 锱珠必较

-

15、下列词语中,加点字的读音、字形准确无误的一项是( )A、笑涡(wō) 崩殂(cú) 盘恒(huán) 伤痕累累(léi) B、径自(jìnɡ) 扭绞(niǔ) 熏陶(xún) 不屑置辨(xuè) C、飞窜(cuàn) 徇私(xùn) 捷报(jié) 战战兢兢(jīng) D、侍候(sì) 礼聘(pìn) 舵手(duò) 取义成人(rén)

-

16、下面是主持人的发言稿,请你解决其中的语言文字问题。

在典章探仁的漫漫长路上,文人志士们如同无畏的行者,从不拘泥于陈旧的解读范式。那些晦涩的古籍于他们而言,其中的典故与深意并非信手______来,而是无数日夜钻研的成果。可总有一些人,面对新的观点如坐针______,难以接受思想的碰撞与革新。而他们却坚定地前行,径自抛开外界的纷扰,全新视角为典章中的“仁”注入时代的活力,在故纸堆里挖掘出历久弥新的精神价值。

(1)、请确认语段中加点字的读音(只写序号)。(1)拘泥(A.nì B.ní) (2)径自(A.jīng B.jìng)

(2)、请在横线上各填写一个汉字,将语段中两个成语补充完整。(1)信手来 (2)如坐针

-

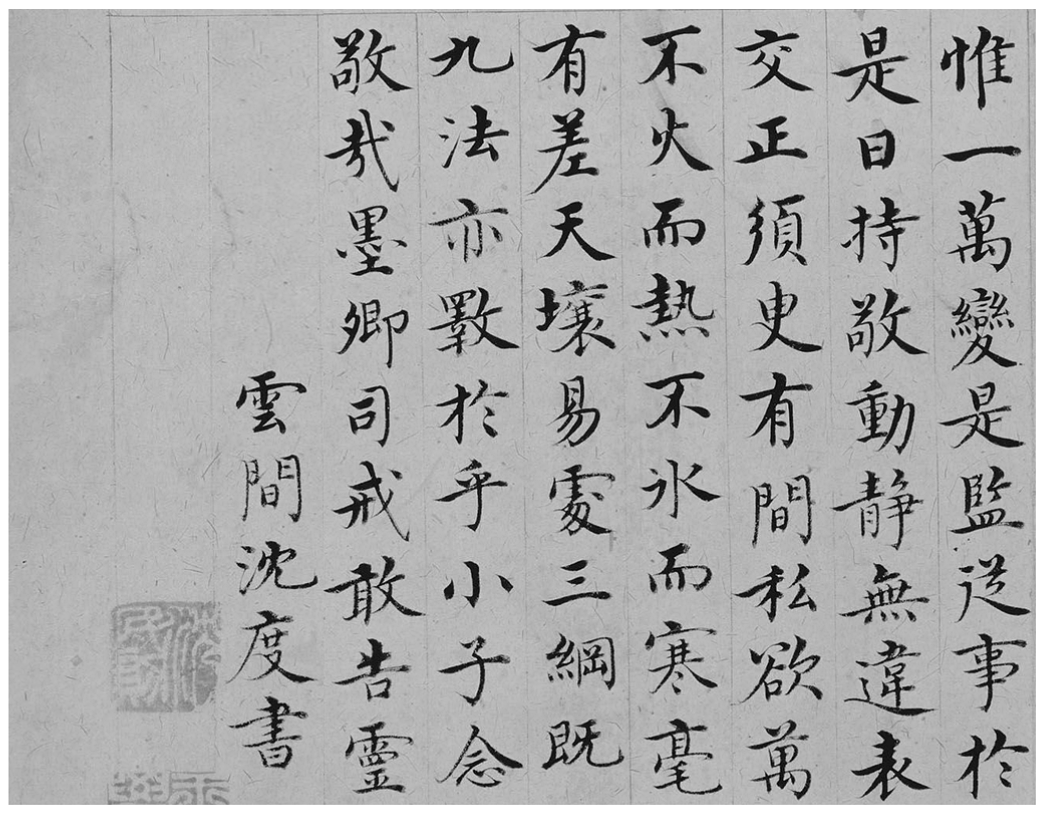

17、请仔细观察下面的书法作品,从中挑选八个不同的简体汉字,用正楷临写在田字格内。

-

18、在九年级,我们学习了如何系统地阅读小说。请根据题目要求,完成下列各题。(1)、初中语文教材中有预习提示、课文旁批、思考探究、阅读提示等助读系统,能帮助我们更好地理解文章。

下面是根据上图内容得出的有关“小说阅读方法”的四条结论,其中有两条结论有误,请找出并修改。

①把握小说情感基调 ②体会小说语言风格 ③梳理小说故事情节 ④关注小说开端结局

错误项:和

修改为:和

(2)、请结合上图内容 , 补全下文有关小说阅读方法的空缺,注意语言的准确和连贯。在阅读小说时,首先要了解小说情节,大致明白 , 如读《变色龙》,奥楚蔑洛夫警官的态度和裁断随着而左右摇摆,让人忍俊不禁。更有意思的是,因小说创作者个人偏好及小说写作对象的差异,小说语言风格呈现出的特点,如契诃夫在《变色龙》中夸张诙谐的语言背后蕴含着辛辣的讽刺;《溜索》干净、洗练的语言恰好契合马帮汉子行事果敢迅捷,不拖泥带水的群体性格。总之,基于这些再加上对小说其他要素的准确把握,就可以帮助我们加深。

(3)、小说中典型细节往往有深刻意蕴和丰富作用。请在下列备选小说作品中任选其一,仿照示例,表达你的理解,并进行简要阐释。(句式、字数不要求和示例相同)备选作品:①《我的叔叔于勒》 ②《孤独之旅》 ③《孔乙己》

示例:

《溜索》

铁索把怒江拉成绷紧的弦

鬃毛悬着整个峡谷的呼吸

云在对岸敬畏勇敢

阐释:将溜索比作琴弦,马儿面对渡江战栗畏惧,含蓄赞美马帮汉子在奇险自然中勇敢求生的精神。

-

19、阅读下面的文章,完成下面小题。

眉山访苏记

韩玉

①此次游历蜀中,连日来脚步不息,一路走鸟道,过剑阁,看江流,去眉山。车过成都,再行百余里,即入眉山。这座城似乎经历了漫长的沉淀,扑面而来的是淳朴宁静的气息。纱毂行①街巷宽阔,大块青石板路面,洁净古朴,路两侧槐柳长荫覆地,人家门前多置庭院,用来种竹养桃、栽花莳草,处处透出古典气息。我此来眉山,不为赏花,只为了一个人。

②午后天色阴灰,细雨如牛乳,清洒面庞,此时的纱毂行人迹稀少,静静沐在秋雨中。在纱毂行东坡故居前后,竹子桃树间生,杂花满庭,鸟雀时时飞来筑巢。九百年前也是如此。苏轼母亲程夫人曾告诫童仆严禁捕捉鸟雀。鸟雀们巢居数年后,越发与人亲近。天资颖悟,且生性好动、尤其贪玩的苏轼,常与弟弟苏辙下学归来窥探鸟窝,有时也捉食来喂小鸟。也许这些良好而有生机的童年生活,使其奠定了人类与万物生灵同为主宰的人道精神。

③一入故居,便想见其塑像。站在他的塑像前,我静默无语,细细感受,虽是一块石像,仿佛也散发着其人神韵:眉峰高起,目藏炯炯之气;额高为峰,包藏浩繁卷帙。苏轼身形高大,虽是坐像,不减威仪。望着塑像,仿佛也看见童蒙时的他,聪敏而有胆识有见地。

④苏轼故居中有一古香色雕花窗的居室,两间屋那么大,售卖东坡纪念品,我在秋雨中,立在这个世间不可无一、难能有二的大文豪书阁前,思绪穿越古今。这就是在他诗文中无数次见过的来风轩。书屋不阔大,但文雅古典,雕花轩窗,窗外一丛疏密相间的绿竹,竹下一池塘,令人想起他一生的水竹村居之乐。文心千古,百尔君子,用之则行,舍之则藏② , 这间书斋,恍然还回荡着这样的气息。

⑤多年以后,苏轼被贬儋州,淡然无一事,静极生愁,夜深忽忆少年事。在纱縠行后园的来风轩中,父亲在这里教兄弟二人读书用功。每日规定要完成一定的功课,苏轼年少贪玩,限日读完的《春秋》,只粗粗读了一半,内心像吞了钩子的鱼儿。他在儋州某一日夜梦醒来,写下了一首《夜梦》诗,梦中童子嬉游、老父督学,眼下殆非人居、萧然默坐,使诗人大有秋风起,莼鲈故乡之思,读来令人宛然泪目。

⑥来风轩之南,有口不大的古井,古井前约十米处是“启贤堂”,精巧别致,门窗均为雕花漆木,韵致古雅,堂内存有他诗文书画,悠悠千年,似还散发出淡淡墨香。笔法风姿疏朗、骨力劲拔,如同其人风范,高迈超拔,正是他天然心性的流露,古来书法家难以企及。

⑦苏轼向来钟情月色。沿启贤堂边小径向前,便是苏家的遗池:瑞家池。池中设有一亭,名曰“抱月亭”,取自“扶飞仙以遨游,抱明月而长终”之句。此时此景,驻足于“抱月亭”内,想象对着一轮沐浴过苏轼的皓月,遂有“乘风归去”“青天揽月”之意。

⑧故居中部,一方小庭院中,一棵粗壮的老荔枝树,端然盘踞在庭院一角。熙宁元年,老父苏洵病逝,苏轼回眉山居父丧期间,与眉山故老王庆源、杨君素、蔡子华游。将离眉山时,亲手裁下这株荔枝树,并与三老言:荔枝长成即归眉山。这一年他三十三岁。然而世事难料,他乡水远,苏轼这一去,便再也没有回眉山。故乡,自此便真的成了梦会之地,这棵荔枝树,想必也时常出现在苏轼的深夜梦境中……

⑨离开纱縠行,雨早已停住,白日西沉,风渐渐凉了,零星秋叶飘落青砖上,桂花香气起起伏伏,像落日余晖,明净清透的香,好闻极了。回首这条看上去普通的巷子,淡黄色霞光,漫洒其间,朦胧而神秘。九百六十三年前的一天,他离开这条巷子远行,出川入京,也是万道霞光为其送行吧,如同他自身的光辉映照千古。

(原载于《四川文学》,有删改)

【注】①纱毂行:眉山老街,三苏祠位于此。②用之则行,舍之则藏:子谓颜渊曰:“用之则行,舍之则藏,惟我与尔有是夫!”指被用于时行其道,不被时用则藏道于身。

(1)、文章开头说“此来眉山”“只为了一个人”,作者在东坡故居感受到了苏轼的哪些人文品质?请结合全文分条作答。(2)、文章第⑤段和第⑧段均写到苏轼梦回故乡,这两段内容能否互换?请作出判断并说明理由。(3)、请自选角度赏析第③段的画线句。眉峰高起,目藏炯炯之气;额高为峰,包藏浩繁卷帙。

(4)、文章开头与结尾都写到纱縠行,这样安排有何妙处?请结合全文进行赏析。 -

20、我们在阅读名著时,发现经典作品往往是可以“互证”的,请你在以下两个选项中任选其一,简要阐述其是如何实现“互证”的。

示例:《回忆我的母亲》中母亲“勤劳一生”“宽厚仁慈”等形象特点与《红星照耀中国》中朱德“极端温和”“朴素如农民”的形象形成印证。

备选:

A.《经典常谈·“四书”》:“后来人读‘四书’,却重在猎取功名”《儒林外史》鲁编修

B.《大堰河,我的保姆》:“同着四十几年的人世生活的凌侮”《骆驼祥子》祥子