-

1、阅读下列科普短文,回答相关问题:

广袤无际的自然界是一个碳的世界。碳在自然界中的循环变化,对于生态环境有极为重要的意义。随着工业生产的高速发展和人们生活水平的提高,排入大气中的CO2越来越多,导致温室效应增强。减少CO2排放,实现碳中和,已成为全球共识。碳替代、碳减排、碳封存、碳循环是实现碳中和的 4 种主要途径。科学家预测,到2050年,4种途径对全球碳中和的贡献率如图1。

CO2的吸收是碳封存的首要环节,常选用NaOH、氨水、一乙醇胺等作吸收剂。在研究膜吸收法吸收CO2时,研究人员通过实验比较了一乙醇胺、二乙醇胺、氨基乙酸钾 3 种吸收剂对烟气中CO2的脱除效果,其结果如图2。

我国提出2060年前实现碳中和,彰显了负责任大国的作为与担当。实现碳中和人人有责,让我们从衣食住行点滴做起,节约能源,低碳生活。

(1)、依据文章内容问答下列问题:①自然界碳的循环中,化石燃料燃烧(填“吸收”或“释放”)CO2。

②由图1可知,到2050年,对全球碳中和贡献率最大的途径是。

③由图2可知,随烟气流速增大,CO2脱除效果减弱。对比图 2 中三条曲线,得出的结论是:在实验研究的烟气流速范围内,当烟气流速相同时,。

(2)、科学家已经研究出多种方式来实现二氧化碳的转化。①固碳的一种方法是将收集的二氧化碳和水混合后注入地下玄武岩中,最终与岩石中的矿物质作用形成固态的石头碳酸盐。这种固碳方式属于变化(选填“物理”或“化学”)。

②我国研发的“液态太阳燃料合成技术”(图甲),甲醇(CH3OH)等液体燃料被形象地称为“液态阳光”。甲醇制取过程中能量转化是:太阳能→电能→能。该反应的微观示意图如图乙所示:请写出该反应的化学方程式。

(3)、碳封存是从大气中捕获、保护和储存二氧化碳的过程,其中最重要的操作是“碳捕集”,下图是一种利用NaOH溶液喷淋捕捉空气中CO2的工艺流程图。

(3)、碳封存是从大气中捕获、保护和储存二氧化碳的过程,其中最重要的操作是“碳捕集”,下图是一种利用NaOH溶液喷淋捕捉空气中CO2的工艺流程图。

已知:生石灰是氧化钙的俗称,石灰乳的主要成分是氢氧化钙。

①捕捉室中发生的化学反应为:CO2+2NaOH=X+H2O,X的化学式为。捕捉室中采用喷淋方式加入 NaOH溶液,其优点是。

②操作I的目的是固液分离,名称是 , 反应②中高温煅烧石灰石的化学方程式为。

③整个设计流程中,可以循环利用的物质是。(写化学式,一种即可)

-

2、小明同学取镁、铝、锌三种金属,分别放入盛有质量和质量分数都相等的稀盐酸的锥形瓶中,实验装置如图1,采集数据,得到如图2所示的气压变化曲线。下列说法不正确的是

A、镁、铝、锌与稀盐酸反应产生的相同气体是H2 B、铝对应的曲线是B,反应速率先慢后快,其主要原因是酸与铝的表面的氧化铝先反应 C、金属镁对应的气压变化曲线是A D、M点时参加反应的镁锌质量相等

A、镁、铝、锌与稀盐酸反应产生的相同气体是H2 B、铝对应的曲线是B,反应速率先慢后快,其主要原因是酸与铝的表面的氧化铝先反应 C、金属镁对应的气压变化曲线是A D、M点时参加反应的镁锌质量相等 -

3、下列实验方案不能达到目的的是

选项

实验目的

实验方案

A

除去FeCl2溶液中的CuCl2

加入过量的铁粉,过滤

B

除去二氧化碳中的一氧化碳

点燃

C

鉴别黄金和黄铜(铜锌合金)

取样,灼烧

D

鉴别氢氧化钠、氯化钠、硝酸铵三种固体

取样,分别溶解在水中,比较溶液温度变化

A、A B、B C、C D、D -

4、下列实验设计不能达到目的的是

A.验证铁钉生锈需要水

B. 验证燃烧的条件

C.验证质量守恒定律

D.探究溶剂种类对溶解性的影响

A、A B、B C、C D、D

A、A B、B C、C D、D -

5、中华文化源远流长、博大精深。从化学的视角看,下列理解不正确的是A、《浪淘沙》中写到:“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。”金不活泼,在自然界以单质形式存在 B、《汉书》中记载“高奴县有洧水可燃”,“洧水”的主要成分石油,属于可再生能源 C、《天工开物》中记载的“锤锻成钢”,意为生铁经不断高温锻打成钢,降低了含碳量 D、《三国志》中记载的“扬汤止沸,不如釜底抽薪”,蕴含的灭火的原理是清除可燃物

-

6、分析和推理是化学学习中常用的思维方法。下列推理正确的是A、隔绝氧气(或空气)的原理可用于灭火,也可用于防止铁制品锈蚀 B、洗洁精去油污是乳化作用,则汽油去油污也是乳化作用 C、O2、CO2气体由分子构成,则所有气体都是由分子构成的 D、氧化反应有热量放出,有热量产生的反应一定是氧化反应

-

7、图甲是铝元素在元素周期表中的相关信息,图乙是几种微粒的结构示意图,下列说法正确的是

A、图甲中,铝元素的相关信息都正确,图乙中B粒子可表示为Na1+ B、图甲中的铝是地壳中含量最高的金属,其氧化物的化学式是AlO C、图乙的粒子中,A和C化学性质相似 D、图甲中的铝元素与图乙中的B和C都属于金属元素,且在元素周期表中位于同一周期

A、图甲中,铝元素的相关信息都正确,图乙中B粒子可表示为Na1+ B、图甲中的铝是地壳中含量最高的金属,其氧化物的化学式是AlO C、图乙的粒子中,A和C化学性质相似 D、图甲中的铝元素与图乙中的B和C都属于金属元素,且在元素周期表中位于同一周期 -

8、我国古代将炉甘石(ZnCO3)和木炭粉混合后,加热到约800℃可得到锌。主要发生的化学反应:①ZnCO3ZnO+CO2↑,②C+2ZnO2Zn+CO2↑,下列说法不正确的是A、两个反应都是吸热反应 B、反应前后固体的质量不变 C、反应②体现了C的还原性 D、反应①是分解反应,反应②是置换反应

-

9、下列关于溶液的叙述正确的是A、均一、稳定的液体一定是溶液 B、溶液中只能含有一种溶质,且溶质一定是固体 C、一定温度下,析出晶体后的溶液一定是该物质的饱和溶液 D、可通过升高温度使接近饱和的KNO3溶液变为饱和溶液

-

10、下列宏观事实的微观解释错误的是

选项

宏观事实

微观解释

A

在一定条件下,二氧化碳气体变成干冰

二氧化碳分子体积变小

B

硫酸亚铁溶液与硫酸铜溶液颜色不同

两种溶液中所含金属离子不同

C

CO2无毒,CO有毒

分子构成不同

D

金刚石很硬,石墨却很软

碳原子的排列方式不同

A、A B、B C、C D、D -

11、化学与生活联系紧密,下列说法正确的是A、家庭用的天然气泄漏先开灯检查情况 B、篝火晚会架空木柴,有利于木柴充分燃烧 C、室内起火应该迅速打开所有门窗通风 D、木柴着火用水浇灭,是降低了木柴的着火点

-

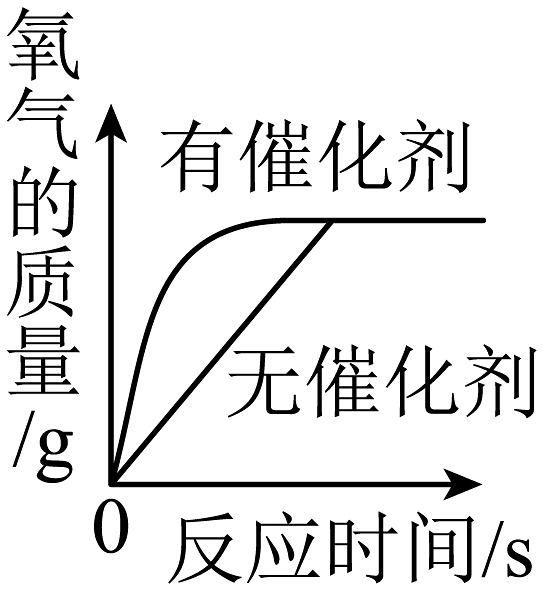

12、实验室用过氧化氢溶液来制取氧气,所得氧气的质量和消耗过氧化氢溶液的质量关系如图所示,请回答:

(1)、过氧化氢中氢氧元素的质量比为(最简比)。(2)、反应生成氧气的质量为g。(3)、参加反应的过氧化氢的质量是多少?写出计算过程。

(1)、过氧化氢中氢氧元素的质量比为(最简比)。(2)、反应生成氧气的质量为g。(3)、参加反应的过氧化氢的质量是多少?写出计算过程。 -

13、

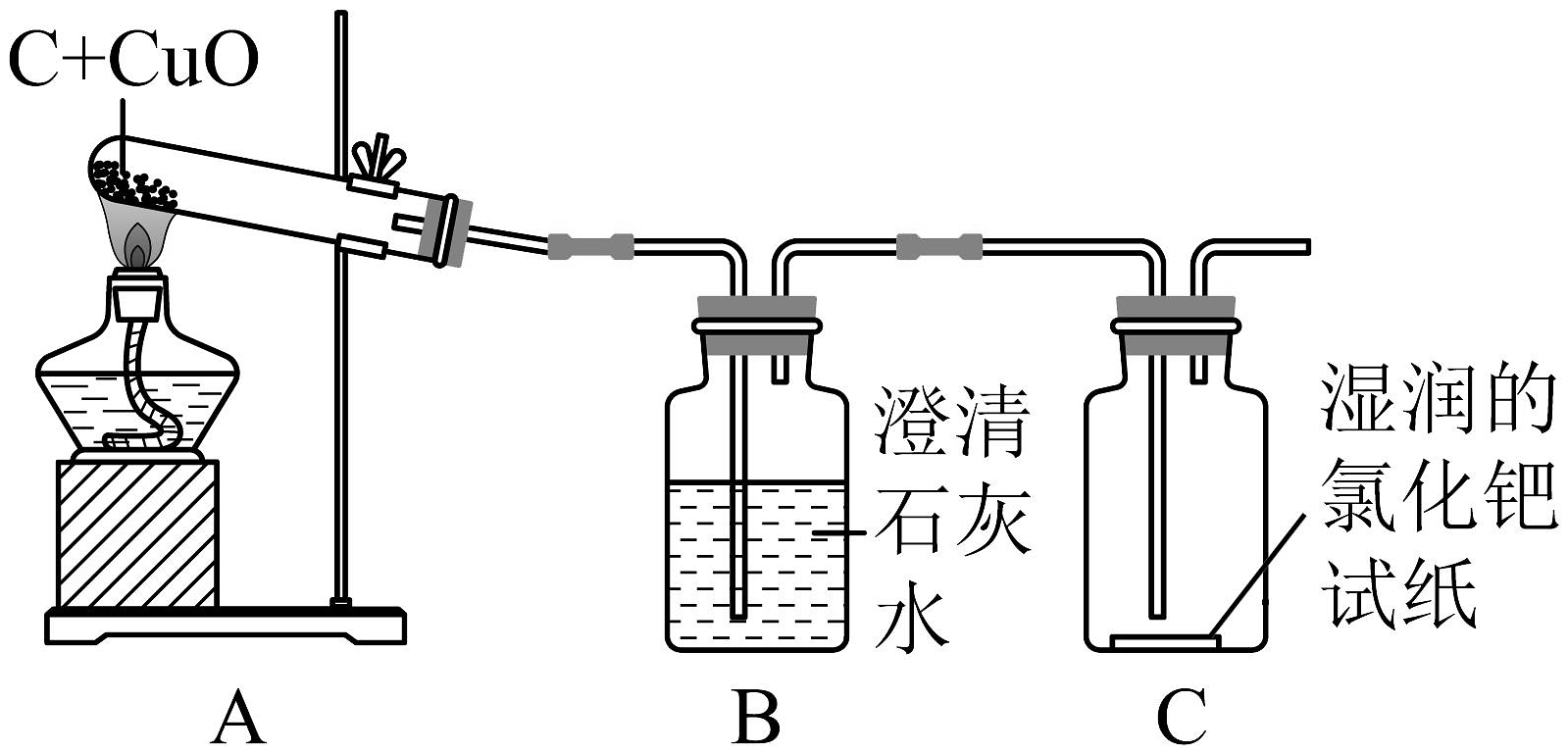

李洋同学在实验室用木炭和氧化铜两种黑色粉末在高温下反应制取单质铜,他联想到单质碳的一些化学性质,认为在该实验中还可能会有CO产生。

【查阅资料】CO气体能使湿润的黄色氯化钯试纸变蓝色。

【实验验证】

(1)点燃A处酒精灯,一段时间后发现A中 , B中澄清石灰水变浑浊。A中发生的化学反应的化学方程式为:。

(2)刚开始预热时,B中立即有气泡产生,但石灰水不变浑浊,原因是。

(3)C装置中出现的现象,说明有CO气体生成,证明该同学判断是正确的。

【实验反思】

(4)李洋同学对CO产生的原因进行了分析。

①原因一:木炭和氧化铜在高温条件下直接反应放出产生CO。

②原因二:反应中的一种产物和反应物木炭又发生了新的化学反应,产生了CO,用化学方程式表示其反应原理:。

(5)此实验装置存在缺陷,应该如何改进?(具体措施)。

-

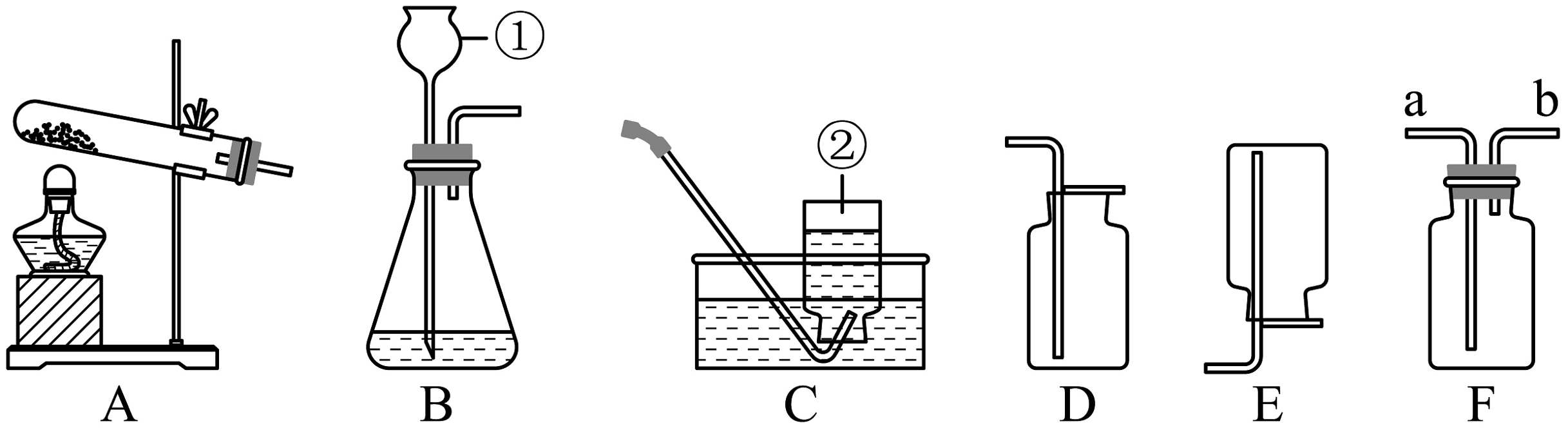

14、下图装置A-F经适当组合可用于实验室O2、CO2等气体的制备、检验和收集。

(1)、写出仪器的名称:①。(2)、实验室制备二氧化碳的化学方程式为。(3)、加热氯酸钾和二氧化锰的混合物制取氧气,可选用的发生装置是(填字母),若F装置收集生成的氧气,则氧气从(选填“a”或“b”)导管通入。(4)、已知:氢气的密度比空气小,难溶于水。实验室常用锌粒和稀硫酸溶液的反应来制取较纯净的氢气,应选用的制取装置是。

(1)、写出仪器的名称:①。(2)、实验室制备二氧化碳的化学方程式为。(3)、加热氯酸钾和二氧化锰的混合物制取氧气,可选用的发生装置是(填字母),若F装置收集生成的氧气,则氧气从(选填“a”或“b”)导管通入。(4)、已知:氢气的密度比空气小,难溶于水。实验室常用锌粒和稀硫酸溶液的反应来制取较纯净的氢气,应选用的制取装置是。 -

15、A-H八种物质,有如图所示关系:其中A是一种暗紫色固体,D能使带火星的木条复燃,H是一种能使澄清石灰水变浑浊的无色无味的气体,G是一种黑色固体,E和F的组成元素相同。在②的反应前后B的质量和化学性质都不改变,试推断:

(1)、物质F的化学式。(2)、写出反应①的化学方程式 , 属于反应(填基本反应类型)。(3)、物质H与澄清石灰水反应的化学方程式。(4)、铁在物质D中燃烧的现象。

(1)、物质F的化学式。(2)、写出反应①的化学方程式 , 属于反应(填基本反应类型)。(3)、物质H与澄清石灰水反应的化学方程式。(4)、铁在物质D中燃烧的现象。 -

16、某实验小组从某条河中取了水样,进行如下操作。

(1)、由图可知,该操作名称为。(2)、实验还缺少的一种仪器是。(3)、进行完该操作后,得到的液体仍旧浑浊,其原因之一可能是。(4)、生活中常用的硬水软化的方法是。

(1)、由图可知,该操作名称为。(2)、实验还缺少的一种仪器是。(3)、进行完该操作后,得到的液体仍旧浑浊,其原因之一可能是。(4)、生活中常用的硬水软化的方法是。 -

17、2023年9月21日,“天宫课堂”第四课在我国空间站梦天实验舱正式开课。(1)、火箭常使用H2为燃料,O2为助燃剂。写出 H2燃烧时发生反应的化学方程式。(2)、太阳能电池中含有镓(Ga)元素。金属镓是由(填“分子”、“原子”或“离子”)构成。(3)、航天员的呼吸作用属于(填“缓慢”或“剧烈”)氧化。空间中用过氧化钠(Na2O2)将CO2转化为O2 , 化学方程式为:2Na2O2+2CO2=2X+O2。其中X的化学式为。

-

18、根据下列粒子结构示意图回答问题。

(1)、A 在化学反应中容易(填“得到”或“失去”)电子。(2)、上述粒子中共表示种元素,其中达到相对稳定结构的是(填字母)。(3)、A粒子和E粒子形成的物质的化学式为。

(1)、A 在化学反应中容易(填“得到”或“失去”)电子。(2)、上述粒子中共表示种元素,其中达到相对稳定结构的是(填字母)。(3)、A粒子和E粒子形成的物质的化学式为。 -

19、用化学符号填空。(1)、地壳中含量最多的元素。(2)、硫酸铜的化学式。(3)、标出二氧化氮中氮元素的化合价。(4)、硝酸根离子。

-

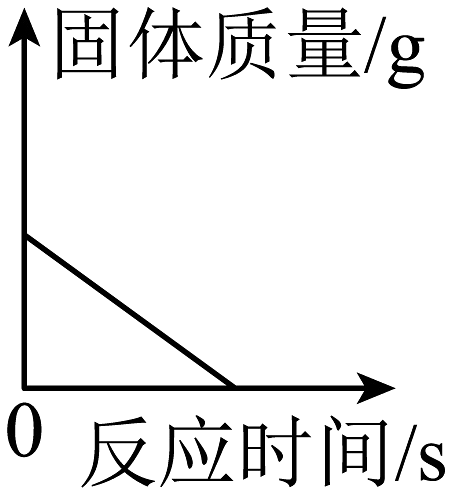

20、下列图像不能正确反映其对应操作中各量变化关系的是

A.分解等量的过氧化氢溶液

B.密闭容器中燃烧一定量红磷

C.利用足量CO还原一定质量的CuO

D.加热高锰酸钾制取氧气

A、A B、B C、C D、D