-

1、

开展实验探究活动,提升科学实践素养。

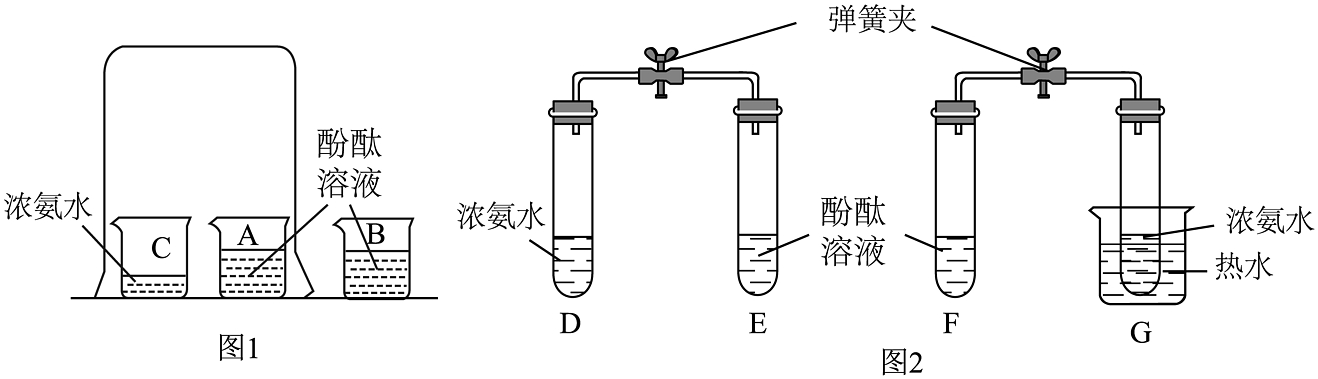

Ⅰ.探究分子的基本性质

兴趣小组同学查阅资料,认识到浓氨水具有强挥发性,挥发出的氨气是一种带有刺激性气味的气体,能使酚酞试液变红色。小组设计了如下两套装置:

(1)图1装置实验中,观察到A烧杯中溶液变红,说明氨气分子________;B烧杯中溶液未变色,但仍然要设计此烧杯,其作用是________。

(2)图2装置实验中,对比观察E、F试管中的现象说明________。

(3)某同学对图1的实验进行了改进,如下图所示。实验中观察到棉花团a先变红色, b后变红。下列说法不合理的是_______(选填下列序号)。

A. 该实验可以证明微粒在不断地运动 B. 该实验还可以证明氨气密度比空气大 C. 该装置的优点是节约药品、环保 D. 连接橡皮塞与玻璃管时,应稍用力旋转塞入 Ⅱ.探究水分子的变化

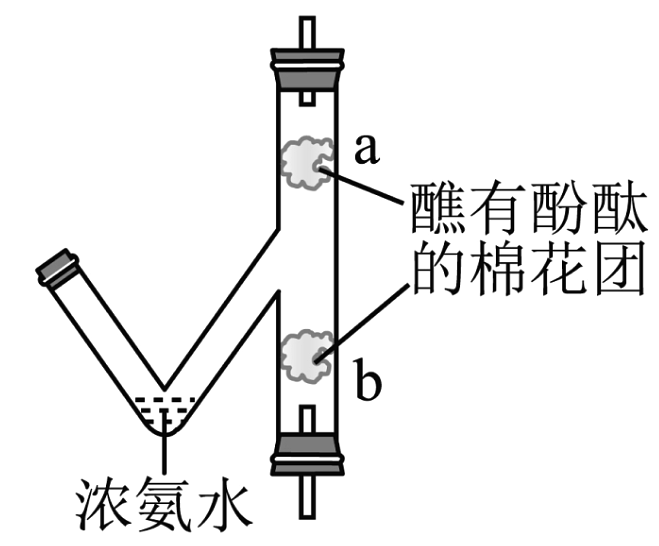

某小组同学设计下图装置进行电解水实验,先在电解器玻璃管里加满水(含少量NaOH),再接通直流电源。回答下列问题:

(4)加入少量NaOH的目的是________。电解时,玻璃管中产生气泡的位置在________(填“a”、“b”或“c”)处。甲、乙两支玻璃管中生成气体的体积比约为________。

(5)切断电源后,用燃着的木条在乙玻璃管尖嘴口检验产生的气体,观察到的现象是________,说明该气体是________(填写物质名称)。

(6)写出水在通电条件下反应的文字表达式________,该反应的基本类型是________(填“化合”或“分解”)反应。反应过程中的能量转化是________能转化成化学能。

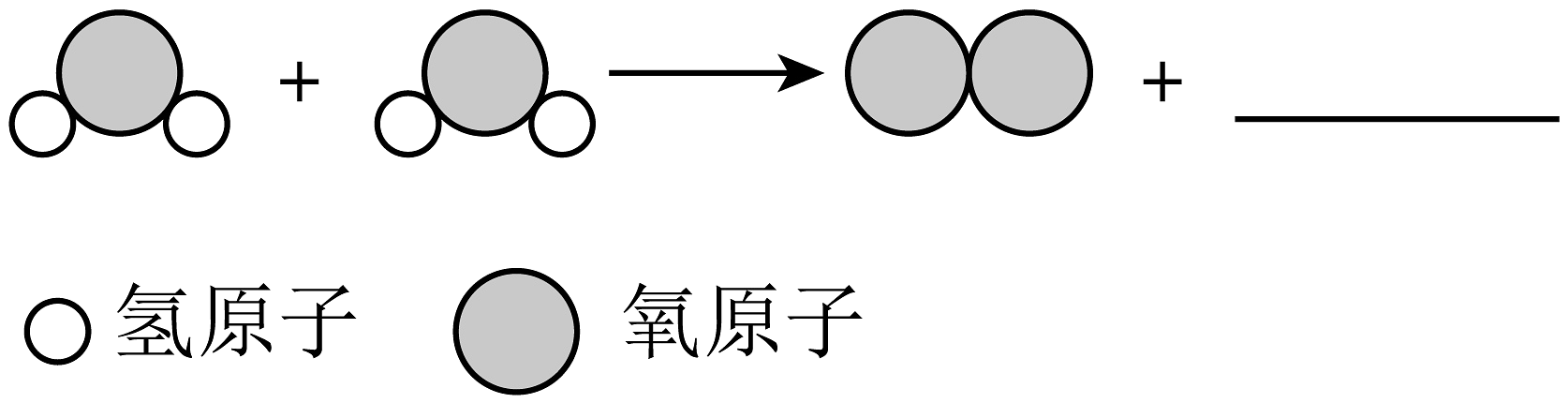

(7)如图为水分子分解示意图,补全横线上的模型图________。

反应前后没有改变的微粒是________(填写微粒符号)。

-

2、学习化学要从生活中来,到生活中去。(1)、臭氧的化学符号是O3 , 在通常状况下是淡蓝色、有鱼腥臭味的气体。臭氧不稳定,一旦受热极易转化成氧气(O2),并放出大量的热。臭氧层能吸收太阳辐射中的大量紫外线,使地球上的生物免遭紫外线的伤害。它是一切生命的保护层。雷雨之后空气更清新,这是由于放电时,极少量的氧气可转化为臭氧。

①臭氧的物理性质是(写一条即可)。

②将带火星的木条伸入到盛有O3的集气瓶中,木条(“会”或“不会”)复燃。

③氧气转变成臭氧的过程是(填“物理”或“化学”之一)变化。在此过程中,下列不会发生变化的是(选填下列序号)。

A.原子种类 B.分子种类 C.原子数目

(2)、氢气球中填充的气体是氢气,氢气球能飘上天空体现了氢气的性质是。氢气是一种可燃性气体,燃烧时可观察到火焰呈色。请写出氢气燃烧的文字表达式 , 该反应的基本类型是(填“化合”或“分解”)反应。氢能源作为最环保清洁的能源,原因是。(3)、家中常用的燃料是天然气,主要成分是甲烷(CH4)。甲烷是由甲烷分子构成的。甲烷在氧气中充分燃烧会产生二氧化碳和水,请写出甲烷燃烧的文字表达式;在该反应中发生改变的微粒是。(4)、水银温度计常用于测量人体的体温。水银是汞的俗称,汞在通常状态下是一种液态金属。从微观角度分析水银温度计的工作原理是,当体温升高时, , 从而导致水银温度计的示数上升。(5)、某校开展了2024年“世界水日”“中国水周”主题宣传活动。活动期间,项目小组同学利用自制的简易净水器(如图所示)对水样进行处理。如图所示是用空塑料饮料瓶、带导管的单孔胶塞、蓬松棉、纱布、活性炭、小卵石、石英沙等材料自制的一个简易净水器。

根据上述净化材料的特性,A层放置的材料最好是 , 这是利用了该物质的性。

-

3、化学是以实验为基础的学科,认识基本实验仪器,掌握基本实验技能。

(1)、写出仪器的名称:⑧ , ⑨。(2)、选择图中仪器的序号填空:用作少量液体试剂反应容器的是 , 用于搅拌液体的是 , 用于支持和固定仪器的是。(3)、精确量取30mL液体应选量程为(选填“10、20或50”之一)mL 的量筒和(写仪器名称)。(4)、实验室用烧杯加热液体时,底部应垫放 , 目的是防止烧杯 , 导致炸裂。(5)、某同学用酒精灯给试管里的液体加热时,发现试管炸裂,可能原因有_____(选填下列序号)。A、用酒精灯的外焰给试管加热 B、加热前试管外壁水没有擦干 C、没有进行预热,直接加热试管的中下部 D、试管内液体超过试管容积的

(1)、写出仪器的名称:⑧ , ⑨。(2)、选择图中仪器的序号填空:用作少量液体试剂反应容器的是 , 用于搅拌液体的是 , 用于支持和固定仪器的是。(3)、精确量取30mL液体应选量程为(选填“10、20或50”之一)mL 的量筒和(写仪器名称)。(4)、实验室用烧杯加热液体时,底部应垫放 , 目的是防止烧杯 , 导致炸裂。(5)、某同学用酒精灯给试管里的液体加热时,发现试管炸裂,可能原因有_____(选填下列序号)。A、用酒精灯的外焰给试管加热 B、加热前试管外壁水没有擦干 C、没有进行预热,直接加热试管的中下部 D、试管内液体超过试管容积的 -

4、化学课程要培养核心素养。下列有关化学核心素养的理解正确的是A、化学观念:水和氧气可通过化学变化实现相互转化 B、科学思维:化学反应常伴随着能量变化,有能量变化的一定是化学反应 C、科学探究与实践:用小刀切下一块石蜡放入水中,可初步判断石蜡的硬度和密度 D、科学态度与责任:取用药品遵循节约原则,实验后废液不随意丢弃,提倡低碳绿色

-

5、归纳、推理是学习化学的重要方法,下列推理不正确的是A、分子是由原子构成的,所以分子一定比原子大 B、金刚石和石墨都是由碳原子构成的,所以它们的性质完全相同 C、分子、原子都是不带电的粒子,所以不带电的粒子一定是分子、原子 D、化学变化会产生新物质,所以产生新物质的变化一定是化学变化

-

6、锂是制造新能源汽车电池的重要原料。下图是锂原子的结构示意图,据图判断下列有关认识正确的是

A、锂原子的质子数是3 B、图中带负电的微观粒子是电子 C、锂原子的相对原子质量是7g D、图中锂原子带3个单位负电荷

A、锂原子的质子数是3 B、图中带负电的微观粒子是电子 C、锂原子的相对原子质量是7g D、图中锂原子带3个单位负电荷 -

7、建构模型是化学科学研究的基本方法之一。下图为某化学反应的微观示意图,下列说法正确的是

A、该反应属于分解反应 B、该反应中由分子构成的物质有两种 C、一个甲分子中含有三个原子 D、反应中没有发生改变的微粒有三种

A、该反应属于分解反应 B、该反应中由分子构成的物质有两种 C、一个甲分子中含有三个原子 D、反应中没有发生改变的微粒有三种 -

8、中国传统文化博大精深,很多诗词成语中蕴含着丰富的科学道理。下列说法正确的是A、“木已成舟”与“铁杵成针”都属于物理变化 B、“风蒲猎猎小池塘,过雨荷花分外香”——因为分子在不断地运动 C、“冰,水为之,而寒于水”——-同一种物质的状态不同,化学性质不同 D、“煮豆燃豆萁,豆在釜中泣”——燃烧豆萁的过程,化学能转化成了热能

-

9、小江同学用思维导图梳理了水的相关知识,其中描述错误的是A、性质:通常情况下,水是无色无味的液体 B、组成:电解水产生氢气和氧气,说明水是由氢气和氧气组成的 C、净化:蒸馏是净化程度最高的净水方法 D、用途:应用于日常饮用、农业灌溉、交通运输等生活生产各个方面

-

10、用原子结构示意图可简明、方便地表示原子的结构。如图是铝原子的结构示意图,下列说法不正确的是

A、铝原子核外有3个电子层 B、铝原子的核电荷数为13 C、铝原子的最外层电子数为3 D、铝原子易失去电子形成阴离子

A、铝原子核外有3个电子层 B、铝原子的核电荷数为13 C、铝原子的最外层电子数为3 D、铝原子易失去电子形成阴离子 -

11、实验室在净化黄泥水时,要用到过滤装置(如图所示)。下列有关说法不正确的是

A、滤纸与漏斗内壁紧贴,防止过滤速度过慢 B、液面要低于滤纸边缘,否则可能会导致滤液仍浑浊 C、漏斗末端要紧靠烧杯内壁,防止滤液溅出 D、过滤后得到的水不含任何杂质,属于纯净物

A、滤纸与漏斗内壁紧贴,防止过滤速度过慢 B、液面要低于滤纸边缘,否则可能会导致滤液仍浑浊 C、漏斗末端要紧靠烧杯内壁,防止滤液溅出 D、过滤后得到的水不含任何杂质,属于纯净物 -

12、分类法是学习和研究物质的一种重要方法。某学习小组的同学对所学知识进行了分类,其中不正确的是A、甲:金、硅都是由原子直接构成的物质 B、乙:洁净的空气、清澈的泉水都属于纯净物 C、丙:沉降、蒸馏等都是分离混合物的方法 D、丁:通常状况下,氢气、氧气都是无色气体

-

13、对下列事实的微观解释不正确的是

选项

事实

微观解释

A

一滴水中约含1.67×1021个水分子

水分子的质量和体积都很小

B

糖水、白酒等是混合物

物质中含有不同种分子

C

寒冷的冬天,河水结冰

温度降低,分子停止运动

D

苦瓜是苦的,柠檬是酸的

分子种类不同,性质不同

A、A B、B C、C D、D -

14、《黄帝内经》中记载“地气(指水蒸气)上为云,天气下为雨”,表明古人已认识到云雨是水蒸气经阳光、风等影响变化而来的。下列有关“为云”、“为雨”的认识错误的是A、此过程体现自然界中的水循环 B、此过程是通过水分子的运动实现的 C、此过程中水分子本身发生了变化 D、此过程能实现水资源的重新分配及自身净化

-

15、试管是实验中常用的仪器,试管口的朝向因实验的不同而不同。下列试管口的朝向错误的是A、加热液体

B、取用固体

B、取用固体 C、加热固体

C、加热固体 D、倾倒液体

D、倾倒液体

-

16、“操作千万条,安全第一条”。下列做法符合实验安全操作规范的是A、用手抓取没有毒性的药品 B、将实验剩余的试剂放入指定容器 C、用燃着的酒精灯引燃另一盏酒精灯 D、给试管中的液体加热时试管口对着他人

-

17、2024年4月25日“神舟十八号”太空飞船成功发射,标志着我国载人航天进入新的发展阶段。下列主要属于化学研究领域的是A、航天服材料的研制 B、飞船控制系统的研发 C、空间站轨道高度的设定 D、长期失重对航天员健康的影响

-

18、物质世界是不断运动和变化的。下列变化中,没有发生化学变化的是A、火箭发射

B、葡萄酿酒

B、葡萄酿酒 C、钢铁腐蚀

C、钢铁腐蚀 D、切割玻璃

D、切割玻璃

-

19、下列有关酸、碱、盐的认识正确的是A、宏观:复分解反应一定有气体、沉淀和水生成 B、微观:盐的溶液不一定显中性 C、变化:等质量的稀盐酸和氢氧化钠溶液充分反应,所得溶液一定呈中性 D、实验:用湿润的pH试纸测定氢氧化钠溶液的pH,结果会偏小

-

20、向10g大理石样品(杂质不溶于水,也不与盐酸反应)分两次加入一定溶质质量分数的稀盐酸,充分反应后烧杯内物质总质量变化如图所示。

请计算:

(1)该大理石样品中碳酸钙的质量分数是_____;

(2)计算所用稀盐酸的溶质质量分数;_____