-

1、根据要求作文。

请以《回家的路上》为题,写一篇记叙文。

要求:①有真情实感;②不少于600字;③文中不出现真实的人名、地名和校名。

-

2、阅读下面的文字,完成下面小题。

【甲】

那唐僧在马上,又唬得战战兢兢,口不能言。八戒在旁边又笑道:“好行者!风发了!只行了半日路,倒打死三个人!”唐僧正要念咒,行者急到马前,叫道:“师父,莫念!莫念!你且来看看他的模样。”却是一堆粉骷髅在那里。唐僧大惊道:“悟空,这个人才死了,怎么就化作一堆骷髅?”行者道:“他是个潜灵作怪的僵尸,在此迷人败本,被我打杀,他就现了本相。他那脊梁上有一行字,叫做白骨夫人。”唐僧闻说,倒也信了,怎禁那八戒旁边唆嘴道:“师父,他的手重棍凶,把人打死,只怕你念那话儿,故意变化这个模样,掩你的眼目哩!”唐僧果然耳软,又信了他,随复念起。行者禁不得疼痛,跪于路旁,只叫:“莫念!莫念!有话快说了罢!”唐僧道:“猴头!还有甚说话!出家人行善,如春园之草,不见其长,日有所增;行恶之人,如磨刀之石,不见其损,日有所亏。你在这荒郊野外,一连打死三人,还是无人检举,没有对头;倘到城市之中,人烟凑集之所,你拿了那哭丧棒,一时不知好歹,乱打起人来,撞出大祸,教我怎的脱身?你回去罢!”

【乙】

八戒道:“实不瞒哥哥说,自你回后,我与沙僧保师父前行。只见一座黑松林,师父下马,教我化斋。我因许远,无一个人家,辛苦了,略在草里睡睡。不想沙僧别了师父,又来寻我。你晓得师父没有坐性,他独步林间玩景,出得林,见一座黄金宝塔放光,他只当寺院。不期塔下有个妖精,名唤黄袍,被他拿住。后边我与沙僧回寻,止见白马行囊,不见师父,随寻至洞口,与那怪厮杀。师父在洞,幸亏了一个救星,原是宝象国王第三个公主,被那怪摄来者。他修了一封家书,托师父寄去,遂说方便,解放了师父。到了国中,递了书子,那国王就请师父降妖,取回公主。哥啊,你晓得,那老和尚可会降妖?我二人复去与战。不知那怪神通广大,将沙僧又捉了,我败阵而走,伏在草中。那怪变做个俊俏文人入朝,与国王认亲,把师父变作老虎。又亏了白龙马夜现龙身,去寻师父。师父倒不曾寻见,却遇着那怪在银安殿饮酒。他变一宫娥,与他巡酒舞刀,欲乘机而砍,反被他用满堂红打伤马腿。就是他教我来请师兄的,说道:“师兄是个有仁有义的君子,君子不念旧恶,一定肯来救师父一难。万望哥哥念一日为师、终身为父之情,千万救他一救!”

行者道:“你这个呆子!我临别之时,曾叮咛又叮咛,说道:‘若有妖魔捉住师父,你就说老孙是他大徒弟。’怎么却不说我?”八戒又思量道:“请将不如激将,等我激他一激。”道:“哥啊,不说你还好哩。只为说你,他一发无状!”行者道:“怎么说?”八戒道:“我说:‘妖精,你不要无礼,莫害我师父!我还有个大师兄,叫做孙行者。他神通广大,善能降妖。他来时教你死无葬身之地!’那怪闻言,越加忿怒,骂道:‘是个甚么孙行者,我可怕他?他若来,我剥了他皮,抽了他筋,啃了他骨,吃了他心!饶他猴子瘦,我也把他剁碎着油烹!’”行者闻言,就气得抓耳挠腮,暴躁乱跳道:“是那个敢这等骂我!”八戒道:“哥哥息怒,是那黄袍怪这等骂来,我故学与你听也。”行者道:“贤弟,你起来。不是我去不成,既是妖精敢骂我,我就不能不降他,我和你去。老孙五百年前大闹天宫,普天的神将看见我,一个个控背躬身,口口称呼大圣。这妖怪无礼,他敢背前面后骂我!我这去,把他拿住,碎尸万段,以报骂我之仇!报毕,我即回来。”八戒道:“哥哥,正是,你只去拿了妖精,报了你仇,那时来与不来,任从尊意。”

(1)、根据阅读积累,概述【甲】文中“打死三个人”的经过。(100字以内)(2)、给【乙】文拟一个恰当的标题。(3)、赏析【乙】文中的画线句子。他若来,我剥了他皮,抽了他筋,啃了他骨,吃了他心!

(4)、唐僧认为要多“行善”,少“惩恶”,“行善”就是“惩恶”,你同意吗?请结合选文谈谈理由。 -

3、阅读下面的文字,完成下面小题

父亲的决策

李复威

①15岁那年,我初中毕业。那天,父亲列席了我的毕业典礼。回家路上,我拿着裹得十分精致的毕业证书,跟在父亲身后蹦跳着。突然,父亲回过身来攥紧我的手,一本正经地问我:“愿意离开家去外面闯闯吗?”问题来得太突然,又十分严峻。我诧异地看了看父亲凝重的面容,不知道该怎么回答。当天,我满脑子都在转悠着父亲的问话,琢磨着,猜测着……

②当晚,我在床上辗转反侧。不久,布帘那边传来父母断断续续的对话,我竖起耳朵听着。

③“真打算送小威到北京去念书?”

④“他刚15岁,没离开过一天家,你忍心让他去寄,寄……”

⑤“寄人篱下⋯⋯孩子总留在父母身边,太娇惯,不会有大出息⋯⋯放心吧,亲姐姐还能亏待弟弟?”

⑥“三个女儿都让你送走了,身边就剩下这个根。你的肝疼又越来越重……你舍得,我舍不得……”母亲的抱怨中夹杂着恳求,有些哽咽了。

⑦隔了很久,我才十分清晰地听到父亲一句语气坚毅、果断的话:“要为孩子的长远着想……”

⑧假装熟睡的我顿时明白了,父亲是打算让我投奔北京的姐姐继续学业。

⑨第二天,父亲和我拎着包袱去了市中心的一家拍卖行。一位老先生接待了我们。我发现,父亲是用微颤的双手递上包袱请他验货估价。

⑩老先生把大衣摊开在柜台上,里里外外地翻动,端详了好一阵子。“是件好东西。”停顿了一下,他用惋惜的口吻说道:“我们这里冬天不冷,怕是卖不出好价钱。”他见我父亲神色凝重,又补充了一句:“要不……你再考虑考虑。”

⑪父亲有些犹豫了,抱着大衣一动不动地低头沉思着……猛地,见父亲把大衣重重地往老先生怀里一塞,坚决地说:“能给多少算多少吧!”

⑫回家路上,父亲搂住我的肩,让我贴在他身边走。突然,父亲一把抓住我的手,仰着头激动地喊道:“孩子,你看!”只见一大群鸽子鸣响着洪亮的哨音飞过来。它们映着蓝天,沐着阳光忽高忽低、忽左忽右地翱翔着。父亲拉着我的那只手一会儿攥着,一会儿搓着;一会儿紧,一会儿松______小小年纪的我当时哪里懂得,这是父亲在用无声的语言传递着他内心的呼唤:孩子,也去展翅飞翔吧!去开创属于自己的人生!

⑬为了我的出行,父母真是操碎了心。母亲最担忧我照顾不好自己。她匆匆地为我赶制了一件厚棉背心,并让我带走家中最好的一床棉被。母亲在我的裤子里,用密密的针脚缝了小口袋,还在袋口钉上按扣。她让我把随身不用的整钱放在袋内,“这样,谁也甭想偷走”。父亲则马不停蹄地给我迁户口,办转学手续,预购车票。那时贵州还没有铁路干线。我需要先乘长途汽车到广西凭祥,然后坐火车去武汉,再转赴北京。旅程的遥远,换乘的复杂,父母的担忧,弄得我也有些畏惧……

⑭为了能赶上北京的开学日期,一个星期后,我就匆匆启程了。临行那天,父亲扛着行李送我去车站,母亲也执意要跟去。一向天气阴沉的贵阳,那天却格外晴艳。一路上父亲始终微笑着畅聊他小时候是怎样离家求学的,母亲满腹心事地低头跟在后面,一言不发。

⑮汽车缓缓启动了。隔着车窗我不停地挥手。就在这瞬间,我发现父亲高大挺直的身板怎么有些微驼了,修剪得整齐的双鬓怎么也爬上了稀疏的白发。我的心紧了一下。父亲微笑看着我,用眼神向我告别。我眼睛湿润了。母亲躲在父亲身后,看不见,看不见。远了,远了……

⑯当晚,我在火车站附近一家简易旅店留宿,能容九个人的房间空空荡荡。人生地不熟的我早早和衣躺下,难以入睡。在窗外熙熙攘攘的叫卖声中,在脏兮兮的被子散发的异味中,我生平第一次感到孤独,第一次想家……

⑰终于到了!我拎着父亲用过的旧箱子,一路小跑出了火车站,瞪大了眼睛扫描着眼前的新世界。按照父亲在家时的嘱咐,我叫了一辆三轮车,操着不着调的北京话,背诵了一遍要去的地址,并反复询问要多少车费。

⑱“头一回来北京?”

⑲“是……”

⑳“放心,不会多要一个子儿。坐好了,您嘞!”

㉑到了!面对着姐姐家关闭的绿漆大门,我踌躇了。我告诫自己,父亲让我迈出了这一步,今后就只能看自己了。抬起头来,勇敢地去面对!我走上前去,笃!笃!笃!我使劲地敲响了门……

(1)、阅读全文,将表格补充完整。故事情节

征求“我”意见

②

③

看到鸽子翱翔

车站道别

父亲态度

①

坚毅果断

先犹豫后坚决

激动振奋

④

(2)、在第⑫段画线处填入恰当的标点。(3)、比较第⑰段画线的原句和下面的改句,说说哪个好,为什么?原句:瞪大了眼睛扫描着眼前的新世界。

改句:瞪大了眼睛看着眼前的新世界。

(4)、如果将此文作为下列某篇课文的拓展阅读素材,你认为适用于哪篇课文,为什么?单元

篇目

一

《春》《济南的冬天》《雨的四季》《古代诗歌四首》

二

《秋天的怀念》《散步》《散文诗二首》《<世说新语>二则》

三

《从百草园到三味书屋》《往事依依》《再塑生命的人》《<论语>十二章》

-

4、阅读下面的文言文,完成下面小题

【甲】

①杞国有人忧天地崩坠、身亡所寄,废寝食者。

②又有忧彼之所忧者,因往晓之,曰:“天,积气耳,亡处亡气。若屈伸呼吸,终日在天中行止,奈何忧崩坠乎?”

③其人曰:“天果积气,日月星宿,不当坠耶?”

④晓之者曰:“日月星宿,亦积气中之有光耀者,只使坠,亦不能有所中伤。”

⑤其人曰:“奈地坏何?”

⑥晓之者曰:“地,积块耳,充塞四虚,亡处亡块。若躇步跐蹈,终日在地上行止,奈何忧其坏?”

⑦其人舍然大喜,晓之者亦舍然大喜。

【乙】

沈屯子偕友入市,闻说书者言:“杨文广①困于柳州,内乏粮饷,外阻援兵。”蹙然诵叹不已。友曳之归。日夜念不置② , 曰:“文广围困至此,何由得解?”从此悒悒③成疾。家人劝之游于郊外,以纾④其意。又忽见道上有负竹入市者,则又念曰:“竹末甚锐,衢上行人必有受戕者。”归而益忧。夫世之多忧者类此也。

(选自明·刘元卿《应谐录》)

【注】①杨文广:北宋名将。②置:放下,引申为忘记。③悒悒(yì):闷闷不乐。④纾:解除。

(1)、下列加点字解释有误的一项是( )A、身亡所寄 亡:无,没有 B、因往晓之 晓:明白 C、其人舍然大喜 舍:同“释”,解除、消除 D、闻说书者言 闻:听(2)、下列加点字的意义和用法相同的一项是( )A、又有忧彼之所忧者/有闻而传之者 B、若屈伸呼吸/未若柳絮因风起 C、友曳之归/而两狼之并驱如故 D、家人劝之游于郊外/于我如浮云(3)、用现代汉语翻译下面的句子。日夜念不置,曰:“文广围困至此,何由得解?”

(4)、下列对选文相关内容的理解与分析,不正确的一项是( )A、寓言一般比较短小,常常用假托的故事寄寓意味深长的道理,给人以启示。 B、【甲】文中“晓之者”对于天地星月的解释是科学的,与现在的认知一致。 C、【乙】文中“夫世之多忧者类此也”是作者根据沈屯子的故事得出的结论。 D、【甲】【乙】两文都主要采用语言描写来刻画人物,形象鲜明,故事性强。(5)、【乙】文讲述了沈屯子的哪两件事? -

5、阅读下面这首元曲,完成下面小题

天净沙·秋思

马致远

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。

(1)、“天净沙”是这首曲的 , “秋思”是这首曲的。(2)、“小桥流水人家”的画面,是否与整首曲中满目萧瑟的秋景相矛盾?为什么?(3)、小语和小文讨论如何为“夕阳西下,断肠人在天涯”一句设计朗读脚本,请你补充完整。以下是讨论内容:

小文:“‘夕阳西下’应该有一处重读,我不知道应重读‘夕阳’,还是重读‘西下’。”

小语:“我认为应重读‘西下’。因为“西下”强调了夕阳的落下过程,突出了时间的流逝和黄昏的来临,给人一种苍凉、萧瑟的感觉。我也有一个困惑:‘断肠人在天涯’的‘在’字后,是否要停顿?”

小文:“我认为可以停顿,因为

-

6、在横线上补充相应的句子。

一百多年前,李大钊以一篇《青春》让无数青年热血沸腾,勇往直前。我们正值青春,当拥有“① , 山入潼关不解平”的蓬勃意气;当拥有“② , 不亦君子乎”的宽容气度;当拥有“③ , 江春入旧年”的乐观心态;需牢记“④ , ⑤”(李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》)的情谊,千里共明月;需铭记“⑥ , ⑦”(诸葛亮《诫子书》)的告诫,志当存高远。

-

7、阅读下面文段,完成下面小题。

①书籍是人类智慧的结晶,是传承文化的重要载体。苏霍姆林斯基曾精辟论述:少年的自我教育是从一本好书开始的。可见,学生的智力发展取决于良好的阅读能力。

②目前,青少年读者中确实存在很多“读死书、死读书”的问题。这样读书是非常狭隘的,会导致无法正确领会书中的意义,同时效果也会与“读中思,思中读”的读书方式大相径庭。

③如何读书呢?首先,要善于选书。书的质量杂乱无章 , 我们应该以好书为友。其次,要方法得当。根据个人兴趣或读书目的不同,可以采用精读或跳读的方法,既不能不求甚解 , 但也不能字字刨根问底。另外,要精神专注。想读懂书,内心要纯粹,不能见异思迁。最后,要学以致用。读书要与实践相结合,做到读起来,读进来,读出来。读书不仅为了汲取知识,还为了更好地生活。

④正如杨绛先生曾经提到:年轻的时候,以为不读书不足以了解人生,直到后来才发现,如果不了解人生,其实是读不懂书的。读书的意义大概就是用生活所感去读书,用读书所得去生活。

⑤少年读书正当时,开卷有益育栋粱!让我们爱读书、读好书、善读书,做幸福的读书人吧!

(1)、文段中加点字的注音,不正确的一项是( )A、载体(zài) B、精辟(pì) C、狭隘(ài) D、汲取(jǐ)(2)、文段中加横线的词语书写不正确的一项是( )A、书籍 B、取决 C、大相径庭 D、栋粱(3)、文段中加波浪线的成语,使用不恰当的一项是( )A、杂乱无章 B、不求甚解 C、刨根问底 D、见异思迁 -

8、汪曾祺在雨中“看见”了生活的美好,朱自清在背影里“看见”了父爱的深沉,茅盾在白杨树上“看见”了抗日军民的坚强不屈……看见,需要眼睛,更需要用心去感悟,这样我们才能从细微之处体会生活的美好,从身边亲人、朋友的付出和帮助中体会人间的真情,从自然景物中体会人生的哲理……

请以“看见______”为题,写一篇作文。

要求:(1)请将作文题目补充完整,写在答题卡上。

(2)作文内容积极向上。

(3)字数在600-800之间。

(4)不要出现所在学校的校名或师生姓名。

-

9、人无精神则不立。勇于探索、持之以恒、求真务实……这些精神都带给人勇毅前行的力量。请你结合《红星照耀中国》或《昆虫记》的相关内容,说说你从中获取的精神力量。(要求:指出精神力量,叙述相关内容,100字左右)

-

10、阅读下面文字,回答问题。

墙头上的那株草

①一场淅淅沥沥的春雨过后,墙头上钻出了一株不知名的草。

②草籽是怎么到墙头上去的呢?是被四处游荡的风儿吹上去的,还是被调皮的小鼠衔上去的,抑或是被在墙头上玩耍或在空中飞过的鸟儿屙上去的?不管怎样,这粒草籽的顽强萌发,又让这个世界多了一个独一无二的生命,又给这个世界增添了一抹生命的绿色。

③这株小草立足于由混凝土和红砖黏合而成的坚硬砖墙之上,扎根在贫瘠得不能再贫瘠的砖缝之中,却萌出了芽,拔出了茎,抽出了叶,站在高高的墙头上向世界昭示着生命的绿色与蓬勃,这真是一个生命奇迹。

④一天下午,突然怪云四合,雷电交加。暴风疯了一般扫荡着一切,院中那棵粗壮稳重的老枣树在风中狂舞,有的屋瓦竟然像纸片一样被狂风吹起。

⑤一会儿,风小了,鸽卵一样大小的冰雹像一枚枚炸弹从天而降,击打着大地上的一切,一会儿的工夫就盖严了地面。冰雹累了,停了,紧接着暴雨又降临,并且越下越起劲,没有丝毫停下来的样子。

⑥大雨几乎下了整整一夜。第二天,我早早地起床走到院子里。院子里一片狼藉,积水还能没过脚踝。我走近墙头看去,几乎不敢相信自己的眼睛——小草竟然还在,但已经被摧残得不像样子了:它的身躯歪在一边,只靠几丝根须和墙头相连,大部分的茎节已经断折,叶子残缺不全。

⑦过了几天,那株小草又站起来了!虽然站得有些吃力,甚至站得有些狼狈,但毕竟站起来了!

⑧天上的雨好像都在那天下完了,此后许久没有下雨。太阳悬在万里无云的天空,不知疲倦地炙烤着大地,大地几乎都冒烟了。土地已经龟裂,庄稼的叶子已经耷拉下来并开始卷曲,宣告着它们的奄奄一息。墙头就像一面烧红的鏊子,热得不敢往上放手。小草蔫头耷脑,忍受着烈日和鏊子的暴晒熬煎。

⑨小草的叶子在日渐变黄蜷缩,到后来纤细的茎也在慢慢变黄,看来生命正在慢慢逃离它的躯壳。不久,小草的茎叶完全变黄了,没有一点儿生命的迹象。

⑩终于下雨了,我又心有不甘地看了看那株草,它依旧黄黄的,一丝一毫的生机也没有,看来它真的死了,再也活转不过来了。

⑪又过了几天,我发现小草的根部好像透出了一点儿绿色。我走近几步,揉了揉眼睛仔细观看,不错,那确实是彰显生命色彩的绿,尽管只是那么一点点,尽管是那样的让人不易察觉。这点绿逐渐蔓延,终于在根部又萌出了新芽,继而蓬蓬勃勃地生长起来了。

⑫到了秋天,它开花了。花是那么小,那么不鲜艳,甚至让人怀疑那是否是花。但它不在乎别人对它的看法,也不在乎有没有欣赏者,照样开得轰轰烈烈。

⑬如今,我已搬离了那个小院,远离了那个墙头和墙头上的那株草,但那株草还常常走进我的梦里。

(1)、结合文本内容,填写适当的四字词语。墙头上的那株草历经生命的洗礼,它在淅淅沥沥的春雨中萌发生长,在狂风暴雨中 , 在

中茎叶枯黄,在雨后的日子萌出新芽, , 在秋天开出小花。

(2)、说说第③段中加点词语“生命奇迹”的含义。(不超过20个字)(3)、赏析第④段的划线句子。(4)、结合全文,说说为什么那株草还常常走进作者的梦里。 -

11、阅读下面三则材料,完成相关任务。

【材料一】

永定河上的卢沟桥修建于公元1189到1192年间。桥长265米,由11个半圆形的石拱组成,每个石拱长度不一,自16米到21.6米。桥宽约8米,桥面平坦,几乎与河面平行。每两个石拱之间有石砌桥墩,把11个石拱联成一个整体。由于各拱相联,所以这种桥叫做联拱石桥。永定河发水时,来势很猛,以前两岸河堤常被冲毁,但是这座桥极少出事,足见它的坚固。桥面用石板铺砌,两旁有石栏石柱。每个柱头上都雕刻着不同姿态的狮子。这些石刻狮子,有的母子相抱,有的交头接耳,有的像倾听水声,有的像注视行人,千态万状, 。

卢沟桥在我国人民反抗帝国主义侵略战争的历史上,也是值得纪念的。1937年7月7日中国军队在此抗击日本帝国主义的侵略,揭开了中国人民全面抗战的序幕。

【材料二】

造桥艺术根据不同环境、不同功能创造了多种桥的形状。比如,十七孔桥望柱上几百个大小各异、栩栩如生的狮子,就是同时在桥的栏板透空雕刻,极其精美,可谓石雕艺术的顶峰之作。

桥,尤其中国古典园林中的桥梁,不仅是一种交通工具,更是艺术品。古典园林注重水景艺术的设计,“有水的地方就有桥,有桥的地方就有景。”桥往往是水景的形胜之处,为古典园林艺术增色。北京最有代表性的就是颐和园的十七孔桥、玉带桥,北海的永安桥、三折玉带桥,等等。

【材料三】

贵州六盘水,随着牂牁(zāng kē)江大桥和乌蒙山特大桥这两个控制性桥梁工程的快速推进,纳晴高速有望在明年全线通车。

悠悠牂牁江畔,雄伟的牂牁江大桥横卧于江上,桥面距江面最高距离380米,在世界百座高桥中排名第十一位。登上相当于88层楼高的晴隆岸主塔,两座高塔之间的“猫道”悬挂空中, , 好不壮观。作为悬索桥上部结构施工的重要高空作业通道,“猫道”架设完成并顺利通过验收,为大桥早日建成按下加速键。

40公里外,乌蒙山与阿志河之间,主桥跨径270米的乌蒙山特大桥正在陡峭的峡谷地带初显模样。据贵州公路集团有关负责人介绍,2023年底乌蒙山特大桥将完成主拱圈吊装,2024年7月竣工后成为世界第一座大跨径钢桁—混凝土组合拱桥。

今年以来,全国多项桥梁工程加快施工建设。跨江河,越湖海,穿峡谷,连群山……一座座桥梁在大江南北拔节生长,不断续写新的壮美篇章。

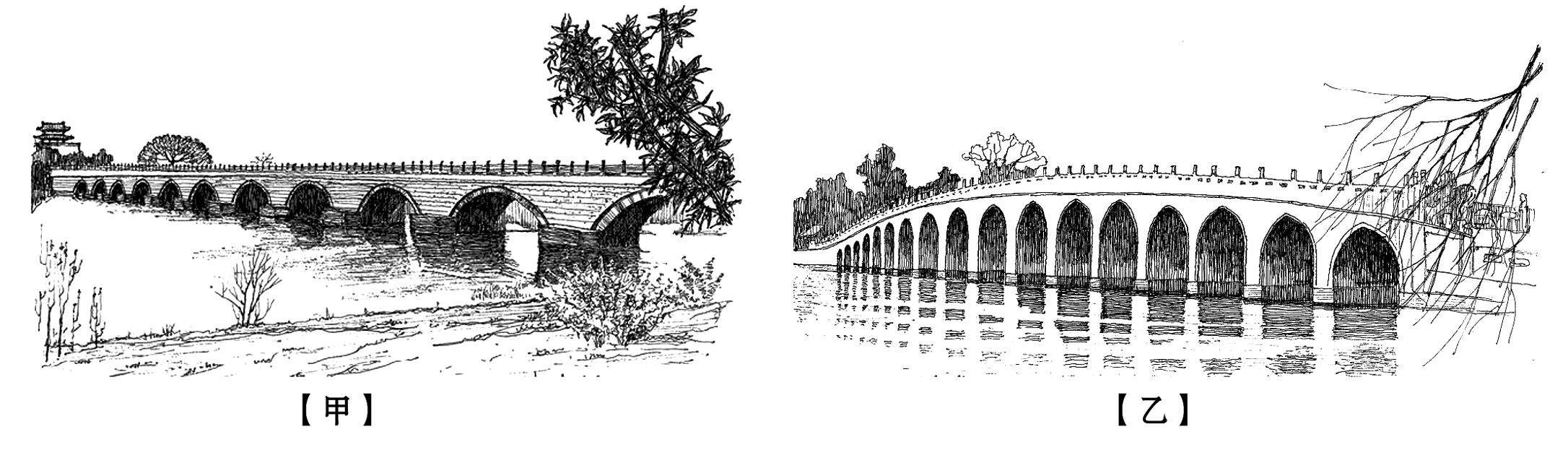

(1)、下面哪一幅素描勾勒的是卢沟桥?请结合材料一的内容,做出判断并简要说明理由。 (2)、在材料一和材料三横线处依次选填词语最恰当的一项是( )A、光彩夺目 崭露头角 B、惟妙惟肖 引人瞩目 C、惟妙惟肖 崭露头角 D、光彩夺目 初显模样(3)、从上述三则材料可以看出,中国桥梁既有结构 的卢沟桥、外观 的十七孔桥,又有设计 的跨海穿山大桥,不断在创新中发展,向世界展示中国人的智慧与才能。(每空限2个字)

(2)、在材料一和材料三横线处依次选填词语最恰当的一项是( )A、光彩夺目 崭露头角 B、惟妙惟肖 引人瞩目 C、惟妙惟肖 崭露头角 D、光彩夺目 初显模样(3)、从上述三则材料可以看出,中国桥梁既有结构 的卢沟桥、外观 的十七孔桥,又有设计 的跨海穿山大桥,不断在创新中发展,向世界展示中国人的智慧与才能。(每空限2个字) -

12、阅读下面文言文,回答问题。

【甲】

舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。

(选自《孟子•告子下》)

【乙】

昔西伯拘羑里,演《周易》;孔子厄①陈蔡,作《春秋》;屈原放逐,著《离骚》;左丘失明,厥②有《国语》;孙子膑③脚,而论兵法;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》《孤愤》;《诗》三百篇,大抵贤圣发愤之所为作也。

(选自《史记•太史公自序》)

[注释]①厄:受困。②厥:乃,才。③膑:古代的一种酷刑。

【丙】

贞观①九年,太宗谓侍臣曰:“往昔初平京师,宫中美女珍玩无院不满。炀帝②意犹不足,征求无已,兼东西征讨,穷兵黩武③ , 百姓不堪,遂致亡灭。此皆朕所目见,故夙夜孜孜④ , 惟欲清净,使天下无事。遂得徭役不兴,年谷丰稔⑤ , 百姓安乐。夫治国犹如栽树,本根⑥不摇,则枝叶茂荣。君能清净,百姓何得不安乐乎?”

(选自《贞观政要•卷一•论政体》)

[注释]①贞观:唐太宗李世民年号。②炀(yáng)帝:杨广,隋朝的皇帝。③黩(dú)武:滥用武力。④夙(sù)夜孜孜:夙,早晨;孜孜,勤勉,努力不懈的样子。⑤稔(rěn):庄稼成熟。⑥本根:树的根基。

(1)、下列选项中加点字的意思都相同的一项是( )A、傅说举于版筑之间 汝之不惠 已而之细柳军 B、惧其不已也 征求无已 不能自已 C、行拂乱其所为 法家拂士 拂袖而去 D、国恒亡 名存实亡 河曲智叟亡以应(2)、解释下面句子中加点的词语。①故天将降大任于是人也

②人恒过

③不韦迁蜀,世传《吕览》

(3)、把下面句子翻译成现代汉语。①困于心,衡于虑,而后作。

②夫治国犹如栽树,本根不摇,则枝叶茂荣。

(4)、简要说明【甲】【乙】两篇文章中人物经历的相同点。(5)、【甲】文提出了“生于忧患,死于安乐”的观点,请结合【丙】文的内容说说你对这一观点的理解。 -

13、古代诗歌阅读。

雁门太守行

李贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

登幽州台歌

陈子昂

前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下。

(1)、《雁门太守行》这首诗的特点是用色彩描写战争。首句用“”字,展现敌人来势汹汹的战斗场面;颔联用“”从视觉角度突出战斗残酷悲壮;颈联用“红”和“霜”冷暖色彩对比,渲染了环境的恶劣。(2)、《雁门太守行》的结尾句和陈子昂的《登幽州台歌》都写到了燕昭王在黄金台招贤纳士的典故,表达的感情是否一致,请结合两首诗内容具体说明。 -

14、阅读下面文字,在横线上填写相应的句子。

文化的记忆是有形的。她在泥土深处的杯盏里,也在消逝远去的烟火中。如果用画来描绘,她是诗人笔下“山气日夕佳,①”的悠然从容,是“微动涟漪,②”的欢喜雀跃,是“③ , 山山唯落晖”的落寞孤寂,是“无可奈何花落去,④”的微妙细腻。她在杜甫“⑤ , 恨别鸟惊心”的叹息里,在杜牧“⑥ , 自将磨洗认前朝”的沉思里,在朱敦儒“金陵城上西楼,倚清秋。⑦”的眺望里,亦或是在李清照“兴尽晚回舟,⑧”那美丽的错误里。

-

15、同学们准备用下面文字作为宣传手册的结束语,请结合文段内容补全标题,你认为最恰当的一项是( )

胸怀天下才可大展宏图

共青团要帮助青年人早立志、立大志,从内心深处厚植对党的信赖、对中国特色社会主义的信心、对马克思主义的信仰,牢牢把握培养社会主义建设者和接班人这个根本任务。同时,共青团要团结带领广大团员青年自觉听从党和人民召唤,胸怀“国之大者”,担当使命任务,到新时代新天地中去施展抱负、建功立业,争当伟大理想的追梦人,争做伟大事业的生力军。

A、志存高远方能登高望远 B、乘风踏浪搏击沧海横流 C、青春年华释放耀眼火花 D、跬步启风雷大展登云志 -

16、下面的文字是演讲稿件中的部分内容。请阅读文段,完成任务。

①在实现中华民族伟大复兴的征程中,中国共产党是先锋队,共青团是突击队,少先队是预备队。入队、入团、入党,是青年追求政治进步的“人生三部曲”。中国共产党始终向青年敞开大门,热情欢迎青年源源不断成为党的新鲜血液。共青团要履行好以团带队政治责任,着力推动党、团、队育人链条相(xián)接、相贯通。

②中国共产主义青年团成立已过百年。百年征程中,一代代青年人披荆斩棘,百折不挠 , 砥砺前行。“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”完美的诠释了他们的精神。百年征程中,一代代青年人烙下了奋斗的印记:国难当头的奔走呐喊,抗日战场的歼击顽敌,新中国建设中的激情踊跃……哪里有困难,哪里就有青年先锋队的旗帜。

③时代总是把历史责任(fù)予青年。一代又一代青年以其青春理想、青春奋斗、青春活力,成为推动祖国伟大复兴事业的重要力量。从妙手回春的抢险救灾前线,到形势严(jùn)的疫情防控一线;从尽显风采的奥运赛场,到保家卫国的戍边哨卡……新时代的青年人主动作为、勇挑重担,为国家富强、人民幸福冲锋陷阵,谱写了中华民族伟大复兴进程中激昂的青春乐章。

(1)、根据拼音写出相应的词语。①xián接

②fù予

③严jùn

(2)、给下面加着重号的字注音。①百折不挠

②歼击

(3)、文段③中的四个词语使用不恰当的一项是( )A、妙手回春 B、尽显风采 C、保家卫国 D、冲锋陷阵(4)、“血液”在《现代汉语词典》中的意思有:①简称血。人或高等动物体内循环系统中的液体组织,暗赤或鲜红色,有腥气,对维持生命起重要作用。②比喻主要的成分或力量等。请你结合上面文段内容,写出“新鲜血液”在这里的意思:。(5)、文段③中的画线句子有一处表达欠妥,请你修正。 -

17、阅读下面文字,完成作文。

大自然中,背阴的地方,往往环境幽暗,氛围冷清;向阳的地方,常常生机勃勃,春意盎然。人生也如此,面向阳光,我们便长拥有春天般的生活。

请以“向阳春常在”为题,写一篇文章。

要求:①把题目抄写到答题卡指定位置;

②不要套作,不得抄袭;

③文中不得出现真实的人名、校名、地名;

④不少于500字。

-

18、名著阅读,完成小题。(1)、“选择性阅读”的方式有利于我们更好地阅读名著。喜欢研究历史的小汕想让你帮他从《经典常谈》中选文章阅读,你会推荐《经典常谈》中的哪些篇目?( )A、《<周易>第二》、《四书第七》、《诸子第十》 B、《<诗经>第四》、《辞赋第十一》、《诗第十二》 C、《<尚书>第三》、《三礼第五》、《辞赋第十一》 D、《“春秋”三传第六》、《<战国策>第八》、《<史记><汉书>第九》(2)、《钢铁是怎样炼成的》是如何体现主人公的家国情怀的?请你结合具体情节谈谈。

-

19、阅读下面的文字,完成小题。

时间酿造甜味

①我对节气有感觉,居多从秋天开始的,那还是因了庄稼。母亲说,节气是不可违背的。立秋那天插的秧苗,即使施肥再多,耘稻再忙,稻秧长出来的谷粒会有更多的秕谷。后来收获季一到,脱粒了,秕谷真的很多。那时起,我开始相信“时令就是命令”的话了。

②事实上,立秋一到,处暑、白露、秋分、寒露、霜降自觉排着队,像坐滑梯似的一骨碌来了。时间通过节气变化为农作物提供必要的生长环境。我们跟着节气的脚印,一步步地走向岁月深处。有一日,开门就看见,场外南面青菜的叶面上挂满了厚厚的白霜,发出钻石般的光芒,让人感觉到某一种的突然。

③这原本是没有什么突然的。世上许多现象的出现,总有看得见或者看不见的种种预告。母亲一直告诉我,庄稼、蔬菜都有关口的,也是有节奏的:惊蛰一道关,是醒物;霜降一道关,是甜物。醒物有大小之分,轻重之别,要想吃到最甜的蔬菜,就得等到霜重的日子。因为蔬菜的甜味,先要靠天地,再要靠自己,非白糖注入。

④从无甜到有甜,从有甜到很甜,等待的就是时间。

⑤时间会改变一切,包括甜味的产生。即使是一棵蔬菜,也是如此。蔬菜在岁月里走过夏天,迎接秋天。夏天里酷热的煎熬,需要经受;霜降的冷峻和肃杀,需要捶打。从无到有,从少到多,看上去是时间的等待,其实是生命质量的提升过程。与立秋的未来走向一样,也是由处暑、白露、秋分一点一点积累出来的。我对此的理解,充满现场感觉。到了深秋的早晨,往窗外看一看霜降之夜留存的景色,你会发现:霜降的夜里一片寂静,这寂静满是冷峻与无情,天下万物,包括植物、动物都愿意听命,静静地让时间洗涤身体与心灵。我们不难从这大静之中,隐隐感悟到天道的号令,同时也感到万物的守信。所以,甜是时间锻打出来的,它需要无数次的霜打,是一个渐进的过程。经霜而立的整棵青菜看着干净且安静,也有些许自傲的心绪,更有经霜的沧桑历练。

⑥母亲对时令是奉若神明的。她背得出蔬菜种植与收获的时间,鸡毛菜几时落种,蓬蒿菜几时卷叶,芹菜几时长叶,萝卜几时空心,青菜几时起蕻,都知其然知其所以然,因而家里所有播种或者收获,从未脱过节气与时辰。我惊异于母亲的细心,更佩服母亲的记忆力。她经常教导我,农家孩子,要识节气,要懂庄稼,要懂蔬菜。有一个晚上,吃好饭,坐下来,母亲与我讨论播种的时间时,郑重地对我说,二十四节气不说话,但不是哑巴,种子会发脾气的,所以人要真心计算时间的,还有时辰。讨论到最后,母亲摊摊手,笑着说,你假使不相信,就等着将来,日子会教育大家的。

⑦日子很快证明,母亲没有一次是错误的。

⑧霜打最厉害的时候,母亲还喜欢腌制白萝卜。母亲将萝卜刨出来后,切成长丝。切完后拿过竹匾,将萝卜丝放进去,再放在阳光下晒,要晒到太阳落山。我去收竹匾时,母亲劝住我,说,夜里不落雨,不要收进来,让霜好好打一打。每当这时,我就悬想:无涯的星空,清冷光亮之下,夜宿在外的萝卜在不断地接受着霜气的抚摸,有点修炼的成分。是的,七八天白天是阳光的照耀,七八个夜晚是白霜的浸染。只有这样,萝卜才开始弯转,才开始打皱,才开始散发清香。所有的清香都渗透着阳光的气息,都裹挟着清冷的霜气。只有这样,萝卜才可成为家里独一无二的菜蔬。

⑨这样的萝卜确实很甜,那是一种无法描述的甜,总感觉萝卜成了白天阳光和夜晚白霜结合后酿造的甜果。

⑩秋色“浓”出了冬日的寒气,霜意一天比一天重,但菜园一直活泛着,因为菜园里有各种各样的蔬菜,而最重要的原因是,所有蔬菜都是很甜的。岁月流转,但那些被霜打过的甜味,将永远留在心底。

(1)、说说第①段中“时令就是命令”在文中的意思。(2)、阅读②至⑤段,请简要概括“时间”在农作物生长中的作用。(3)、阅读第⑥段,请简要概括“母亲对时令是奉若神明的”的具体表现。(4)、阅读全文,谈谈怎样才能在时间中酿造甜味?请简要概括。 -

20、阅读下面的文字,完成小题。

《应有格物致知精神》(节选)

丁肇中

①但是传统的中国教育并不重视真正的格物和致知。这可能是因为传统教育的目的并不是寻求新知识,而是适应一个固定的社会制度。《大学》本身就说,格物致知的目的,是使人能达到诚意、正心、修身、齐家、治国的田地,从而追求儒家的最高理想----平天下。因为这样,格物致知的真正意义便被埋没了。

②大家都知道明朝的大哲学家王阳明,他的思想可以代表传统儒家对实验的态度。有一天,王阳明依照《大学》的指示,先从“格物”做起。他决定要“格”院子里的竹子。于是他搬了一条凳子坐在院子里,面对着竹子硬想了七天,结果因为头痛而宣告失败。这位先生明明是把探察外界误认为探讨自己。

③王阳明的观点,在当时的社会环境里是可以理解的。因为儒家传统的看法认为天下有不变的真理,而真理是“圣人”从内心领悟的。圣人知道真理以后,就传给一般人。所以经书上的道理是可“推之于四海,传之于万世”的。经验告诉我们,这种观点是不适用于现在的世界的。

......

④时至今天,王阳明的思想还在继续地支配着一些中国读书人的头脑。因为这个文化背景,中国学生大都偏向于理论而轻视实验,偏向于抽象的思维而不愿动手。中国学生往往念功课成绩很好,考试都得近一百分,但是在研究工作中需要拿主意时,就常常不知所措了。

⑤在这方面,我有个人的经验为证。我是受传统教育长大的。到美国大学念物理的时候,起先以为只要很“用功”,什么都遵照老师的指导,就可以一帆风顺了,但是事实并不是这样。一开始做研究便马上发现不能光靠教师,需要自己做主张、出主意。当时因为事先没有准备,不知吃了多少苦。最使我彷徨恐慌的,是当时的唯一办法-以埋头读书应付一切,对于实际的需要毫无帮助。

⑥我觉得真正的格物致知精神,不但研究学术不可缺少,而且对应付今天的世界环境也是不可少的。我们需要培养实验的精神,就是说,不论是研究自然科学,研究人文科学,还是在个人行动上,我们都要保留一个怀疑求真的态度,要靠实践来发现事物的真相。现在世界和社会的环境变化很快,世界上不同文化的交流也越来越密切。我们不能盲目地接受过去认定的真理,也不能等待“学术权威”的指示。我们要自己有判断力。在环境激变的今天,我们应该重新体会几千年前经书里说的格物致知的真正意义。这意义有两个方面:第一,寻求真理的唯一途径是对事物客观的探索;第二,探索应该有想象力、有计划,不能消极地袖手旁观。希望我们这一代对于格物和致知有新的认识和思考,使得实验精神真正变成中国文化的一部分。

(1)、为什么说“传统的中国教育并不重视真正的格物和致知”?(2)、比较选文第⑤段与下面这则材料的论证方法有什么不同?并简要分析各自的作用。1972年丁肇中领导一个小组在纽约的布鲁克国家实验室进行了一系列实验去寻找新的重粒子。对于实验的艰巨性和复杂性,他曾经比喻道:“在雨季,一个像波士顿这样的城市,一分钟之内也许要降落下千千万万粒雨滴,如果其中的一滴有着不同的颜色,我们就必须找到那滴雨。”

(3)、作者认为有些同学高分低能是什么原因造成的?我们怎样学习才能适应现在的世界环境?