-

1、读下面的宋诗,完成下面小题。

雪梅

卢梅坡

梅雪争春未肯降,

骚人阁笔费平章。

梅须逊雪三分白,

雪却输梅一段香。

(1)、下列对这首诗内容的理解,不正确的一项是( )A、首句紧承题目,摹写“梅”“雪”争春之趣态。 B、次句写诗人怕得罪“梅”或“雪”,故意回避。 C、诗歌第3句说“雪”在色彩洁白方面略胜一筹。 D、最后一句表明梅花的芳香比“雪”是有优势的。(2)、下列对这首诗艺术手法的赏析,不正确的一项是( )A、这是一首咏物诗,看似咏物,实则寄托着人的情志。 B、这首诗朗朗上口,节奏明快,语言通俗而富含哲理。 C、全诗用夸张手法写梅争雪斗,让人感到非常有情趣。 D、诗歌启示我们,生活中雪和梅各有亮点、相映成趣。 -

2、文言文阅读,完成小题

(甲)

陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君待日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之,元方入门不顾。

(刘义庆《世说新语·陈太丘与友期》)

(乙)

魏文侯与虞人①期猎。是日,饮酒乐,天雨。文侯将出,左右曰:“今日饮酒乐,天又雨,公将焉之②。”文侯曰:“吾与虞人期猎,虽乐,岂可不一会③期哉?”乃往,身自罢④之。魏于是乎始强。

(司马光《资治通鉴·魏文侯书》)

【注释】①虞(yú)人:掌管山泽的官。②焉之:到哪里。③一:一旦,当初。会:会面。④罢:取消。

(1)、下列各句加点的“之”字用法与其它三项不一致的一项是( )A、下车引之 B、身自罢之 C、公将焉之 D、又数刀毙之(2)、下面各组加点词语解释正确的一项是( )A、陈太丘与友期行(期待) 魏文侯与虞人期猎(约定) B、去后乃至(才) 乃往,身自罢之(于是,就) C、元方入门不顾(照顾) 是日,饮酒乐,天雨(这) D、过中不至,太丘舍去(去……地方) 天又雨 , 公将焉之(下雨)(3)、将下面句子翻译成现代汉语。①君与家君期日中。日中不至,则是无信。

②虽乐,岂可不一会期哉?

-

3、阅读下面文字,完成小题。

米粽之忆

雷抒雁

①一想到端午节就要到了,心里就不免浸淫出一些温馨的情绪来,一整夜一整夜都会沉进回忆里,想的都是家乡和儿时的那些事情。

②想得最多的,自然是母亲。端午的先几天,母亲就赶夜给我做红布肚兜。又一针针用五彩丝线在那红布上刺绣一些蛤蟆、蜈蚣、蜘蛛,以及蛇蝎之类的小动物。那时,并不知绣这些东西有什么用,只是觉得五颜六色,绣的好看;妈妈那时年轻,手巧眼也明亮,一边绣一边还低声唱着歌儿,我只是趴在一旁,不眨眼地看着,一声不吱地听着。

③接着是包粽子。早一个月,妈妈就到远处的苇塘里打下一把把宽宽的苇叶,阴干在屋里。又从路旁的马兰草上剪下一根根长长的草叶。红枣大米红红白白,泡在瓷盆里;包粽时,便一张张捋平苇叶,包上糯米和红枣,菱形的粽子包好之后,再抽出泡在水里的马兰草叶一头用牙咬住,另一头去捆那米粽。那时,妈妈年轻,手脚灵活,干什么活儿都利索。

④端午的头天晚上,开始煮粽子。只一阵时间,满屋里都是米的清香,枣的清香,以及苇叶、马兰草甜丝丝的青草香。从米粽一下锅,我就像只小苍蝇,总围着锅台转,怎么也轰不走。妈妈说:“睡觉去吧,粽子得煮一夜,明早吃才香哩!”我说:“不睡,我不困么。”

⑤咕咕嘟嘟,粽子在锅里快乐唱歌。经不住这歌声和香味的催促,我的眼皮开始打架。不知道什么时候被母亲抱到炕上,一睁眼,却天亮了。枕头边是母亲放在碗里的一只粽子,香喷喷的味道直往鼻子里钻,也不管没有洗手洗脸,端起碗就吃。我想我这一生再也没有吃过那么香的粽子,妈妈包的粽子。

⑥这时,父亲已站在门前,手里握着一把镰刀,要到野外割艾草去。我便三下五除二,穿衣登鞋,要跟父亲“趟露水”去。

⑦端午时节,已是仲夏季节,草木茂盛,到处是浓密的树叶,高深的青草。鸟儿藏在树林深处,不管有没有人走过,依旧长一声短一声地鸣叫。麦子已一片一片黄熟,心急的人家已开始开镰割麦了。在阡陌上行走,不一会露水就打湿了鞋袜,打湿了裤脚。不管!那时,父亲在前边割艾草,闻着那艾草香,我便想起了妈妈给爷爷熬药的味道来。

⑧一大捆艾草,父亲选了一些插在门楣上;剩余的,爷爷会把它拧成草绳。夏天蚊子多,点燃草绳,闻着苦艾燃烧的味道,蚊子就不敢飞过来了。

⑨哎,一说到这些事,我就忍不住想掉眼泪。全是60年以前的事了。我的爷爷,那个默默劳作一生的人1962年就去世了;我的父亲去世25年了,而母亲离开我也已近10年了。端午节其实也是个祭祀的日子,写这篇小文,想想那些逝去的亲人,也算是一个纪念吧。

⑩我面前现在正放着几个米粽,是从超市购来的。我不想急急忙忙打开它,那形状使我想起既往的端午节,想起永远不会再有的妈妈给我煮的红枣米粽,香喷喷的,让人止不住要落泪……

(1)、下列对文章的理解和分析,不正确的一项是( )A、标题《米粽之忆》,概括了文章的主要内容,“米粽”贯穿全文,是行文的线索。 B、第③段中“红红白白”等大量叠词的运用,使文章既富有音韵美,又富有画面感。 C、文中母亲是一位勤劳能干、心灵手巧、温柔慈爱、疼爱孩子、孝顺长辈的好妈妈。 D、文章按时间先后顺序详写了和妈妈有关的往事,略写了和父亲、爷爷相关的往事。(2)、文章回忆了三件端午节往事,请用简洁的语言概括。(3)、结合语境,赏析下列句子(1)包粽时,便一张张捋平苇叶,包上糯米和红枣,菱形的粽子包好之后,再抽出泡在水里的马兰草叶一头用牙咬住,另一头去捆那米粽。(从加点词的角度赏析)

(2)咕咕嘟嘟,粽子在锅里快乐唱歌。(从修辞的角度赏析)

(4)、本文开篇写到“一想到端午节就要到了,心里就不免浸淫出一些温馨的情绪来”,既然是“温馨的情绪”,为什么篇末又写如今对着粽子时“止不住要落泪”? -

4、阅读下面的文字,完成小题。

住的梦

老舍

①在北平与青岛住家的时候,我永远没想到过:将来我要住在什么地方去。在乐园里的人或者不会梦想另辟乐园吧。在抗战中,在重庆与它的郊区住了六年。这六年的酷暑重雾,和房屋的不像房屋,使我会作梦了。我梦想着抗战胜利后我应去住的地方。

②不管我的梦想能否成为事实,说出来总是好玩的:春天,我将要住在杭州。二十年前,我到过杭州,只住了两天。那是旧历的二月初,在西湖上我看见了嫩柳与菜花,碧浪与翠竹。山上的光景如何?没有看到。三四月的莺花山水如何,也无从晓得。但是,由我看到的那点春光,已经可以断定杭州的春天必定会教人整天生活在诗与图画中的。所以,春天我的家应当是在杭州。

③夏天,我想青城山应当算作最理想的地方。在那里,我虽然只住过十天,可是它的幽静已拴住了我的心灵。在我所看见过的山水中,只有这里没有使我失望。它并没有什么奇峰或巨瀑,也没有多少古寺与胜迹。可是,它的那一片绿色已足使我感到这是仙人所应住的地方了。a.到处都是绿,而且都是像嫩柳那么淡,竹叶那么亮,蕉叶那么润。目之所及,那片淡而光润的绿色都在轻轻地颤动,仿佛要流入空中与心中去似的。b.这个绿色会像音乐似的,涤清了心中的万虑,山中有水,有茶,还有酒。早晚,即使在暑天,也须穿起毛衣。我想,在这里住一夏天,必能写出一部十万到二十万的小说。

④假若青城去不成,求其次者才提到青岛。我在青岛住过三年,很喜爱它。不过,春夏之交,它有雾,虽然不很热,可是相当的湿闷。再说,一到夏天,游人来的很多,失去了海滨上的清静。美而不静便至少失去一半的美。

⑤不过,秋天一定要住北平。天堂是什么样子,我不晓得,但是从我的生活经验去判断,北平之秋便是天堂。论天气,不冷不热。论吃食,苹果,梨,柿,枣,葡萄,每样都有若干种。c.至于北平特产的小白梨与大白海棠,恐怕就是乐园中的禁果吧,连亚当与夏娃见了,也必滴下口水来!果子而外,羊肉正肥,高粱红的螃蟹刚好下市,而良乡的栗子也香闻十里。论花草,菊花种类之多,花式之奇,可以甲天下。西山有红叶可见,北海可以划船——虽然荷花已残,荷叶可还有一片清香。衣食住行,在北平的秋天,是没有一项不使人满意的。即使没有余钱买菊吃蟹,一两毛钱还可以爆二两羊肉,弄一小壶佛手露啊!

⑥冬天,我还没有打好主意,香港很暖和,适于我这贫血怕冷的人去住,但是“洋味”太重,我不高兴去。广州,我没有到过,无从判断。成都或者相当的合适,虽然并不怎样和暖,可是为了水仙素心肠梅,各色的茶花,与红梅绿梅,仿佛就受一点寒冷,也颇值得去了。昆明的花也多,而且天气比成都好,可是旧书铺与精美而便宜的小吃食远不及成都的那么多,专看花而没有书读似乎也差点事。好吧,就暂时这么规定:冬天不住成都便住昆明吧。

(1)、下列对文中句段的分析,不正确的一项是( )A、a处画线句应重读“到处”“淡”“亮”“润”三处,写出了青城山“绿”的特点。 B、b处画线句运用比喻的修辞手法,生动形象地写出了这种绿给人们带来的身心的愉悦。 C、c处画线句运用夸张的手法、妙趣横生,画面感极强,表现出了北平吃食的美味诱人。 D、第⑥段运用对比的手法,将成都和昆明、香港以及广州作对比,表现出前者的天气优势。(2)、青城山,没有奇峰巨瀑,古寺胜迹,作者却说“这是仙人所应住的地方”,下面对其原因的分析,不恰当的一项是( )A、运用欲扬先抑的手法,为了后文赞美青城山的美景作铺垫。 B、青城山的“绿”带给人奇妙的感觉,好像是仙人居住的地方。 C、作者认为这里是仙人所住的地方,是因为这里有很多得道仙人。 D、这样的描绘表达了作者对青城山“绿”景的喜爱与赞美之情。(3)、下列对本文的理解和分析,不正确的一项是( )A、本文按照时间顺序,写了作者不同季节想居住的不同城市的特点。 B、第⑤段先总说北平秋天的特点,再从天气、吃食、花草分说,最后总结。 C、作者之所以写自己“住的梦”,是因为重庆的居住气候太差。 D、文章标题既概括了全文内容,也表达了作者对战后美好生活的向往。 -

5、阅读以下材料,完成小题。

《人工智能:未来科技的引领者》

材料一:

人工智能(Artificial Intelligence,简称AI),是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。近年来,人工智能技术取得了飞速的发展,在图像识别、语音识别、自然语言处理等领域取得了显著的成果。例如,智能语音助手可以帮助人们查询信息、播放音乐、设置提醒等;自动驾驶技术可以让汽车在不需要人类驾驶的情况下安全行驶。人工智能技术的发展不仅改变了人们的生活方式,也为各个行业带来了新的机遇和挑战。

材料二:

人工智能的发展离不开大数据和强大的计算能力。大数据为人工智能提供了丰富的训练数据,使得人工智能模型能够不断学习和优化。而强大的计算能力则保证了人工智能模型的训练和运行效率。目前,云计算、边缘计算等技术的发展为人工智能的应用提供了。更加便捷和高效的计算支持。同时,人工智能芯片的研发也在不断推进,为人工智能技术的发展提供了更加强大的硬件支持。

材料三:

然而,人工智能的发展也带来了一些问题和挑战。例如,人工智能技术的应用可能会导致一些工作岗位的消失,从而引发就业问题。此外,人工智能技术的安全性和隐私保护也是人们关注的焦点。如果人工智能系统被黑客攻击或者数据被泄露,将会给人们的生活和社会带来严重的影响。因此,在发展人工智能技术的同时,我们也需要加强对人工智能技术的监管和规范,确保人工智能技术的安全、可靠和可持续发展。

材料四:

未来,人工智能技术将继续向更加智能化、人性化的方向发展。例如,人工智能将更加深入地融入人们的生活,为人们提供更加个性化的服务;人工智能将与其他技术相结合,如物联网、区块链等,创造出更加智能、高效的应用场景。同时,人工智能技术的发展也将推动各个行业的创新和升级,为经济社会的发展带来新的动力。

(1)、以下对材料理解不正确的一项是( )A、人工智能技术在多个领域取得显著成果,如智能语音助手和自动驾驶技术,彻底改变了人们的生活方式。 B、大数据和强大的计算能力是人工智能发展的重要基础,云计算、边缘计算等技术为其提供了计算支持。 C、人工智能的发展带来了就业问题和安全隐私等挑战,所以我们要加强对其监管和规范。 D、未来人工智能将更加智能化、人性化,会与其他技术结合,推动各行业创新升级。(2)、下列关于人工智能发展基础的说法,不正确的一项是( )A、没有大数据为人工智能提供训练数据,人工智能模型就无法学习和优化。 B、强大的计算能力对人工智能模型的训练和运行效率起着关键作用。 C、人工智能芯片的研发为人工智能技术的发展提供了强大的硬件支持,所以只要芯片不断升级,人工智能就能快速发展。 D、云计算、边缘计算等技术的发展使得人工智能的应用更加便捷高效。(3)、对于人工智能未来发展的描述,不正确的一项是( )A、人工智能未来会更加深入人们的生活,提供个性化服务,这意味着每个人都能享受到完全符合自己需求的人工智能服务。 B、人工智能与物联网、区块链等技术的结合,将创造出更智能、高效的应用场景,这是未来的发展趋势。 C、人工智能技术的不断发展将推动各行业的创新和升级,为经济社会发展带来新动力,所以各行业应积极拥抱人工智能。 D、随着人工智能技术的发展,未来可能会出现更多新的应用领域和发展机遇,但也需要不断应对新的挑战。 -

6、专题学习活动。

七年级二班于10月10日在学校小雅堂开展以“有朋自远方来”为主题的专题学习活动,下面是活动任务环节,请参与。

(1)、为了更好地举办本次活动,你向同学们征集了有关“交友之道”的材料。以下是小语同学提供的两则材料,请你根据材料分别提炼出对应的交友原则。材料一:

交一个读书破万卷的邪士,不如交一个不识一字的端人(品德高尚的人)。

(选自《格言联璧》)

材料二:

管宁、华歆共园中锄菜,见地有片金,管挥锄与瓦石不异,华捉而掷去之。又尝同席读书,有乘轩冕过门者,宁读如故,歆废书出看。宁割席分坐,曰:“子非吾友也!”

(选自《世说新语·德行》)

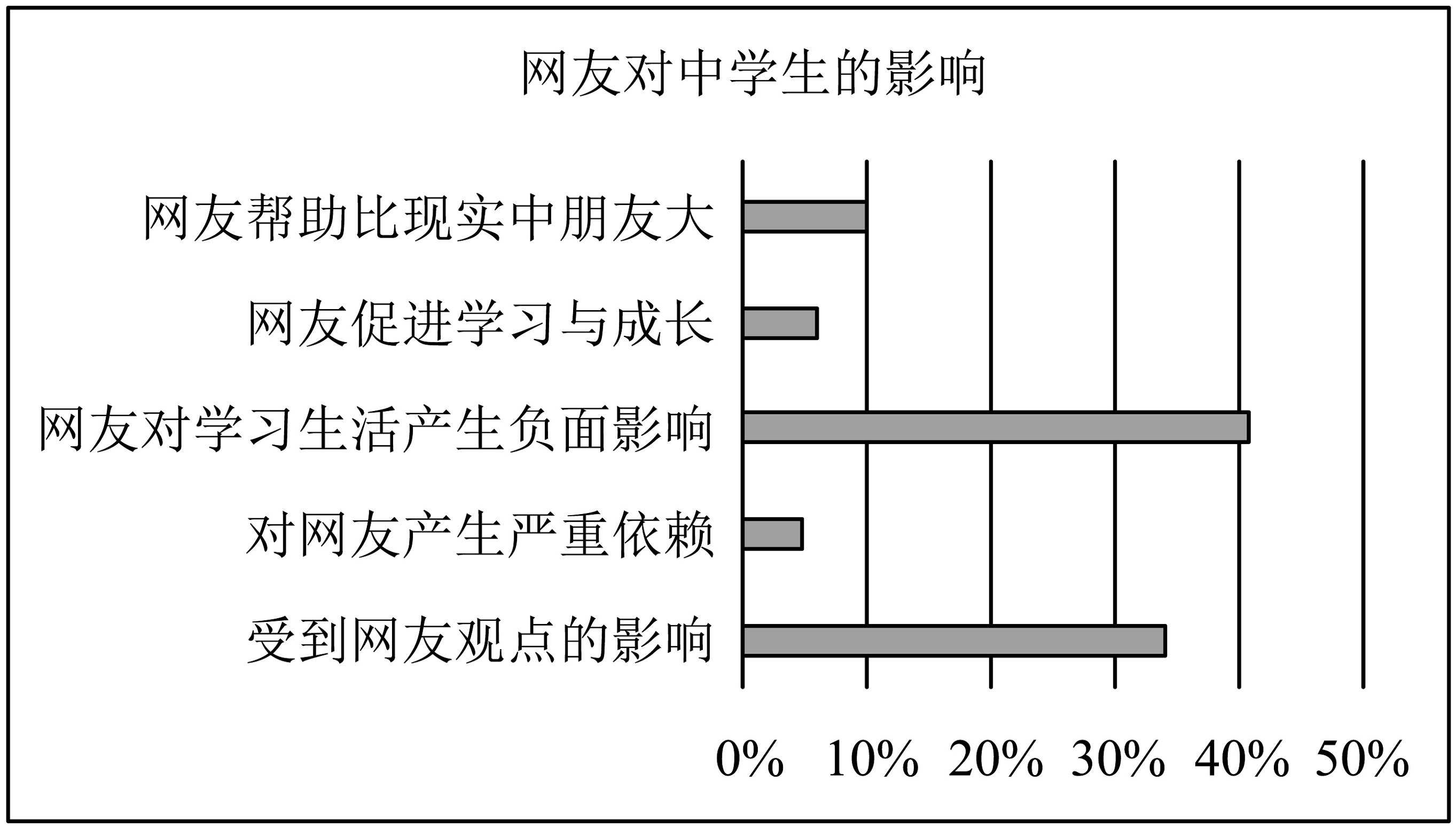

(2)、在“谈论怎么交友”这一环节中,大家对“网络交友的利弊”展开了激烈的辩论。请结合下图表谈谈你的看法。

选自(《国内中学生网络交友调查报告》)

-

7、阅读综合实践:从下面备选词语中选用两个或者以上的词语,至少运用一种修辞手法,写一段描写春天景象的话。要求100字以内。

张望 点缀 不知不觉 莺歌燕舞 万紫千红 眼花缭乱 心旷神怡

-

8、下面一段文字中,没有语病的一项是( )

①“诗情画意”经典诗配画创作大赛自9月启动以来便备受关注,吸引了众多参赛者的目光。②据统计,诗配画大赛共收到在校学生及社会人士创作的作品近8000幅左右。③其中400多幅作品参与线上投票,评选出“最具网络人气”作品奖。④通过经典诗配画活动,让参赛人员的艺术才华得到充分的展示。

A、① B、② C、③ D、④ -

9、下列词语中,书写全部正确的一项是( )A、云霄 朗润 教悔 花枝招展 B、镌刻 宿儒 祷告 人迹罕至 C、嘹亮 分岐 搁置 喜出忘外 D、留转 荫蔽 信服 走头无路

-

10、下列词语中,加点字的读音全部正确的一项是( )A、酝酿(liàng) 应和(hè) 贮蓄(zhù) 繁花嫩叶(nèn) B、澄清(chéng) 狭窄(zhái) 棱镜(líng) 咄咄逼人(duō) C、匿笑(nì) 徘徊(huái) 粗犷(kuǎng) 心旷神怡(kuàng) D、攲斜(qī) 菡萏(hàn) 草垛(duò) 呼朋引伴(yǐn)

-

11、作文

鲁迅先生收藏了藤野先生的讲义,讲义上留存了许多感动回忆:居里夫人和丈夫静静地望向镭,这小小的蓝色荧光留存了他们的许多美丽回忆;苏轼记录了那晚月光下的“藻荇交横”,如梦似幻的竹柏倒影也留存了他滋味复杂的回忆……你的生命中是否也有留存下了满载回忆的东西呢?

请以“那__________,满是回忆”为题,作文。

要求:(1)补充完题目后写作;(2)除诗歌外,文体不限;(3)不少于600字;(4)文中不得出现真实的人名、校名、班级名。

-

12、阅读《红星照耀中国》,答下面问题。(1)、假如《红星照耀中国》中的人物组织运动会,觉得下列运动项目分别适合谁,从下面的备选人物中选择恰当的选项填写在表格内。

备选人物:A毛泽东 B朱德 C彭德怀 D贺龙

项目

名著摘录

人物

除了马,他什么都不放在心上。他真喜欢马。有一次,他得到一匹非常心爱、非常美丽的马。那匹马给敌人抢去,他追击敌人,终于把那匹马夺回!

①

已经下霜了的日子,我们还在露天中睡觉,甚而至于十一月里,我们还在冷水里游泳。一切这些都是在“身体锻炼”这一名词之下进行的。或许这件事对于锻炼我的体格,帮助不少。

②

有一天在红军第二师演习的时候,我和他在一块。我们必须要爬一座很高峻的山。“跑上山顶去!”他突然这样对我和他的气喘着的总部人员喊着。他像一个兔子一样地跳着跑开了,到山顶的时候他远超过了我们一行人。

③

他喜欢在军营里散步,跟士兵们坐在一起,说故事,同他们玩耍。乒乓球打得很好,篮球也不错。

④

(2)、结合著作内容,写出书中你最敬佩(喜欢)的一个人,并简要说说理由。 -

13、根据提示,默写出古诗词名句。

①东皋薄暮望,。(王绩《野望》)

② , 芳草萋萋鹦鹉洲。(崔颢《黄鹤楼》)

③馨香盈怀袖,。(《庭中有奇树》)

④ , 志在千里。(曹操《龟虽寿》)

⑤王维《使至塞上》一诗中即景设喻,以物自比,表达了诗人惆怅、抑郁的心情的是: , 。(王维《使至塞上》)

-

14、峡江寺飞泉亭记(节选)

[清]袁枚

惟粤东峡山,高不过里许 , 而蹬级纡曲,古松张覆,骄阳不炙。过石桥,有三奇树鼎足立,忽至半空,凝结为一。凡树皆根合而枝分,此独根分而枝合,奇已。

登山大半,飞瀑雷震,从空而下,瀑旁有室,即飞泉亭也。纵横丈余,八窗明净;闭窗瀑闻,开窗瀑至。人可坐可卧,可箕踞,可偃仰,可放笔砚,可瀹茗置饮,以人之逸,待水之劳,取九天银河,置几席间作玩。当时建此亭者,其仙乎!

僧澄波①善弈,余命霞裳与之对枰。于是水声、棋声、松声、鸟声,参错并奏。顷之又有曳杖声从云中来者则老僧怀远抱诗集尺许来索余序。于是吟咏之声,又复大作。天籁人籁,合同而化。不图观瀑之娱,一至于斯!亭之功大矣!

【注】①澄波、怀远:均为僧人法号。

(1)、下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )A、顷之/又有曳杖声从云中/来者则老僧怀远/抱诗集尺许/来索余序 B、顷之/又有曳杖声从云中来者/则老僧/怀远抱诗集尺/许来索余序 C、顷之/又有曳杖声从云中来者/则老僧怀远/抱诗集尺许/来索余序 D、顷之/又有曳杖声从云中/来者则老僧/怀远抱诗集尺/许来索余序(2)、下面对句中加点词的语境意义理解与推断,不正确的一项是( )A、回顾课文“自富阳至桐庐一百许里”,以推知“高不过里许”中“许”的意义为“表示约数”。 B、联系古汉语词类的活用,推知“飞瀑雷震”中“雷”的意义为“像雷一样”。 C、联系成语“置身事外”,推知“置几席间作玩”中“置”的意义为“放置”。 D、查字典,奏”有“上奏”“演奏”“发生”等义项,参错并奏”中“奏”应选择“发生”。(3)、把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(1)过石桥,有三奇树鼎足立,忽至半空,凝结为一。

(2)不图观瀑之娱,一至于斯,亭之功大矣!

-

15、阅读下面的文字,完成下面小题。

信息和情感不可混淆

徐默凡

①人类的语言具有两大功能,可以用一个词语来概括——表情达意:“表情”就是表达情感,“达意”就是传递信息。但在语言使用的过程中,我们往往会重视信息交流,而忽略了情感沟通,这和语言中情感表达的特殊性是有很大关系的。

②情感表达最直接的手段就是情感形容词和心理动词,前者如高兴、悲伤、哀愁,后者如羡慕、嫉妒、怨恨。这些表达虽直接明确,但其实主要用于事后对感情的外在描述,并不经常用于感情的直接抒发——很少见到有人把这些词语挂在嘴边来表达自己的即时感情。

③中国人受传统文化习惯影响,表达情感更加隐晦,直抒胸臆的手段比较少见,往往把情感混杂在概念信息中来“曲径通幽”。比如在概念意义之外加入褒义或者贬义的情感色彩,同样是“协同合作”的意思,好人就是“团结”,坏人则是“勾结”。称呼别人时,尊敬的用法是“一位”和“您”,不尊敬则是“一个”和“你”。还有些词语字面上不是情感词,却纯粹用于情绪表达。比如詈骂语“垃圾”“人渣”,骂人者和被骂者都不会认为人会变成“垃圾”或者“渣滓”,只是表达极端的蔑视情绪而已。而祝福语、祝贺语等礼貌表达则情感功能大于概念功能,“天天快乐”“永远幸福”在事实层面都是不太可能成立的,只是表达了一些美好的情感。

④信息传递和情感表达的纠缠,就容易产生一个语言使用的误区:混淆信息和情感,把情绪当作信息来进行交流,甚至用情感宣泄来代替理性思考。在公共社交网络上,很多骂战就是因为这种混淆而引发的。比如这样一则评论:“现在还有人有这种脱离时代的想法,是没脑子还是脑子里进了水?”前半句是一个信息描述,后半句的“没脑子还是脑子里进了水”却超出了信息推断的限度,带上了侮辱性的情感表达。由此带来的后续回应就不会是理性的讨论,可能也是谩骂式的,如“你才是脱离时代的脑残”,如此,交流双方就会陷入一场毫无价值的情绪对抗中。

⑤除了上述明显的混滑,还有一些隐蔽的情况。有些语言用法混合了信息传递和情绪表达,即使信息传递没有问题,因为情感表达不当也容易引发争论。突出的如语气语调,在书面交流中表现为标点符号。最常见的就是叹号,一个陈述性的事实加上了叹号,就附加了强烈的情绪。再如表现反问语气的问号,反问句在语义上等于否定性的陈述句,但反问不仅是命题上的否定,还带上了质疑、批驳、讽刺等情感。因此,叹号和反问句都不可滥用,否则情感就会凌驾于事实之上,语气就会变得咄咄逼人,甚至触目惊心。比如:“情况就是这样了!特向大家报告!如有建议,请务必今晚反馈!”明明是请求建议,用了太多叹号,居然带上胁迫的口吻,令人相当不快。网络交流中,经常见到滥用感叹号和反问句的情形,这也是造成情绪对抗的重要原因。

⑥让信息的归信息,情感的归情感,人际交流会更有效。

(有删改)

(1)、下列对文章观点的相关理解,不正确的一项是( )A、语言表达需要区分“表情”和“达意”两种不同功能。 B、使用语言,既要重视信息交流,更要重视情感的沟通。 C、信息传递和情感表达二者不能混淆,也不能相互替代。 D、信息传递应该处理好情感因素,避免不当的情绪表达。(2)、下列对文章论证的分析,不正确的一项是( )A、文章从语言的功能角度入手,逐层深入展开论证,结尾自然得出结论,结构严谨。 B、文章第三段论证中国人运用语言表达情感的特点,从三个方面,具体进行了论证。 C、第四段举一则网络评论的例子,论证了侮辱性的表达不会带来理性讨论这一观点。 D、文章中“除了”“还有一些”等等词语的使用,表述严谨,增添了论证的严密性。(3)、下列对文章内容的理解和分析,不正确的一项是( )A、汉语中只有少部分词语是直接用于抒发感情的,其余大部分词语都是暗含感情。 B、汉语词语对情感的表达是多样的,有的包含褒贬,有的情感功能大于概念功能。 C、有效的人际交流需处理好信息传递与情感表达的关系,而这需要恰当选择语言。 D、标点符号在语言表达中具有特殊的情感功能,用好了增色,用不好会适得其反。 -

16、阅读下面文章,完成下面小题。

门楣上家国,梁柱间文脉

李韵

①提到匾额许多人可能不是很熟悉。但如果说到普通人家里挂的“天道酬勤”,街上店家的“同仁堂”,再到皇宫大院的“颐和园”,就会感到匾额并不陌生。

②匾额兴起于先秦,历经两千余年沉淀,成为我国传统文化中一个自成体系的分支。匾额是我国传统建筑的重要组成部分,相当于建筑的眼睛 , 匾额简单来说,悬挂于门屏上,反映建筑物名称和性质,表达人们义理、情感之类的文学艺术形式即为匾额。匾额有作为堂号、表彰、祝福、商号、室内装饰等用途。

③匾额在古代可谓“门楣上家国,梁柱间文脉”。匾额在历史上还承担着一种特别重要的作用——民间旌表①制度。与西方惯用的勋章、证书不同,匾额不是个人的,不具有私密性,它是镶在村头、钉在牌坊上的,可以让一个族群、一个地方都感受荣耀。

④《汉书》记载民间有一些乐善好施、急公好义的人士,政府会给他们发匾作为精神奖励。这是古代一种激励机制,也是一种表彰制度。所以匾额在很多时候不是一个简单的字号,它是要把围绕修身、齐家、治国、平天下的很多担当的要义传给子孙。勋章、证书具有私密性,也可能很快被人们遗忘,后代子孙无法从中获得鼓励、激励,但匾额却发挥了这种作用。

⑤古代有许多匾额是由书法家题写的,这样的匾额不仅有文化意义,还有艺术价值。匾文大多凝聚中华人文要义,浓缩圣贤学养精髓,承载书写者的信仰、担当,体现浓浓的家国情怀,是中国故事与哲理知识的宝库。

⑥现代社会已很难恢复当年“无处不匾、无室不匾”的盛景。除了旅游景区、仿古建筑等一些特殊场所、建筑对匾额有需求外,普通人家几乎不再悬挂匾额。匾额生存发展的生态已经改变,其传承也必然面临困境,直接受到打击的,莫过于匾额的生产了。

⑦这是一个严酷的现实。行业凋敝,以制造匾额为生的匠人师傅也随之越来越少。但在古建筑的修缮、复建中还是需要匾额的,仿古的建筑、旅游区也需要匾额,由此形成了一个稳定的匾额市场。机器制匾、3D打印都对匾额技艺的生存造成了冲击,但真正懂匾额的人,还是喜欢手工匾额。

⑧或许家家门口堂前悬挂匾额只能成为一种回忆,但作为中华传统文化的组成部分,匾额文化的传承不容置疑。除了继承手艺的制匾师傅,匾额成为一门学问走进高校,也是一条传承的途径。匾额学可以把匾额的文化、文饰等一一提取出来进行系统研究,避免匾额在流传中出现文化特色的流失。成立了匾额学,匾额可以走进高校,让它作为一门学问,得到更大、更有效的普及。

(选自《光明日报》,有删改)

[注]①旌表:封建统治者用立牌坊或挂匾额等表扬遵守封建礼教的人。

(1)、下列关于“匾额”作用的说法,不正确的一项是( )A、匾额悬挂于门屏上,反映建筑物名称和性质,是文学艺术形式。 B、匾额具有作为堂号、表彰、祝福、商号、室内装饰等用途。 C、匾额在历史上还承担一种特别重要的作用——民间旌表制度。 D、由书法家所题写的匾额不仅具有文化意义,还具有艺术价值。(2)、根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )A、匾额的历史悠久,它兴起于先秦,是我国传统文化中一个自成体系的分支。 B、政府会给民间部分乐善好施、急公好义的人士发匾,对他们进行精神奖励。 C、擅长手工制匾技艺的匠人师傅们越来越少,这造成了匾额行业凋敝的现状。 D、成立匾额学,匾额可以走进高校,这也是中华传统文化有效传承的途径之一。(3)、下列对文章的分析,不正确的一项是( )A、文章开头从日常生活和熟悉的事物引出说明对象——匾额,通俗易懂,更易理解接受。 B、第②段画线句用打比方的说明方法,把匾额比作“建筑的眼睛”,生动形象地说明其重要性。 C、第③段将我国古代匾额与西方的勋章、证书作比较,具体准确地说明了匾额无私密性。 D、第⑥段中加点词“几乎”,说明普通人家不是都不再悬挂匾额,体现说明语言的准确性。 -

17、八年级(1)班准备开展“人无信不立”主题实践活动,班长准备将下面图片作为宣传画,请你说明选用这张图片作宣传画的理由。要求:①介绍画面内容和主题;②80字左右。

-

18、下面语段中没有语病的一句是( )

①“共饮一江水——三星堆·长江流域青铜文明特展”于4月20日在安徽博物馆正式对外开放。②据了解,本次展品大多以青铜器为主,还包括金器、象牙器等多种文物。③长江流域的青铜文明与黄河流域的青铜文明交相辉映、相互影响,共同建构了中国青铜时代绚丽辉煌。④这一件件精美的青铜器,不仅丰富了我们的精神世界,还增进了我们对青铜文明的了解。

A、① B、② C、③ D、④ -

19、下面一段文字中,加点成语使用正确的一项是( )

10月24日,学校第19届体育节盛大开幕,开幕式节目呈现出活力迸发、激昂热烈的青春姿态,现场时时传来振聋发聩的掌声、欢呼声,其中英姿飒爽的武术代表队更是鹤立鸡群 , 创意十足;学校女教师组织的汉服表演令观众眼花缭乱 , 体现出汉风雅韵,现场师生沉浸在优雅的表演中,很久才如梦初醒。

A、振聋发聩 B、鹤立鸡群 C、眼花缭乱 D、如梦初醒 -

20、下列词语中,加点字的读音全部正确的一项是( )A、要塞(sài) 屏息(bǐng) 匿名(lì) 正襟危坐(jīn) B、遗嘱(zhǔ) 镌刻(juān) 吹嘘(xū) 锐不可当(dǎng) C、翘首(qiáo) 教诲(huì) 锃亮(zèng) 藏污纳垢(gòu) D、悄然(qiāo) 畸形(jī) 娴熟(xián) 深恶痛疾(wù)