相关试卷

- 陕西省榆林市第二中学2017-2018学年高一上学期历史期中考试试卷

- 陕西省黄陵中学2017-2018学年高一(重点班)上学期历史期中考试试卷

- 陕西省黄陵中学2017-2018学年高一(普通班)上学期历史期中考试试卷

- 黑龙江哈尔滨市第三十二中学2017-2018学年高一上学期历史期中考试试卷

- 广东省深圳市翰林学校2017年秋季高一上学期历史期中试卷

- 广东省汕头市潮师高级中学2017-2018学年高一上学期历史期中考试试卷

- 吉林省九台市第四中学2017-2018学年高二上学期历史第一次月考试卷

- 青岛市2017届高三上学期历史期初调研试卷

- 山东省滨州市2018届高三上学期历史开学考试试卷

- 河北省武邑中学2017-2018学年高一上学期历史入学考试试卷

-

1、17世纪90年代,英国议会根据《财政筹款特别法案》,批准成立英格兰银行。英王威廉三世与玛丽二世成为其股东。该行宗旨“促进广大公众的利益”,规定军费批文除需要议会通过,还需要国王印章。据此判断,此时英国( )A、议会与英王矛盾尖锐 B、英王仍有较大的权力 C、议会需要对英王负责 D、政体需要大变革

-

2、在伏尔泰看来,理性是自然赋予人的,人的理性是同一的。人的理性能发现物质自然秩序,也可以发现社会的自然秩序……理性也是有差异的,差异的形成有地理环境等客观条件,还有政治和宗教因素,已形成的一些风俗习惯应该使其符合人的理性,由不符合到符合便是历史的进步。这种进步需要理性来推动,用理性来改造现实。从伏尔泰的思想可知,启蒙运动的精神内核是( )A、实验主义 B、理性主义 C、自由主义 D、自然主义

-

3、彼特拉克大声疾呼:“我不想变成上帝,或者居住在永恒中,或者把天地抱在怀抱里。属于人的那种光荣对我就够了。这是我所祈求的一切。我自己是凡人,我只要求凡人的幸福。”这句话表达了人文主义者( )A、更关注人本身和现世世界 B、讽刺了教会的封建与腐朽 C、重视事实的理性思维方式 D、认为人应独立思考与判断

-

4、15—16世纪西欧国家中,率先突破印度洋传统贸易网络、获得可观利润的是( )A、西班牙 B、葡萄牙 C、法国 D、荷兰

-

5、6—7世纪,日本出现严重社会危机。646年,孝德天皇颁布改新诏书,开始改革,因其年号是“大化”,史称“大化改新”。经过约半个世纪的改革,日本( )A、建立中央集权国家 B、进入幕府政治时期 C、开始对外侵略扩张 D、接受中国政权管辖

-

6、伊斯坦布尔地处东南欧与亚洲以及地中海与黑海之间,系东西方之间过境贸易的交汇点。奥斯曼帝国占领该地后,基本控制了几条主要商路,对过往商品征收高达35%的关税。奥斯曼帝国的重税政策导致了( )A、西方人急于开辟通往东方新航路 B、进一步促进了东西方之间的贸易 C、奥斯曼人对伊斯坦布尔进行劫掠 D、工商业者和农民承担了苛捐杂税

-

7、《一千零一夜》又名《天方夜谭》,是阿拉伯最有代表性和影响最大的文学作品,以王后给国王讲故事为线索,把几百个故事串联起来。这些故事分别来自印度、埃及、波斯和两河流域等地,这说明阿拉伯文化( )A、排斥和反对一切外来文化 B、继承和发展古代世界文化 C、保护和发扬本国传统文化 D、否定和拒绝所有本土文化

-

8、12世纪初,法国琅城为摆脱主教高德理的统治,市民凑了一大笔赎金买回城市自治权。高德理将赎金挥霍完后又来勒索,琅城市民发动武装起义杀死高德理,成立公社以自治。国王路易六世和北部封建领主进占琅城,取消公社。市民坚持斗争,迫使路易六世不得不向琅城颁发特许状,同意琅城建立公社实行自治。琅城赢得自治权的方式不包括( )A、与封建主谈判 B、金钱赎买 C、武装暴动 D、建立公社

-

9、在人类文明发展过程中,不同地区之间始终存在着一定程度的联系和影响。下列说法正确的是( )

①希腊最初的雕塑艺术借鉴了埃及②冶铁技术从埃及扩散到西亚等地

③字母文字起源于西亚地区腓尼基④西亚神话成为希腊神话重要内容

A、①②③④ B、②③④ C、①②③ D、①③④ -

10、下图所示是古代世界某帝国建立和扩张的形势图,这一帝国是( )

A、波斯帝国 B、亚历山大帝国 C、罗马帝国 D、阿拉伯帝国

A、波斯帝国 B、亚历山大帝国 C、罗马帝国 D、阿拉伯帝国 -

11、古希腊某学者把旅行中的所闻所见,以及第一波斯帝国的历史记录下来,著成《历史》一书,成为西方文学史上第一部完整流传下来的散文作品,其本人也因此被尊称为“史学之父”。据此判断,该学者是( )A、亚里士多德 B、苏格拉底 C、修昔底德 D、希罗多德

-

12、如图是公元前1650年左右的埃及数学著作,是世界上最古老的数学著作之一,结合所学判断其书写材料最有可能是( )

A、莎草纸 B、竹木缣帛 C、潮湿泥板 D、牛羊皮

A、莎草纸 B、竹木缣帛 C、潮湿泥板 D、牛羊皮 -

13、20世纪,德国哲学家雅斯贝尔斯把公元前8—前3世纪称作“轴心时代”。他认为,在这一时期,中国、印度和希腊都产生了著名的哲人和思想家,他们对如何治理国家、人与人的关系、人类与自然界的关系等重大问题提出了许多重要见解。这说明,世界古代早期文明具有( )A、继承性 B、相似性 C、互补性 D、扩展性

-

14、阅读材料,完成下列要求。

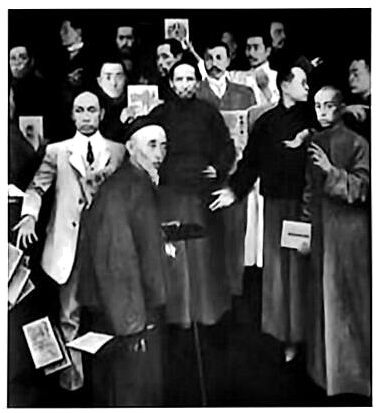

材料一 如图《兼容并包》这幅油画又名《宽容》,也作《北大钟声》,是一幅描绘五四时期代表性知识分子的群像作品。反映的是著名教育家蔡元培1917年就任北京大学校长后,聘请倡导新文化运动的人物和主张旧学的人物同时讲学。画面上共画有16个人,画面的中心是蔡元培,其左前方的辜鸿铭和右后方的李大钊分别是主张旧学和倡导新文化运动的代表人物,放在蔡元培的左右、画面的中央,突出了“兼容并包”的主题思想。

——中国国家博物馆

材料二 “一个文明的伟大之处在于它能够吸收和融合其他文明的精华,并将其转化为自身的动力。”“罗马的成功在于它能够吸收希腊、伊特鲁里亚和其他地中海文明的文化,并将其整合为一个新的、更具活力的文明体系。”“在现代世界,全球化带来了前所未有的挑战。只有通过兼容并包和创造性应战,人类文明才能避免分裂和冲突,实现可持续发展。”

——摘编自【英】阿诺德·汤因比《历史研究》

(1)、根据材料一,结合所学,归纳《兼容并包》这一油画的史学价值及局限,概述蔡元培的文化贡献。(2)、综合上述材料,结合古今中外相关史实,以“兼容并包”为主题,自拟题目,写一篇历史小论文。(要求:立论正确,史论结合,史实充分,逻辑清晰,表述成文) -

15、阅读材料,完成下列要求。

材料一 非洲移民在大批欧洲人之前即已来到美洲。16—18世纪,陆续倒在冰冷的铁器、毛瑟枪的子弹、威士忌、疾病之下的印第安人,人数可能高达好几百万,滨海地区尤甚。因此仆佣、奴隶短缺,欧洲对美洲的剥削开发速度遂缓慢下来。但是欧洲人又无法或不肯提供足够的自家人弥补短缺,于是白人大征服者、大农场主、大生意巨子,纷纷将目光转向非洲。劳动力短缺的问题,在热带美洲的岛屿与沿岸最为迫切,因为旧世界的刀剑与疾病已将那里的原住民清除得一干二净;而在此大规模种植烟草、稻米、靛蓝染料、咖啡,尤其是蔗糖等物,带来的可能利润同时却也最大。于是那些硬生生被迫与家园分离、远赴美洲为奴的非洲人,约达九成便是在新世界的热带地区劳动。

——摘编自【美】艾尔弗雷德·W.克罗斯比《哥伦布大交换》

材料二 从世界历史的角度来说,美国还是必须被看作,西方文明的一个支流。国会的发展以及民主的普及虽然在美国发生得特别早,但还是符合大西方模式的。美国的工业化直接从欧洲工业化发展而来,并且有同样的活力。……在很大程度上美国文化也被看作是肤浅的。许多艺术家和作家,在欧洲的艺术中心寻求灵感。就是在技术领域,美国从欧洲的借鉴也是广泛的,美国的科学研究只是在19世纪后期才获得了坚实的基础,而这种成就与对德国的科研型大学的模仿有很大的关联。……但许多思想深邃的历史学家主张美国特殊主义,即主张美国是一个独特的文明,而不是广义西方模式中的一个组成部分。

——摘编自【美】皮特·N.斯特恩斯等《全球文明史》

(1)、根据材料一,概括非洲移民来到美洲的背景。结合所学,列举近代医学在有效控制疫病传播方面所取得的成就。(2)、根据材料二,概括美国被看作“西方文明的一个支流”的原因。结合所学,从文化的角度,说明“美国是一个独特的文明”。 -

16、阅读材料,完成下列要求。

材料一 1895年初,从日本不断传来的消息令中国人忐忑不安。……康有为意识到各省举人只有联合起来,发动一次更大规模的集体请愿运动,才能促使清廷当政者觉悟,也才能赶走那班守关的“虎狗”,敲开紫禁城的“帝阁”。5月1日,康有为联络18省举人1300多人聚会松筠庵,拟上一公呈,“盖以非迁都不能拒和,非变法无以立国”。……当晚,主和派就将皇帝已经批准盖印的消息广为传播,使不明真相的人普遍感到大局已定、不可挽救的态势,从而瓦解各省举人联名上书的举动。轰轰烈烈的公车上书终于曲终人散,成为近代中国历史上的一段重要插曲。

——摘编自马勇《中国近代通史:从戊戌维新到义和团(1895—1900)》

材料二 报告指出:“中国应否成立民主的联合政府,已成了中国人民和同盟国民主舆论界十分关心的问题。”“我们共产党人从来不隐瞒自己的政治主张。我们的将来纲领或最高纲领,是要将中国推进到社会主义社会和共产主义社会去的,这是确定的和毫无疑义的。”“但是,一切中国共产党人,一切中国共产主义的同情者,必须为着现阶段的目标而奋斗,为着反对民族压迫和封建压迫,为着使中国人民脱离殖民地、半殖民地、半封建的悲惨命运,和建立一个无产阶级领导下的以农民解放为主要内容的新民主主义性质的,亦即孙中山先生革命三民主义性质的独立、自由、民主、统一和富强的中国而奋斗。

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》

(1)、根据材料一,结合所学,试从背景、目的和作用三方面对“公车上书”予以简要评价。(2)、根据材料二,概括中国共产党对抗战胜利后中国的设想,并结合所学,指出该报告发表的时间及名称,概述该报告发表的意义。 -

17、阅读材料,完成下列要求。

材料一 州、郡、县地方三级制是曹魏、西晋的定制。但是,都督领外兵出镇和都督区的形成,都督例兼府所州牧、刺史而兼管民政;州、郡、县长吏普遍带戎号,由管行政兼领兵,都督地方官化和地方官军事化,两者合流就出现地方四级带军事性的行政机构。这种都督地方官化和地方官军事化的根源,在于东汉中叶以来地方豪强势力的迅速发展,设置都督特别是“宗王出镇”,从总体上看,是为了加强中央集权,控制地方势力的发展,其结果有时适得其反,使地方分裂因素反而得到加强。这段历史证明,只有把统兵权和行政权分离开来,把地方兵力收归朝廷并使其中央军化,由中央控制常备兵以控制地方行政,才能使社会走上政治统治的轨道。

——摘编自黄惠贤《中国政治制度通史》

材料二 750—1250年的这一段时间,被后来的学者公认为“唐宋变革时期”,同时也被认为是中华帝国经济史的一个重要分水岭。在这一时期,长江流域的水稻经济取代了中原,成为了中国经济的重心。人口的南迁带来了农业生产力、技术、工业增长、商业金融以及国际贸易等方面的一系列转变。到1100年时,中华帝国的人口远远超出了汉唐顶峰的水平(大约6000万),达到了1亿新高。中国在唐宋变革期间所打下的新经济基础,贯穿了后来的整个中华帝国时代。

——摘编自万志英《剑桥中国经济史》

(1)、根据材料一,概括指出魏晋南北朝时期地方行政体制的变化及其根源,并结合所学,概述唐朝前期为加强中央集权所采取的有效举措。(2)、根据材料二,结合所学,从材料中划线处任选三个方面,举例说明“唐宋变革时期”是“中华帝国经济史的一个重要分水岭”。 -

18、历史学家在研究中世纪欧洲城市发展时,发现某城市的市政厅档案中记录城市人口在某一年大幅增长,而同一时期该城市的教堂洗礼记录显示人口增长幅度较小。面对这种差异,最合理的处理方式是( )A、以市政厅档案为准,因为其是官方记录 B、以教堂洗礼记录为准,因其更贴近民生 C、查阅其他相关资料,进行综合分析判断 D、依据个人经验,选择更符合逻辑的记录

-

19、1959年,苏联《真理报》报道了列宁格勒一家制鞋厂的情况:“为完成年度计划,工厂将全部资源投入生产男式皮鞋,全年产量达50万双。但因设计单一、市场需求不足,最终积压库存32万双。与此同时,女鞋和童鞋长期短缺,市民排队抢购。国家轻工业委员会仍要求该厂次年‘保持产量增长10%’,并规定每双皮鞋售价为12卢布(成本仅4卢布),理由是‘需为重工业积累资金’。”这一现象主要折射出苏联( )A、轻工业产品严重短缺 B、计划经济体制的弊端 C、国民经济比例的失调 D、民众消费能力的提升

-

20、历史学家托尼·朱特在《战后欧洲史》中指出,战后欧洲形成了两种差异化的历史叙事:西欧通过强调经济复苏和区域合作,将战争责任限定于纳粹分子;苏联主导的东欧国家则将战争经历塑造为反法西斯胜利与社会主义新生的革命叙事。这两种历史叙事( )A、反映和平与发展成为时代主流 B、缘于两极格局下欧洲联合的需要 C、有助于世界文化多样性的发展 D、受两大阵营不同意识形态的影响