-

1、三氯化铁浸出硫化锑()精矿提取锑的工艺流程如下,已知:I.氧化性:;Ⅱ.电解过程中无气体放出。

下列说法不正确的是( )

A、“矿渣”中含有硫单质 B、“浸出”过程中加稀盐酸的目的是防止和水解 C、“试剂X”最好选择CO D、“电解”得到的溶液A可循环利用 -

2、利用燃料电池原理可处理高浓度的氨氮废水,同时电解含有苯酚、乙腈()的水溶液合成扑热息痛(

),装置如图所示,其中a、b的电极材料为石墨。

),装置如图所示,其中a、b的电极材料为石墨。

下列说法正确的是( )

A、溶液中的由甲室向乙室迁移 B、工作一段时间后,甲室溶液pH下降 C、乙室每产生1mol , a电极理论上可产生33.6L(标准状况下) D、丙室中反应的总方程式为:

-

3、锂硒电池是一种能量密度很高的新型可充电电池,其正极材料的晶胞结构如图。已知晶胞参数为a pm,下列说法不正确的是( )

A、Se位于元素周期表中的p区 B、基态最外层电子的电子云轮廓图为哑铃型 C、每个周围距离相等且最近的有4个 D、与之间最近的距离为pm

A、Se位于元素周期表中的p区 B、基态最外层电子的电子云轮廓图为哑铃型 C、每个周围距离相等且最近的有4个 D、与之间最近的距离为pm -

4、根据实验操作及现象,得出结论正确的是( )

选项

实验操作及现象

结论

A

向某溶液中加入稀NaOH溶液,将湿润的红色石蕊试纸放在试管口,试纸不变蓝

该溶液中不含

B

在烧瓶中加入木炭颗粒和浓硝酸,加热,烧瓶中有大量红棕色气体产生

浓硝酸具有强氧化性,能氧化木炭,自身被还原为

C

向圆底烧瓶中加入NaOH和无水乙醇,搅拌,再加入1-溴丁烷,微热。将产生的气体通入酸性溶液,溶液褪色

1-溴丁烷消去反应的产物含有碳碳双键

D

将钠在燃烧匙中点燃,伸入到盛有的集气瓶中,产生大量白烟,瓶内有黑色颗粒生成

钠具有强还原性,瓶内发生了置换反应

A、A B、B C、C D、D -

5、3-O-咖啡酰奎宁酸是金银花抗菌、抗病毒的有效成分之一,其分子结构如图:

下列关于3-O-咖啡酰奎宁酸的说法不正确的是( )

A、该分子中存在大π键 B、1个该分子中含有4个手性碳原子 C、1mol该分子与反应最多消耗6mol D、3-O-咖啡酰奎宁酸易被氧化 -

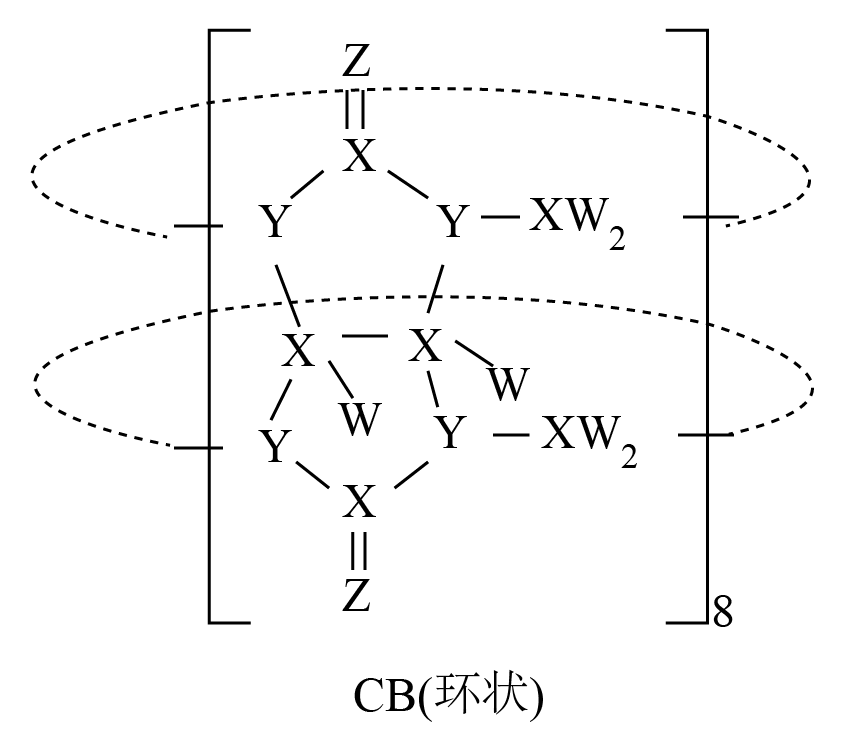

6、某种超分子聚合物网络生物电极的制备原料CB的结构如图所示。W、X、Y、Z是原子序数依次增大的短周期主族元素,X、Y、Z相邻,X原子的价层电子数为内层电子数的2倍。下列说法正确的是( )

A、第一电离能:X<Z<Y B、氢化物的沸点:X<Y C、CB分子中有3种不同环境的W D、CB具有良好的耐酸碱性

A、第一电离能:X<Z<Y B、氢化物的沸点:X<Y C、CB分子中有3种不同环境的W D、CB具有良好的耐酸碱性 -

7、以Fe、CuO、三种物质为原料制取少量粗铜固体,下列玻璃仪器组合能达到目的的是(连接装置及加热仪器省略)( )

A、①②③ B、①②⑦ C、⑤⑦⑧ D、④⑥⑦

A、①②③ B、①②⑦ C、⑤⑦⑧ D、④⑥⑦ -

8、下列离子方程式,能正确解释沉淀产生原因的是( )A、向溶液中加入氨水,产生红褐色沉淀: B、向甲醛中加入足量新制悬浊液,加热,产生砖红色沉淀: C、向饱和溶液中通入 , 产生白色沉淀: D、向溶液中通入 , 产生白色沉淀:

-

9、为处理制硝酸过程中产生的尾气 , 可用具有碱性的溶液进行吸收,反应方程式为;。设为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是( )A、常温下,22.4L 气体所含分子数为 B、1 溶液中,的数目小于 C、溶液中含有1mol , 则的数目大于2 D、每生成22g 反应转移的电子数为

-

10、下列化学用语表达正确的是( )A、的电子式:

B、中子数为10的氧原子

C、丙烯的分子式

D、基态N的价层电子轨道表

B、中子数为10的氧原子

C、丙烯的分子式

D、基态N的价层电子轨道表

-

11、2023年化学诺贝尔奖授予了三位研究量子点的科学家。量子点是一种纳米级的半导体材料,其尺寸通常在1-20nm之间,常见的量子点有CdS、ZnS等,在医疗,科技等多个领域有广泛的应用。下列叙述错误的是( )A、CdS、ZnS量子点属于金属材料 B、量子点可用于制作太阳能电池 C、量子点与水形成的分散系能产生丁达尔效应 D、X射线衍射实验可测定量子点晶体结构

-

12、我国力争2030年前实现碳达峰,的捕集、利用已成为科学家研究的热点。在固体催化剂表面加氢合成甲烷过程中发生如下反应:

主反应Ⅰ:

副反应Ⅱ:

(1)、的 , 从化学平衡移动的角度分析,为了提高甲烷的产率,反应适宜在条件下进行。A.低温、低压 B.低温、高压 C.高温、高压 D.高温、低压

(2)、若在恒容绝热的容器中只发生副反应Ⅱ,下列能说明该反应一定达到平衡状态的是____。A、容器内气体密度不再改变 B、容器内的压强不再改变 C、容器内 D、单位时间内,断开H-H键的数目和断开H-O键的数目之比为1∶2(3)、在一定条件下,在某催化剂作用下,向恒容密闭容器中充入一定量的和 , 若只发生主反应Ⅰ,测得在相同时间内,不同温度下的转化率如图所示,已知时已达平衡状态。

①a点(填“>”、“<”或“=”);

②c点的转化率比b点低的原因是;

③温度为时,将等物质的量的和充入体积为1L的密闭容器中,若只发生主反应Ⅰ,该反应的平衡常数K=2.实验测得:、 , 、为速率常数。温度为 , 达平衡时: , 则(填“>”、“<”或“=”)。

(4)、500℃时,向IL恒容密闭容器中充入和 , 初始压强为p,20min时主、副反应都达到平衡状态,测得 , 体系压强为 , 则0~20min内;500℃,副反应Ⅱ的压强平衡常数Kp=(用平衡分压代替平衡浓度来计算,分压=总压×物质的量分数,计算结果保留2位有效数字)。 -

13、和ZnO都是常用的化学添加剂,一种以含锌废液(主要含有、、、、、、、)为原料,制备和ZnO的工艺流程如下:

已知:常温下,、 , 、开始沉淀至完全沉淀时的pH分别为2.7~3.7、4.2~5.1、5.4~6.7、6.2~8.0。回答下列问题:

(1)、的价电子排布式为。(2)、加入试剂氧化的目的是(用离子方程式表示)。检验滤液Ⅲ中含量最高的阳离子的实验方法为。(3)、调节pH值时,pH值至少为;物质b为(用化学式表示)。(4)、已知:室温下 , 。滤液Ⅱ中加入的目的是为了除去 , 发生的反应为 , 室温下该反应的平衡常数K=。(5)、“沉锌”在一定条件下进行,生成碱式碳酸锌[]沉淀和一种气体,写出该反应的化学方程式:。 -

14、硫氰化钾主要用于合成树脂、杀虫杀菌剂等,是一种用途广泛的化学药品。实验室模拟工业制备硫氰化钾的实验装置如下图所示:

已知:①不溶于 , 密度比水大且不溶于水;

②三颈烧瓶内盛放:、水和催化剂;

③ , 该反应比较缓慢且在高于170℃易分解。

回答下列问题:

(1)、装置A中发生反应的化学方程式为。(2)、装置B的仪器名称为;装置C的作用是。(3)、装置E可吸收还原性气体,防止污染环境,写出吸收时发生反应的离子方程式。(4)、先通过过滤除去三颈烧瓶中的固体催化剂,再通过减压蒸发浓缩、、、洗涤、干燥,得到硫氰化钾晶体。(5)、测定晶体中KSCN的含量:称取10.0g样品。配成1000mL溶液后量取20.00mL溶液于锥形瓶中,加入适量稀硝酸,再加入几滴溶液作指示剂,用标准溶液滴定,达到滴定终点时平均消耗标准溶液20.00mL。[注:①滴定时发生的反应:(白色);②实验过程中不考虑SCN被硝酸氧化。]①晶体中KSCN的质量分数为(计算结果保留3位有效数字)。

②滴定前滴定管尖嘴部分有气泡,达到终点后气泡消失,则KSCN的质量分数。(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)

-

15、Ⅰ.已知25℃时部分弱电解质的电离平衡常数如下表所示,请回答下列问题:

化学式

电离常数

(1)、25℃时溶液显(填“酸性”、“碱性”或“中性”)。(2)、25℃时物质的量浓度均为0.1mol/L的、NaClO、三种溶液中pH最小的是(填化学式)。(3)、常温下,向HCN溶液中加入等体积、等浓度的NaCN溶液,所得混合溶液中所有离子的浓度由大到小的顺序为。(4)、25℃时,向溶液中加入NaOH固体到pH=7,则。(5)、Ⅱ.某科研单位利用NO-空气质子交换膜燃料电池制备高纯铬和硫酸的简单装置如下图所示:

①Pt(Ⅰ)电极上发生的电极反应式为。

②X膜为离子交换膜(填“阴”或“阳”)。

③理论上,若Pt(Ⅱ)电极上参加反应的NO在标况下的体积为4.48L,则Cr棒增重g。

-

16、25℃时,用溶液滴定溶液,加入NaOH溶液的体积、与pH的变化关系如图所示。下列说法正确的是( )

A、表示加入NaOH溶液的体积与pH的变化关系 B、的第二步电离常数的数量级为 C、M点所处溶液中: D、第二滴定终点可以选择甲基橙做指示剂

A、表示加入NaOH溶液的体积与pH的变化关系 B、的第二步电离常数的数量级为 C、M点所处溶液中: D、第二滴定终点可以选择甲基橙做指示剂 -

17、硅锰电池是一种新型电池,其工作原理如图所示。下列说法错误的是( )

A、电池充电时,电极连接外接电源的正极 B、电池工作时,通过质子交换膜由Si@C电极区移向电极区 C、电池充电时,Si@C电极的电极反应式是 D、放电时,导线上每通过0.2mol电子,正极区溶液的质量增加8.7g

A、电池充电时,电极连接外接电源的正极 B、电池工作时,通过质子交换膜由Si@C电极区移向电极区 C、电池充电时,Si@C电极的电极反应式是 D、放电时,导线上每通过0.2mol电子,正极区溶液的质量增加8.7g -

18、M、L、P、Q为四种短周期主族元素,原子序数依次增大。M与L相邻,M基态原子核外有2个未成对电子,P是元素周期表中电负性最大的元素,Q原子在同周期中原子半径最大。下列说法正确的是( )A、M、L、P的第一电离能: B、L、Q的简单离子的半径: C、最高价氧化物对应的水化物的酸性:L<M D、的空间结构为平面三角形

-

19、下列项目涉及反应的离子方程式错误的是( )A、工程师用腐蚀铜电路板: B、消防员使用泡沫灭火器灭火: C、船舶工程师在船体上镶嵌锌块,防止反应: D、药剂师用作抗胃酸药:

-

20、下列实验操作正确且能够达到实验目的的是( )

选项

实验操作

实验目的

A

向某无色溶液中加入铜片和稀硫酸,观察试管口是否有红棕色气体出现

检验该无色溶液中是否存在

B

将酒精与碘水在分液漏斗中充分振荡混匀、静置

萃取单质

C

将澄清石灰水滴入可能混有的溶液中,观察是否产生白色沉淀

检验是否存在

D

将固体溶于适量浓盐酸,再用蒸馏水稀释,最后在试剂瓶中加入少量的铁粉

配制溶液

A、A B、B C、C D、D