相关试卷

- 广东省遂溪一中2018届高三上册历史第五次月考试卷(必修三册 选修一)

- 江苏省东台市创新学校2018届高三上学期历史9月月考试卷

- 江苏省如皋市2018届高三上学期历史开学考试试卷

- 浙江省诸暨市2016-2017学年高一上学期期末考试历史试题

- 浙江省宁波市九校2016-2017学年高一下学期期末联考历史试卷

- 浙江省杭州市2016-2017学年高一下学期期末考试历史试题

- 四川省遂宁市高中2016-2017学年高二下学期期末教学水平监测历史试题

- 2017届河北省张家口市高三4月统一模拟考试文综历史试卷

- 2017届河北省武邑中学高三下学期第三次质检考试文科综合历史试卷

- 2017届四川省成都市九校高三下学期期中联考文科综合-历史试卷

-

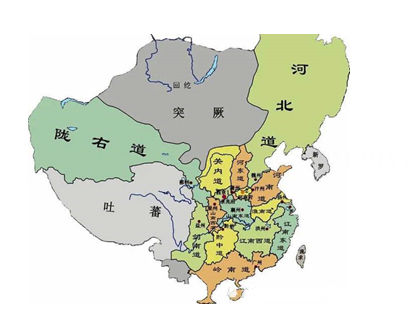

1、中国古代某时期政策开明,经济繁荣,各民族交往频繁。都城中出现“五陵年少金市(西市)东,银鞍白马度春风。落花踏尽游何处,笑入胡姬酒肆中”的景象。下列都城位置示意图与该景象对应正确的是A、

B、

B、 C、

C、 D、

D、

-

2、汉代户籍编造的第一个程序是“自占”,即百姓向官府申报住址、丁口年龄、田地四至、产权,租税等情况。“自占”之后,官府还要“案比”,就是核实百姓户口及财产状况,如果发现问题,相关人员要受到严厉处罚。下列对这种做法目的的解释,最为恰当的是( )A、强化思想控制 B、促进商品交换 C、保障国家收入 D、维护地方治安

-

3、春秋战国时期,“天下共苦战斗不休”。秦国远交近攻,各个击破,相继灭掉六国,进而开创了“海内为郡县”“天下之事无小大皆决于上”的局面,这表明( )A、分封制度的终结 B、中华文明起源到早期国家形成的重大转变 C、宗法制度的湮灭 D、大一统中央集权国家治理的基本模式形成

-

4、阅读材料,完成下列要求。

材料一

中国一个海洋大国,但在古代未形成清晰完整的海权意识。清朝前期,被誉为“认识海疆形势第一人”的将军施琅认为,“天下东南之形势,在海而不在陆。陆地之为患也有形,易于消弭;海外之藏奸也莫测,当思杜渐”。康熙帝囿于满汉大防,未有效关注。雍正帝一改明代弃守沿海岛屿政策,建立岛屿与海岸并重的全面防御体制。在此基础上,乾隆帝坚持海防重于通商的指导思想,将与西洋贸易由四口减为一口。鸦片战争后,一有识之志深感海防危机,萌发建立外海水军的近代国防思想。此外,他们还从海洋经济的角度提议海洋开发。

——摘编自王秀英《近代中国海权意识的觉醒》

材料二

西方所谓的“海权”理论源自早期殖民扩张,实质上是海上争霸理论,不适合中国国情。相对于“海权”,海防一词更符合中国“和而不同”传统文化的特点,具有鲜明的中国特色。从明代“防海之制谓之海防”到新时代海防,体现了一脉相承的传统话语体系特质。当然,与传统海防观相比,现代海防的内涵也更丰富,海防职能、范围、难度,与政治、经济、外交、文化等领域的联系更密切。海防力量是捍卫国家主权、维护领土完整、维护海洋权益的重要力量,海防力量在维护国家海防安全时承担着其他军兵种所不能承担的相应任务。

——摘编自高新生《试论新时代海防观及现代海防建设》

(1)、根据材料一并结合所学知识,简析清朝海防观念的发展。(2)、根据材料二并结合所学知识,说明中国现代海防观念形成的因素。 -

5、阅读材料,回答问题。

材料一 自从秦始皇统一了当时的“天下”,中国成为一个长期整合的政治体。从此以往,这一政治体虽有分有合,“中国”的本部总是一个国体,而且文化与经济的共同体也是依附在“中国”这一观念上。中国,作为一个政治单元,能够有长期的凝聚性,固然由于其地理环境自成格局,但也由于国家形态具备一定程度的稳定性。

——许倬云《历史大脉络》

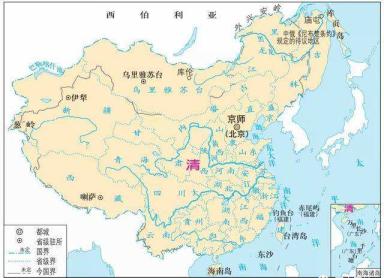

材料二

唐朝形势 清朝形势图

材料三 (唐太宗说)自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。

——《资治通鉴》卷198

(康熙说)朕缵承不基,义安天下,满汉军民,原无异视。

——《清史稿·圣祖本纪三》

(康熙说)朕统御天下,要以中外一体为务。

——《清圣祖仁皇帝圣训》卷8

(1)、秦统一后建立的“政治体”在政治上有何重要特征?根据材料一并结合所学知识,简要分析这一重要特征对中国产生的积极作用。(2)、阅读材料二,与唐朝相比,清朝地方最高行政区划有何变化?这种变化有何作用?(3)、根据材料三,指出两位皇帝在民族观上的相似之处。他们在处理民族关系上有哪些相同措施符合这一民族观念? -

6、广彩瓷器是清代瓷器兴盛的代表。清中期,广州瓷商从景德镇购买烧好了白釉的瓷坯,在广州根据国外客商的需求加以彩绘和二次焙烧。广彩瓷的兴盛反映了清代( )A、西方技术逊色于中国工艺 B、资本主义萌芽正在缓慢发展 C、海外贸易占据着主导地位 D、外贸政策调整改变产业布局

-

7、明清之际,江南地区棉纺织业中从轧棉到织布,一般都以家庭经营为主,但棉布织成之后,农家小户虽可以自己染布,但质量无法保证。踹布是棉布染色之后的最后一道工序,也非普通农家二三劳力可以操作。于是染色便由染坊和踹坊来完成。这一现象反映出( )A、手工业的专业化程度加深 B、传统自然经济在逐渐解体 C、传统经济形态正逐渐转型 D、农村已出现新的经济因素

-

8、表2是《清朝全国耕地面积和人口变化表》(部分),据此变化可推知,这一时期( )

时间

耕地面积(万公顷)

人口(亿)

1661年

549

0.2

1685年

608

1.2

1724年

683

1.5

1812年

791

3.6

表2

A、政府加强了对农民的人身控制 B、人地之间的矛盾逐渐走向缓和 C、农业生产技术发生根本性变革 D、高产粮食作物引进并得到推广 -

9、洪秀全幻想着“番第”(列强)为上帝出力,但“番第”却用大炮回报了他。1860年,英法联军在北方打击清军、压迫清廷;同时在南方协同清军与太平军作战。事实表明( )A、中国已陷入半殖民地半封建社会 B、列强一贯镇压中国民主革命 C、利益是列强制定对华政策的依据 D、传播基督教是列强侵略借口

-

10、清代的苏州紫阳书院,从康熙末创立到嘉庆初近百年间,诸儒讲学的主题经历了由“讲求心性”到“稽古考文”的变迁。这一变化折射出( )A、儒学官方正统地位确立 B、清代民间教育逐渐兴起 C、科举制度开始走向僵化 D、意识形态控制渐趋严密

-

11、明清时期,特别是实行班匠银制度后,投放市场的手工业产品数量迅速增加,但直到鸦片战争前夕,手工业的商品值只占当时国内市场上商品总值的10%以内。(注:班匠银制度是手工业者纳银代役的制度)这反映出当时( )A、民营手工业发展迟缓 B、小农经济逐步解体 C、区域性商业活动减少 D、农民赋役负担加重

-

12、康熙晚期,清廷在西北部和北部逐步推行绿营兵屯田、八旗屯田、流人屯田、民户屯田和维吾尔人屯田,先后在传统牧区兴建了太仆寺牧场、上驷院牧场、八旗牧场、绿营牧场等一系列官牧场。屯牧政策推行( )A、大大缓解内地严重的人口压力 B、一定程度抵御了西方列强扩张 C、支持了清廷的政治和军事活动 D、推动了游牧文明向内地的扩展

-

13、19世纪初,每两白银可兑换铜钱100文;到20年代,每两银子可换铜钱1200文;到道光十九年(1839年),1600文铜钱才能兑换一两白银。对上述变化情况解读正确的是( )A、白银已取代铜钱的流通功能 B、该变化说明商品经济的发展 C、此趋势将大大加重百姓负担 D、五口通商加剧银贵钱贱现象

-

14、奏折在康雍两朝都是皇帝亲笔御批,从不假手于人。到乾隆朝,一些内容并不十分重要的奏折,通常先由乾隆帝进行简单的批示,然后再将其发交军机处,由军机处根据奏折内容草拟具体详细的处理意见。这种变化表明( )A、军机处的职权有所扩大 B、军机处已成为中枢机构 C、奏折制约官僚作用显著 D、君主专制统治达到顶峰

-

15、王夫之谈及史学功能时说:“所贵乎史者,述往以为师者也”;顾炎武也谈到史学研究应“考百王之典”“综当代之务”,是“修己治人之实学”;黄宗羲更是明确地提出了“知古必先通今”的观点。三位思想家的言论所体现的共同治史原则是( )A、以民为本 B、史论结合 C、重视考据 D、经世致用

-

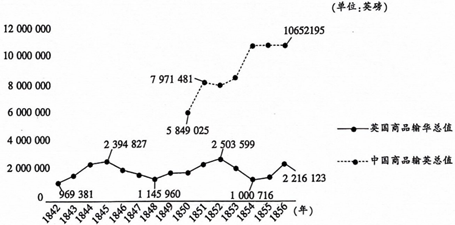

16、下图为1842—1856年中英双边正当贸易总值变化情况图。由此可以得出的正确结论是,当时( )

A、中国保持对英经济竞争优势 B、近代民族工业抵制外来商品 C、英国对华侵略诉求日益增强 D、协定关税未对外贸产生影响

A、中国保持对英经济竞争优势 B、近代民族工业抵制外来商品 C、英国对华侵略诉求日益增强 D、协定关税未对外贸产生影响 -

17、下表是道光二十九年(1849年)、光绪十七年(1891年)国家财政收入主要来源统计。据此可知,此时期的中国( )

岁入项目

道光二十九年(1849)

光绪十七年(1891)

数目

(库平两)

占岁入比重

位次

数目

(库平两)

占岁入比重

位次

地丁税

32813340

76.4%

—

23666911

26.39%

一

盐税

4985871

11.62%

二

7172430

8%

五

常关税

4704814

10.98%

三

2588413

2.58%

十

海关税

18206777

20.30%

二

厘金

16316821

18.20%

三

岁入总数

42504205

89684858

A、农耕文明优势愈加明显 B、区域经济的差异扩大 C、国家转型面临一定困境 D、城市化进程大大加快 -

18、康熙二十四年(1685年)浙江的宁波、定海、温州等地又被允许恢复出洋贸易,并在宁波设立统揽对外贸易事务的浙海关;但此后清政府推行的政策又使浙江对外贸易面临了致命打击;鸦片战争后,随着列强入侵,宁波、杭州各地恢复了海外贸易,但性质发生了根本性变化。对材料解读正确的有( )

①“出洋贸易”的恢复得益于经世致用思想传播 ②“浙海关”与广州十三行均属于官方许可机构

③“清政府推行的政策”是近代中国落后的根源 ④“根本性变化”指被迫卷入资本主义世界市场

A、②④ B、①③④ C、②③④ D、①②④ -

19、1847年12月,香港《中国邮报》社论指出:“为了要给外国制造品找到主顾,那就必须用低廉的售价去克服中国人喜爱土制品的偏好,并且五口通商方法直至现今为止,还是依靠少数经纪人为外国人沟通消费者,或与本地制造家相竞争的唯一中介人。”该社论反映了当时( )A、五口通商改变中国外贸布局 B、英国谋求扩大在华侵略权益 C、英国对华贸易仍居入超地位 D、中国传统经济模式依然牢固

-

20、第二次鸦片战争时期,英国官员赫伯特说:“推翻清朝并非我们的兴趣,当我们向北京进军时,我们真为我们的行为担心,若随之发生的无政府状态,我们的贸易和茶叶都将化为乌有。”这表明英国发动这场战争意在( )A、维持并扩大对华殖民贸易 B、以经济利益诱惑清廷屈服 C、强迫清政府允许公使进京 D、借助太平天国向清廷施压