相关试卷

- 广东省遂溪一中2018届高三上册历史第五次月考试卷(必修三册 选修一)

- 江苏省东台市创新学校2018届高三上学期历史9月月考试卷

- 江苏省如皋市2018届高三上学期历史开学考试试卷

- 浙江省诸暨市2016-2017学年高一上学期期末考试历史试题

- 浙江省宁波市九校2016-2017学年高一下学期期末联考历史试卷

- 浙江省杭州市2016-2017学年高一下学期期末考试历史试题

- 四川省遂宁市高中2016-2017学年高二下学期期末教学水平监测历史试题

- 2017届河北省张家口市高三4月统一模拟考试文综历史试卷

- 2017届河北省武邑中学高三下学期第三次质检考试文科综合历史试卷

- 2017届四川省成都市九校高三下学期期中联考文科综合-历史试卷

-

1、如图体现的是唐代——南宋社会阶层变革。这一变革反映了( )

朝代

唐代

北宋

南宋

精英的身份属性

门阀(出身)

学者一官员(政事)

文人(文化)

社会成分

世家大族

文官家族

地方精英

A、统治阶级的社会基础扩大 B、社会发展对人才的要求 C、社会精英具有入仕的优势 D、市民阶层的发展展壮大 -

2、如图是关于唐宋时期铜钱年铸造额的变化情况(单位:万贯)。据此可推知,宋代( )

A、社会生产力得到恢复和发展 B、铜钱成为主要的流通货币 C、普通百姓生活十分富足安逸 D、铜钱的铸造技术趋向成熟

A、社会生产力得到恢复和发展 B、铜钱成为主要的流通货币 C、普通百姓生活十分富足安逸 D、铜钱的铸造技术趋向成熟 -

3、如图描绘了文人会集时饮茶的盛大场面,如图是街头茶市的真实写照。据此可知,宋代( )

A、山水画的成就最为突出 B、城市经济繁荣 C、文人生活理念逐渐普及 D、饮茶文化繁荣

A、山水画的成就最为突出 B、城市经济繁荣 C、文人生活理念逐渐普及 D、饮茶文化繁荣 -

4、宋朝在地方行政制度上的变化莫过于改道为路,每一路各设四个监司官,称为帅、漕、宪、仓,分别掌管军政、财赋和刺举、邢狱、常平仓和农田水利等诸多事务。诸司互不统属、互异互补、互申互察。这一设置在当时( )A、推动了刺史制度的形成 B、出现了权力失衡的现象 C、不利于统一国家的巩固 D、造成了运行机制的迟缓

-

5、如表表明中国古代赋税的演变趋势是( )

时期

赋税制度

内容

北魏

租调徭役

户调帛二匹,絮二斤,丝一斤,粟二十石

隋至唐中期

租庸调制

凡丁岁役二旬,无事则收其庸

唐中后期

两税法

户无主客,以现居为薄,人无丁中,以贫富为差

A、土地兼并愈发严重 B、人身束缚逐渐减弱 C、农民负担不断减轻 D、政府赋税剥削沉重 -

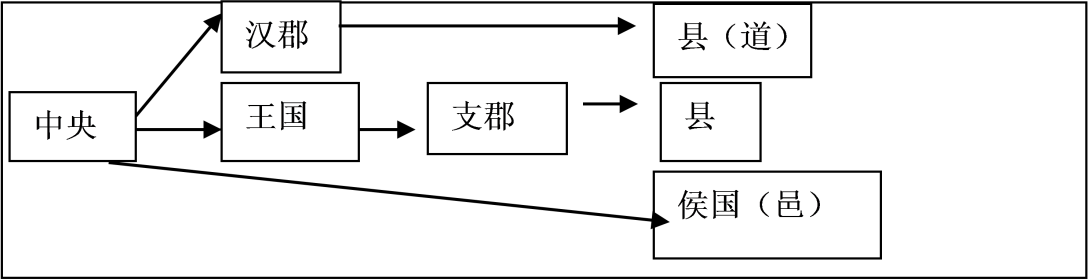

6、如图是西汉初年实行的地方管理制度。这一体制( )

A、吸取前朝教训,否定了秦的郡县制度 B、吸取前朝教训,有利于加强中央集权 C、主观动机与客观效果一致,巩固了刘姓王朝的统治 D、主观动机与客观效果背离,容易造成地方割据势力

A、吸取前朝教训,否定了秦的郡县制度 B、吸取前朝教训,有利于加强中央集权 C、主观动机与客观效果一致,巩固了刘姓王朝的统治 D、主观动机与客观效果背离,容易造成地方割据势力 -

7、阅读材料,完成下列要求。

材料:如图为立于西藏拉萨大昭寺门前的唐蕃会盟碑。

唐蕃会盟碑

唐蕃会盟碑立于西藏拉萨大昭中门前,是唐穆宗时唐朝与吐蕃会盟的遗物。这次会盟史称“长庆会盟”,盟约里写道:“患难相恤,暴掠不作。”

(1)、根据材料并结合所学知识,指出唐蕃会盟的历史意义。(2)、唐蕃会盟碑是研究古代政治、经济、文化的重要史料,结合所学知识,列举两个研究唐蕃会盟碑的历史视角(具体的历史研究领域或课题)(参见下列示例,照抄示例不得分)。

示例:1.唐朝书法演变 2.古代国家民族事务管理机构的变迁 -

8、阅读材料,完成下列要求。

材料:

赤壁之战后,孙权占有江东,又占有荆州一部分,江南广大疆域都在他控制之下,孙权统治江南的五十多年,基本上是江南的开发时期孙吴曾广泛组织开挖疏液江南湖泊和河流,孙权时开凿了从钱塘江到建业的运河,并能灌溉两岸农田,孙吴组织南渡北人和山越、蛮炎人进行大规模的军屯和民屯,垦碎土地,一些边远之地和山地也得到了开发。孙吴时在海盐(今浙江海盐)、沙中(今江苏常热)等地设司盐校尉管理盐的产销。据说当时“铸山为铜,煮海为盐,境内富饶,人不思乱。孙吴统治地区傍海多河,造船业的发展远过魏蜀。孙吴设置典船都尉,专门管理船业市场其船只数量多,船体大,质量高。长江沿岸商船往来不绝,大商人“乘时射利,财丰巨万。商贩浮船长江,贾作上下”。孙吴以交、广二州为基地与古代南海林邑、扶南等数十百国交通。孙权曾派出上百艘大船,满载货物到高句丽等地贸易。

——摘编自杨洪贵《试论孙吴时期江南经济的开发》等

(1)、 根据材料并结合所学知识,概括孙吴时期江南经济开发的表现。(2)、 根据材料并结合所学知识,简析孙吴时期江南经济开发的原因。 -

9、监察制度发于先秦,成于秦汉,是体现古代皇帝制衡官僚和政治权力监督机制的重要形式之一。阅读材料,完成下列要求。

材料一:秦汉时期的监察体系由专门的御史组织、行政系统内部设立的监察组织及其他的专职或兼职的监察官员组成,不同的监察主体所采取的监察方式各不相同。言谏官员通过向皇帝检举或控告官吏违法失职的方式来行使职责。侍御史和丞相司直通过考察各类文书和百官公卵的奏章,从中发现不法行为并及时进行上报。检察官则是对上计簿中所列的项目如户口、垦田等进行审查,从而确定官吏政绩的优劣,提出赏罚意见并报皇帝批准。东汉时的侍御史“凡郊庙之祠及大朝会、大封拜,则二人监成仪,有违失则动奏”。

——摘编自肖赵冰《秦汉时期国家政治权力监督和制约机制的形成与发展》

材料二:元封五年汉武帝正式确立刺史制度时,正式撤销了在各郡设置的监察御史,四年之后又下诏将全国分为十三刺史部,形成了十三刺史“分部行刺”的监察方式。《汉书》记载:御史中丞“外督部刺史,内领侍御史员十五人”,意即刺史是御史府的官员,隶属于中央最高监察机关御史府。颜师古注引《汉官典职仪》云:“刺史班宣,周行郡国,省察治状……断治冤狱,以六条问事,非条所问,即不省。”从文帝“遣丞相史出刺”,到成帝“罢刺史,更置州牧”前,刺史都是六百石的官员,但权限很大,能监察“二千石以下至墨境”的官员。

——摘编自张文渊《西汉刺史制度的形成及其特征》

(1)、 根据材料一,简要列举秦汉时期的监察方式。(2)、 根据材料二并结合所学知识,归纳西汉刺史制度的特点。 -

10、阅读材料,完成下列要求。

材料一:先秦诸子,关于政治社会方面的意见,是各有所本的,而其所本亦分新旧。儒家,是综合自上古至西周的政治经验所发生的思想。法家,是基于春秋战国时期的政治形势所发生的思想先秦诸子所想解决的,都是人事问题,而人事问题,则以改良社会的组织为其基本。粗读诸子之书,似乎所注重的,都是政治问题

——摘编自吕思勉《中国通史》

材料二:汉武帝时代贬斥黄老刑名等百家之言,起用文学儒者至数百人,实现了治国方略的历史性转变。汉武帝大举贤良文学之士,著名儒学大师董仲舒以贤良身份,就汉武帝捉出的命题发表对策,讨论成就治世的策略。齐地儒生公孙弘以精通《春秋》之学升迁为天子信用的重臣,相继任博士、太常、御史大夫、丞相并受封平津侯,于是“天下之士靡然向风矣”。

——摘编自张岂之《中国历史》

(1)、 根据材料一并结合所学知识,指出春秋战国时期儒家和法家为解决“人事问题”提出的主张。(2)、 根据材料并结合所学知识,说明与春秋时期相比,西汉时期儒学地位的变化及其影响。 -

11、日本元正天皇养老二年(718年)制定的《养老令》共十卷三十篇九百三十二条,与唐令作一比较可知是从一千五百多条的贞观令中拣抄出来的。又据《续日本纪》卷二十记载,公元8世纪中叶,天皇下诏“令天下家藏《孝经》一本,精勤诵习,倍加教授”。由此得出( )A、大唐文化的兼收并蓄 B、中华文化是日本社会主流 C、文化交流具有双向性 D、对外交流丰富了日本文化

-

12、唐政府曾广泛吸收社会人士参与历法编制工作,如著名的天文学家僧一行,就曾主持编制过《大衍历》,并且负责制造了不少天文仪器。这体现出( )A、科学技术服务社会生产 B、中国天文技术领先于世界 C、国家力量推动科技发展 D、政府加强了对文化的控制

-

13、如表是唐玄宗、唐德宗年间部分地区民户数量表(单位:户)。由此可知,唐德宗年间( )

道名

唐玄宗年间

唐德宗年间

河东道太原府

128905

124000

河北道赵那

63454

8157

关内道京兆府

66291

24202

河南道河南府

19476

18799

剑南道成都府

16090

14601

江南东道余杭都

86258

51276

A、赋役制度亟须调整 B、安史之乱尚未平定 C、均田制进一步发展 D、按丁征税正当其时 -

14、唐太宗在一次谈话中曾说:“国家本置中书、门下以相检察,中书诏救或有差失,则门下当行驳正。”但在实际情况中,“每议政之际,是非蜂起,上不能决也”。为此,唐太宗( )A、扩大宰相任用范围 B、精简地方机构 C、创建并完善科举制 D、设立了政事堂

-

15、中国历史上的众多制度创新,从本质上来说,都围绕着四大基本制度而展开。这四个基础性制度,如四根“支柱”共同支撑起中央集权的“大厦”,历经上千年的打磨和探索,日渐趋于精致完善,在明清时期达到巅峰。如图空白处是( )A、察举制 B、世官制 C、九品中正制 D、科举制

-

16、如表所示为对隋朝至盛唐社会生活变化的部分描述。据表可知,这一时期( )

服饰文化

为便于妇女骑马,圆领长袍服装设计趋于流行

饮食文化

每年立春时节,朝廷向高级官员发放葡萄酒、胡饼

舞蹈文化

城市中人们对胡旋舞与胡腾舞钟爱有加

A、社会风气开放多元 B、城市生活日益丰富 C、民族差异逐渐消亡 D、中外交往颇为密切 -

17、唐肃宗即位前,盐每斗仅十钱。肃宗即位的第三年(758年)每斗为一百一十钱。盐税原每年仅四十万绍,十五年以后,增加到六百万绍。盐税的增加,使“天下之赋,盐利居半,宫闱服御、军饷、百官俸禄皆仰给焉”。与该变化直接相关的是( )A、安史之乱 B、外戚专权 C、农民起义 D、朋党之争

-

18、据《南宋临安两志》记载:自陈置钱塘郡,隋废郡为杭州,户一万五千三百八十。唐贞观中,户三万五百七十一,开元中,户八万六千二百五十八。隋时苏州人户只有1.8万,唐天宝年间增至7.6万多户,元和年间又发展到10万多户。这主要缘于( )A、政局颇为稳定 B、经济重心南移完成 C、大运河的开通 D、铁犁牛耕开始普及

-

19、十六国前期,北方除了流传的秦汉魏晋传国玺及六玺外,还先后出现了汉国刘渊玺、前凉张寔玺、前燕慕容灰玺、前赵刘曜玺等六种伪造玉玺,玺名多以该玺出现时的关键人物命名。他们伪造玉玺的主要用意是( )A、学习汉晋王朝的制度文明 B、追求民族政权的合法正统 C、为北方统一南方奠定基础 D、践行友好交流的民族政策

-

20、南朝宋、齐时期,寒人充当中书舍人,专掌军国机要,夺取了至关重要的中书省大权,同时地方上也任用寒人为典签,监督军政。这反映了( )A、寒人成为治国核心 B、考试选官制正式确立 C、中央机构权力失衡 D、社会流动性有所增强