相关试卷

- 广东省遂溪一中2018届高三上册历史第五次月考试卷(必修三册 选修一)

- 江苏省东台市创新学校2018届高三上学期历史9月月考试卷

- 江苏省如皋市2018届高三上学期历史开学考试试卷

- 浙江省诸暨市2016-2017学年高一上学期期末考试历史试题

- 浙江省宁波市九校2016-2017学年高一下学期期末联考历史试卷

- 浙江省杭州市2016-2017学年高一下学期期末考试历史试题

- 四川省遂宁市高中2016-2017学年高二下学期期末教学水平监测历史试题

- 2017届河北省张家口市高三4月统一模拟考试文综历史试卷

- 2017届河北省武邑中学高三下学期第三次质检考试文科综合历史试卷

- 2017届四川省成都市九校高三下学期期中联考文科综合-历史试卷

-

1、[历史-选修3:20世纪的战争与和平]

材料 20世纪初期,把战争看作一种政治工具的观点被欧洲各国统治者普遍接受,第一次世界大战爆发前,各国军事领导人对战争后果丝毫没有担忧。然而,战争的庞大损失引发了各国的反思。1928年多国签署的《非战公约》宣布“废弃以战争作为推行国家政策的工具”,强调“一切争端或冲突,不论其性质或起因如何,只能用和平方法加以处理或解决”。这一观念在30年代风行一时,甚至在德、意法西斯上台后,各国的和平主义者仍天真地信守着废弃战争的承诺。但事与愿违,新的世界战争再次爆发。二战结束后,法西斯的残暴统治令人们不得不重新考虑原来对战争的认识:简单地否定战争并不能永久地保住和平。这种认识直接导致了正义战争论的衍生一当一个独立国家的领土完整和政治主权受到侵略时,其自卫战争是正当的。

——据梁占军《第二次世界大战前后国际战争观的转向与衍生》

(1)、根据材料并结合所学知识,概括20世纪战争观的变化。(2)、根据材料并结合所学知识,简析20世纪战争观变化的共同原因。 -

2、[历史-选修4:中外历史人物评说]阅读材料,回答问题

材料 冯仲云(1908—1968年)东北抗联著名将领,他在清华大学就读时,受大革命的影响,开始接受共产主义思想,并加入中共。1930年到哈尔滨从事秘密的地下党组织工作。九一八事变后,第一时间到木兰等地进行反日宣传,促进了当地的抗日救亡运动。他始终秉承党对东北抗联的指导,宣传党抗日救国的主张,坚持党中央为东北抗联制定的路线政策。在东北抗战期间,组建了汤原反日游击队、领导了哈东地区和北满地区的抗日斗争等。他还总结东北抗日游击战的经验,向党组织提交了《关于中共汤原中心县委半年来工作报告》等。抗战胜利后冯仲云写成第一部记述东北抗日联军艰苦抗战历史的书籍——《东北抗日联军十四年苦斗简史》,首次提出14年抗战的概念,这为研究东北抗联历史和弘扬东北抗联精神作出了巨大贡献。

——摘编自张宇琪《抗日战争时期的冯仲云研究》

(1)、根据材料并结合所学知识,分析冯仲云参加东北抗日的历史背景。(2)、根据材料并结合所学知识,概括冯仲云的历史贡献。 -

3、[历史-选修1:历史上重大改革回眸]

材料 鸦片战争前,国内洋钱的大量流通对传统称量货币发起了挑战。1833年5月24日林则徐向道光帝上书,提出进行币制改革。首先,林则徐表示不能对洋钱进行硬性的定价,在使用洋钱的问题上,最好在民便之中稍加限制。其次,林则徐认为使用洋钱是大势所趋,是不可抑制的,应该让洋钱继续在国内流通。由于洋钱很受民众欢迎,林则徐认为“应对洋钱最好的方法就是自铸银钱”。他的设想是:官局先铸银钱,每一枚以五钱纹银为准,银币一面用文清铸其局名,一面用汉文铸道光通宝四字。最后,林则徐认为银贵钱贱的关键在鸦片,只有政府大力禁烟,才能抑制白银外流,从而从根本上解决“银荒”问题。林则徐提出自铸货币以抑制洋钱,严禁鸦片防治“银荒”等顺应民情、有利于当时国内货币流通的主张。但是由于当政者的昏庸、无知和技术不过关等,这种自行铸造钱币的措施最终因无法与洋钱抗衡而停止。

——摘编自图拉古日《林则徐与近代中国币制改革》

(1)、根据材料并结合所学,概括林则徐货币改革的背景。(2)、根据材料并结合所学知识,简述林则徐货币改革失败的原因。 -

4、阅读材料,回答问题。

宋朝:平民社会趋向

材料一

自小多才学,平生志气高。别人怀宝剑,我有笔如刀。朝为田舍郎,暮登天子堂。将相本无种,男儿当自强。

宋·汪洙《神童诗》

上堂,举赵州访二庵主,师曰:“五陵公子争夸富,百衲高僧不厌贫。近来世俗多颠倒,衹重衣衫不重人。”

宋·普济《五灯会元》

兼并之家见有产之家子弟昏愚不肖,及有缓急,多是将钱强以借与……并息为本,别更生息,又诱勒其将田产折还。法禁虽严,多是幸免,惟天网不漏。谚云:“富儿更替做,盖谓迭相酬报也。”

宋·袁采《袁氏世范》卷三

材料二 论中国古今社会之变,最要在宋代……秦前,乃封建贵族社会。东汉以下,士族门第兴起。魏晋南北朝迄于隋唐,皆属门第社会,可称为是古代变相的贵族社会。宋以下,始是纯粹的平民

——钱穆《理学与艺术》

请你以历史观察者的身份,结合材料一和所学知识论证材料二中作者的观点。

-

5、阅读材料,回答问题。

材料一 新中国在建国初期所遇到的国际环境,一方面是社会主义国家和各国人民的友好和善意,一方面是美国为首的反动势力的敌视和侵略。……新中国……作为一个新型的国家,要为抛弃旧中国的外交传统,建立新中国独立、自主、平等的对外关系而努力。

——摘编自《中国外交史》

材料二 1949年在开国大典上,毛泽东向各国政府宣告:“本政府为代表中华人民共和国全国人民的唯一合法政府。凡愿遵守平等、互利及互相尊重领土主权等项原则的任何外国政府,本政府均愿与之建立外交关系。”随后,中国政府采用灵活的方针处理外交问题,对苏联等社会主义国家,采取不经谈判即行建交的办法;对民族主义国家和资本主义国家,采取了先谈判后建交的原则,在对方明确表示不承认台湾的国民党政权,支持恢复中国在联合国的合法席位后,再就建交具体问题进行磋商;对于美、英、法等国,则不急于采取行动与它们建交。新中国这一时期的外交政策反映了新中国与不同社会制度国家,特别是同邻国和平共处、友好合作的真诚愿望。

——摘编自于化民《“三大政策”与独立自主的新中国外交》

材料三 新中国成立后,废除了列强在华特权,彻底结束了旧中国屈辱外交,先后提出了和平共处五项原则、三个世界、和平发展、和谐世界等影响深远的外交理念,形成了独立自主的外交格局,赢得国际社会高度赞誉。改革开放后,我国实行独立自主不结盟的和平外交政策,与世界关系发生了历史性变化。十八大后,党中央开创性提出全球治理,构建新型国际关系和人类命运共同体等外交新理念,走出了一条中国特色大国外交新路,为人类社会应对共同挑战提供了中国智慧,中国软实力显著提升。70年来,在党的坚强领导下,中国外交始终展现了负责任的大国担当,在国际风云变幻中发挥了中流砥柱作用,为我国发展营造了良好外部条件。

——摘编自《新中国外交70年:成就与启示》

(1)、根据材料一并结合所学知识,概括新中国外交的根本方针并分析其制定的主要原因。(2)、根据材料二并结合所学知识,说明中国对外关系从晚清到现代的变化及原因。(3)、根据材料三并结合所学知识,简述新中国外交发展的基本历程,概括新中国外交的重大影响。 -

6、古代世界纪年方式百花齐放。古代亚述以任职里模的人的名字纪年;古代印度经常用佛祖去世的年代为基准纪年;伊斯兰教历用穆罕默德出走麦地那的年代作为基准年代;古代罗马人用执政官的名字纪年;古代希腊城邦数量众多,许多城邦都有自己独特的纪年方式。这可以说明( )A、古代世界各文明没有相互影响 B、公元纪年的推广势在必行 C、古代世界经济发展水平迥异 D、世界文明多元起源和多元发展

-

7、据记载,古代希伯来人和古代希腊人关于洪水传说,其源头是苏美尔神话。在苏美尔人的泥板文书上,人们发现了故事的最早版本,后通过史诗《吉尔伽美什》被古代希伯来人继承,并传到古希腊人那里,于是就有了流传至今的洪水传说。这体现了( )A、人类文明的地域性 B、苏美尔文明相对领先 C、文明间的交流联系 D、神话传说被考古证实

-

8、演说在雅典民主政治中有着非常重要的作用,演说术甚至被认为是政治领袖与英雄人物所必须具备的技能。公元前5~前4世纪出现了以教授学徒演说及辩论技巧为生的“智者”,但通常只有贵族阶层或富裕子弟才有大量时间和金钱来学习演说术。这一现象表明( )A、雅典民主只属于少数公民 B、城邦阶级矛盾逐渐尖锐 C、雅典民主存在较大局限性 D、智者垄断教育文化事业

-

9、19世纪70年代末,社会上“学而优则仕”之风渐弱,“今则……以识洋务为荣,嚣器然自鸣得意,于是钻营奔竞,几以洋务为终身捷径。其能识英国语言文字者,俯视一切,无不白命为治国之能员”。这一变化( )A、表明官僚政治日益腐败 B、适应了考试制度的变革 C、利于推动教育的近代化 D、凸显了中体西用的思想

-

10、明清时期,宣兴紫砂行销欧洲,被称为“博卡洛”。如图镂空工艺可以说是宜兴陶工专门为迎合欧洲市场而作;欧洲工匠会使用鎏金技术以使紫砂外观更符合富丽奢华的本土审美。材料信息反映了( )

开光镂空梅花喜鹊紋紫砂壺 鎏金紫砂盖罐

A、明清时期中国陶瓷技术处于世界领先地位 B、外销紫砂推动中西方文化交流互动 C、中华文明影响了欧洲陶瓷艺术和生活方式 D、紫砂外销主要得益于政府政策支持 -

11、1982年,全国人民代表大会通过的《中华人民共和国宪法》不仅恢复了“法律面前人人平等”,而且“公民的基本权利和义务”放在了“国家机构”之前。上述调整( )A、为拨乱反正提供了法律依据 B、体现国家机构的权力由人民赋予 C、彰显人民当家作主的新风貌 D、表明广大民众法律意识不断增强

-

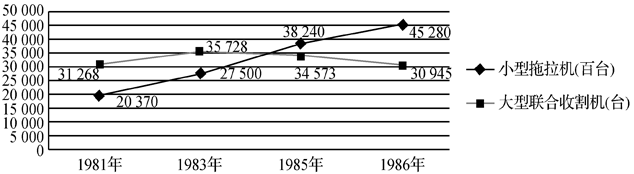

12、农业机械保有量是农业现代化的一项重要指标,如图中1981—1986年中国部分农业机械保有量的变化趋势反映了( )

A、农业生产组织形式的变革 B、社会主义工业化成就突出 C、国有企业改革增强了活力 D、市场调节发挥了主导作用

A、农业生产组织形式的变革 B、社会主义工业化成就突出 C、国有企业改革增强了活力 D、市场调节发挥了主导作用 -

13、1954年周恩来分析当时的国际形势时,提出了资本主义世界分崩离析,不是铁板一块,资本主义国家分为三种势力:一是动不动就发动战争的好战势力,二是主张维持现状的势力,三是主张维护和平的势力,并强调对这三类国家要加以“区别对待”。这一策略( )A、促进求同存异方针提出 B、体现了一边倒外交政策 C、利于和平解决朝越问题 D、适应了工业化建设需要

-

14、1937年底,全国共有工厂3925家(不包括东北)。其中仅上海一地就有1235家,占总数的30%以上,其他沿海各省共2063家,约占总数的53%。为避免沿海工业遭受灭顶之灾,南京国民政府开始逐步动员沿海沿江工业内迁,并给予政策和资金支持。这一举动( )A、推动了中国经济均衡发展 B、促进了经济重心西移 C、为抗战胜利奠定经济基础 D、推动了统制经济形成

-

15、1939 年12 月,中共中央作出《大量吸收知识分子》的决定,强调“没有知识分子的参加,革命胜利是不可能的”,“一切战区的党和一切党的军队,应该大量吸收知识分子加入我们的军队,加入我们的学校,加入政府工作”。该决定意在( )A、强调知识分子的中流砥柱作用 B、凝聚共识加强党的自身建设 C、践行“三三制”政权建设的原则 D、传播文化提升党员干部素质

-

16、“五四事件”后,胡适告诫学生“多研究些问题,少谈些主义”。李大钊回应说,只要你不和人民大众联系起来,那些问题就永无解放的希望。”随后知识界更多人士参与争论。这场争论( )A、引发了有关东西方文化的论战 B、推动了五四运动取得初步胜利 C、消除了激进派全盘西化的思想 D、促进了马克思主义的广泛传播

-

17、许倬云在《从五四运动论自由与民主》中指出:至于引入赛先生,这一诉求原是人类追求知识的大势。可是在中国,科学主义弥漫于人心,“科学”两字被当作信仰。很多人以为科学呈现的知识即是绝对的真理,竟不知科学是不断在假设与求证,不断地验证与开拓,是永无休止的求知过程。由此可知当时的中国( )A、开启中国近代科学革命的序幕 B、对待西方文化持盲目接受态度 C、对中、西方文化缺少批判精神 D、新文化运动促进中国思想解放

-

18、19世纪末,各帝国主义国家纷纷在中国划分势力范围并强租租借地。同时,列强还在中国大量掠夺铁路和工矿利权。这表明( )A、英国再次发动侵华战争 B、列强掀起瓜分中国狂潮 C、列强勾结占领中国山东 D、日本放弃参与瓜分中国

-

19、甲午战争后,康有为积极宣讲:“国文为民族之魂”“国文提振民众”。“听者达数万人之众,闻之皆泣,奔走呼号”。这表明当时( )A、民族意识觉醒 B、急需文化变革 C、维新变法开始 D、西方文化衰微

-

20、《论语》记载,子曰“兴于诗,立于礼,成于乐”。《论语释疑》解读:“若不采民诗,则无以观风。风乖俗异,则札无所立,礼若不设,则乐无所乐,乐非礼则功无所济。故三体相扶,而用有先后也。”。由此可知,孔子思想( )A、适应社会现实的需要 B、以继承传统为目标 C、有助于恢复西周制度 D、兼具文化和政治功能