相关试卷

- 广东省遂溪一中2018届高三上册历史第五次月考试卷(必修三册 选修一)

- 江苏省东台市创新学校2018届高三上学期历史9月月考试卷

- 江苏省如皋市2018届高三上学期历史开学考试试卷

- 浙江省诸暨市2016-2017学年高一上学期期末考试历史试题

- 浙江省宁波市九校2016-2017学年高一下学期期末联考历史试卷

- 浙江省杭州市2016-2017学年高一下学期期末考试历史试题

- 四川省遂宁市高中2016-2017学年高二下学期期末教学水平监测历史试题

- 2017届河北省张家口市高三4月统一模拟考试文综历史试卷

- 2017届河北省武邑中学高三下学期第三次质检考试文科综合历史试卷

- 2017届四川省成都市九校高三下学期期中联考文科综合-历史试卷

-

1、 明清之际,山东、河南等产棉区每年要从江南大量输入棉布,而向江南等地输出棉花。诸如此类的现象还有很多。据此可知当时( )A、出现新的生产关系 B、区域经济发展不均 C、长途贩运贸易发达 D、社会秩序动荡不安

-

2、 雍正即位之初,察觉督抚有用掌握的奏折之权侵占六部之权的倾向,于是他一方面顺水推舟,通过奏折使督抚对六部形成牵制,另一方面又凭借自己在奏折运行中的主导地位,对督抚在奏折中提出的非分要求不予理会。这反映出奏折制( )A、导致统治危机的出现 B、便于控制官僚系统 C、降低了地方行政效率 D、严重弱化中央集权

-

3、 明朝中后期,士大夫对“倭患”十分关注,出现了诸如《筹海图编》、《海防纂要》、《虔台倭纂》等著作。这类著作出现( )A、巩固了当时的朝贡体系 B、彰显了士人的海防意识 C、促进了海外贸易发展 D、完善了明朝的防御体系

-

4、 宋代财婚风气盛行。经济稍差点人家用白银置办聘礼;富贵人家则流行给女方制作一些纯金首饰。这反映出( )A、理学成为社会主流 B、经济发展影响婚俗变迁 C、经济重心完成南移 D、社会门第观念逐渐消失

-

5、 元至顺元年,河南江北行省治下的路府州分别来源于原江淮行省、原湖广行省及原中书省;同时,江浙行省是由原江淮行省的长江以南部分和福建行省合并而成。这种切块式的做法( )A、减少了行省的职能 B、降低了行省的地位 C、奠定了国家的版图 D、意在加强中央集权

-

6、 宋仁宗时期,范仲淹、韩琦等文官主持对西夏战事。朝廷曾下诏将他们任命为武职观察使,他们强烈反对,先后上表坚持不受。这说明宋代( )A、崇文抑武影响士人价值取向 B、强干弱枝干扰边防理念 C、分化事权削弱中央集权制度 D、格物致知推崇社会实践

-

7、 公元263年,魏国向蜀汉发动战争,司马昭把核对蜀汉地图的重任交给了裴秀。裴秀通过实地考察,积累了丰富的地图知识,这为他绘制《禹贡地域图》,并提出“制图六体”奠定了基础。这说明( )A、经济发展推动科技进步 B、国家需求促进科技发展 C、思想解放带动科技创新 D、生活经历决定科技水平

-

8、如表是中国古代部分朝代寒门子弟群体在当时入仕人数中所占的比例。据此分析隋以后比例渐升的制度因素是( )

朝代

曹魏

西晋

东晋

隋

唐

北宋

比例

26%

15%

4%

17.2%

24.5%

46.1%

A、军功授爵制 B、察举制 C、九品中正制 D、科举制 -

9、 西晋时期“东南之人食水产,西北之人食陆畜”,北方人常常谴称南方人为“鱼鳖之徒”,至北魏时期,京城各郡食鱼之人渐多,甚至出现了“洛鲤伊鲂,贵于牛羊”的景象。这一变化反映了( )A、南北民族交融加强 B、国家经济重心南移 C、北方农业得到恢复 D、南北饮食习惯趋同

-

10、 如图是关于汉武帝颁布“推恩令”的示意图,据此推断该法令背后的指导思想是( )

A、“普天之下莫非王土” B、“立嫡以长不以贤” C、“惩戒亡秦孤立之败” D、“众建诸侯而少其力”

A、“普天之下莫非王土” B、“立嫡以长不以贤” C、“惩戒亡秦孤立之败” D、“众建诸侯而少其力” -

11、 秦统一后建立起严密的文书行政管理制度,规定各级官僚机构“毋口请”,均以文书行政。此外,秦朝还形成了以邮驿为中心的文书传送系统。其主要目的是( )A、实现思想文化统一 B、规范国家行政秩序 C、制定国家统一法律 D、加强专制集权制度

-

12、 《史记·老子韩非列传》中记载孔子问礼老子,老子对孔子说道:“去子之骄气与多欲,态色与淫志,是皆无益于子之身。”该言论折射出老子的思想观点是( )A、为政以德 B、有教无类 C、无为不争 D、物极必反

-

13、 2023年3月6日安徽省郎溪县磨盘山遗址第三期考古发掘项目正式启动。该遗址已经列入“长江下游文明化进程”课题,根据出土遗物的器形、纹饰推断其文化类型主要为良渚文化。据此可判断该遗址主要对应时代为( )A、旧石器时代 B、新石器时代 C、万邦时代 D、商周时代

-

14、阅读材料,完成下列要求。

材料一中国古代的选官制度的发展,大体可以分为三个阶段,即世官制、察举制和科举制。在世官制占统治地位的历史阶段,官职任定被限定于贵族范围内。察举制度创立之后,选官一般经现任官吏察访,然后向政府举荐予以任用。科举制则是通过考试选官,择优录用。

——摘编自黄留珠《中国古代选官制度述略》

材料二 1905年12月13日,《大公报》称:“科举停止后,考试学堂者毂击肩摩。译学馆现已大加扩充,拟于明春出示招考,添设一班,以广学额而资造就。”该报于1906年7月13又记:“(京师)有某官立学堂之某学生,得父死之电而不奔丧”,因为“回乡里往返须三月之久,恐旷课而扣分数”。

——摘编自张亚群《从考“官”到考“学”——废科举后考试文化的变革与传承》

材料三现代西方各国文官制度均要求文官在政治上“保持中立”,即文官不能介入政党之争、不得参与政治活动,不得担任选举公职(要担任,就得辞去文官职务),不得接受政治捐款,并规定文官不随政党在竞选中的胜败和政府的更迭、进退而更迭和进退。就是说,文官的前程、职位、待遇不受党派政治斗争的影响。

——摘编自魏虎德《西方文官制度给我们的启示》

(1)、 根据材料一并结合所学知识,概括中国古代选官制度发展的趋势。(2)、 根据材料二并结合所学知识,说明清末官制改革的主要影响。(3)、 根据材料三并结合所学知识,简析现代西方文官“政治中立”的意义及其启示。 -

15、阅读材料,完成下列要求。

材料一:启蒙思想家从自然科学的发展认识到人类是可以征服自然的,人类社会是不断前进的。在长达一个世纪的启蒙运动中涌现出许多杰出的启蒙思想家,如英国的洛克,法国的孟德斯鸠、伏尔泰、卢梭和以狄德罗为首的“百科全书”派,德国的歌德、席勒和康德等。这些思想家从理性原则出发,向封建专制和反动教会发起了猛烈的进攻,内容涉及宗教、哲学、伦理、政治学、经济学、文学艺术和教育等领域。他们在反对封建制度的同时也提出了一系列崭新的思想理论,这些先进的理论极大地鼓舞了人民群众的反封建斗争。

——摘编自郑晓宇、李顺金《文艺复兴和启蒙运动的内容及思想》

材料二:在意大利,一些自由派贵族深受法国启蒙运动的影响,开始从事实际的改革活动。卡贝利亚(1738—1794年)出身贵族,十分富有,本可以过着悠闲的富人生活。但他却在新思想的激励下,不断致力于哲学方面的写作和从事实际的改革事业。启蒙运动的影响在奥地利表现得比较特殊。1780年,奥国皇帝约瑟夫二世(1780—1790年)在其母亲死后,决定奉行开明的改革。他的改革措施包括:任命一批法学家,修改民事诉讼法典,减轻刑罚,并废止死刑。约瑟夫二世的改革使奥国避免了革命,并使它从一个中古国家一跃而成为一个近代国家。

——摘编自徐鹤森《 18世纪法国启蒙运动在欧洲各国的影响》

(1)、 根据材料一并结合所学知识,概括欧洲启蒙运动的特点。(2)、 根据材料并结合所学知识,简析启蒙运动对欧洲社会发展的影响。 -

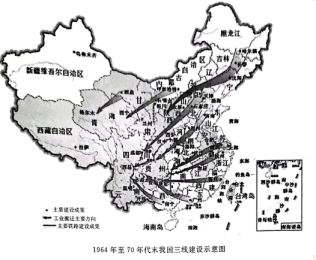

16、历史图像承载着重要诸多历史信息。阅读材料,完成下列要求。

材料:

——摘编自《地图上的党史》

结合相关的历史知识,紧扣图中所示一条或多条线索,拟定一个论题,并予以阐释。(要求:论题明确,史论结合,逻辑严谨,表述清晰)

-

17、“善书”是中国古代劝民为善的一类著作。如表是宋至清代公开印行的“善书”数量变化情况。这说明( )

时间

宋

元

明

清

数量

8部

2部

20部

35部

A、社会新价值观逐步形成 B、儒家伦理日益得到强化 C、基层治理模式走向创新 D、民众法律意识空前增强 -

18、1953年4月,中共中央发出《中国共产党中央委员会关于一九五三至一九五四年干部理论教育的指示》,将全体共产党员干部分别编入高级、中级、初级学习组,业余学习马克思列宁主义政治理论,并对学习内容、时间、方法、要求等作了具体规定,非党干部自愿参加。1954年,中共中央又制定了党员干部离职到党校轮训的计划。这些举措( )A、形成了科学的干部管理体制 B、密切了党员干部与群众关系 C、初步奠定了公务员制度基础 D、利于提高党员干部政治觉悟

-

19、“谏官”又称“谏臣”,指规谏君过之臣、劝谏天子过失之官。到了宋代,谏官的监督对象由皇帝转向朝中文武百官,特别是以中书、枢密院等执政大臣为主要目标。这可说明宋代( )A、权力制衡机制得到完善 B、中枢机构存在大量冗员 C、皇权制约体制严重弱化 D、宰相职权受到严重削弱

-

20、1978年后,我国乡镇企业异军突起,到1987年,全国乡镇企业从业人数达到8805万人,产值达到4764亿元,第一次超过农业总产值。这可以说明( )A、农业生产收入严重下降 B、民营企业获得合法地位 C、工农业经济出现了失衡 D、农村改革取得重大成效