相关试卷

- 陕西省榆林市第二中学2017-2018学年高一上学期历史期中考试试卷

- 陕西省黄陵中学2017-2018学年高一(重点班)上学期历史期中考试试卷

- 陕西省黄陵中学2017-2018学年高一(普通班)上学期历史期中考试试卷

- 黑龙江哈尔滨市第三十二中学2017-2018学年高一上学期历史期中考试试卷

- 广东省深圳市翰林学校2017年秋季高一上学期历史期中试卷

- 广东省汕头市潮师高级中学2017-2018学年高一上学期历史期中考试试卷

- 吉林省九台市第四中学2017-2018学年高二上学期历史第一次月考试卷

- 青岛市2017届高三上学期历史期初调研试卷

- 山东省滨州市2018届高三上学期历史开学考试试卷

- 河北省武邑中学2017-2018学年高一上学期历史入学考试试卷

-

1、“由于受无政府主义等思潮的影响,部分同盟会员‘误解自由、平等、独立诸理论’,缺乏服从意识,‘人人欲为首领’,所以‘团体终散,势所必然’”。上述材料适合用于解释( )A、辛亥革命的局限性 B、革命形势的复杂性 C、武昌起义的偶然性 D、革命思想的多元性

-

2、中国古代某一农业著作记载:“土芋,一名土豆,一名黄独……蔓生叶如豆,根圆如鸡卵,肉白皮黄”。该著作是( )A、《四民月令》 B、《齐民要术》 C、《农书》 D、《农政全书》

-

3、汉武帝从中朝官中选拔了一批官吏,如卫青、霍去病、桑弘羊、主父偃等。这些人既是皇帝的侍从顾问,又同时出任外朝官,一身二任,有的在经济上贯彻盐铁官营,实行均输平准、改革币制,有的代替皇帝巡行各地。据此可知( )A、中朝官与外朝官合流 B、尚书令作用大幅提升 C、三公九卿制濒临崩溃 D、君主权力进一步加强

-

4、这一事件后,英国不再发生革命,和平与渐进成了社会变革的手段。这个特点让英国在动荡不安的欧洲各国中独具特色,从而在后来的经济发展中具备优越的机制保障。这一事件是( )A、签署《大宪章》 B、发生“光荣革命” C、通过《权利法案》 D、建立责任内阁制

-

5、某航海日记有如下记录:远征司令说:“当地居民在素质和习俗上均与其他地方所遇之印度人相同……这里就是大陆,萨伊多(泉州)和金萨伊(杭州)就在吾前面一百里格(约550公里)左右的地方。”日记中的“远征司令”是( )A、迪亚士 B、达·伽马 C、哥伦布 D、麦哲伦

-

6、有学者评价某运动道:“它首先打破了中世纪神学和其他外界权威对思想的牢牢束缚,它不但抛弃了神的眼光而改用人的眼光,而且用自己的眼光来观察人、社会和自然。”该运动是( )A、文艺复兴 B、宗教改革 C、科学革命 D、启蒙运动

-

7、查士丁尼为了恢复罗马帝国昔日的荣光,进行了一系列征服战争,基本上将整个地中海世界置于帝国控制之下。但在7世纪中叶,帝国丧失了从叙利亚到北非的大片土地。夺取帝国“叙利亚到北非的大片土地”的是( )A、波斯帝国 B、亚历山大帝国 C、阿拉伯帝国 D、奥斯曼帝国

-

8、闽浙总督杨昌濬与刘铭传联衔上奏:“惟沿海仅数县之地……气局未成,海外孤悬,与新疆情势迥异。闽台本为一省,今虽分疆划界,仍须唇齿相依,方可以资臂助……台湾奉旨改设行省,必须与福建联成一气,如甘肃新疆巡抚之制。”下列选项中与杨、刘上奏密切相关的历史事件是( )A、新疆正式建省 B、日本吞并琉球 C、中法战争结束 D、《马关条约》签订

-

9、观察下面学者绘制的中国新石器时代文化谱系表,下列选项中对应正确的是( )

A、①—河姆渡 B、②—仰韶 C、③—红山 D、④—良渚

A、①—河姆渡 B、②—仰韶 C、③—红山 D、④—良渚 -

10、阅读材料,完成下列要求。

材料一:吴国开凿的部分人工运河

运河

记载

文献

胥河

昔吴王阖闾伐楚,以伍相带兵,因开此溪,以通漕运。

《图经》

荷水

吴王夫差既杀申胥,不稔于岁,乃起师北征。阙为深沟,通于商、鲁之间,北属之沂,西属之济,以会晋公午于黄池。

《国语·吴语》

材料二:通惠河是一条流淌在北京城心脏地带的人工河流,于1293年建成。作为元代与大都(今北京)同步规划、设计、建造的漕运水道,通惠河的开通,使京杭大运河的“最后一公里”畅通无阻。清咸丰五年(1855)黄河改道导致大运河中断,山东段及以北运河渐次断航,江苏、浙江沿线运河航道也萎缩,航运不畅。2008年,运河沿岸省市的人民政府制定并发布了关于大运河沿岸文化遗产保护的各项保护规划。按照有关文化遗产的保护法律和规划《大运河遗产保护与管理总体规划(2012—2030)》,由国家与地方保护和管理机构负责大运河文化遗产保护工作。

——摘编自任思远、高梦作《文化遗产保护与开发利用》

(1)、根据材料一并结合所学知识,分析吴国大规模开凿人工运河的历史背景。补充一条吴国开凿的运河。(2)、根据材料二并结合所学知识,以“运河与城市发展”为主题,写一篇历史短文。(要求:自拟标题,史论结合,逻辑严密,表述清晰。) -

11、阅读材料,完成下列要求。

材料一:公元前 6 世纪,盲诗人荷马的英雄诗篇、赫西俄德的关于诸神谱系的故事, 已经流传了几百年,之后,随着生产力的发展,社会分工的再一次形成,初步的自然科学知识也随之萌芽,尤其是天文学和数学,再后是医学,而伟大的悲剧和喜剧,则是与哲学同时发展的,这些悲、喜剧,“它们以不同的题材和方式,表现着、探索着和哲学相同的内容”。由于哲学起源于惊异,也即起源问题,原初的哲学家们便以哲学作为自然哲学或宇宙论,他们便把自然的“本质”看作研究的对象。

——银兴贵《略论古希腊文化中的理性精神》

材料二:文艺复兴,实际上是从文学艺术的复兴开始的,其中尤以意大利文学为先,兴起于14世纪。当时,人文主义还没有被当作一种思想宗旨明确地提出来,只是在文学创作中微妙地显露出了某种世俗倾向。这种世俗倾向是和当时学术界的“复古”倾向相呼应的。“复古”从本质上说是一种世俗文化, 因此提出“复古”要求,实际上是一种反基督教的“无意识策略”。

——摘编自谭炯玲《西方文化概论》

(1)、根据材料一,概述古希腊哲学诞生的历史背景,并结合所学知识指出三位古希腊“原初的哲学家”。(2)、根据材料二,结合所学知识,说明“复古”的含义,简析文艺复兴运动的历史意义。 -

12、阅读材料,完成下列要求。

材料一:百年战争中,法王收复了英王在法国的领地,清除了国家统一的最后障碍。广大法国民众对英国的全民仇恨更是将这场封建王朝之间的战争转化为民族战争。1491年,夏尔八世(1470—1498年)统治时期法国基本实现统一,一个真正意义上法兰西民族国家开始走上欧洲舞台。

——张磊《试论法兰西民族国家的形成》

材料二:民族区域自治制度,一方面反映了我国统一的多民族国家对中华民族共同体认同的强调,对国家统一和民族团结的要求;另一方面也充分考虑了通过自治因素来保障少数民族管理本民族内部事务的权利,这是对“中华民族多元一体格局”的维护。它是我国国家制度和国家治理体系显著优势的一个具体体现。

——匡自明《当代中国政治制度概论》

(1)、根据材料一并结合所学知识,简析百年战争在法国民族国家形成过程中的作用。概述16—17世纪推动法国民族国家形成的重要事件。(2)、根据材料二并结合所学知识,说明我国民族区域自治制度的优势。 -

13、阅读材料,完成下列要求。

材料一:国籍是指一个人属于某一国家的国民或公民的法律资格。所谓双重国籍,就是一人同时拥有两个或两个以上国家的国籍。1906年,广东香山县发生美籍华人唐登伊被掳案,两广总督照会各国领事:“嗣后如有籍民不领游历护照自入内地居住及在内地置有产业,应仍照中国百姓办理。”同年,上海县人陈子川向公共租界会审公廨控告湘裕公司不履行交货合同,但随后却以拥有葡籍拒绝应讯,葡萄牙领事声称陈子川已在澳门加入葡萄牙国籍。苏松太道瑞升根据陈子川曾在浙江巡抚衙门充当县丞等事实,认定陈子川并非葡籍,坚持根据中国法律裁决案件。1907年,闽浙总督松寿上奏提出,由于加入外籍的华人“有事援约抗官,话外人之保护,版籍淆杂,究诘无从。……若不早筹限制,实属大碍国权。”1909年3月28日,清政府颁布了《大清国籍条例》。

——摘编自乔素玲《晚清国籍立法动因新探》

材料二:1907年,广东发生黄秋争产案,两广总督认为“一人不能享两国权利。今黄秋既在内地置产,享华民权利,更为华民之据”。广东官府一再强调黄秋“既认美籍则不得享内地人民利益,既享内地人民利益则不得复认美籍,二者必居其一”。最终根据黄秋就香山县土地向县府投税的印契断定黄秋是中国籍,拒绝美国派领事观审的要求。

——陶月亮《晚清国籍法与国籍观念研究》

(1)、根据材料,概括晚清地方官府在实践中确立的国籍司法原则,并结合所学知识,说明晚清国籍争议问题出现的原因。(2)、根据材料并结合所学知识,分析晚清地方官府国籍司法实践的历史意义。 -

14、1978年在陕西省西安市南郊发现的明代秦王世子墓葬,出土了《大明秦世子暨妃张氏合葬圹志》。这一文物的内容与《明史》中关于末代秦王的记载存在出入。 广志中明确记载世子朱存枢在崇祯二年因病去世,而《明史》中则称朱存枢在李自成破西安后投降并被俘。这说明( )A、历史叙述尚需要考辨 B、出土文物信息更可信 C、史书记载往往有错误 D、文物能替代史书记载

-

15、在1986年的苏共二十七大上,戈尔巴乔夫提出要加速科技进步,提高经济增长中的科技贡献率;调整产业布局,提高结构效益;改进管理机制,提高效益。这些举措( )A、有利于转变苏联的经济增长方式 B、背离了社会主义基本经济制度 C、强化了高度集中的计划经济体制 D、旨在强化对美国的冷战对抗

-

16、英国首相劳合·乔治在大战结束前发出了关于民族自决原适用于世界所有地区的声明。但巴黎和会的解决方案表明西方国家关于民族自决的讨论限于捷克人、匈牙利人、波兰人、塞尔维亚人以及其他曾被德国及其盟国控制的民族。由此可知,当时( )A、英国对凡尔赛体系的影响式微 B、民族自决原则停留于纸面 C、战胜国极力维护自身殖民利益 D、国际法缺乏有效的执行力

-

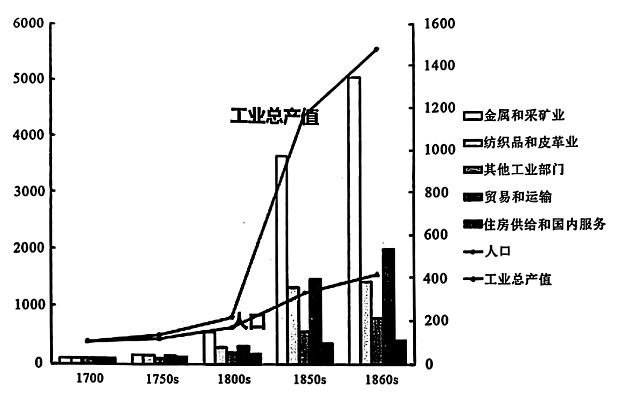

17、下图为英国主要工业部门和服务业部门产出(以1700年为100 基准,“人口”“工业总产值”指标在次坐标轴反映,其余指标在主坐标轴反映)。对此解读正确的是( )

A、工业化并未很好改善居住条件 B、英国“世界工厂”地位确立 C、重工业成为国民经济支柱产业 D、资本主义世界市场最终形成

A、工业化并未很好改善居住条件 B、英国“世界工厂”地位确立 C、重工业成为国民经济支柱产业 D、资本主义世界市场最终形成 -

18、拉丁美洲被认为是欧洲政治文化“活着的博物馆”,欧洲大陆自古以来至今的政治思想都可以在现代拉丁美洲社会找到,包括威权主义、精英主义、保守主义等原封不动地置于社会某个角落,在特定时间又会出来活跃。这主要反映出( )A、拉美各国民族文化发展滞后 B、考迪罗政治的影响深远 C、欧洲文化是拉美文化的源头 D、拉美政治文化的多样性

-

19、16世纪,西方出现了一系列的测量工具,如瓦尔德西姆勒尔在1512年,迪吉斯在1571年先后研制出了两种经纬仪,其他还有航海观象仪等;1569年,还出现了用于地图制图的墨卡托圆柱投影法。这些技术发明的出现主要得益于( )A、麦哲伦的环球航行 B、指南针的运用 C、全球海路探索的实践 D、世界市场的形成

-

20、在第一次迁徙中,印欧人主要驾着马车奔向古埃及、西亚等区域。而在第二次迁徙时,由于马镫和马掌的发明,印欧人已可以直接骑在马上奔驰,于是产生了骑兵,地区性帝国也随之出现。由此可知,印欧人的迁徙( )A、拓展了游牧生产方式的范围 B、增强了早期文明之间的联系 C、确立了欧洲文化的优势地位 D、中断了古老文明的发展进程