相关试卷

- 河北省张家口市2025-2026学年高二上学期期末考试试卷

- 浙江省金华市卓越联盟2025-2026学年高一上学期12月月考历史试题

- 广东省六校2025-2026学年高二上学期12月联合学业质量检测历史试题

- 广东省领航高中联盟2025-2026学年高三上学期12月联考历史试卷

- 广东省汕尾市“智联未来”高中教育高质量发展联盟2025-2026学年高二上学期12月联考历史试卷

- 浙江省诸暨市2025-2026学年高三上学期12月诊断性考试历史试题

- 浙江省温州市浙南名校联盟2025-2026学年高二上学期期中联考历史试题

- 浙江省杭州地区(含周边)重点中学2025-2026学年高一上学期期中考试历史试题

- 浙江省金砖高中联盟2025-2026学年高二上学期期中考试历史试题

- 浙江省“9+1”高中联盟2025-2026学年高三上学期期中考试历史试题

-

1、浙江仙居下汤遗址,是中国迄今已知最早的新石器时代的农业聚落。遗址内发掘出房屋建筑遗址、器物坑、陶窑、墓葬等,其中3座是高等级墓葬,其随葬陶器数量也比其他墓葬多。这说明( )A、该地可能出现精美玉器、青铜器和铁器 B、古城先民已完全摆脱对渔猎采集的依赖 C、长江流域是中华文明的重要源头 D、遗址所处时代已迈入阶级社会门槛

-

2、民国前期为北洋军阀统治,是中国近代化进程中的重要阶段。阅读材料,完成下列要求。

材料一 袁世凯称帝虽然失败了,但不仅它所代表的旧社会基础没有受到触动,就是作为他统治支柱的北洋势力也没有受到多少触动,要说有什么不同的话,袁世凯称帝前由于他的控制力,至少在表面上还能维持一个“统一”的局面,在他死后,北洋派里再也找不出一个像他那样能统驭全体的人。袁世凯取得权力凭借的是武力,他的部下纷纷仿效,拥兵自重。袁世凯死后,内部的派系纷争立刻上升到突出的地位。内部矛盾又夹杂着列强的利益,1917年,各派因是否对德宣战争论不休,经过一系列波折,北洋政府终于在8月对德奥宣战。

——金冲及《二十世纪中国史纲》

材料二 1912年至1928年,这16年的历史,是鸦片战争以来的中国,辛亥革命以来的中国的继续和发展,可以作为一个独立的时期,具有它独具的特点,这一时期,中国社会动荡,有它展现出来的突出问题,但也不全是黑暗一片。也有新的积极因素,为未来开辟了道路。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

(1)、根据材料一并结合所学,概述北洋时期的最大特点,并指出中国参加第一次世界大战的目的。(2)、根据材料和所学知识,从政治、经济、文化中任选一个方面,写一篇小论文,论证“这一时期,中国社会不全是黑暗一片。也有新的积极因素”。(要求:自拟标题,史实例举充分,观点陈述正确,结论合理) -

3、新航路开辟后,欧美的发展在世界上长期处于领先地位。阅读材料,完成下列要求。

材料一 地理大发现和新航路开辟后,欧洲的商业中心转向大西洋沿岸,一批国际商业中心城市建设兴起,并一直居于欧洲最重要城市的行列。伦敦作为英国首都,历来受政府重视,16世纪以来以它为核心形成了英国国内市场网络,并在此与国际贸易体系连接,控制了英国进出口贸易的80%以上。伦敦在1500-1750年间膨胀性发展,人口从5万人增至65万人。阿姆斯特丹是西欧最大的贸易中心和金融中心,也是荷兰政府所在地,荷兰人作为“海上马车夫”,驱动着世界总吨位一半以上的航海商船。新航路开辟后,里斯本迅速成为西欧至印度洋航路贸易体系的中心,是东方产品输入欧洲的主要口岸,每年从里斯本转运至西欧各地的香料多达7000吨,1700年人口发展到近20万人。

——摘编自刘景华《欧洲城市建设的黄金时代》

材料二 1700-1780年间到达美洲的英国移民中就有70%来自于爱尔兰和苏格兰地区,与此同时,英格兰和威尔士地区的移民从顶峰时的35万降至不足10万。北美独立战争前夕,只有不到20%的男性移民被称为“劳工”,而69%则是“技师”和服务性行业人员。大批有一技之长的英格兰或苏格兰城市贫民移居海外,对他们而言,“移居海外不再是绝望中的逃避,而是追逐中的机遇”。前往美洲的自由移民,与17世纪的契约工人不同,从事商业和贸易的男性很明显占多数。尤其是1763年以后,越来越多的来自上层社会和中产阶级的英国移民来到殖民地,从事商业活动或是在军队和当地政府中谋职。

——摘编自张亚东《试论18世纪英国的海外移民》

(1)、根据材料一并结合所学知识,概括欧洲新兴城市的特点并分析其兴起的主要原因。(2)、根据材料二,概述18世纪英国人移民北美的变化,并结合所学知识分析其影响。 -

4、当今世界正处于大发展大变革大调整之中,人类发展面临诸多挑战,阅读材料,回答问题。

材料一 中国外交守正创新,砥砺奋进,为强国建设、民族复兴营造有利环境,为维护世界和平、促进共同发展作出新的贡献。一是元首外交精彩纷呈,铸就中国特色大国外交新丰碑。二是人类命运共同体建设扎实推进,为构建人类美好未来注入新动力。三是“一带一路”国际合作高峰论坛成功举行,推动共建“一带一路”迈入高质量发展新阶段。四是金砖机制实现历史性扩员,凝聚了发展中国家团结合作的新力量。

当今国际社会最大的担忧,是人类会不会走向分裂、世界会不会发生新的冷战。习近平主席给出中国答案:“团结就是力量,信心赛过黄金”。我们坚定维护以联合国为中心的国际秩序。坚决反对地缘政治的小圈子、破坏稳定的小集团,始终致力于构建新型国际关系,巩固扩大全球伙伴关系网络。

——王毅部长在2023年国际形势与中国外交研讨会上的演讲

材料二 以习近平同志为核心的党中央领导集体高瞻远瞩,提出人类命运共同体理念,这一理念涵盖深厚的历史文化资源。马克思共同体思想是其思想底色,马克思认为只有在共同体中,个人才能获得全面发展、全面解放,只有在共同体中才能有个人自由。中华优秀传统文化是其文化基因,“和”是中国文化中一以贯之之道,是中国人文精神的生命之道。人类命运共同体思想是传统文化在新的历史条件下的创新性发展。对世界历史经验教训的反思和对当今世界发展大势的把握是其现实基础,世界历史发展的经验教训警示世界人们要抛弃旧的零和博弈思维,探索建立新型的国际政治、经济新秩序。

——卢黎歌、吴凯丽《人类命运共同体的思想渊源、时代意义与价值》

(1)、根据材料一并结合所学,指出当今中国在国际舞台上的角色定位,并阐述中国提出的新型国际关系的内涵。(2)、根据材料二并结合所学,概述人类命运共同体理念的思想渊源。 -

5、法律是人类文明发展的重要成果。阅读材料,完成下列要求。

材料一 法律的“儒家化”实际上是儒家思想的法律化,它肇端于汉朝。汉代儒家士大夫不但据《春秋》之经义和儒家伦理道德断狱,而且还扩大范围,根据其它的儒家经典断狱,故史家又称之为“引经决狱”。引经决狱之风盛行,又开启了引经注律的风气。这实际上是汉代儒家依凭皇权的力量在法制领域进行的一场扭转乾坤的变革,当然这反过来也巩固了皇权的地位。魏明帝设律博士,诏令陈群、刘邵、韩逊等着手制定《新律》。史载“删约旧科,傍采汉律,定为魏法,制新律十八篇”。较东汉末年以来“律令紊乱,科比冗杂”的汉律,显得“文约而例通”。晋代的“引经注律、引经决狱”则更趋向于深入具体层面,惠及普通百姓。这一观念被后继的北朝所延续,“引经注律、引经决狱”之风绵延不绝。

——摘编自曾宪义、赵晓耕《中国法律史》

材料二 法国民法典的诞生是一个历史、思想文化与社会交融的结果。1804年法国民法典制定前,法国的法律大约以罗亚尔河为界分为南北两部,略有不同,但都受到罗马法的影响,随着法国的统一与强大,统一的法律体系逐渐形成发展。支配法国民法典的基本理念,可以追溯到16世纪的人文主义,正如维亚克尔所言,理性法与启蒙运动的结盟,首先在中欧与南欧的专制国家里,在法国革命事件之后,更在西欧促成现代法典化的巨流。大革命以春雷般的怒吼彻底改变了传统的社会秩序,呈现出启蒙思想家们所鼓吹的美好社会图景,人人生而自由、平等,社会奉行契约自由、工商自由和法律至上。法国民法典虽然不是欧洲第一部成文民法典,但是作为有史以来最完美与进步的法典,它在世界各地广为传播,或为其它国家直接采用,或为其它国家立法所借鉴。

——高鸿钧、李红海《新编外国法制史》

(1)、根据材料一,结合所学,试对魏晋时期的律令儒家化从背景、量刑原则和目的三方面予以简要评价。(2)、根据材料二,概述法国民法典诞生的背景,结合所学,指出法国民法典诞生的意义。 -

6、吕思勉先生在其著作中写道:“历史虽是记事之书,我们之所探求,则为理而非事,理是概括众事的,事则只是一事。天下事既没有两件真正相同的,执应付此事的方法,以应付彼事,自然要失败。根据于包含众事之理,以应付事实,就不至于此了。然而理是因事而见的,舍事而求理,无有是处。”该段论述旨在阐明( )A、历史研究的责任在于如实记载史事 B、天下事各有其理,应当具体问题具体分析 C、掌握包含众事之理,则应付事实游刃有余 D、求学不能不顾事实,也需因事见理

-

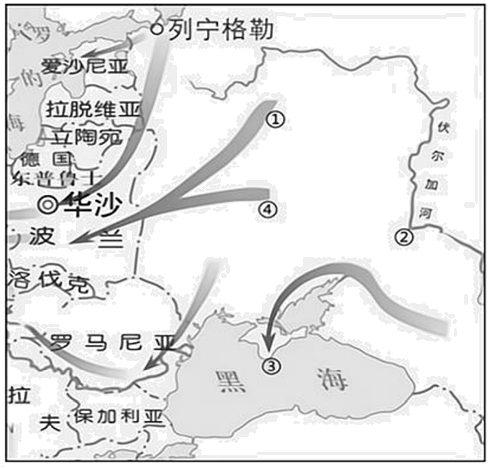

7、1942年7月,德军进抵该地,战役开始,苏军处于守势,但顽强抵抗,从11月开始,苏军转入反攻。1943年2月,德军第六集团军全军覆没。战役历时200天,是德国发动侵略战争以来遭遇的最大失败,是第二次世界大战的转折点,该战役位于下图中的( )

A、① B、② C、③ D、④

A、① B、② C、③ D、④ -

8、从1928年起,苏联投资10亿卢布的高尔基汽车厂整套设备由美国生产,约有20家美国厂商为其提供了技术;1929年,许多苏联的建设项目,如第聂伯水电站、斯大林拖拉机厂等,都离不开美国工程师的参与;1930年,意人利、瑞典等国对苏贷款达8亿美元,1931年增加至12亿美元。上述材料可以说明( )A、苏联抓住时代机遇期获得发展 B、苏联所处的国际环境和平稳定 C、苏联通过引进技术来发展工业 D、苏联以对外合作实现了工业化

-

9、阅读下表,由此表可知( )

世界制造业产量的相对份额(1750-1900年)

1750

1800

1830

1860

1880

1900

英国

1.9

4.3

9.5

19.9

22.9

18.5

法国

4.0

4.2

5.2

7.9

7.8

6.8

德国

2.9

3.5

3.5

4.9

8.5

13.2

俄国

5.0

5.6

5.6

7.0

7.6

8.8

美国

0.1

0.8

2.4

7.2

14.7

23.6

日本

3.8

3.5

2.8

2.6

2.5

2.4

中国

32.8

33.3

29.8

19.7

12.5

6.2

①欧美快速上升的原因是工业革命 ②资本主义列强经济发展不平衡

③美国的上升势头最快 ④日本的制造业产量呈下降趋势

A、①②③ B、①②④ C、①③④ D、①②③④ -

10、下图为画家约翰·利奇在1852年以伦敦为背景创作的版画《霍乱国王的审判庭》。由该画可推断( )

①城市人口猛增促使疫病快速传播②画家力主普及牛痘防治霍乱

③英国人尚对细菌传染束手无策④公共卫生对防治疫病至关重要

A、①③ B、①②④ C、①③④ D、①②③④ -

11、一位哲学家是启蒙运动的集大成者,它认为人应该独立思考,理性判断,以下语句属于这位哲学家所说的是( )A、当人民被迫服从而服从时,他们做得对;但是,一旦人民可以打破自己身上的桎梏而打破它时,他们就做得更对。 B、本身自由,周围的人与自己平等——这才是真正的生活,人们的自然生活。 C、他(路德)破除了对权威的信仰,是因为他恢复了信仰的权威。他把僧侣变成了世俗人,是因为他把世俗人变成了僧侣。 D、启蒙运动就是人类脱离自己所加之于自己的不成熟状态。不成熟状态就是不经别人的引导,就对运用自己的理智无能为力。

-

12、尼罗河三角洲土壤肥沃,光照充足,因而农业发达,是人类文明的发源地之一,这一地区也是古代世界周边诸多政权争夺的焦点,以下政权曾统治过尼罗河三角洲的有( )

①亚述帝国②波斯帝国③亚历山大帝国④塞琉古王国⑤阿克苏姆王国⑥东罗马帝国

A、①②③⑥ B、①④⑤ C、②③⑤⑥ D、①②③④⑤⑥ -

13、观察下图,该图可用于说明晚清时期中国( )

A、留学生数量变化情况 B、同盟会会员数量变化情况 C、产业工人数量变化情况 D、科举中举人数变化情况

A、留学生数量变化情况 B、同盟会会员数量变化情况 C、产业工人数量变化情况 D、科举中举人数变化情况 -

14、19世纪六七十年代,大量人口从豫东、皖北地区迁入苏南,如下图所示。能够解释这一现象的主要因素是( )

A、躲避自然灾害 B、民族工业发展 C、列强侵略加剧 D、太平天国运动

A、躲避自然灾害 B、民族工业发展 C、列强侵略加剧 D、太平天国运动 -

15、1898年11月,京师大学堂正式开学。初办的京师大学堂分普通学科和专门学科两类,以经学、理学、掌故学、诸子学和初等的算学、格致学、地理学、文学、体操为普通学科,以高等的算学、格致学、政治学、地理学、农学、矿学、工程学、商学、兵学、卫生学为专门学科,由此可见京师大学堂( )A、首创近代中国分科教育模式 B、办学偏重人文社科而轻视自然科学 C、学科设置具有传统与现代相结合特点 D、是国家最高教育行政机关

-

16、有史书记载:“唐初赋敛之法曰租庸调制…玄宗之末,版籍浸坏,多非其实。及至德兵起,所在赋敛,无复常准……至是,杨炎做两税法”根据该史料,结合所学,以下说法不正确的是( )A、天宝之乱导致版籍浸坏 B、旧税法惟以资产为宗 C、新税法包含户税和地税 D、均田制崩溃导致税法混乱

-

17、《左传·襄公十四年》载:"天生民而立之君,使司牧之,勿使失性。有君而为之贰(辅佐),使师保之,勿使过度。是故天子有公,诸侯有卿……以相辅佐也。善则赏之,过则匡之,患则救之,失则革之。”这段材料最能反映春秋时期( )A、君主专制制度的强化 B、限制君权的思想 C、官僚体系的等级森严 D、士大夫阶层的责任意识

-

18、《共产党宣言》指出:“封建行会工业被取代后,由于世界市场的持续扩大,甚至工场手工业也不再能满足需要了”。这一论述直接解释了_____的历史必然性。( )A、圈地运动 B、新航路开辟 C、商业革命 D、工业革命

-

19、李圭在1877年写成的《环游地球新录》中记载了自己由上海出发,经日本、美国、英国、苏伊士运河、印度洋返回上海的环球旅程,并提到当时中华“不信日动地圆之说者十常八九”。这一记述最直接反映了晚清时期( )A、西方工业技术已广泛应用于中国航运 B、知识分子普遍接受近代天文学理论 C、传统观念与科学认知之间存在冲突 D、环球航行成为中外文化交流主要途径

-

20、有学者指出,清朝在近代主权理论传入前已开始国家形态转型。下列史实最能体现其从“王朝国家”向“近现代主权国家”转变特征的是( )A、通过朝贡体系维持东亚宗藩秩序 B、签《尼布楚条约》划定中俄边界 C、设理藩院管理边疆少数民族事务 D、通过军事斗争平定准噶尔部叛乱