浙江省杭州市联谊学校2024-2025学年高一下学期期末考试历史试题

试卷更新日期:2025-06-27 类型:期末考试

一、选择题I(本大题共10小题,每小题2分,共20分。每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求,不选、多选、错选均不得分)

-

1. 陕西临潼姜寨聚落遗址(距今约7000至6000年前)有氏族公共墓地,各墓葬随葬品以陶器、骨器为主,数量较少且差异微小,出土彩陶纹饰多为几何图案。据此可知,该聚落( )A、代表龙山文化 B、阶级分化日益明显 C、种植水稻为主 D、属于母系氏族公社2. 在汉武帝稳固、开拓边疆的过程中涌现出了许多英雄人物,他们给后世留下了宝贵的精神财富。这其中包括( )

①“凿空西域”的张骞 ②“投笔从戎”的班超

③“封狼居胥”的霍去病 ④“究天人之际”的司马迁

A、①② B、①③ C、②③ D、②④3. 某同学在学习宋代政治制度时整理了下表,这些措施的共同目的是( )措施

内容摘要

文官任知州

文官任各州长官,节度使逐渐变为虚衔

设置通判

与知州共同签署文书

设诸路转运司

统管地方财政,保证赋税上缴

地方精锐编入禁军

拱卫京师,镇守地方,定期更换驻地

A、提高地方行政效率 B、加强对地方的控制 C、抑制武将势力膨胀 D、完善地方监察体系4. 陈旭麓在《中国近代社会的新陈代谢》中指出:“洋务运动,就其主观动机而言,他们未必有真心打破旧轨,但他们的主张却包含着逸出旧轨的趋向。”这一观点说明洋务运动( )A、不属于统治阶级的自救 B、突破了“中体西用”思想 C、蕴含了早期现代化因子 D、推动了民族资产阶级壮大5. 下图是全聚德烤鸭店1953年的一张发票,上面加盖了“北京前门外肉市二四号,公私合营,全聚德”的名章。作为史料,反映了( ) A、社会主义市场经济体制初建 B、手工业合作化运动进入高潮 C、资本主义工商业社会主义改造 D、土地改革消灭了封建剥削制度6. 和平共处五项原则生动反映了联合国宪章宗旨和原则,并赋予这些宗旨和原则以可见、可行、可依循的内涵。关于这一原则,以下说法正确的是( )A、代表亚洲国家对国际关系的新期待 B、旨在联合亚非对抗西方殖民主义 C、1953年为解决朝鲜问题被首次提出 D、体现了“求同存异”的核心理念7. 中共二十大报告指出:“新时代十年的伟大变革,在党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、中华民族发展史上具有里程碑意义。”“新时代”的起点是( )A、中共十六大 B、中共十七大 C、中共十八大 D、中共十九大8. 狄更斯在19世纪发表的《艰难时世》中如此描述某工业城镇:“镇上有一条黑色的水渠,还有一条河……蒸汽机上的活塞单调地移上移下,就像一个患了忧郁症的大象的头。”这一文学描写从侧面反映出( )A、蒸汽技术推动生产力飞跃 B、工业化引发社会矛盾与生态危机 C、重工业主导英国产业结构 D、垄断资本控制社会生活各个领域9. 19世纪中叶,两位年轻的德国思想家为共产主义者同盟起草了同盟纲领,该纲领( )A、揭露了资本主义的剥削秘密 B、促进工人阶级的国际联合 C、总结了十月革命的斗争经验 D、肯定了巴黎公社的进步性10. 一战期间的一幅战争漫画中,戴着德国士兵头盔的野猪被标有“VERDUN(凡尔登)”的捕兽夹夹住了鼻子。对于该漫画描述的战役,说法正确的是( )

A、社会主义市场经济体制初建 B、手工业合作化运动进入高潮 C、资本主义工商业社会主义改造 D、土地改革消灭了封建剥削制度6. 和平共处五项原则生动反映了联合国宪章宗旨和原则,并赋予这些宗旨和原则以可见、可行、可依循的内涵。关于这一原则,以下说法正确的是( )A、代表亚洲国家对国际关系的新期待 B、旨在联合亚非对抗西方殖民主义 C、1953年为解决朝鲜问题被首次提出 D、体现了“求同存异”的核心理念7. 中共二十大报告指出:“新时代十年的伟大变革,在党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、中华民族发展史上具有里程碑意义。”“新时代”的起点是( )A、中共十六大 B、中共十七大 C、中共十八大 D、中共十九大8. 狄更斯在19世纪发表的《艰难时世》中如此描述某工业城镇:“镇上有一条黑色的水渠,还有一条河……蒸汽机上的活塞单调地移上移下,就像一个患了忧郁症的大象的头。”这一文学描写从侧面反映出( )A、蒸汽技术推动生产力飞跃 B、工业化引发社会矛盾与生态危机 C、重工业主导英国产业结构 D、垄断资本控制社会生活各个领域9. 19世纪中叶,两位年轻的德国思想家为共产主义者同盟起草了同盟纲领,该纲领( )A、揭露了资本主义的剥削秘密 B、促进工人阶级的国际联合 C、总结了十月革命的斗争经验 D、肯定了巴黎公社的进步性10. 一战期间的一幅战争漫画中,戴着德国士兵头盔的野猪被标有“VERDUN(凡尔登)”的捕兽夹夹住了鼻子。对于该漫画描述的战役,说法正确的是( ) A、由同盟国发动于1915年 B、直接导致美国加入协约国 C、“捕兽夹”安装在法国境内 D、标志德国“速决战”的破产

A、由同盟国发动于1915年 B、直接导致美国加入协约国 C、“捕兽夹”安装在法国境内 D、标志德国“速决战”的破产二、选择题II(本大题共15小题,每小题3分,共45分。每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求,不选、多选、错选均不得分)

-

11. 面对春秋战国时期的社会大变革,某学派提出:“不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;不见可欲,使民心不乱。”该学派主张( )A、“兼爱非攻”,反对不义战争 B、“无为而治”,倡导顺应自然 C、“以法治国”,加强君主权威 D、“克己复礼”,恢复西周秩序12. 魏晋南北朝时期,北方少数民族的统治者们推行了一系列革新措施:前秦苻坚重用汉族士人,仿汉制设中央官制,推广儒学;北魏拓跋宏迁都洛阳,改鲜卑姓为汉姓,推行汉族服饰礼仪;北周宇文泰仿效《周礼》,推行“六官制”,提倡胡汉通婚。上述举措( )A、顺应了民族交融的历史趋势 B、有利于江南地区的经济发展 C、体现了华夏认同观念的产生 D、消除了民族之间的交往隔阂13. 《大唐六典》有载,“凡制敕施行,京师诸司有符、移、关、牒下诸州者,必由于都省以遣之”。据此可知,该“省”( )A、主要负责诏书拟定工作 B、下设政事堂共同商议国事 C、差遣各部有司执行政令 D、由门下侍中主导诏令审核14. 明朝后期起在经济领域出现了一些新现象。《西台漫记》中“大户张机为生,小户趁织为活……(小户)听大户呼织,日取分金为饔飧计”描述的新现象是( )A、各地域性商帮的兴起 B、工商业市镇高度繁荣 C、重农抑商政策被废弃 D、雇佣劳动关系已出现15. 时任美国国务卿葛礼山在一场战争后示意中国驻美公使杨儒,如果清政府特意拖延和平条约之批准,将面对“更大规模之战争……其结果,清国终将不止于失掉辽东,犹恐失去较此更为广大之领土”。这场战争导致( )A、鸦片贸易实现合法化 B、东交民巷划为使馆区 C、杭州增开为通商口岸 D、湘淮系官僚集团崛起16. 下表为新文化运动期间出版的部分期刊。据此可知( )

期刊名称

创刊时间

出版地点

办刊宗旨

《青年杂志》

1915年

上海

勉励青年崇尚自由、进步、科学,要有世界眼光,要讲求实行和进取

《每周评论》

1918年

北京

主张公理,反对强权

《湘江评论》

1919年

长沙

宣传最新思潮

《新妇女》

1920年

上海

反映各阶层妇女生活,讨论各种妇女问题

A、知识分子成为革命领导者 B、期刊关注国民的思想改造 C、国人办刊遍及全国各地区 D、妇女的地位得到极大提高17. 改革开放是决定当代中国命运的关键一招。下列举措按出台先后排序正确是( )①国营企业推行承包经营责任制 ②设立4个经济特区

③制定三步走的现代化发展战略 ④加入世界贸易组织

A、①②④③ B、①③②④ C、②①③④ D、②④①③18. 自2024年7月始,全球最大规模的古埃及文物出境展——“金字塔之巅:古埃及文明大展”在上海博物馆持续展出。作为中埃政府首次正式合作的文化交流项目,其展品囊括了788件来自埃及的珍贵文物。观众可在展览中看到( ) A、①② B、①③ C、②③ D、②④19. 下图为某一帝国的疆域及对外交往线路图,有关该帝国的说法,正确的是( )

A、①② B、①③ C、②③ D、②④19. 下图为某一帝国的疆域及对外交往线路图,有关该帝国的说法,正确的是( ) A、首次建立横跨欧亚非三洲的庞大帝国 B、将中国造纸术、印度数字传至欧洲 C、在统治帝国期间大规模推广希腊文化 D、在4世纪末将基督教奉为帝国国教20. 在中世纪的西欧,有一种称为“誓忠礼”的庄园仪式。封臣跪在封君的面前,双手放在封君的手掌中间,宣誓效忠自己的主人。封君则将一捆树枝或者一把泥土送给封臣,进而结成封君封臣关系。这说明封君封臣制( )A、是社会稳定与商品经济产物 B、呈现以土地为纽带的契约关系 C、依赖血缘形成牢固宗法联系 D、体现出较强的国家及主权意识21. 伏尔泰在其作品《风俗论》中写道:“人类肯定想象不出一个比这更好的政府:一切都由一级从属一级的衙门裁决,官员必须经过好几次严格的考试才被录用……如果在这种行政制度下,皇帝要实行专断是不可能的。”由此推知,他理想的政治形态是( )A、“开明君主”治理国家 B、三权分立,相互制衡 C、“主权在民”暴力革命 D、间接选举,民主共和22. 学界对于拿破仑的评价不尽相同。肯定者视其为“资产阶级革命的捍卫者”和“现代欧洲的缔造者”,认为其军事与政治遗产深刻塑造了19世纪的世界格局;批评者则谴责其独裁统治与侵略行径,认为其称帝行为背叛革命理想。能为前者提供佐证的是( )A、《人权宣言》提出人民主权原则 B、《民法典》确立了现代民法体系 C、直接摧毁了欧洲大陆的封建制度 D、实行帝制且率军入侵其他国家23. 美国外交官、历史学家乔治·凯南在1946年的日记中写道:“要与苏联对抗,我们必须开展一场政治战争,一场为了特定目的而进行的消耗战。我们现在处于一个特殊的位置,既不得不预防自身可能遭受的致命打击,又不希望自己的对手遭受致命打击。”据此推知( )A、美国退出世界反法西斯同盟 B、美国对外政策由大国合作转为对抗 C、两大阵营已由敌对走向缓和 D、美苏两极格局建构了长期稳定时局24. 下表为第二次世界大战后美国、联邦德国、日本就业人口分布的变化表,该表反映出( )

A、首次建立横跨欧亚非三洲的庞大帝国 B、将中国造纸术、印度数字传至欧洲 C、在统治帝国期间大规模推广希腊文化 D、在4世纪末将基督教奉为帝国国教20. 在中世纪的西欧,有一种称为“誓忠礼”的庄园仪式。封臣跪在封君的面前,双手放在封君的手掌中间,宣誓效忠自己的主人。封君则将一捆树枝或者一把泥土送给封臣,进而结成封君封臣关系。这说明封君封臣制( )A、是社会稳定与商品经济产物 B、呈现以土地为纽带的契约关系 C、依赖血缘形成牢固宗法联系 D、体现出较强的国家及主权意识21. 伏尔泰在其作品《风俗论》中写道:“人类肯定想象不出一个比这更好的政府:一切都由一级从属一级的衙门裁决,官员必须经过好几次严格的考试才被录用……如果在这种行政制度下,皇帝要实行专断是不可能的。”由此推知,他理想的政治形态是( )A、“开明君主”治理国家 B、三权分立,相互制衡 C、“主权在民”暴力革命 D、间接选举,民主共和22. 学界对于拿破仑的评价不尽相同。肯定者视其为“资产阶级革命的捍卫者”和“现代欧洲的缔造者”,认为其军事与政治遗产深刻塑造了19世纪的世界格局;批评者则谴责其独裁统治与侵略行径,认为其称帝行为背叛革命理想。能为前者提供佐证的是( )A、《人权宣言》提出人民主权原则 B、《民法典》确立了现代民法体系 C、直接摧毁了欧洲大陆的封建制度 D、实行帝制且率军入侵其他国家23. 美国外交官、历史学家乔治·凯南在1946年的日记中写道:“要与苏联对抗,我们必须开展一场政治战争,一场为了特定目的而进行的消耗战。我们现在处于一个特殊的位置,既不得不预防自身可能遭受的致命打击,又不希望自己的对手遭受致命打击。”据此推知( )A、美国退出世界反法西斯同盟 B、美国对外政策由大国合作转为对抗 C、两大阵营已由敌对走向缓和 D、美苏两极格局建构了长期稳定时局24. 下表为第二次世界大战后美国、联邦德国、日本就业人口分布的变化表,该表反映出( )经济部门

年份

美国

联邦德国

日本

农业

1950年

12.2%

23.2%

50.7%

1990年

2.8%

5.1%

7.2%

工业

1950年

34.7%

42.2%

22.2%

1990年

25.8%

40.5%

33.6%

服务业

1950年

48.9%

32.4%

26.6%

1990年

71.4%

54.4%

59.2%

A、美日德三国工、农业的就业人口比重均呈下降趋势 B、20世纪西方国家从事服务业的人口数量均有所增长 C、二战后发达国家产业结构随生产力发展出现新变化 D、90年代主要资本主义国家中间阶层的人数趋于稳定25. 有学者指出“江南”作为一个历史概念,其地理范围从秦汉时期的“荆楚”,到唐宋以后的“两浙”,再到明清时期的“八府一州”,始终处于动态变化之中。教材在讲述经济重心南移时,既提到“六朝时期江南开发”,也强调“明清江南市镇经济繁荣”,但未对“江南”作明确定义。上述现象最能说明( )A、历史概念的界定须采用现代地理标准 B、历史研究的价值在于还原客观真实 C、区域史研究应完全脱离行政区的限制 D、历史空间概念具有时代性和建构性三、非选择题(本大题共2小题,第26小题17分,第27小题18分,共35分)

-

26. 阅读材料,完成下列要求。

材料一

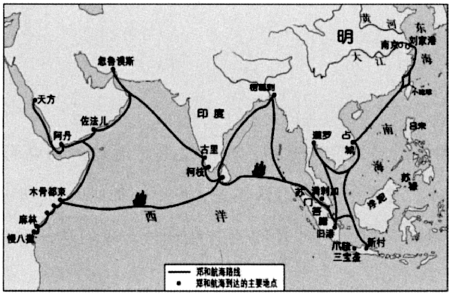

(郑)和等自永乐初(1405),奉使诸番,今经七次。每统领官兵数万人,海船百余艘……抵于西域三十余国。

——天妃宫《通番事迹碑》

1492年8月,哥伦布率领由87名船员和3艘船组成的船队从西班牙出发,开始横渡大西洋……在接下来的10年间,哥伦布先后三次西航。

——齐世荣《世界历史》

材料二 此前国人的“西洋”主要局限于亚洲范围,明中叶后来华西人将“西洋”与欧洲相联。伴随“西洋来宾”和来货的增多,“西洋”即“西方”的词意不仅与人事相连,还与物事串结,出现许多以“西洋”冠名的物件。伴随种族平等理念和国别知识的深入人心,“洋”字也回归本义,越来越多地用于极大海的特定冠词……届“大航海”来临,无边无际的海洋方才成为无遮无拦的通途。明朝中期以后,不仅对旧有的地理范围进行了全新的区域整合,而且在“心理”层面上逐渐接受了各“洋”的名实存在,说明历史进程在此节点有了转型特质。

——根据郭卫东《新世界观的形成:东、西、南、北洋的概念流变》整理

材料三 郑和下西洋连通了路上丝绸之路的西域与海上丝绸之路的西洋。从海上将海陆丝绸之路贯通的理念与实践是全球联通理念的前导,展现的是人类文明交流互鉴的宏大前景。下西洋体现的中国和平交往“共享太平之福”的理念与实践,为人类和谐相处提供了宝贵的历史经验和全球治理的中国智慧。

——万明《郑和下西洋:人类文明交流史上的光辉印记》

(1)、根据材料一,说明郑和下西洋中“西洋”这一地理概念的含义并概括郑和下西洋的特点。结合所学,说明这一事件的历史地位。(2)、根据材料二,概括“西洋”词意变化的原因,结合所学,指出推动“此节点转型”的历史事件及其对人类历史进程的影响。(3)、根据材料三,结合所学,从历史潮流与全球治理角度分析古丝绸之路为当今国际交往留下的宝贵启示。27. 阅读材料,完成下列要求。材料一 “1937年,(抗战老兵凤甲寅)我所在的部队在陕西泾阳改编。我们改编时看过一场电影,是关于抗日救国的,大家情绪高涨。部队改编后,过黄河到了山西侯马,坐火车来到太原,开赴( )。我们团虽没有参加该战役,但此次大捷后,国民党对我们的态度好转,我们从此每年发两套军装,一块钱军饷。”

——摘编自无锡档案史志馆:《家国记忆:百名抗战老兵口述史》

材料二 入侵者自北而入,随着北平古都的沦陷,机关、学校、各类事业与团体开始撤离,形成滚滚巨流。在中国大地上,你可以称为“逃难”。然而,这些人不仅仅是在逃,他们带走了大量的设备、书籍以及一切为民族复兴所必需的物资与人才。他们是怀着在另一条战线上献身的斗争意志离去的……国家还在,人民在,信念在,这就是“南迁”。

抗日战争,一面是遍及北中国的南迁,一面是中国正在走进时代大潮流,通过对自身资源的调整和对古老资源的整合,终于与世界上最强大最优秀的国家并肩为反法西斯而战斗,直到最后胜利。

——张曼菱:《西南联大行思录》

材料三 1944年,时任重庆《新民报》主笔的赵超构参加中外记者团访问延安,将其真实见闻以《延安一月》连载于报。以下为部分内容节选:

“虽然不尽为我所喜欢,却不能不承认其若干事情的强处。”

“并非假的,因为依共产党的力量,本来可以包办,而今确然有不少党外人士参加行政工作,例如边区政府副主席李鼎铭,建设厅长霍子乐,教育厅长柳湜等,他们都是有名的党外人物。这不能不算是共产党对于自己的约束……三三制虽不代表完全的民主,但也不失为‘聪明漂亮’的办法。”

“就是没有荒地,几乎没有一处是荒废的,所有的山地都成了田陌……市面上最可注意的,是铁铺之多,在300家门面中,打铁铺至少要占50家。即在深夜,我们还可以看见熊熊的炉火映着赤膊的铁匠紧张工作。”

——整理自《赵超构文集》

(1)、结合所学,根据材料一的提示信息将括号处补充完整,并简述该战役的积极意义。(2)、根据材料二,结合所学,概括“南迁”的背景,分析“南迁”的历史贡献。(3)、根据材料三,结合中国近代史的相关史实,围绕“抗战中的延安”这一主题,写一篇历史小论文。(要求:自拟标题,史实例举充分,观点陈述正确,结论合理)。