相关试卷

- 广西壮族自治区南宁市2024-2025学年高二下学期期末考试历史试题

- 湖南省沅澧共同体2024-2025学年高一下学期期末考试历史试题

- 【高考历史一轮】(纲要上)第九单元 中华人民共和国的成立和社会主义建设

- 【高考历史一轮】(纲要下)第一单元 古代文明的产生与发展

- 浙江省杭州市2024-2025学年高二下学期期末教学质量检测历史试题

- 湖南省怀化市2024-2025学年高二下学期期末考试历史试题

- 湖南省邵阳市2024-2025学年高二下学期期末考试历史试题

- 浙江省宁波市九校2024-2025学年高一下学期期末联考历史试题

- 浙江省温州市浙南名校2024-2025学年高二下学期期末考试历史试题

- 江苏省丹阳市2024-2025学年高一下学期期末质量检测历史试题

-

1、如下图是中国在1876—1880年间钢铁进口量变化示意图。这一变化主要是由于( )

A、民间设厂限制的放宽 B、清朝政府的国防建设 C、收回权利运动的推动 D、列强侵华方式的转变

A、民间设厂限制的放宽 B、清朝政府的国防建设 C、收回权利运动的推动 D、列强侵华方式的转变 -

2、从历史上治乱兴衰规律中汲取智慧,对于更好地治国理政具有重要意义。阅读材料,完成下列要求。

材料一:上(唐太宗)与群臣论止盗,或请重法以禁止,上哂之曰:“民之所以为盗者,由赋繁役重,官吏贪求,饥寒切身,故不暇顾廉耻耳。朕当去奢省费,轻徭薄赋,选用廉吏,使民衣食有余,则自不为盗,安用重法邪!”自是数年之后,海内升平,路不拾遗,外户不闭,商旅野宿焉。

——司马光《资治通鉴》

材料二:唐初统治者在隋制基础上完善了三省六部制,为唐前期的繁荣提供了政治制度保证。隋朝确立的科举制,在唐朝得到进一步的发展,起到了抑制门阀、选拔赛庶的作用,成为唐朝兴盛的人事保证。唐初继续实行均田制,抑制土地兼并,扶植自耕农,并在此基础上推行租庸调制,从而提高了农民的生产积极性,减轻了农民的徭役负担,促进了唐前期社会生产的恢复与发展。

——《简明中国历史读本》

(1)、据材料一概括唐太宗的治国主张及其实施效果?(2)、材料二涉及唐朝一系列的制度,以赋税制度为例,结合所学指出唐朝中后期的制度调整,其征税的主要标准有什么重大变化?这一变化体现了国家政策的什么趋势?(3)、综合上述材料,你从唐朝的治国理政中可以汲取哪些经验? -

3、阅读材料,完成下列要求。

材料一:汉代宰相是首长制,唐代宰相是委员制。最高议事机关又称政事堂。一切政府法令,须用皇帝诏书名义颁布者,事先由政事堂开会议决,送进皇宫划一敕字,然后由政事堂盖印中书、门下之章发下。没有政事堂盖印,即算不得诏书,在法律上没有合法地位。

——摘编自钱穆《国史新论》

材料二:唐太宗发现有一人诈伪做官,便下令将其处死。但负责审理此案的官员戴胄说:“法者,国家所以布大信于天下;言者,当时喜怒之所发耳,陛下发一朝之忿,而许杀之,既知不可,而置之以法,此乃忍小忿而存大信。”唐太宗被迫收回成命,对他说:“朕法有所失,卿能正之,朕复何忧也!”

——摘编自[唐]吴兢《贞观政要》

(1)、根据材料一指出,与汉朝相比,唐代丞相制度的新变化及这一变化的作用。(2)、根据材料二,概括该故事实质上所反映的权力冲突。并结合所学知识指出,唐初君主的权力主要受到哪些方面的制约? -

4、从唐代开始,中国的饮茶习俗就传入日本。明代,日本形成独具特色的茶道。“和、敬、清、寂”被称之为日本“茶道四规”。和、敬是处理人际关系的准则,通过饮茶做到和睦相处;清、寂是指环境气氛,要以幽雅清静的环境和古朴的陈设,造成一种空灵静寂的意境,给人以熏陶。“茶道四规”说明日本茶文化( )A、是社会等级地位的体现 B、在世界上处于领先地位 C、完全借鉴中国的饮茶文化 D、蕴含儒家和佛教思想精神

-

5、大量的文献记载表明,历代帝王、当朝皇帝、良臣功将、历史圣贤等人物是唐代肖像画的重要内容。这种肖像画主要被创作图形于凌烟阁、大明殿等殿阁的壁面上以供众人观瞻。除此以外,皇帝还经常命画师将受到赐封的功臣写真画于宗庙之壁以示表彰。这表明当时( )A、绘画的政治性功能凸显 B、士人群体不断发展壮大 C、文化的世俗化趋势增强 D、绘画技法逐渐走向成熟

-

6、《资治通鉴》卷226这样概括两税法的征收办法:“炎建议作两税法。先计州县每岁所应费用及上供之数而赋于人,量出以制入。户无主客,以现居为簿,人无丁中,以贫富为差。为行商者,在所州县税三十之一,使与居者均,无侥利。居人之税,秋、夏两征之。其租庸调、杂徭悉省。”据此材料,无法得出的结论是( )A、先以支出定赋税总额,再分配各地征收 B、主户和客户都编入现居州县的户籍 C、按田亩征收地税,按人丁征收户税 D、取消租庸调和一切杂税、杂役

-

7、“在唐代,皇帝的出令都受到明确的规制。制敕由中书省负责,皇帝不能径自制敕。中书省若认为‘词头’(即皇帝的诏书要点)不妥,可以封还,要求另发‘词头’。中书省草拟制敕以后,交门下省复核。门下省如果有异议,可以封还重拟。没有中书出书、门下复核,皇帝是不能发布合法诏敕的。”关于古代这种国家机构的设置产生的效应,下列评述中不正确的是( )A、各部门之间互相牵制与制衡,导致了行政效率降低 B、各部门分工合作,有利于责任明确,提高了行政效率 C、中书、门下省的设立,对皇权有一定的制衡作用 D、各部门权力分散,实质上有利于皇权集中

-

8、唐代前期,统治者针对北部边疆少数民族聚居区众多,在边缘诸州设置许多都督府、州来妥善安置之,“形成了拥有中华文化的中国与非汉文化的周边民族共存这一帝国的双重构造体制”。这说明,“双重构造体制”( )A、强化中央对边疆的直接控制 B、消除了边疆地区的分裂隐患 C、增强了华夏民族的文化认同 D、利于边疆地区的稳定和发展

-

9、图1、图2分别是唐代618-755年和756-907年两个阶段的进士籍贯分布图。从图1到图2的变化可以用来说明 ( )

图1 图2

A、大运河的开凿导致了北方急剧衰落 B、经济发展增强了南方政治影响力 C、中国的文化中心已转移至江南地区 D、科举制对江南地区的歧视与打压 -

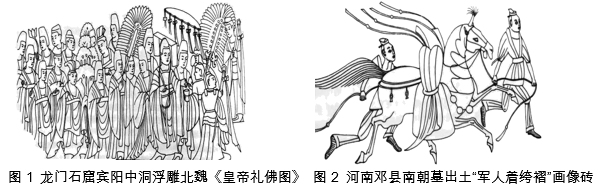

10、图1、图2为南北朝时期的文物图片,由此可知 ( )

A、北魏汉化改革彻底 B、华夏认同观进一步发展 C、胡服更具有实用性 D、民族交融助推服饰变迁

A、北魏汉化改革彻底 B、华夏认同观进一步发展 C、胡服更具有实用性 D、民族交融助推服饰变迁 -

11、东晋南朝时期,游牧民族开始了农耕定居生活,五谷杂粮与菜蔬进入了他们的生活,并吸收了汉族精细的加工方法,而汉族的传统饮食结构也得以改变,肉类食物的比重大大增加,加工方法也更多样。这一变化主要是因为 ( )A、北方汉族人口大量南迁 B、统治者汉化政策的推动 C、民族迁徙促进文化交融 D、经济发展南北差异消失

-

12、西晋末年至北魏初年,中原地区经济遭到空前破坏。北魏中期以后,北方农业生产技术却有了很大提高:《齐民要术》中提到的蔚犁以及用于播种的耧,都是当时先进的生产工具;果木栽培及保墒技术等,在当时也是先进的农业生产技术。这主要归因于北魏中期以后( )A、建立起大一统的中央集权国家 B、经济重心逐渐移向南方地区 C、抑制了大规模的土地集中现象 D、少数民族政权统治的封建化

-

13、汉武帝时改革币制,中央政府先后“行三铢钱”、“行半两钱”、造行大额虚币皮币与白金、颁布盗铸金钱者死罪令、终改铸五铢钱,再明令禁止郡国铸币,将铸币的铜材料收归中央统管,最终将铸币权收归中央。这在当时( )A、有利于减轻农民负担 B、不利于私营工商业的发展 C、不利于地方经济发展 D、有利于保障政府财政收入

-

14、传统观点认为,秦朝之所以二世而亡,是因为横征暴敛,引发农民起义;后来有研究者认为,其主要原因是实行“焚书坑儒”的思想文化专制;又有学者指出,秦朝在关东地区实行高压强硬的政策是其覆亡的重要原因。据此可知( )A、文化高压政策是秦朝灭亡主因 B、历史解释往往具有主观随意性 C、研究视角随时代发展更加全面 D、后世学者研究比传统观点可信

-

15、秦朝的贵族等级体制沿袭自商鞅变法,分二十级,最高等级的彻侯以一县为食邑,可以在封地内置吏;第十九级的关内侯虽有食邑、封户,却只能“衣租食税”;更低等级的爵位仅享受岁俸,不领有封地和人口。汉初除增加王爵外,与秦朝大体相同。秦汉贵族等级体制( )A、束缚了社会阶层的流动 B、迎合了中央集权的潮流 C、弥补了官僚体系的不足 D、增进了统治阶级的团结

-

16、以下是春秋战国时期时代特征示意图,图示中“大变革”处的内容应是( )

A、社会转型 B、文明起源 C、政权分立 D、国家产生

A、社会转型 B、文明起源 C、政权分立 D、国家产生 -

17、有学者说:“从政治角度来说,诸子百家和百家争鸣是维护政权的工具;从经济角度来说,诸子百家和百家争鸣是对当时社会经济条件快速发展的一种反映;从文化层面来说,这属于一种文化的对抗与交流,也是中华文化体系开始发展完善的标志。”这可以用来说明( )A、诸子思想出现了融合的倾向 B、百家争鸣的出现具有社会必然性 C、社会变革是历史发展的潮流 D、先秦诸子学说的多样性和复杂性

-

18、21世纪初,我国考古工作者在二里头遗址中发现了 “井”字形主干道路网络(下图)。“井”字形道路还划分出了祭祀区,其中发现有贵族居住的夯土建筑和包含铜器、玉器的墓葬。这些考古发现表明,在中华文明的早期( )

A、先民具有强烈的祖先崇拜观念 B、盛行居葬合一的网格城市布局 C、已经产生一定的城市规划思想 D、天圆地方的宇宙观已得到认同

A、先民具有强烈的祖先崇拜观念 B、盛行居葬合一的网格城市布局 C、已经产生一定的城市规划思想 D、天圆地方的宇宙观已得到认同 -

19、材料一 东周时期,中国很多地方都出现了严格意义上的城市。在这些城市里,不仅有王室宫殿和祖庙,还有手工业和商业贸易中心,更有学校等教育设施,产生了一批分属不同学派的古典哲学思想家。城市的首要功能显然是政治性的,其政治性又表现为这种城市是政权首脑机关、军事防御要塞、大型祭祀中心、手工业制作中心——主要是为王室服务的。祭祀和军事这两件事作为国家政治的头等大事,无疑直接影响了都城的城市面貌。

——摘编自段宏振《中国古代早期城市化进程与最初的文明》

材料二 宋代大量农民失去土地,促使一些无地的客户和少地的主户,或是在农村中做雇工,或是涌入城市,寻找谋生的机会。而政府的财税政策导致地方的赋税征敛相当繁重,民间规避重役、土地不敢多耕、避户等现象时有发生。大量农民涌入城市,城市人口增加、经济繁荣,商业开始“溢出”城市,在大城市周围形成了许多“草市”和“市镇”,有些市镇还因贸易发达和人口增加出现郊区城市化。宋代社会救济系统发达,但赈济范围往往限于城市,因而每遇灾荒之年,涌入城市的流民都非常可观。其中一些流民在灾后滞留在城市和市郊,成为新的城市居民。

——摘编自李亚《宋代城市化进程中的城市居民结构变化》

(1)、根据材料一并结合所学知识,概括中国先秦时期城市功能的基本特征。(2)、根据材料一、二并结合所学知识,指出与先秦城市相比,宋代城市的变化及其原因。 -

20、唐朝政府鼓励养牛,规定牛繁殖超过三头,奖励绢一匹,同时还制订了养牛的饲料标准,通过学校教育方式传授治疗牛病的技术,建立牛市促进牛的市场交易。这些举措有利于( )A、提升养牛业商业化水平 B、加速经济重心向南转移 C、促进土地资源开发利用 D、推动农业经营方式转变