相关试卷

- 2017-2018学年人教版物理八年级下学期 第十二章 简单机械 质量检测试卷

- 2017-2018学年人教版物理八年级下学期第十二章:简单机械单元测试(B)卷

- 2017-2018学年人教版物理八年级下学期第十二章:简单机械单元测试(A)卷

- 2017-2018学年人教版物理八年级下学期第十一章:功和机械能单元测试卷(B卷)

- 2017-2018学年人教版物理八年级下学期 第十一章:功和机械能单元测试卷(A卷)

- 2017-2018学年人教版物理八年级下学期 第十章 浮力 质量检测试卷

- 2017-2018学年人教版物理八年级下学期 第十章:浮力单元测试卷(B卷)

- 2017-2018学年人教版物理八年级下学期 第十章:浮力单元测试卷(A卷)

- 2017-2018学年人教版物理八年级下学期 第九章 压强 质量检测试卷

- 2017-2018学年人教版物理八年级下学期 第九章:压强单元测试卷(B卷)

-

1、如图所示是物理实验小组探究“水的沸腾”的实验装置。

(1)、如图甲所示,安装实验器材时,应按照(选填“自下而上”或“自上而下”) 顺序进行;(2)、在水沸腾时观察到的是图乙中的(选填“a”或“b”)图;(3)、通过观察图像丙可知水沸腾时的特点是:吸收热量,温度;(4)、a、b两组同学选用相同的实验装置完成实验, 他们分别绘制的温度随时间变化的图像如图丙中a、b所示, 可以判断出水的沸点为℃, 由此可知当地的大气压(选填“高于”“低于”或“等于”)标准大气压。这两组同学的绘制的图像有差异的原因是(选填“A”“B”或“C”)。

(1)、如图甲所示,安装实验器材时,应按照(选填“自下而上”或“自上而下”) 顺序进行;(2)、在水沸腾时观察到的是图乙中的(选填“a”或“b”)图;(3)、通过观察图像丙可知水沸腾时的特点是:吸收热量,温度;(4)、a、b两组同学选用相同的实验装置完成实验, 他们分别绘制的温度随时间变化的图像如图丙中a、b所示, 可以判断出水的沸点为℃, 由此可知当地的大气压(选填“高于”“低于”或“等于”)标准大气压。这两组同学的绘制的图像有差异的原因是(选填“A”“B”或“C”)。A.a组加了盖子; B.b组的水初温高; C.a组水的质量多

-

2、图甲是我们班摄影小组同学们拍摄的海边风景照,若用图乙中A点表示树冠顶部在水中的像,请画出树冠顶部的光经过水面反射进入人眼的大致光路图。

-

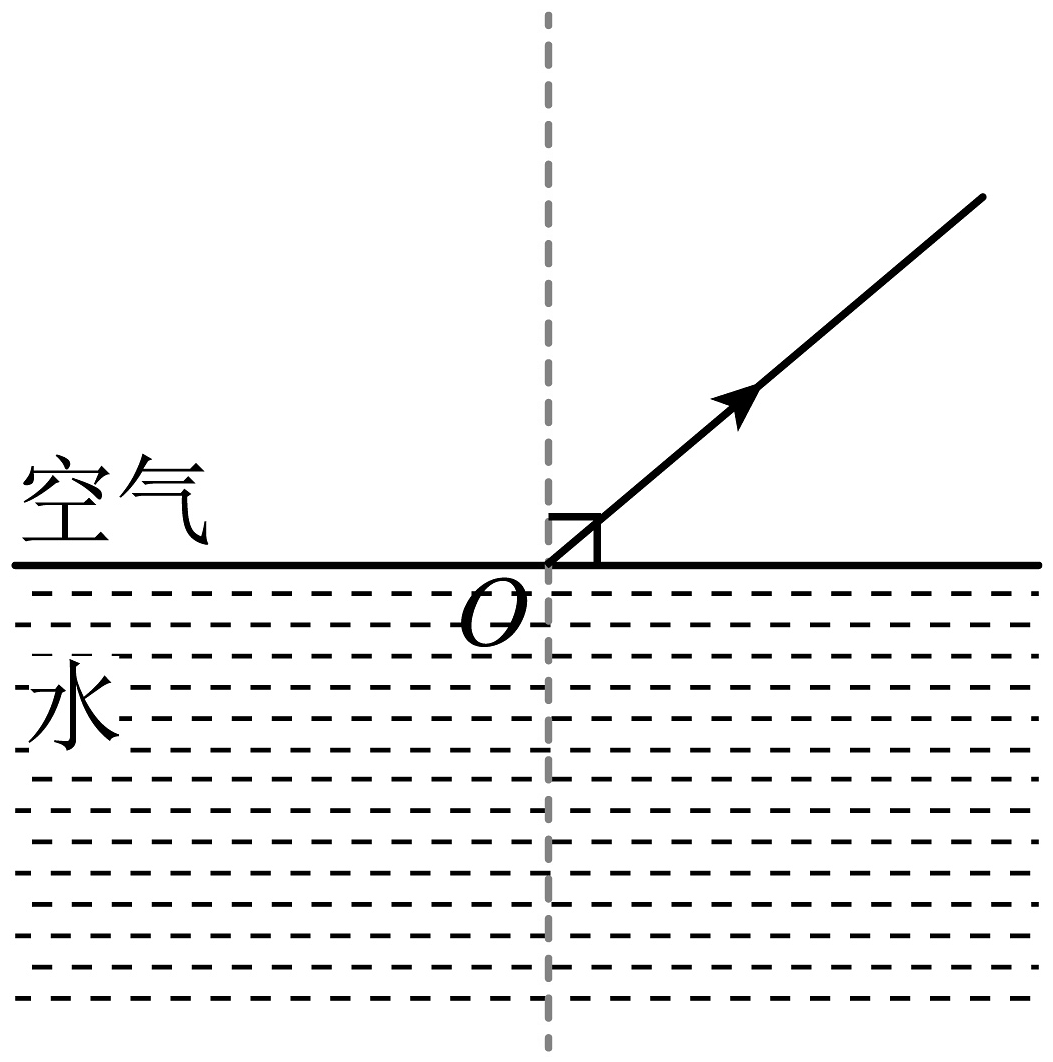

3、如图所示,是一束光线在空气中反射后的反射光线,在图中画出入射光线及其折射光线的大致方向。

-

4、如图所示,一只水鸟站在水中觅食,图中的黑影是由于光的形成的,倒影是因光的形成的像。

-

5、晚上,小明在桌面上铺一张白纸,将一小块平面镜的镜面朝上平放在纸上,用手电筒正对着平面镜照射,如图所示。这时人从侧旁观察到比较亮的是(选填“白纸”或“平面镜”),这是因为手电筒的光照射到其表面发生了(选填“镜面反射”或“漫反射”)。

-

6、如图所示声波的波形图,响度和音色相同。音调和响度相同。

-

7、小明在探究“平面镜成像”实验中,分别把一个不透明且不光滑的挡板放置在如图甲、乙所示的位置,则小明在右侧观察时( )

A、甲图中能看到像 B、乙图中能看到像 C、甲、乙两图中均能看到像 D、甲、乙两图中均看不到像

A、甲图中能看到像 B、乙图中能看到像 C、甲、乙两图中均能看到像 D、甲、乙两图中均看不到像 -

8、关于光现象, 下列说法正确的是( )A、光年是天文学上表示时间的单位 B、月亮是光源 C、太阳光由空气斜射入水中光的速度变小 D、光和光线都是真实存在的

-

9、中华诗词蕴藏着丰富的物理知识,下列对古诗词中涉及的物态变化解释正确的是( )A、“欲渡黄河冰塞川”,冰的形成是凝华现象,需要放热 B、“朝阳未出白雾起”,雾的形成是液化现象,需要放热 C、“月落乌啼霜满天”,霜的形成是凝固现象,需要吸热 D、“一装烟雨任平生”,雨的形成是汽化现象,需要吸热

-

10、小红同学在“探究海波熔化和凝固特点”的实验中,某时刻温度计示数如图甲所示,同组的小明同学画出了“温度—时间”图象,如图乙所示,由此可知,下面说法正确的是:( )

A、甲图温度计读数为44℃ B、海波的熔点和凝固点是不相同的 C、海波是晶体,海波在第10min时处于液态 D、图乙可知EF段是吸热过程,且温度不变

A、甲图温度计读数为44℃ B、海波的熔点和凝固点是不相同的 C、海波是晶体,海波在第10min时处于液态 D、图乙可知EF段是吸热过程,且温度不变 -

11、央视《国家宝藏》节目中的贾湖骨笛是以鹤类鸟的翅膀骨头制成的,它是世界上最早的可吹奏的乐器(如图),比古埃及出现的笛子要早2000年。关于骨笛的说法正确的是( )

A、笛声在空气中传播的速度越来越慢 B、按住不同的笛孔发出声音的音调会不同 C、吹奏时用的力越大,音调越高 D、吹奏的笛声是由笛骨振动发出的

A、笛声在空气中传播的速度越来越慢 B、按住不同的笛孔发出声音的音调会不同 C、吹奏时用的力越大,音调越高 D、吹奏的笛声是由笛骨振动发出的 -

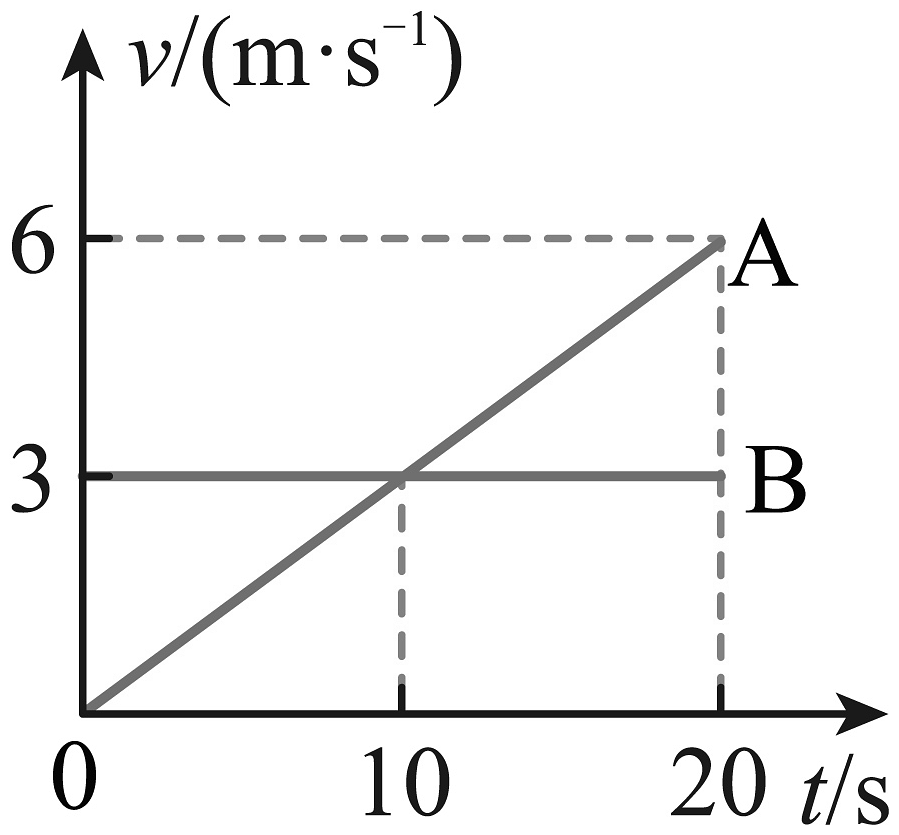

12、A同学和B同学在郊外骑自行车,他们在某段平直路面上的速度随时间变化的图像如图所示。下列分析中错误的是( )

A、0~10s两人通过的路程相等 B、以路边的树木为参照物,B同学总是运动的 C、10s时,两人的速度相等 D、A同学做变速直线运动

A、0~10s两人通过的路程相等 B、以路边的树木为参照物,B同学总是运动的 C、10s时,两人的速度相等 D、A同学做变速直线运动 -

13、某十字路口红灯拦停了很多汽车,拦停的汽车排成笔直的一列,最前面汽车的前端与停车线相齐,相邻两车前端之间的距离均为10m。假设行车绿灯亮起瞬间,每辆车都同时加速启动,6s后速度都达到12m/s,该过程中小车通过了36m,之后以12m/s的速度匀速通过路口。该路口绿灯亮的时间20s,而且按倒计时显示。另外交通规则规定:原绿灯通行的汽车,车头越过停车线的汽车允许通过。求:

(1)、小车从启动加速到12m/s的过程中,它的平均速度是多少;(2)、一次行车绿灯时间有多少辆汽车能通过路口;(3)、与汽车同时等待的还有与车道平行的人行横道的人(人与第一辆车头齐平),车行道与人行道绿灯同时亮起,人行道上的人与汽车同时出发。已知v人=1.5m/s,人行横道长24m。当人刚走完人行道时,求最前面的汽车车头距他多少米?

(1)、小车从启动加速到12m/s的过程中,它的平均速度是多少;(2)、一次行车绿灯时间有多少辆汽车能通过路口;(3)、与汽车同时等待的还有与车道平行的人行横道的人(人与第一辆车头齐平),车行道与人行道绿灯同时亮起,人行道上的人与汽车同时出发。已知v人=1.5m/s,人行横道长24m。当人刚走完人行道时,求最前面的汽车车头距他多少米? -

14、阅读短文,回答问题

光纤的奥秘

光纤电缆是本世纪最重要的发明之一、发明光纤电缆的,就是被誉为“光纤之父”的华人科学家、诺贝尔奖获得者------高锟。光纤电缆利用玻璃清澈、透明的性质,使用光来传送信号。光可以从弯曲的玻璃光纤的一端传到另一端,而不会“溜”出玻璃光纤,这是为什么呢?

原来,光从玻璃射入空气时,折射角入射角(如图甲)(填“大于”、“小于”或“等于”)。当入射角增大时,折射角也增大(如图乙),到某一角度,使折射角达到90°,入射角再增大时,折射光完全消失,只剩下反射光(如图丙),这样光就在玻璃中传播,而不会“溜”出玻璃光纤(图丁),这种现象叫做全反射,它只有在如上述的情况下才可能发生。图1是光从玻璃射入空气时,折射角随入射角变化而变化的图像。

所以,一般弯曲的光学纤维(简称光纤),只要它的玻璃芯的透明度高、均匀,并且芯与外皮层之间的分界面光滑,就是一根好的光导管。一根头发般细小的光纤,其传输的信息量相当于一条饭桌般粗大的铜“线”,为目前的信息高速公路奠定了基础,数以万计的光学纤维构成的光学纤维束(如图2),它不仅能传导光能,也能将图像从一端传到另一端。传光能的纤维束称传光束,同时能传图像的纤维束称传像束。

(1)完成上文中的空格

(2)光从空气进入玻璃时(填“有可能”或“不可能”)发生全反射。

(3)光从玻璃进入空气时入射角必须满足条件才会发生全反射

A.大于42° B.小于42° C.大于45° D.小于45°

(4)某些自行车的尾灯也采用了全反射被镜的原理,从后面开来的汽车发出的强光照到尾灯后,会有较强的光被反射回去,使汽车司机注意到前面有自行车。尾灯的构造如图所示。下面说法中正确的是

A.汽车灯光应从左面射过来,在尾灯的左表面发生全反射

B.汽车灯光应从左面射过来,在尾灯的右表面发生全反射

C.汽车灯光应从右面射过来,在尾灯的左表面发生全反射

D.汽车灯光应从右面射过来,在尾灯的右表面发生全反射

-

15、如图a所示,停在公路旁的公安巡逻车利用超声波可以监测车速;巡逻车上测速仪发出并接收超声波脉冲信号,根据发出和接收到的信号间的时间差,就能测出车速。在图b中,、测速仪先后发出的两次超声波信号,、分别是测速仪检测到的、经反射后的信号。设测速仪匀速扫描,与之间的时间间隔为3.6s,超声波在空气中传播的速度为340m/s,假设被测汽车沿直线匀速行驶,则下列说法正确的是( )

A、图b中每小格表示的时间是0.2s B、测速仪第一次发出的信号到被测汽车收到时,汽车距测速仪的距离是204m C、汽车的行驶速度是20m/s D、汽车的行驶速度是40m/s

A、图b中每小格表示的时间是0.2s B、测速仪第一次发出的信号到被测汽车收到时,汽车距测速仪的距离是204m C、汽车的行驶速度是20m/s D、汽车的行驶速度是40m/s -

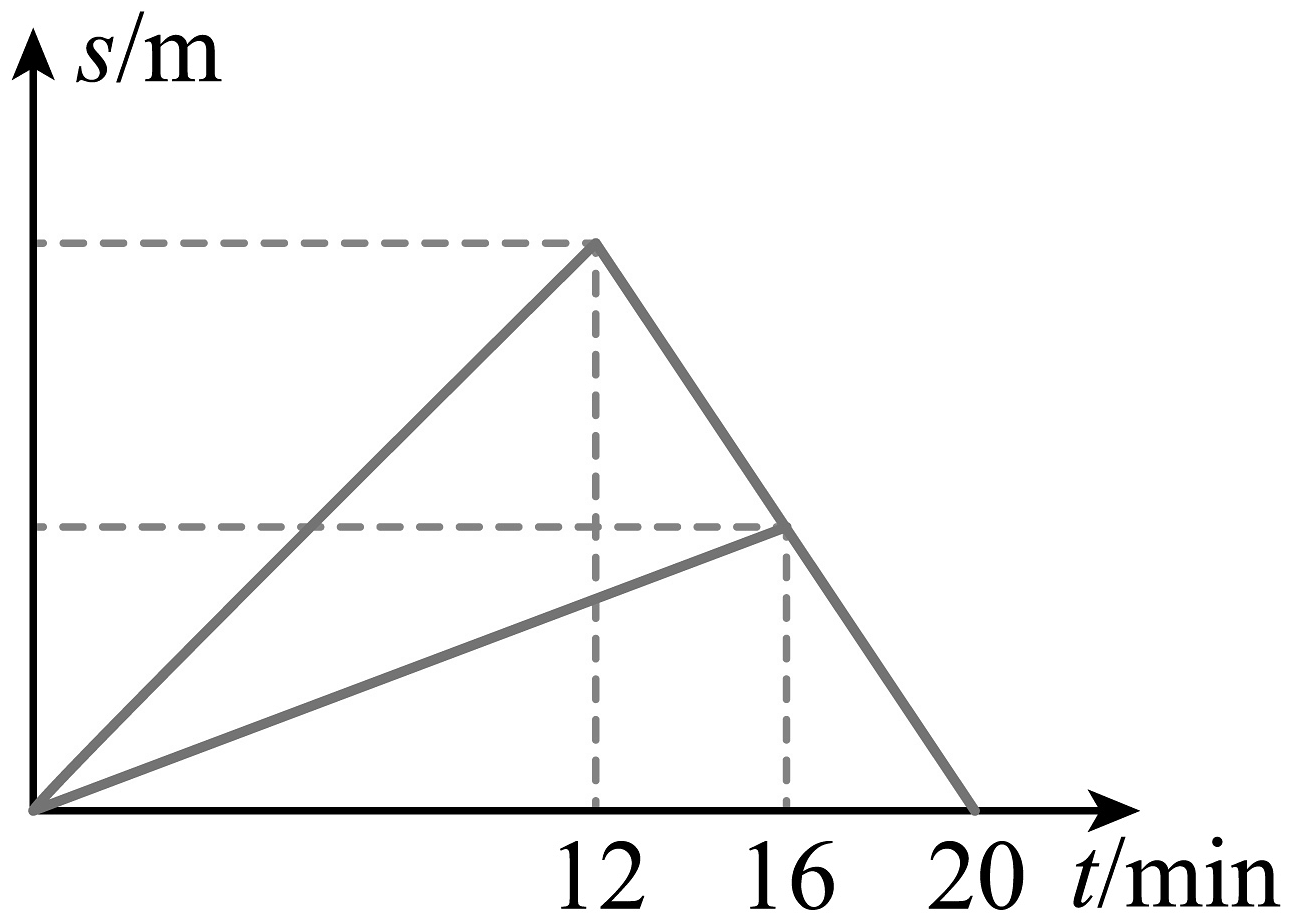

16、小刘与小王住在同一个小区,周末他们都要去同一个书店看书。他们沿相同的路线同时从小区大门口出发,小刘走路,小王骑自行车。当小王以4m/s的速度骑车用时12min到达书店,却发现书店关门了,于是他立刻沿原路返回。又过了4min他遇到了正在走路的小刘,于是载着小刘一起回家了。小王从小区出发到返回一共用时20min,如图是他们的路程与时间图像。下列说法正确的是( )

A、小刘走路一共用了20min B、小王骑车返回的速度是6m/s C、他们小区距离书店1440m D、当小王到达书店时,小刘距书店还有1800m

A、小刘走路一共用了20min B、小王骑车返回的速度是6m/s C、他们小区距离书店1440m D、当小王到达书店时,小刘距书店还有1800m -

17、如图所示,一只烧杯中装有半杯水,放在水平木板AB上,一束光线竖直向下照在水面上。现在B端下方垫一个小木块C,使木板倾斜一个小的角度,则此时( )

A、反射光线顺时针方向旋转 B、反射光线逆时针方向旋转 C、折射光线的方向不变 D、折射光线顺时针方向旋转

A、反射光线顺时针方向旋转 B、反射光线逆时针方向旋转 C、折射光线的方向不变 D、折射光线顺时针方向旋转 -

18、甲、乙、丙三个人各乘一个热气球,甲看到楼房匀速上升,乙看到甲匀速上升,甲看到丙匀速上升,丙看到乙匀速下降,那么,从地面上看,甲、乙、丙运动情况可能是( )A、甲、乙一定匀速下降,且v乙>v甲 , 丙可能停在空中 B、甲、乙一定匀速下降,且v乙>v甲 , 丙可能匀速下降,且v丙>v甲 C、甲、乙一定匀速上升,且v乙>v甲 , 丙可能匀速下降,且v丙>v甲 D、甲、乙、丙都在匀速上升,且v丙<v甲<v乙

-

19、四中的操场正在举办运动会,同学们激情飞扬,关于运动会上出现的物理知识,不正确的是( )A、同学们的加油声是由声带的振动产生的 B、4×100m的接力赛中,两运动员在交接棒的过程中,应该保持相对静止,才对交接棒有利。 C、百米赛跑时,裁判员听到发令枪的声音后计时,对应的运动员成绩会变差。 D、音箱发出的很大声音,影响了附近居民的正常生活,对他们来说,这个声音是噪音。

-

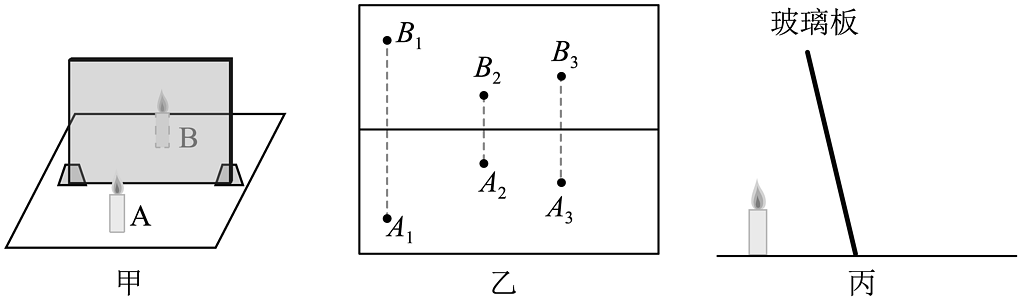

20、五代时期名士谭峭所著《化书》中,记载了照镜子时“影与形无异”的现象。关于平面镜成像的特点,小王用图甲所示装置进行了探究。

(1)、用玻璃板代替平面镜进行实验,目的是便于;(2)、将点燃的蜡烛A放在玻璃板前,再拿另外一支外形相同但不点燃的蜡烛B放在玻璃板后移动,用蜡烛B来确定蜡烛A成像的位置,在寻找蜡烛A的像的位置时,眼睛应该在蜡烛(填“A”或“B”)这一侧观察;(3)、当把蜡烛A靠近玻璃板时,蜡烛通过玻璃板所成像的大小将。(选填“变大”“变小”或“不变”)(4)、改变蜡烛A的位置,进行三次实验,用直线将物和像的位置连接起来,如图乙所示,像和物体的连线与镜面垂直,用刻度尺测得像和物到镜面的距离;(5)、如图丙,将玻璃板倾斜,蜡烛的像将(选填“仍然”或“不再”)与蜡烛关于镜面对称。

(1)、用玻璃板代替平面镜进行实验,目的是便于;(2)、将点燃的蜡烛A放在玻璃板前,再拿另外一支外形相同但不点燃的蜡烛B放在玻璃板后移动,用蜡烛B来确定蜡烛A成像的位置,在寻找蜡烛A的像的位置时,眼睛应该在蜡烛(填“A”或“B”)这一侧观察;(3)、当把蜡烛A靠近玻璃板时,蜡烛通过玻璃板所成像的大小将。(选填“变大”“变小”或“不变”)(4)、改变蜡烛A的位置,进行三次实验,用直线将物和像的位置连接起来,如图乙所示,像和物体的连线与镜面垂直,用刻度尺测得像和物到镜面的距离;(5)、如图丙,将玻璃板倾斜,蜡烛的像将(选填“仍然”或“不再”)与蜡烛关于镜面对称。