-

1、根据语境,在下面的空缺处,填写相应的内容。

“山“里有凌云壮志,一如杜甫“望岳“时抒怀:“会当凌绝顶,①“;“山“里有② , 一如木兰跨越关塞奔赴战场:“万里赴戎机,关山度若飞“;“山“里有无畏精神,一如王安石登飞来峰时咏叹:“③ , ④“。“山“可以是人生困难,一如杨万里穿行群山时倾悟:“⑤ , ⑥“;“山“更可以是精神高地,一如⑦(填作者)在《陋室铭》中借“⑧ , 有仙则名“,明陋室不陋。

-

2、按要求回答问题。

小语

《说文解字》中说:“山,宣也。宣气散,生万物,有石而高。象形。“可见,山不仅外形上有①____的特点,还很神秘,能宣地气,生万物。

是啊,“山“可以是客观之山,我们站在高山之diān②____,望黄河惊涛澎湃;“山“也可以是艰难险阻,我们需要翻山越lǐng③____,才能到达彼岸;“山“还可以是品德丰碑,我们应当仰山慕贤,以风骨丈量人生。

小舟

小文

说到品德,我想起《陋室铭》里“惟吾德馨“的“馨“字和《爱莲说》中“亭亭净植“的“植“字,透过这两个字,我们可以看到作者山岳一般的操守与品质。

没错!我们在探山的过程中,也在识读文人墨客的品格,那些藏在文字里的“山“之精神,正化作我们仰止的道德高峰。

小海

(1)、请你根据“山“字字形或《说文解字》的解释推测,把①处补充完整。(2)、小舟提笔忘字,有两个汉字用拼音标注,请你帮他写出来。(3)、请你用现代汉语解释小文发言中的两个加点字。 -

3、《右溪记》一经问世,即受世人推崇。时人或作《右溪吟》,或绘《溪山竹石图》。请按要求完成下列题目。

右溪吟

城西百步隐溪踪,南入营溪韵自浓。

怪石欹斜藏异态,清流奔涌奏奇钟。

佳竹垂影遮幽径, ▲

胜境长埋无人问,怅然疏凿刻铭封。

(1)、颈联后一句内容被打乱如下,请写出正确的诗句。绕 香草 碧峰 生芳

(2)、下图能否作为《右溪吟》的插图,请结合诗句说明理由。 (3)、小队成员认为:图画所绘之景与《右溪记》所写右溪风光在审美追求上有相通之处,请结合图文内容进行阐述。

(3)、小队成员认为:图画所绘之景与《右溪记》所写右溪风光在审美追求上有相通之处,请结合图文内容进行阐述。 -

4、阅读

◎材料一

从小丘西行百二十步,隔笔竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

同游者:吴武陵,龚古,余弟宗玄。隶而从者,崔氏二小生:曰恕己,曰奉壹。(选自《小石潭记》)

◎材料二

道州城西百余步,有小溪。南流数十步,合营溪。水抵两岸,悉皆怪石,欹嵌盘曲,不可名状。清流触石,泗悬激注;佳木异竹,垂阴相荫。

此溪若在山野之上,则宜逸民退士之所游处;在人间,则可为都邑之胜境,静者之林亭。而置州以来,无人赏爱;徘徊溪上,为之怅然。乃疏凿芜秽,俾为亭宇;植松与桂,兼之香草,以裨形胜。为溪在州右遂命之曰右溪刻铭石上彰示来者。

(选自《右溪记》)

【注释】元结担任道州刺史时,发现了一条无人问津的小溪。景色优美却被荒草淤泥所掩盖不为人知。联想到自己的身世和社会的现状,有感而发,写下《右溪记》。

(1)、阅读材料一、二,准确理解文意,根据要求完成下表任务。任务

文言词句

方法

释义

字词

解释

悉皆怪石

课内迁移:皆若空游无所依。

其岸势犬牙差互

词类活用:名词作状语

佁然不动

引经据典:《说文》:“佁,痴貌。

以裨形胜

字典释义:A.弥补B.增添 C.益处 D.辅助

(2)、断句(限断三处)为溪在州右遵命之曰右溪刻铭石上彰示来者

(3)、翻译句子潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。

(4)、柳宗元因美景‘心乐之’,但清冷环境又让他‘凄神寒骨,悄怆幽邃’,借景抒发之情。元结欣赏美景,却因它‘无人赏爱’而内心 , 他借右溪无人问津,感慨自己 -

5、阅读

◎第一小组:

调研内容:研学市场现状

调研成果:

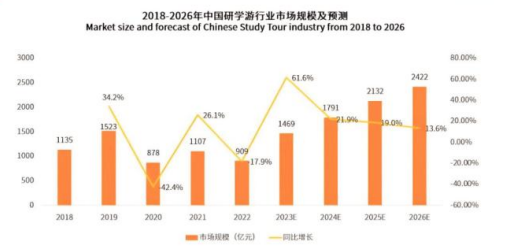

中国研学游行业市场规模变化

暑假已至,国内研学市场一片火热。多家在线旅行平台数据显示,今年暑期研学游主题产品增长显著。从市场规模来看,2023年中国研学游行业市场规模达1469亿元,2024年市场规模有望达1791亿元,同比增长21.9%,预计2028年,中国研学游行业整体市场规模将突破3000亿元, 展现出广阔的发展空间。研学游作为 “教育+旅游”的新兴业态,受到越来越多家长和学生的青睐,研学时间从单天到数周不等,内容涵盖名校参访、博物馆讲解、户外活动、自然探索、科学实践等。

◎第二小组:

调研内容:研学活动舆论

调研成果:

网名:探索少年身份:中学生作为学生,我太喜欢这次的自然科学研学啦!实地观察各种植物和昆虫,比在书本上看图片有趣多了。专业老师还耐心讲解,让我学到了好多课堂上学不到的知识。真心希望以后能多开展这种贴近自然的研学,让我们能有更多机会亲近大自然、探索大自然的奥秘!

网名:守望者身份:教育工作我觉得研学活动的课程设计有可圈可点之处。将理论知识与实践紧密结合,比如在历史文化研学中,安排学生模拟古人的生活场景,这种沉浸式体验能让学生更好地理解历史知识。建议其他研学机构也能借鉴这种方式,设计出更多优质的课程。

网名:旅行达人爸身份:学生家长价格有点不太合理,感觉收费过高,和活动提供的服务不太匹配。希望能在价格上更加亲民一些,让更多家庭能够轻松负担。

网名:商海扬帆身份:旅行社负责人研学市场就像一片亟待深耕的蓝海,既有可观的利润,也暗藏不少风险。从家长和学生的反馈来看,优质课程、安全保障、合理价格是抓住客源的关键。但行业乱象也不容忽视,从餐饮住宿的品控到导师团队的专业性,每个环节的疏漏都可能影响口碑,

◎第三小组:

调研内容:溪口研学展望

调研成果:

从细分市场到研学城市

研学旅行可以助力城市打造新名片

优势产业,是城市品牌的稳定支点。有产业支撑的城市才能走得更远,产业就是城市品牌的稳定支点。如合肥已成为科创之城、长沙有发达的娱乐产业、特拉维夫是国际创新之城,安特卫普是世界钻石中心

文旅产业,可成为放大品牌影响的杠杆。当优势产业与研学旅行相结合,可带来更优质产品与服务更快的迭代速度、更专业的知识输出,通过研学旅行把产业优势植入游客心智,加深对城市的认知.

产业优势,向在地文旅消费的转化

优势产业如何转化为在线的文旅消费,是值得每个城市思考的问题,研学旅行或可扮演合适的转换接口与通道,不论是面对C端还是面向B端的产业优势都可进行转化

研学城市,需要长期的品牌积累

研学城市品牌建设要首先明确自身在区域中的定位,需要找到城市特色,并且通过研学旅行让城市认知走进每类客群的心智之中,最终形成城市品牌认知

历史文化资源与文化创意产业结合

蒋氏故居文化:溪口镇是蒋介石、蒋经国父子的故乡,蒋氏故居景区保存了22处蒋氏遗址和民国史迹。可结合这些资源,开发民国历史文化研学课程,让学生了解民国文化。

佛教文化:雪窦寺、弥勒大佛等佛教文化景点闻名遐迩。可以开展佛教文化研学活动,让学生了解佛教的历史、教义、艺术等。

自然风光资源与户外运动产业结合

雪窦山自然景观:雪窦山以其壮丽的瀑布、幽深的峡谷和丰富的植被吸引游客。可以利用雪窦山的自然优势,开展户外探险、徒步登山、地质考察等研学活动。

亭下湖生态资源:亭下湖湖水清澈,周围群山环绕,生态环境优美。可开展水上运动研学项目,如划船、皮划艇、帆船等,让学生在实践中学习水上运动技能和安全知识。

现代农业资源与生态农业产业结合

特色农产品种植基地:溪口镇的茶叶、水蜜桃等特色农产品闻名遐迩。可依托这些种植基地,开展茶文化、桃文化等主题研学活动让学生在研学中体验农产品的加工和营销。

(1)、以下是第一小组得出的结论,与材料相符的一项是( )A、2018年开始,中国研学旅游行业市场规模总量每年逐步增长。 B、2024年中国研学游行业市场规模达1791亿元,同比增长21.9% 。 C、2024年开始,预计中国研学旅游行业市场规模总量持续增强,但增强速度逐步放缓。 D、当前研学市场比较规范,行业之间的乱象可以忽略不计。(2)、第二小组调研研学舆情,请根据所得分析研学活动的利弊。(3)、溪口镇为实现高质量发展,向社会征求城市发展建议。请你结合以上的调研资料,递交一份“研学助力城市发展”建议,120字左右。 -

6、阅读

知识卡片:卡尔维诺小说特点

◎荒诞与现实交织:荒诞情节背后,反映的是上世纪50年代城市生活。

◎象征手法的运用:核心象征体和人之间的联系。

◎深刻的哲理思考:小说探讨了工业文明和个人自我价值的的异化等主题。

雨水和叶子

(意大利)卡尔维诺

在公司各种杂七杂八的任务中,马可瓦多要负责每天早上给玄关的盆景浇水。那是通常会被摆在家里的绿色植物的一种,只是一株长得就像植物的植物而已。尽管只是一株植物,它也有它的痛苦。它缺乏光线、空气和露水,光秃秃地像一根棒子。

每次浇完水,他总是要盯着看好一会儿,然后叹一口气,不知道是为了植物还是为了他自己。因为在那株封闭于公司墙壁间日益变黄变瘦的灌木身上,他找到了一个患难之交。植物进入了马可瓦多的生命,主宰着他日夜的思路。

一天下雨,马可瓦多把盆景搬到了院子里,男人和植物就这么伫立在中庭。男人共情植物的感觉,而植物则像突然全身淋湿、陷入惊愕的人。为了让它淋更多的雨,马可瓦多说服主任,把植物带回去一晚。

马可瓦多俯身在小摩托车的把手,在倾盆大雨中穿过城市。身后的货架上绑着盆景,摩托车男人植物像是一体的。事实上,驼着背臃肿的男人不见了,只看到摩托车上有一株植物。马可瓦多转过头看见滴着水珠飘扬的叶子,而每一次他都觉得植物似乎又更高更茂盛了。

那是个有窗台的拥挤的阁楼。马可瓦多把植物放在窗台上,从房间可以看到植物映在窗台上的影子。下雨的夜晚,就会听到水珠的嘀嗒声,像风湿病的预警器。而那个晚上马可瓦多每次从睡梦中醒来都伸长了耳朵,那嘀嗒声成为欢乐的音符,这告诉他雨还在下,而雨还在温柔地、不间断地滋养着植物,让叶子如帆一般张开。

尽管他已经做好了准备,但是早上打开窗户时他还是无法相信自己的眼睛:植物塞满了半个窗户,叶子起码多了一倍,并且不再低垂,而是如剑一般挺立锋锐。他将植物贴在胸口下了楼,绑在货架上奔向公司。马可瓦多希望能把盆景再带回家,可早已经不下雨了,不知道还能找什么借口。天空其实并不晴朗,累积的乌云传达着下雨的可能。他马上带着植物出发,他要带着植物去追雨。

星期六下午和星期天,马可瓦多都是这么度过的:载着植物在小摩托车上颠簸着,观察着天空,寻找一朵他认为最有可能的乌云,在路上追赶直到遇见雨水为止。有时,他转过身来,看见植物又长高了一些,高得像计程车,像小卡车,像电车!而它的叶子也越来越宽阔。现在它已经是一棵树了,奔驰在城市里,把交通警察、汽车驾驶和行人弄得晕头转向。

雨停了。接近傍晚时分,在路的尽头、家与家之间的空隙,出现彩虹朦朦的光。在雨水中竭尽全力猛然成长的植物开始筋疲力尽,四处奔驰的马可瓦多并没有发现他身后的叶子一片一片地由绿转黄,再转为金黄。已经好一段时间,由摩托车、汽车、脚踏车和小孩子组成的队伍跟在这棵穿梭于城市中的树木后面,而马可瓦多毫不知情。他们喊着:“猴面包树!猴面包树!”然后惊异地看着树叶变黄。每有一片叶子剥落飞去,便有许多只手举起捕抓它。

刮起一阵风,金黄色的叶子随风扬起,四处飞舞。马可瓦多仍以为自己肩后有一棵翠绿茂盛的树,直到突然间回过头去。树不见了,只剩下一根插满了光秃秃叶梗的树干,还有枝头最后一片黄叶。在彩虹的光中仿佛其它东西都是黑的——人行道上的行人和两侧边房的立面。在这黑幕前方,半空中飘的是数以百计的金黄色的叶子,闪闪发亮,而数以百计的红色、粉红色的手在幽暗中举起争夺着叶子。风把金叶子刮向尽头的彩虹那儿,那些手,那些呼喊,连最后一片叶子也掉落了,由黄变为橘、红、紫、蓝、绿,重新变黄,然后消失不见。

马可瓦多瘫坐在地上,枯枝勾住他破旧的衣领,像无数只无力的手。(有删改)

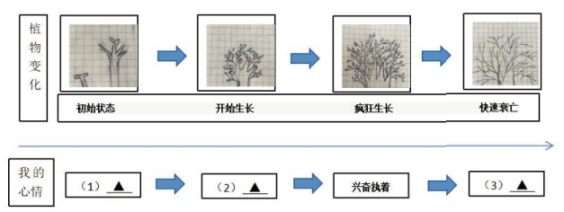

(1)、阅读小说,完成思维导图。 (2)、荒诞夸张的语言是本文的亮点,结合下面句子从修辞角度赏析。

(2)、荒诞夸张的语言是本文的亮点,结合下面句子从修辞角度赏析。植物塞满了半个窗户,叶子起码多了一倍,并且不再低垂,而是如剑一般挺立锋锐。

(3)、卡尔维诺通过植物的荒诞生长与消亡,探讨了多重主题,请结合文本阐述。以下两个角度供你参考:① “自然与城市文明的冲突” ②“个体在现代社会的精神困境”

(4)、寻宝小队成员认为小说的结尾过于悲观颓废,拟改写结尾。请展开合理想象,助力寻宝小队,字数不少于100字。 -

7、完成表格

字形溯源

古籍释义

成语积累

仁者兼爱,故从二。——《说文解字》

为富不仁、仁至义尽、____

(1)、上表是同学们对“仁”字的溯源,请你结合《经典常谈》中的《说文解字一》解读上表资料,判断“仁”在造字上属于(选择字母) (A.形声 B. 象形 C.会意)(2)、请你在上表中的“成语积累”处补充一个带“仁”字的成语 -

8、根据要求写作

美妙人生的关键在于你能迷上什么东西。

——刘慈欣《球状闪电》

栏目及征稿要求:

◎时光手记

在你的美妙人生中,你曾迷上了什么东西呢?请记叙自己的一段亲身经历。

◎旅途见闻

在你的美妙人生中,你曾看到过怎样的风景?你曾拥有怎样的奇遇?请写一篇游记。

写作要求:请你从“时光手记”或“旅途见闻”栏目中,任选一个栏目进行投稿。要求字数不少于600字,文章中不得出现真实校名人名。

-

9、阅读

【甲】柳子厚幕志铭① (有删减)

韩愈

子厚,少精敏,无不通达。逮其父时,虽少年,已自成人,能取进士第,崭然见头角,众谓柳氏有子矣。其后以博学宏词授集贤殿正字②。

贞元十九年,由蓝田尉拜监察御史。顺宗即位,拜礼部员外邮。遇用事者得罪,例出为刺史。未至,又例贬永州司马。居闻,自刻苦,务记览,为词章,泛滥停蓄,为深博无涯,而自肆于山水间。元和中,尝例召至京师;又偕出为刺史,而子厚得柳州。既至,叹回:“是岂不足为政邪?”因其土俗,为设教禁,州人顺赖。其俗以男女质钱,约不时赎③ , 子本相侔④ , 则没为奴婢。子厚与设方计,悉令赎归。其尤贫力不能者,令书其佣⑤ , 足相当,则使归其质。观察使下其法⑥于他州,比一岁⑦ , 免而归者且千人。

子厚以元和十四年十一月八日卒,年四十七。子厚有子男二人,长曰周六,始四岁;李曰周七,子厚卒乃生。女子二人,皆幼。

【乙】诏追赴都二月至亭上

柳宗元

十一年前南渡客,四千里外北归人。

诏书许逐阳和至,驿路开花处处新。

【注解】①唐代文学家韩愈为已故好友柳宗元所创作的的志铭。②集贤殿正字:官名。③不时赎:不按时赎取。④子木相侔(móu);利息和木钱相等。⑤书其佣:让债主记下子女当佣工的工钱。⑥下其法:推行赎回人质的办法。⑦比一岁:等到一年后。

(1)、解释下列加点字的意思。虽少年

益自刻苦

是岂不足为政邪

悉令赎归

(2)、根据韩愈的《柳子厚墓志铭》,小语整理出了柳宗元的人生经历,请你补充完整。时间

仕途经历

主要作为

少年

进士及第,以博学宏词授集贤殿正字

贞元十九年及顺宗即位

任监察御史,拜礼部员外郎贬为刺史,又贬为永州司马

、

元和中

召回京师,

改革政、造福百姓

元和十四年

卒于柳州任上

遗恨而终

(3)、结合【甲】文内容,推测柳宗元【乙】诗写于哪个时期,并说明理由。A.顺宗即位,被贬为永州司马时期 B.元和中,被召回京师时期

(4)、你认为遭贬谪后的柳宗元是消极悲观之人还是积极有为之人呢?请结合《小石潭记》和【甲】文相关内容进行辨析。 -

10、阅读

材料一:

◆演说有声

在中世纪前的古代埃及、希腊、巴比伦、印度和中国等地区,演讲已成为普遍的社会现象。在中国,演讲这一形式在先秦的古代社会已广泛盛行。春秋战国时代,更是形成了“百家争鸣”的局面,游说风气极盛。如孔子首创私人讲学的风气,对学生进行辞令训练,使之成为善之才。荀子、韩非子对演讲心理、技巧和语言风格都作了详细的论述。战国末,苏秦一人身佩六国相印,以雄辩的口才,一一说服秦以外的六国,张仪则与苏秦针锋相对,实行连横政策,凭三寸不烂之舌为秦统一天下立下了汗马功劳。正是这些口才家,创造了这样一个辉煌的时代。

——摘自马振鑫《演讲历史》

演说在晚清的兴起,绝对是一件大事。1899年,梁启超接受日人犬养毅的建议,将学校、报章、演说定义为“传播文明三利器”。此后,整个二十世纪中国,无论哪个政党、派别或个人,只要想进行有效的思想启蒙或社会动员,都离不开“演说”这一利器。晚清以降迅速崛起的演说,不仅仅是政治、社会、学术、文化活动,甚至深刻影响了中国的文章变革。

当初中国表弱贫困,教育极为落后,“演说”显得很重要;但今天中国,基础教育普及、高等教育毛入学率已过半,为何还需要“演说”?这就说到,在接受信息、传递知识、培育教育方面,眼睛与耳朵各有分工。任何时代,即便满腹经纶的学者,也都愿意倾听——假如演说很有质量的话。

——摘自陈平原《有声的中国》

青年们先可以将中国变成一个有声的中国。大胆地说话,勇敢地进行,忘掉了一切利害,推开了古人,将自己的真心的话发表出来。只有真的声音,才能感动中国的人和世界的人:必须有了真的声音,才能和世界的人同在世界上生活。

——鲁迅《无声的中国》

材料二:

◆青春有形

对我来说,滑雪是我最大的自信来源,我八岁的时候刚开始滑雪,我是我们队上唯一的一个女孩。而且我当时上的学校是全女子学校,所以我见到滑雪队里的男孩们,太可怕了,我不敢跟他们说话。但是当我学到一个新动作的时候,他们会来我这儿说:“爱凌,你怎么学会的?你是怎么做到的?”当他们学会的时候,我也同样会问:“你在空中会看到什么?你落地的时候感觉是什么样子的?”所以通过滑雪,我找到了友谊;通过滑雪,我找到了自信。通过运动去找到自信,去打破自己的界限,变成最好的自己。

一一谷爱凌《自信的青春》

我有一个大大的梦想,那就是用我的热爱,改变这个世界!怎样追逐热爱?大概就是虽然外界纷纷扰扰,但我心自有方向。19岁那年,还在念大一的我第一次玩单片机,每天泡在图书馆里面“谱曲”,在实验室“奏乐”。我想,沿着这条路走下去,终究会有一天,我可以做出一款产品,改变世界!一年后,制作出一个多自由度力反馈手套和3D虚拟现实力交互软件,并在不久后,申请了我人生中的第一个专利。再到23岁那年,我在研究生期间,用不到2万元,做了一款自研的电驱动小四足机器人,首次提出了低成本、高性能电驱动四足机器人技术方案。我要在别人没有到达过的无人区,踩出一串属于我自己的脚印。你还想改变这个世界?我想试试,让我们一起试试。以热爱,致青春!

——王兴兴《以热爱,致青春》

(1)、请阅读以上材料,选出不符合文本信息的一项( )A、古今中外的善辩之才都是通过演讲心理、技巧和语言风格等方面的训练,才成为雄辩之人。 B、梁启超接受日人犬养毅的建议,将学校、报章、演说定义为“传播文明三利器”。 C、鲁迅在演讲稿《无声的中国》中认为“真的声音”需抛开个人利害与古人的束缚。 D、谷爱凌在演讲稿《自信的青春》中说到自己通过滑雪找到友谊,建立自信。(2)、王兴兴和谷爱凌的演讲都极具感染力,请结合材料二,从演讲素材选择或语言技巧角度,谈谈他们的演讲是如何感染听众的?(3)、活动最后,需要每一位同学参加“青春有你,大胆发声”主题演讲,现在请结合以上材料,发表微演讲,说说当代青年学会演讲的必要性。(150字左右) -

11、阅读

人间的羊卓

丁立梅

①从拉萨去往日喀则,是往后藏而去,沿途的色彩,比起前藏来说,稍稍逊色了些。然处在八月好时节,也是黄是黄、绿是绿的。山大抵都是光秃秃的,寸草不生,山脚下却黄绿铺陈。绿的是青,刚刚抽穗。黄的是油菜花,刚刚怒放。没有整齐划一的,都是顺势而长,反倒有种自由散漫的美,看得人心猿意马。

②沿途要翻越海拔5030米的甘巴拉山口。不知道是不是心理作用,一听到高海拔,我的头就开始山呼海啸起来,得用手指头紧紧按住两边的太阳穴,眼睛却不肯闭上,窗外的景,我不想错过一点点。

③山脚下走着藏家女人,牵着小孩。她走过一片菜花地,背上的背篓里,塞满青色的草,她走,草也走,一颠一颠的。她是要回家去养牛羊吗?我的思绪跟了她好远,哪里的俗世都是一样的,活着,烟火着。

④经过无数的急转弯,我们的车,沿山梁盘旋,一路有惊无险。从甘巴拉山上下来,远远就望见了一枚蓝,像块蓝宝石似的,镶嵌在喜马拉雅群山之中。又似一根蓝色绸带,系在山腰间。小闰宣布,羊卓到了。

⑤羊卓雍措,在藏语里是“碧玉湖”“天鹅池”的意思。它是西藏的三大圣湖之一,是喜马拉雅山北麓最大的内陆湖,藏人称它为“上面的珊瑚湖”。

⑥一车人激动起来,啊啊啊大叫,手舞足蹈,恨不得立即跳下车去。司机见多这样的场欢,他笑了,慢条斯理说,别急,车可以停到湖边去的。

⑦真的靠近了。眼睛和心,立即被蓝填满。那是怎样的一汪一汪蓝啊,比天空的蓝更深邃,比大海的蓝更醇厚,蓝得一心一意,蓝得彻彻底底。仿佛蓝缎子似的,在阳光下抖开,风华绝代。又如凝脂,蓝的凝脂,细腻圆润。我的耳边响起当地诗歌:天上的仙境,人间的羊卓。天上的繁星,湖畔的牛羊。

⑧湖这面有高高的草甸,碧绿的草,密密匝匝。湖对面有像版画似的山,山脚下绕着绿的青裸黄的菜花。天空蔚蓝,白云几朵,与蓝的湖相互辉映,摄人魂魄。我的高原反应激烈,呼吸渐感困难,但我还是坚持下了车,手脚并用爬上湖边的草甸。

⑨草甸上,一群忘乎所以的游客,在清冷的风中载歌载舞。然歌声也只响亮了一会儿,便停息下来,高原氧气不足,实在不宜大声。那么,就静静的吧,我坐在草甸上,面对着温润如玉的湖,有一刻,我不能相信自己,真的就来到了这个地方。是我吗?是我吗?我这么问自己。浩渺的宇宙中,我也是一个存在,如这片海拔高4441米的湖。我为这个存在,感动得双眼蓄满泪。⑩我的身旁,出现了两个十八九岁的男孩,他们戴着头盔腿上绑着护膝,脸庞黝黑,风尘仆仆。他们先是怔怔地望着这片湖,而后,双膝突然跪下,对着这片湖,哭了。

⑪我从交谈中得知,这两个孩子是武汉某大学一年级学生,对西藏一直很神往。暑假前,同宿舍五六个人一合计,决定骑车进藏。途中,有四个同学先后撤退,剩下他们两个。为了省钱,他们没住过一天旅舍,没进过一次饭店,困了,就睡在随身带的睡袋里,饿了,就吃一些饼干或是方便面。也曾想过放弃,但却心有不甘,神圣的土地就在前方,他们一定要踏上它,也算完成人生的一次挑战。最后,在历经一个月零六天之后,他们终于到达拉萨,到达这里。

⑫我祝福了他们。我想,他们吃了这样的苦,将来的人生,还有什么坎不能迈过去?

⑬风凉,湖边不能久待,短暂的会晤,我们不得不离开。我们各自上路,萍水相逢,我们却有了共同的思念,这片湖,这片蓝,将几回回梦里相见?

(选自丁立梅《有美一朵,向晚生香》)

(1)、理清脉络,填写表格。观察角度

所见

所感

远望羊卓

蓝宝石、蓝绸带似的湖

激动

、版画似的山、绿的青裸、黄的菜花

被吸引

近观静思

温润如玉的湖、由闹到静的游客

总结归纳:作者采用的观察顺序描写羊卓雍措,使读者对湖泊的整体形态和细节之美都有了清晰的感受,增添了画面的层次感和立体感。

(2)、根据提示,赏析下列句子。那是怎样的一汪一汪蓝啊,比天空的蓝更深邃,比大海的蓝更醇厚,蓝得一心一意,蓝得彻彻底底。(运用对比和反复修辞有什么表达效果?)

(3)、结合全文内容,谈谈对下面句子的理解。浩渺的宇宙中,我也是一个存在,如这片海拔高4441米的湖。我为这个存在,感动得双眼蓄满泪。

(4)、联系全文,结合下面语句,分析标题“人间的羊卓”的含义。①她走过一片菜花地,背上的背篓里,塞满青色的草,她走,草也走,一颠一颠的……哪里的俗世都是一样的,活着,烟火着。②他们先是怔怔地望着这片湖,而后,双膝突然跪下,对着这片湖,哭了。

-

12、任务三:阅名著·深悟“和合”

AI智能助手对“和合”的理解是:和合之美,在于心之相契,情之相融,共谱人生乐章。你同意它的看法吗?请你任选下面一组人物,结合名著内容与阅读体验,说说你的理由。

A.《钢铁是怎样炼成的》保尔·柯察金和朱赫来

B.《平凡的世界》孙少平和田晓霞

C. 《苏菲的世界》苏菲和艾伯特

-

13、任务二:读诗文·细品“和合”

请根据提示完成下面表格中的任务。

读诗文

品“和合”内涵

山光悦鸟性,。 (常建《题破山寺后禅院》)

人与自然:和谐共生。

君子慕淑:窈窕淑女,。(《关雎》)

天涯咫尺: , 。(杜牧《送杜少府之任蜀州》)

推己及人: , 。(杜甫《茅屋为秋风所破歌》)

人与人:和睦相依。

使老有所终, , , 鳏、寡、孤、独、废疾者皆有所养。(《礼记·大道之行也》)

, 鸡犬相闻。(陶渊明《桃花源记》)

人类社会:

-

14、任务一:循字源·初探“和合”

"和”字最早见于甲骨文“

”,本义是吹奏乐器,发出美妙协调的声音,后来演化为和谐、和平、和睦等。“

”,本义是吹奏乐器,发出美妙协调的声音,后来演化为和谐、和平、和睦等。“ ”字表示上下嘴唇合拢,本义为相亲相爱,后来演化为结合、合作níng( )聚等。和合文化根植于天台,又以可见的形式与这座城市深入róng( )合。在天台,和合文化的浓厚氛(A. fēn B. fèn) 围更是遍布街头巷尾。天台山民俗博物馆、和合人间文化园、始丰湖公园和合文化广场……这些能让人亲身感受到的物化工程,都已成为一张张

”字表示上下嘴唇合拢,本义为相亲相爱,后来演化为结合、合作níng( )聚等。和合文化根植于天台,又以可见的形式与这座城市深入róng( )合。在天台,和合文化的浓厚氛(A. fēn B. fèn) 围更是遍布街头巷尾。天台山民俗博物馆、和合人间文化园、始丰湖公园和合文化广场……这些能让人亲身感受到的物化工程,都已成为一张张1 ____和合文化的金名片,和合文化的研究与宣传也②____出了新的高地。

(1)、结合语境,根据拼音写出相应的汉字。níng聚 róng合

(2)、给加点字“氛”选择正确的读音。( )A、fēn B、fèn(3)、语段①②处应分别填入哪个词?选择正确的答案( )A、继承 建造 B、传承 打造 -

15、阅读下面的材料,根据要求写作文。

人生如蜿蜒山路,每个转角都有未知。一本好书、一次善意相助、一场冒险之旅,都可能成为成长路上的指引。请从以下三个任务中选择其一,写下你的独特感悟。

任务一:回顾本学期名著,选一本曾启发你的作品,结合情节、人物或思想,谈它如何在成长“转角”让你获得新认知与感悟,写一篇读后感,题目自拟。

任务二:以“转角处的温暖”为题,讲述自己被帮助获成长的真实经历,或虚构角色创作因善意改变生活的故事。

任务三:回忆特别户外旅行,描述途中困难挑战、意外收获,以及旅行带来的成长感悟,融入景物与个人感受,完成一篇游记,题目自拟。

要求:①不得套写、抄袭;②不少于500字;③不得透露个人信息。

-

16、阅读下面文言短文,完成相应任务。

①季弟获桃坠一枚,长五分许,横广四分。②全核向背皆山。山坳插一城,雉①历历可数。城巅具层楼,楼门洞敞。中有人,类司更卒②,执桴③鼓,若寒冻不胜者。

③枕山麓一寺,老松隐蔽三章。松下凿双户,可开阖。户内一僧,侧首倾听;户虚掩,如应门④;洞开,如延纳状,左右度⑤之无不宜。松外东来一,负卷帙⑥踉跄行,若为佛事夜归者。对林一小陀,似闻足音仆仆前。

④核侧出浮屠⑦七级,距滩半黍。近滩维一小舟。篷窗短舷间,有客凭几假寐,形若渐寐然。舟尾一小童拥炉嘘火盖供客茗饮也。舣舟⑧处当寺阴,高阜钟阁踞焉。叩钟者貌爽爽自得,睡足徐兴乃尔。

⑤山顶月晦半规,杂疏星数点,下则波纹涨起,作潮来候。取诗“姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船”之句。

(节选自宋起风《核工记》)

【注释】①雉(zhì)):城墙上的子。②司更卒:更夫。③桴(fú):鼓槌。④应门:应卢开门。⑤度(duó):揣测。⑥卷帙(zhì):书卷,这里指佛经。⑦浮屠:塔。⑧舣(yǐ)舟:停船靠岸。

(1)、解释下列带点字。长五分许

凿双户

如延纳状

负卷帙

(2)、用“/”给划横线句句(限断2处)。舟尾一小童拥炉嘘火盖供客茗饮也。

(3)、文章通过人物刻画,生动展现了核雕精湛的艺术特色。请列举一位人物,结合具体语句,分析作者是如何通过描写体现核雕栩栩如生的艺术效果的。(4)、文章在介绍核雕时采用了怎样的说明顺序?请结合文本说明这种顺序的作用。 -

17、阅读文学作品,完成任务。

慢慢来

胡玲

①街边突然开了间云吞店,名为“云记”,如同门前榕树上不知何时冒出的几点新芽。店主是对夫妻,男的叫云天,女的叫小雨。店子新开张,鲜有人光顾。

②云天在后厨忙,熬汤,做云吞,有条不紊。大锅里,猪大骨、大地鱼等食材慢慢熬煮着,香气愈来愈浓。面粉中打入鸡蛋,手擀成皮。猪前腿肉剁成馅,每个云吞包入一只虾。 做好的云吞,散发着云天双手的温热。

③小雨坐在收银台前,看着冷清的店面,两朵浓厚的乌云飞上脸。收银台上,以前店主丢弃了一盆绿萝,蔫头耷脑的。小雨望着绿萝,深深地叹了口气道:“都是我拖累了你,要是咱们还在老家待着,不至于这种境况。”

④云天打小跟师傅学做云吞,在老家开了店,生意很红火。前年,小雨得了一种罕见的慢性疾病,市里医疗条件好,为了给小雨治病,他卖掉经营多年的云吞店,来市里新开了这间店。

⑤云天拍了拍小雨的肩膀说:“别着急,慢慢来。”说着,他起身摘掉了绿萝的几片黄叶。⑥一天下来,门可罗雀,云吞还剩很多。小雨看着窗外的夜色发呆,门外,好几个外卖小哥在大排档门口等订单。云天走过去说:“各位师傅、小哥,夜深了,来我店里吃碗云吞吧,我请客!”

⑦一群人被云天带进店,云天钻进厨房,把云吞放进沸汤中,片刻,云吞浮起,捞出装碗,淋上汤汁,撒入葱花,汤汁清亮,宛如琼浆玉液,泛着温润的光。小巧玲珑的云吞,晶莹剔透,红彤彤的鲜虾若隐若现,仿佛朵朵白里透红的桃花,盛开于碗中。

⑧大家吃起云吞来,爽滑的面皮在牙齿上弹开,浓稠的油脂如春水在唇齿间融化,猪肉的细腻和虾的鲜甜在口腔中碰撞出奇妙的火花。一口汤下去,身体的每个细胞都透着舒坦。

⑨笑容从大家的脸上漾开。“第一次吃到这么好吃的云吞。”“好好吃!”大家交口称赞。为什么请我们吃云吞?”有人好奇。

⑩云天一笑,说:“卖剩下的,倒掉可惜,不如请大家吃。”

⑪“剩下的放冰箱,明天还可以卖啊。”

⑫小雨插嘴道:“我们家的云吞都是当天包,当天吃,绝不过夜。”⑬吃完云吞,大家起身离开。小雨收拾着碗筷,唉声叹气道:“这样下去也不是办法啊。”云天拿来水壶,在绿萝上喷洒,轻声说道:“慢慢来。”

⑭天未亮,云天来到菜市场,直奔猪肉摊道:“老板,和昨天一样,来20斤最好的猪骨,熬汤用的。”老板好奇地打量云天几眼,说:“兄弟,你是刚做生意的吧?”云天一愣道:“为什么这样问?”

⑮“你每天买新鲜骨头熬汤,其他老板是隔几天熬一次,又没人看得出来。”

⑯“我做生意二十多年了,我家的汤都是当天熬当天用。”

⑰“像你这样的人,少啊!”老板感叹。⑱依旧是熬汤、包云吞,等着客人光顾。一个上午,无人登门。小雨愁得在店里走来走去,再这样下去怎么办啊?

⑲云天从绿萝中拔出两棵杂草,说:“慢慢来。”

⑳中午,一个提着公文包的小伙子走进来。小雨急忙迎上去,脸上笑开了花。“请进!”小伙子一脸焦急,说:“我的手机突然没电了,能在你们这儿充会儿电吗?”“当然可以,这边有插座,你坐这里充吧!”云天给小伙子端来一杯热茶。半个小时后,小伙子匆匆离开。

㉑下午,终于有个老太太走进店。小雨又是一阵惊喜,热情地走过去说:“阿姨,请坐。”“我在门口等公交车,口渴了,想在你们这加点开水。”云天走过来,笑着说:“阿姨,我给你加开水。”他给老太太的保温杯加满开水,老太太道谢后便离开了。望着老太太离去的背影,小雨自嘲地笑道:“客人没见着,倒把水和电也搭出去了。”

㉒“慢慢来。”云天安慰小雨。他给绿萝浇水,发现绿萝开始舒展起来了。

㉓第二天,云天在店门口贴了张红纸:“本店免费提供饮水、充电、上网等服务。”小雨望着那张纸埋怨道:“你想天天做亏本生意?”㉔云天低头抚弄着绿萝说:“慢慢来。”绿萝在他的指尖下微微颤动,他听到了它们拔节生长的声音。

㉕日子像门前榕树叶上的蜗牛,慢慢滑过。

㉖一天,店刚开门,一个外卖小哥走进来。“老板,来碗云吞,上次你请我们吃云吞,那味道我一直惦记着,今天我上早班,专门过来这里吃。”㉗一天,两个小伙子走进店里。一个小伙子说:“老板,来两碗云吞。

㉘一天,店里来了一群老太太。一个老太太说:“我又来了,上次在你们这儿加过开水,你家服务真好,云吞肯定也不错,今天带姐妹们来尝尝。”㉙一天,一个女人来吃云吞,说:“听猪肉摊的老板说你们做生意很实诚,我来吃吃看。”

㉚又一个日子,清晨的第一缕阳光穿过榕树茂密的新叶,洒进云吞店。店里,客人满座,笑声鼎沸。柜台上的绿萝,在阳光下闪着绿光,欢快地摇曳着绿色的舞姿。(选自《文艺报》2025年3月12日)

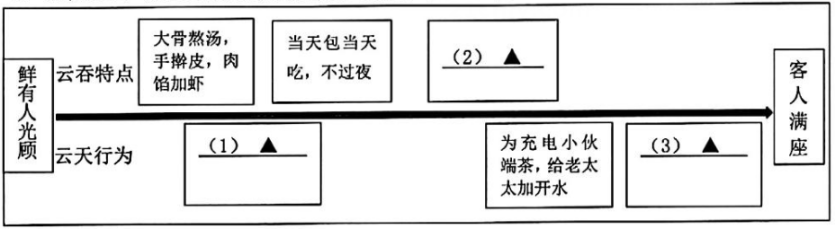

(1)、阅读文章,梳理云吞店的转机过程,完成下表。 (2)、请结合语境将②段画横线处补充完整。(3)、联系上下文,品味下列句子,思考并回答括号里的问题。

(2)、请结合语境将②段画横线处补充完整。(3)、联系上下文,品味下列句子,思考并回答括号里的问题。①爽滑的面皮在牙齿上弹开,浓稠的油脂如春水在唇齿间融化,猪肉的细腻和虾的鲜甜在口腔中碰撞出奇妙的火花。一口汤下去,身体的每个细胞都透着舒坦。(请从修辞手法的角度,赏析文中画线句子的表达效果。)

②日子像门前榕树叶上的蜗牛,慢慢滑过。(能不能将“滑”字改为“爬”,为什么?)

(4)、文中多次提到“绿萝”,有什么象征意义?(5)、云天反复对小雨说“慢慢来”,文章最后云天会怎么说?请从下列人物中任选一位,结合其经历以及本文内容,设计一段云天对小雨说的话,体现云天“慢慢来”的经营理念。A.柳宗元《小石潭记》

B.范仲淹《岳阳楼记》C.保尔《钢铁是怎样炼成的》

云天说:“小雨, 。

-

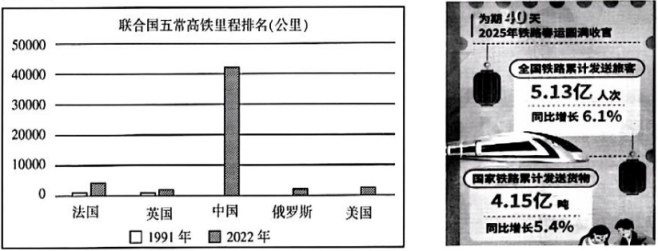

18、社会发展,“行”的各方面也发生了变化,阅读下面几则材料,完成相关任务。

【材料一】

【材料二】

类型

高铁

绿皮火车

车型举例

CR400AF/BF复兴号等

25G型客车、25T型客车等

特点

采用动力分散式、低阻力流线型设计。运行在无昨轨道、全封闭、高标准的专用高铁线路。车站设施现代化、舒适便捷,车厢座椅舒适、间距宽敞,提供较好的餐饮服务。采用先进的列车控制系统和信号系统,能实现高精度和高可靠性的列车控制。

运行在普通铁路上(非电气化或电气化但未升级的线路),轨道多为有確轨道。停站多,适合长途低预算出行。车站设施和车厢内部设施相对简单,车厢座椅间距较小,舒适度相对较低,餐饮服务相对简单。采用传统的信号系统。

运行速度

设计时速:300-400km/h。实际运营速度:300-350km/h(中国高铁常态化运营速度为350km/h)。

普通绿皮车:80-120km/h。K字头(快速):100-120km/h。T/Z字头(特快/直达特快):120-16okmyh.

【材料三】

“网红”绿皮火车退役!慢时光记忆告别

春运接近尾声,长三角地区最后一趟非空调绿皮旅客列车 K8525 次即将完成历史使命,下周将与乘客告别,退出历史舞台。这趟往返于合肥与芜湖的绿皮车自2019年庐铜铁路开通客运业务以来已运行近六年,以其低廉的票价、经停小站的灵活性和独特的“慢时光”体验,成为沿线居民的“惠民车”,众多铁路迷的“网红车”,更是一代人记忆中的温情符号。没有空调、没有电茶炉,能打开窗户的非空调“绿皮车”可能很多人都没有坐过。如今在高铁线路密度最高的长三角地区,只剩这一趟非空调绿皮旅客列车在运行。这趟K8525次列车从合肥到芜湖,全程256公里,最高时速120千米,经庐铜线,一路经停庐江、龙桥、无为南,抵达芜湖站,全程耗时近4小时。而高铁最快仅需37分钟。然而,这趟列车以最低3元、全程22.5元的亲民票价,成为进城务工人员、跨城学生、沿线菜农的首选交通工具。

(摘自“大皖新闻”2025年2月25日)

【材料四】

在一些欧洲国家,既有高速便捷的高铁线路,连接着主要城市,促进了商务往来和旅游业的发展;也保留着许多传统铁路线路。这些传统铁路线路有的穿梭于风景秀丽的乡村和山区,成为旅游观光的热门选择。例如,瑞士的一些山区铁路,列车缓缓行驶,乘客可以尽情欣赏窗外美丽的自然风光。当地政府通过对传统铁路的合理规划和保护,让其在现代社会中依然发挥着独特的作用,既满足了部分游客对慢节奏旅行的需求,也传承了铁路文化。

(摘自《欧洲交通协会发布的年度交通发展报告》)

(1)、阅读上面几则材料,关于中国铁路运输的情况,你能得出哪些结论?(2)、材料三提到的 K8525 次列车即将退役,绿皮火车应该保留吗?请结合材料谈谈看法。(3)、与一些欧洲国家(如瑞士)相比,中国在铁路发展方面有哪些不同点?对中国铁路未来发展有什么启示?(4)、小语是一名摄影爱好者,计划进行一次铁路文化体验之旅。下列两种计划,哪种出行方式更合适?请任选其一,阐述建议选择的出行方式及原因。出行人员

出行时间

出行目的地

出行方式

计划一

小语、小语父母以及爷爷奶奶

周末两天

距离所在城市600公里的网红古镇

1.乘坐雅万高铁式的高速列车(时速350公里);

2.乘坐类似K8525次的普通列车(时速120公里)

计划二

小语一人

暑假期间(五天左右)

-

19、结合《经典常谈》中《<说文解字>第一》的内容,因行解意。请仿照示例,推断“行”“信”的字义。

汉字

偏旁图解

推断字义

采

示例:上面是手,下面是木(树),由此推测“采”的本义为摘取。

行

示例:像一个四通八达的十字路口,由此推测“行”的本义是 。

信

仿照上面示例,写出推测字义的过程。 。

-

20、阅读古诗,完成小语和小文学习古诗时的对话。

入若耶溪

崔灏

轻舟去何疾,已到云林境。起坐鱼鸟间,动摇山水影。

岩中响自答,溪里言弥静。事事令人幽,停桡①向余景。

【注释】①桡:桨,船。

小语:“小文,《入若耶溪》里‘起坐鱼鸟间,动摇山水影’这句诗,一下子让我想起柳宗元《小石潭记》第二段写鱼的句子: , (写出其中任意连续的两句)”

小文:“是的,它们都展现了独特的自然之美,你能结合诗文分析二者描写手法上的相同之处吗?”

小语:“当然可以, 。另外,我读《入若耶溪》,特别好奇诗人说的‘事事令人幽’,这‘幽’在诗里到底体现在哪些地方呢?”

小文:“这个问题有意思!我觉得‘幽’具体体现在 。”

小语:“嗯,古诗真是越品越有魅力啊!”