-

1、结合语境,下面最能展现人物机智的一项回答是( )

一天,某作家在公园散步。他在一条仅容一人通行的小路上和一位评论家相遇了。评论家说:“我从来不给傻瓜让路。”“____”这位作家说完,笑着退到了路边。

A、彼此彼此。 B、那我给你让路吧。 C、我则恰恰相反。 D、你真没礼貌。 -

2、讲笑话时,下列做法不恰当的是哪几项?( )

①小林在同学讲笑话时,和同桌交头接耳。

②小叶讲笑话时,表现出了笑话中人物的神态、语气和动作。

③为了活跃气氛,小陈讲笑话时一边讲,一边跟着大家一起笑。

④小王没能熟记笑话的内容,中途停顿了好几次,还不时出现“嗯一嗯一”的口头禅。

A、①②③ B、①②④ C、②③④ D、①③④ -

3、太爷爷最喜欢的书法家是颜真卿,他认为颜体书法筋肉丰满,浑厚有力。小优精心为太爷爷挑选了一幅颜真卿的书法作品作为寿礼,下面的书法作品中( )幅合适。A、

B、

B、 C、

C、 D、

D、

-

4、下列句子中,加点词语运用不恰当的是哪一项?( )A、来到西湖,我随心所欲地闲逛着,流连忘返。 B、这道题很简单,他绞尽脑汁一下子就想出来了。 C、联合收割机是农民伯伯的左膀右臂 , 大大提高了工作效率, D、小强是个调皮鬼,看到他一本正经的样子,我忍不住大笑起来。

-

5、下列对加点字理解不正确的一项是( )A、梁国杨氏子九岁,甚聪惠(甚:非常) B、乃呼儿出(乃:就,于是) C、孔君平诣其父(诣:拜访) D、为设果,果有杨梅(果:果然)

-

6、下面词语中,有错别字的一项是( )A、祸患 滑翔 一本正经 B、痴谜 羞愧 翻来覆去 C、渺小 拇指 随心所欲 D、家禽 挠痒 不怀好意

-

7、读语段,完成练习。

李小江虽然____(xiàng mào)不出众,但____(jiē chù)下来我却发现他很讲义气,与人相处融洽。李奶奶有点残疾,家里换灯泡、拧【nǐng níng】螺丝、换琴弦【xián xuán】等小事都是他忙里忙外,要是别人夸赞他,他会说:“恻隐____,____。”而李大江却是个____(yǎng zūn chǔ yōu),贪图____(xiǎng lè)的人,还经常对小江冷嘲热讽。小江也不生气,就淡淡回了一句:“____,小人长戚戚。”这时,爷爷就会教导大江:“年轻人当自强自立,不能成为别人的____(fù yōng)。”

(1)、在“【 】”里给加点字选择正确的读音。(2)、根据语境,读拼音写词语。(3)、补全引号中横线上本单元的格言。 -

8、从下面两个题目中任选一题,完成一篇习作。(1)、习作一:龙的传人

龙的精神代表着勇敢、智慧、正义、进取、勤劳、创新、包容……我们都是“龙的传人”,龙的精神体现在你或你身边的人身上,请以“龙的传人”为题写一篇文章,注意运用描写人物的基本方法。

(2)、习作二:龙在人们心中可以上天入地、腾云驾雾、呼风唤雨……假如在一次探险过程中,你遇到了龙,会发生哪些神奇的事情呢?请你展开合理丰富的想象,编一个和龙有关的惊险刺激的探险故事。注意先自拟题目,再完成习作。

-

9、遥远的东方有一条龙

——红山碧玉龙

①龙,是中华民族文明和精神的象征。每一个中国人都骄傲地自称为“龙的传人”。然而,龙的原始状态是什么样子的?神圣而厚重的龙文化究竟起源于何时何地呢?

②等待了千百年的岁月后,人们终于揭开了“中华第一龙”的神秘面纱。它名叫红山碧玉龙,出土于内蒙古赤峰市以北的三星塔拉嘎查村(蒙语意为“美丽的草甸”)。

③红山碧玉龙,通体呈墨绿色,高26厘米,重1000克,身体呈英文字母C的形状,因此被命名为C形玉雕龙。玉龙用一整块玉材雕刻而成,细部运用了浮雕、浅雕等手法。玉龙整体给人以力度感和动感,让人似乎能感受到神话传说中龙穿行于空间、无所不能的神奇力量。红山碧玉龙出产距今约5000~6000年,是目前出土的国内年代最早的龙形玉器。它的出土标志着早在5000多年前西辽河上游便已形成了对龙的图腾崇拜,表现了红山文化深邃悠远的历史内涵。

④红山碧玉龙名扬天下,四海皆知。没想到,这引发了一场“真假玉龙”之争!

⑤自打红山玉龙成名之后,它的发现地赤峰地区就炸开了锅,各种各样的假玉龙层出不穷。许多“山寨版”的红山碧玉龙的外形、光泽都和真玉龙十分相似,一般人几乎分辨不出真假。许多爱龙心切的收藏者,都上了制假者的当。

⑥想分辨出真正的“中华第一龙”,其实方法很简单!红山碧玉龙的背部有一个细小的穿孔,尺寸拿捏得异常精准。如果把细绳穿过这个小孔,将绳吊起,停止摆动后,你就会惊讶地发现:玉龙头尾始终处于同一水平线。无论制假者怎么模仿,都不能测算得如此精密,无法准确地把握穿孔的尺寸。只要你拿细绳一吊,假玉龙就会失去平衡、原形毕露了。面对古人的智慧,制假者只有望“龙”兴叹,自愧不如。5000多年前,在测算工具极不发达的古代,要想手工雕刻出力学尺度把握如此精准的玉龙,简直比登天还难。那么这条玉龙是怎样诞生的呢?至今科学家还没找到答案。

⑦红山碧玉龙于1971年出土后,曾被送往日本、美国、英国等国展出,获得如潮的好评。人们称誉它为“中华第一龙”。如今,它被正式收入中国国家博物馆,成为国家永久收藏的一级文物。

(1)、回答第①段中提出的问题:神圣而厚重的龙文化究竟起源于何时何地呢?(2)、文章第③段画线句依次从颜色、大小、重量、、、等方面介绍了红山碧玉龙。(3)、下面对文章内容理解正确的一项是( )A、“红山碧玉龙”成为国家永久收藏的一级文物,因而被誉为“中华第一龙”。 B、“红山碧玉龙”是迄今为止人们发现的中国年代最早的玉器。 C、“红山碧玉龙”体现了红山文化中人们对龙图腾的崇拜。 D、“红山碧玉龙”的发现不仅揭开了龙的神秘面纱,也让人们知道了它诞生的秘密。(4)、文章第⑤⑥段介绍如何辨别真假“红山碧玉龙”的目的是:。(5)、文章以“遥远的东方有一条龙”为正标题的好处是什么?请谈谈你的看法。 -

10、龙年寻“龙”

“正月正,舞龙灯”“二月二,龙抬头”“三月三,祭龙王”“五月五,赛龙舟”……作为中国文化的重要符号,龙已经融入人们生活的方方面面。只要用心寻访,到处都能发现龙的影子。

龙之俗

舞龙灯:起源于中国的传统民俗文化活动,距今已有2000多年的历史。这项活动源自古人对龙的崇拜,人们通过舞动龙灯来祈求风调雨顺、五谷丰登。

赛龙舟:起源于春秋时期龙图腾祭祀活动,后因爱国诗人屈原投江,便成了人们纪念屈原的传统节日习俗。2021年中国龙舟进入奥运赛场,标志着龙舟已经启动了入奥程序。

龙之味

龙须面:一种传统面食,流行于北方广大地区。因面条又细又长,形似龙须而得名。农历二月初二,许多地方有吃龙须面的习俗,寓意这一年顺心如意。

龙眼:又称桂圆。因果肉中部有一颗带硬壳的黑色种子,犹如龙的眼睛而得名。其果肉透明多汁,甘甜美味,补血益气,养心益智。

龙之迹

龙墙:位于上海豫园,园内雕有五条形态各异的龙。点春堂西的“穿云龙”在墙脊上起伏,似游龙穿云;内园的“眠龙”,龙须飘扬,闭目养神;大假山后的“卧龙”,蓄势待发,大有兴云作雨之气势;和煦堂边的“双龙戏珠”,两龙相对,戏玩宝珠,寓意着喜庆与祥和。

龙脊梯田:是广西壮族自治区龙胜县龙脊山上开发出的梯田,分布在海拔300米至1100米之间,最大坡度达50度,宛如一条行进中的巨龙,腾越在一个四五里长的坡面上。

(本文根据相关材料改写)

(1)、短文从、、三方面介绍了“龙”的足迹。(2)、除了短文中介绍的“龙墙”和“龙脊梯田”,我还知道一些带有“龙”字的古迹或地名,如、。(3)、一位华侨老人回到祖国后,想开启一段寻“龙”之旅,你建议他参加哪些活动?请你照样子,结合短文内容,为他设计两项活动,并说明理由。

例:观看舞龙灯 理由:因为舞龙灯是一项传统民俗活动,久居国外的老人既能感受到活动的热闹,又能借此祝福祖国风调雨顺、五谷丰登。 -

11、龙灯做小了,梦想变大了

①每逢新春佳节,我国很多地方都举行舞龙灯的活动。龙灯舞动的场景令人震撼:只见长龙追着红色“宝珠”,腾挪跳跃,上下翻飞,时而仰头,似飞冲云端;时而俯首,似入海破浪;时而回望,似召唤同伴……千百年来,龙灯以它特有的魅力活跃在人们的视野里。在品类繁多的龙灯中,江西城南龙灯就是其中的代表,史克滨正是传承这一古老技艺的关键人物。

②史克滨受父亲影响,从小就爱上了制作龙灯。临近春节的几天是制作龙灯最忙碌的阶段。每天清晨,他都和父亲一起,顶着寒风到竹林里精心挑选、砍伐韧度合适的竹材。传统扎龙灯工艺需要几十道工序,全部用手工完成。在父亲的指导下,史克滨先精心选定龙头骨架的比例,用劈好的竹篾(miè)片编扎成骨架,稳定龙头的形状。然后,他将一根根稻草编织在一起,用麻线一针一针地缝紧。龙头骨架制作完成后,还要在上面添加龙角、龙眼、龙舌、龙须、龙眉和龙牙,最后,用一条彩带将龙头全部裹缠起来……年少的史克滨手上的茧子磨平了又变厚,划破的口子长好了又出现。但他从不叫苦叫累,小小年纪就立下了一个远大志向:一定要将城南龙灯发扬光大!

③由于传统龙灯的制作工艺复杂,耗时费力,城南村已经没有几个人会做了。眼看这门传统手艺就要失传,史克滨心想:等父亲老了,我还会去做吗?我不做龙灯,谁还会做呢?坚定了继续做龙灯的决心后,他又想:传统文化只有不断创新,才有生存的空间。于是,他开始思考城南龙灯制作工艺的改良。那段时间,他时常盯着龙灯,陷入沉思:如果按照传统的技艺扎下去,城南龙灯就只能在记忆中寻找了。无数次尝试后,他将传统的原材料竹篾换成了轻便安全的材料,扎制龙灯的速度明显提高了。

④为了让龙灯更明亮,他将龙角、龙眼等部位的蜡烛替换为亮晶晶的五彩LED小灯。从此,龙灯更加靓丽璀璨了。为了让龙灯走进千家万户,他还设计了“迷你”彩带龙。这种彩带龙只有一米多长,舞起来轻巧灵活,不受时间、地点限制,更适合单人舞动。这样,原先需要十多人才能舞动的“巨龙”,如今“迷你”到一个孩童就能轻松地高举赏玩。当史克滨看到彩带龙飞舞在大街小巷时,心中的自豪感油然而生。

⑤一路风雨兼程,史克滨在非遗传承中坚守初心,砥砺前行。目前,承载着中华文化的城南龙灯不仅出现在街头巷尾,还出口到美国、英国、埃及、东南亚等国家和地区,更代表中国亮相韩国冬奥会。城南龙灯已经“舞”出国门,“飞”向世界。

(1)、联系上下文,解释下列词语。改良:

油然而生:

(2)、阅读短文第①段,找出描写“龙灯舞动”场景的句子,抄写在下面的横线上。(3)、阅读短文,照样子,用简练的语言概括相应段落的意思。第①段:龙灯活跃在人们的视野里,史克滨是传承江西城南龙灯技艺的关键人物。

第②段:

第③④段:

第⑤段:史克滨坚守初心,城南龙灯“舞”出国门,“飞”向世界。

(4)、为短文中画横线的语句作批注。(至少写出两点)(5)、如果给史克滨录制宣传片,你会选择哪个题目?结合短文中的事例写出理由。①龙灯变新,匠心如故 ②龙灯传承,成就梦想

我选择为题目(写序号),因为

-

12、品味语言,争做“龙”的传人

“天下国家”是一个古老的话题,在两千多年前的战国时期,孟子就说:“人有恒言,皆曰‘天下国家’。天下之本在国,国之本在家,家之本在身。”每个人对自己国家的热爱,都是近乎本能的。

第三小组以“天下国家”为主题举办歌唱比赛,请你参加并完成下列任务。

(1)、为营造气氛,请你为该歌唱比赛拟一条宣传标语。(2)、优优等同学献唱的是《歌唱祖国》,请根据歌词写一写他们选择这首歌曲的理由。

歌词:五星红旗迎风飘扬,胜利歌声多么响亮,歌唱我们亲爱的祖国,从今走向繁荣富强……(3)、请你仔细看图,想象当时的情形,运用动作和神态描写,写一写少年练习时的情形。

小链接:2023年10月25日,安徽亳州一小学内,一名小学生刻苦练习升旗正步,每一步都如此坚定,虽是一人但势如千军!

-

13、在布展过程中,小龙发现名著中很多人物的称谓带有“龙”字,他梳理的人物分别出自哪一部名著呢?请将人物前面的字母写在名著下面的横线上。

A.卧龙先生诸葛亮 B.三太子小白龙 C.常山赵子龙

D.九纹龙史进 E.入云龙公孙胜 F.东海龙王敖广名著

《三国演义》

《西游记》

《水浒传》

-

14、把以下带有“龙”字的书法作品依据汉字字体的演变顺序布展,正确的顺序应该是( )

A、④②③① B、②④①③ C、④②①③ D、②④③①

A、④②③① B、②④①③ C、④②①③ D、②④③① -

15、展览中有一条人物长廊,下列人物介绍中表述不恰当的一项是( )A、军神刘伯承二十四岁,未到而立之年,钢铁意志令人敬佩。 B、中国共产党党员方志敏三十四岁,已过而立之年,甘于清贫,坚守节操。 C、萧红的祖父七十余岁,已过期颐之年,为孙女创造自由的乐园。 D、梁国的杨氏之子九岁,未及弱冠之年,已机敏善对、聪慧过人。

-

16、展品中有一幅水墨画展现了古代将士镇守边关、英勇无畏的豪情壮志。如果为这幅画选配本学期学的古诗,你认为最合适的诗句是: , 。

-

17、完善前言,开启寻“龙”之旅

自古以来,龙就是中华民族的象征,(shén shèng)而又威严。中华儿女对龙有着(tè shū)的情感。红山玉龙,代表着中华先民对自然由衷的崇敬与向往。民间流传的舞龙灯、赛龙舟,舞出了喜庆祥和,赛出了团结奋进。“威龙”上天,“蛟龙”入海,“雪龙”破冰……都体现着我国科技的进步与发展,让人情不自禁地(zàn xǔ):“龙的传人”已经挺起(xiōng táng)!龙文化在(liáo kuò)的神州大地上纵横绵延,熠熠生辉。踌躇满志的东方巨龙正以(zhǎn xīn)的面貌【A.奔波 B.奔赴 C.奔腾】时代新征程。

(1)、看拼音写词语,注意书写规范、端正、整洁。(2)、读一读,下列加点字读音不正确的一项是( )A、由衷(zhōng) B、纵横(zòng) C、熠熠生辉(yì) D、踌躇(zhú)(3)、从短文“【 】”里的三个词语中,选择恰当的一项。( )(4)、下列词语中的“禁”与“情不自禁”的“禁”意思相同的一项是( )A、弱不禁风 B、忍俊不禁 C、百无禁忌 D、禁止通行 -

18、有志不在年高,英雄不分大小。在成长的道路上,每个人都可以成为自己的英雄。赛场上,为了集体荣誉拼尽全力;舞台上,为了实现梦想挑战自我;学习时,面对失败不轻言放弃;生活中,许下承诺能努力兑现……请以“做自己的英雄”为题,选择成长经历中印象深刻的一件事写下来,把当时的情形写具体。

要求:不少于450字,不得出现真实的人名和校名。

-

19、稻花飘香的生命

①一颗巨星陨落了!一个稻花飘香的生命永远离开了我们。

②5月22日,袁隆平院士离世的消息传来,举国同悲。出殡那天,长沙城里阴雨绵绵。人们自发地走上街头,他们手捧鲜花,跟着灵车缓缓地前行,神情肃穆悲戚。

③袁隆平,是我国杂交水稻研究领域的开创者和引路人,是享誉世界的“杂交水稻之父”。他一生只做了一件事——研究杂交水稻,让水稻增产。他用一粒种子,实现了自己的人生价值。

④袁隆平从小立志学农,19岁考上西南农业学院遗传育种专业。毕业后他放弃了大城市的优渥生活,去到条件艰苦的农村,走进稻花飘香的田野。他立下誓言:“作为中华人民共和国培育出来的第一代学农大学生,我下定决心要解决粮食增产问题,不让老百姓挨饿。”20世纪60年代席卷全国的那场饥荒,更坚定了他的理想,那就是让所有人都吃饱饭。

⑤为了实现理想,袁隆平勤勤恳恳地研究、试验。他的一生,几乎都在试验田里度过。即便到了八九十岁高龄,他也依然奔波在田间,爬田埂、蹚泥水。炎炎烈日下,他弓着身子,拿着放大镜,一株一株寻找符合要求的稻穗,脸上的汗珠滴下来,无声无息地没入脚下的泥水中。狂风暴雨后,他身披蓑衣,屹立田头,睿智的目光扫过稻田,寻找能抗风雨的优质稻株。稻田里的那个顶天立地的身影,书写了一代中国知识分子对家国命运的责任与担当。

⑥经过多年的研究实践,袁隆平研发出一代又一代杂交水稻,使水稻产量不断提高,从最初的亩产300斤,到现在亩产突破3000斤。他创造了一个中国奇迹——用不到世界9%的耕地养活了世界五分之一的人口。“科学没有国界。”他的科研成果也造福了世界人民,数十个国家和地区推广种植了杂交水稻,非洲等贫困地区的许多人因此而增加了生的希望。袁隆平院士对中国乃至世界的贡献,彪炳千古。2004年,他被评为“感动中国人物”,同年还获得“世界粮食奖”。浩瀚宇宙中,有一颗以他的名字命名的行星在熠熠闪光。

⑦也许是长年累月与稻花为伴的缘故,袁隆平身上也浸染了稻花谦恭平和的习性。作为享誉世界的大科学家,他平易近人,生活也非常简朴。平时他总和其他科研人员一起住宿舍,穿十几元一件的衬衫,一百元左右的皮鞋,风里来,雨里往,在全国各地弥漫着稻花香的田野来回奔忙。

⑧袁隆平院士常说:“人就像种子,要做一粒好种子。”他的生命,就像一粒优质水稻种子,在全国乃至世界各地生根、发芽;又像朴实无华的稻花,虽然没有夺目的色彩,没有迷人的芬芳,但结出的果实却很有用。

⑨斯人已逝,精神长存!稻花飘香,香远益清……

(1)、文中“一颗巨星陨落了”是指;“他一生只做了一件事”,这件事是。(2)、系上下文,“彪炳千古”的意思是。(3)、阅读画线句子,通过对人物的不同描写,体会人物的内心。①文中画横线的句子描写了人们的和 , 表达了人们的心情。

②文中画波浪线的句子是对袁隆平的描写。此时,袁隆平的内心可能在想:“”

(4)、仿照第④段,用关键词概括第⑤⑥段的内容,写在下面的横线上。梳理理想→→

(5)、“稻花”一词在文中(不含题目)出现了几次?作者为什么把袁隆平院士比作稻花?请结合短文内容写写你的理解。 -

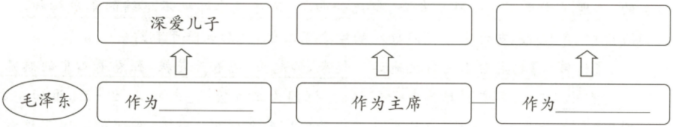

20、诵英烈事迹,感伟人情怀

【材料一】电影《长津湖》以抗美援朝战争中的长津湖战役为背景,讲述了一段波澜壮阔的历史。1950年,中国人民志愿军与美军在朝鲜长津湖地区交战,中国人民志愿军第9兵团将美军1个多师分割包围于长津湖地区,歼敌1.3万余人,扭转了战场态势。这次战役收复了三八线以北的东部广大地区,是扭转局势的关键一战,而中国人民志愿军也付出了沉重的代价。在零下三十多摄氏度的极端天气中,很多先烈是以端着枪的姿势被冻僵的,体现了志愿军战士服从命令、视死如归,宁可冻成冰雕也不退缩的革命精神。在此次战役中,年仅28岁的毛岸英因敌人的空袭而牺牲,之后长眠于朝鲜。

【材料二】毛主席不由自主地站了起来,仰起头,望着天花板,强忍着心中的悲痛,目光中流露出无限的眷恋。岸英奔赴朝鲜时,他因为工作繁忙,未能见上一面,谁知竟成了永别!“儿子活着不能相见,就让我见见遗骨吧!”毛主席想。然而,他很快打消了这种念头。他若有所思地说道:“哪个战士的血肉之躯不是父母所生?不能因为我是主席,就要搞特殊。不是有千千万万志愿军烈士安葬在朝鲜吗?岸英是我的儿子,也是朝鲜人民的儿子就尊重朝鲜人民的意愿吧。”

秘书将电报记录稿交毛主席签字的一瞬间,毛主席下意识地踌躇了一会儿,那神情分明在说,难道岸英真的回不来了?父子真的不能相见了?毛主席黯然的目光转向窗外,右手指指写字台,示意秘书将电报记录稿放在上面。

第二天早上,秘书来到毛主席的卧室。毛主席已经出去了,签过字的电报记录稿被放在了枕头上,下面是被泪水打湿的枕巾。

青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还。

【材料三】1910年秋天,毛泽东离开家乡韶山,走向外面更广阔的世界。这是他人生历程中的第一个转折。面对苦难中的国家,胸怀凌云之志的毛泽东决心为国奋起!离家之时,他写下了下面的诗句。

七绝·改诗赠父亲

孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。

埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。

桑梓:桑树和梓树。古代人们常在屋旁栽种桑树和梓树。 (1)、结合注释,材料三中“埋骨何须桑梓地”的“桑梓”指( )A、朝鲜 B、野外 C、草地 D、故乡(2)、读材料一中画波浪线的句子,联系上下文,我能猜测志愿军的内心想法是。(3)、材料二中画横线的句子是对毛主席和的描写,从中我体会到了他得知爱子牺牲后的心情。(4)、材料二中“他很快打消了这种念头”,“这种念头”指的是 , ‘这种念头”表现了 , “很快打消”又是因为 , 他最后作出了的决定。(5)、材料二中画双横线的句子让我产生了这样的联想:夜深人静时,我仿佛看到了 , 仿佛听到了。(6)、材料三中“埋骨何须桑梓地,人生无处不青山”照应了材料二中的这句话:。结合了解的历史上为国捐躯的英雄儿女故事,我这样理解材料三中这句话:。(7)、从材料二和材料三中你看到了一个怎样的毛泽东?完成下面图示。