-

1、下列句子,句意明确、没有语病的一项是( )A、“二十四节气”具有深远的文化意义,它体现了中国人尊重自然的理念。 B、国家出台“双减”政策,目的是旨在让孩子们健康发展,先“成人”再“成才”。 C、中国青年继承了前辈先贤拼搏奋斗的优良传统,不断扩大做中国人的志气、骨气、底气。 D、5G远程医疗的应用和发明不仅解决了驻岛军民就医难的问题,还将优质的医疗服务覆盖至祖国最南端。

-

2、下列各句中加点词语的使用,有误的一句是( )A、一旦接到案子,作为出色刑警的他立刻会变成一只追逐猎物的猎犬,开始锁定目标,将整个事件抽丝剥茧、层层过滤,直到最后真相大白。 B、他不好好读书,总爱在同学中穿梭往来,拉拉扯扯,说话言不及义 , 大家都讨厌他。 C、我们把欧洲所有大教堂的财宝加在一起,也许还抵不上东方这座了不起的冠冕堂皇的博物馆。 D、感恩父母本来就是理所应当,不存在什么矫揉造作和虚伪,因为爱是公平的,相互的。

-

3、下列词语中,没有错别字的一项是( )A、漂逸 秘诀 脏物 富丽堂皇 B、嘻闹 阴翳 惘然 彬彬有理 C、阴晦 拮据 糟蹋 衣衫褴褛 D、乘巧 觅食 端详 李代桃疆

-

4、下列词语中加点字的读音,全都正确的一项是( )A、娉婷(pīng) 宿营(sù) 渺小(miǎo) 自惭形秽(suì) B、坍塌(tān) 丰润(rùn) 宽宥(yǒu) 毫不逊色(xùn) C、意蕴(wēn) 灰烬(jìn) 窗棂(líng) 骇人听闻(hài) D、遐想(xiá) 摇曳(yè) 刹那(chà) 强聒不舍(guō)

-

5、阅读下面的文字,按要求作文。

当母亲突然诀别而去,秋风瑟瑟,那一刻,史铁生心中特后悔,没有好好带母亲去北海赏菊;当沙丽文老师触水教词,使我快速记住了许多单词,那一刻,我心中是多么的快乐啊……人生有许多的“那一刻”,永远定格在记忆的脑海里!

请以“那一刻,我心中特_______”为题作文。

提示:1. 先将题目补充完整,然后写一篇以记事为主的作文,不少于600字。2. 题目可以补充表示情感或心理活动的词语,如“快乐”、“开心”、“感动”“后悔”“失落”等。3. 注意重点展开叙述,事件中触动你情感的部分。4. 不得套作,不得抄袭,不得透露个人和学校信息。

-

6、微写作

借鉴《春》《济南的冬天》的一些写法(如比喻、拟人等),展开合理想象,就家乡秋天的风景写一个片段,要求描写生动,至少使用两种修辞手法,注意特定氛围,不超过200字。

-

7、家庭教育在同学们的成长中占有极重要地位,但家长在教育引导子女时,方式方法往往是不同的。请你比较一下文学作品《朝花夕拾》中的《五猖会》与美国作家莫顿·亨特的 《走一步,再走一步》中,两位父亲的教育方式有什么不同,请简要概括。

-

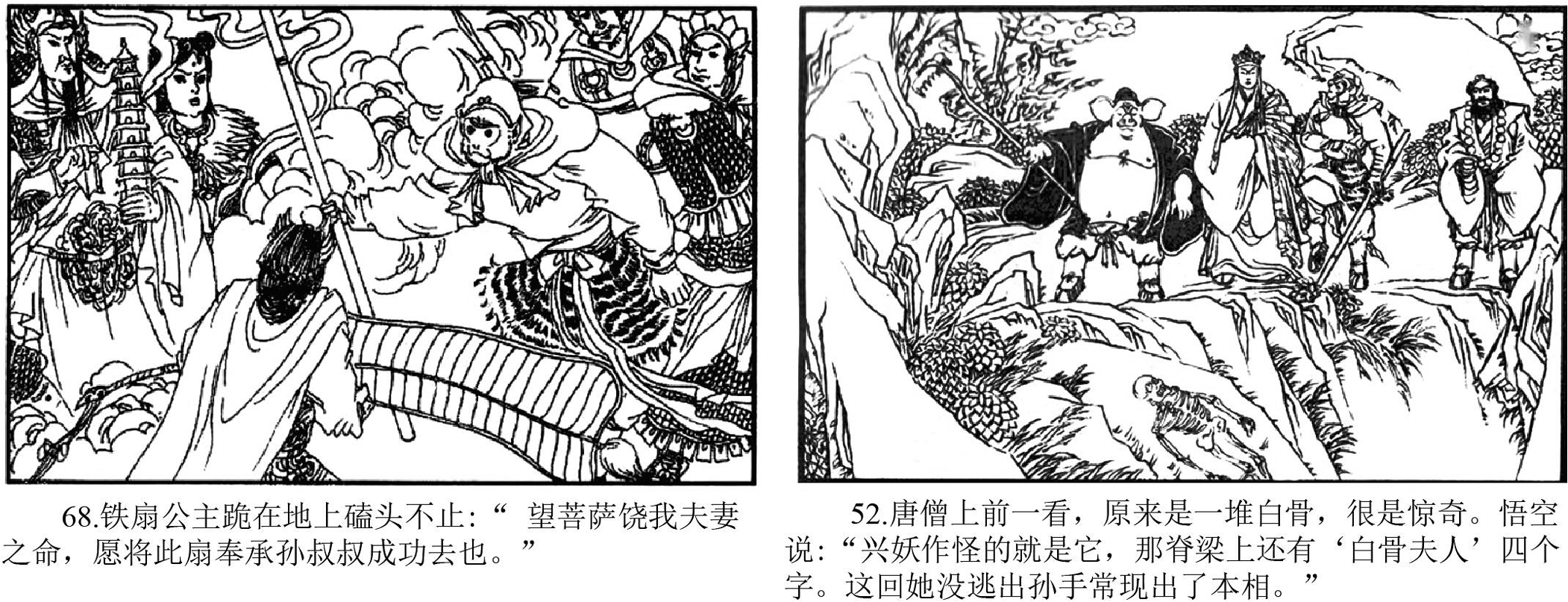

8、观察下面四幅插图,做下面选择题。

① ②

③ ④

有关上面四幅图的故事内容,下列故事名称概括正确的一项是( )

A、①车迟国斗法 ②真假美猴王 ③三调芭蕉扇 ④三打白骨精 B、①大闹天宫 ②降服黑熊怪 ③大闹金兜洞 ④三探无底洞 C、①真假美猴王 ②降服黑熊怪 ③三调芭蕉扇 ④三打白骨精 D、①大战红孩儿 ②车迟国斗法 ③盘丝洞斗妖 ④金公施法灭妖邪 -

9、阅读下面一篇文章,完成小题。

手

王世虎

①看见这只手,他的心“咯噔”颤抖了一下。这只手轻轻一拉,慢慢打开了一个黑洞。

②尘封的记忆,就像发黄的电影胶片,徐徐拉开了序幕。

③一个偶然的机会,在工地打工的他认识了一个叫“黑皮”的老乡,黑皮问他想不想发财,他点点头。黑皮带他去了一处偏僻的小区,说是公司的“培训基地”。听完第一堂课,他就什么都明白了。他内心很挣扎,但那一沓沓厚厚的人民币,把他的欲望搅得蠢蠢欲动……

④这只手缓缓伸进了黑洞,好像在寻找什么东西。

⑤第一次执行任务,他万分紧张,虽然身边站满了“同事”,他还是害怕不已,仿佛周围有一万只眼睛在盯着自己。黑皮递给他一个“鼓励”的眼神,他深呼了一口气,借着公交车的颠簸走上前……没想到一切那么顺利,他成功了。

⑥这只手忽然停了下来,似乎找到了想要的东西。

⑦在黑皮的带领下,公司的业务越做越大,他的腰包也越来越鼓。渐渐地,黑皮开始不满足于街头巷尾的小业务了,而把目光盯向了别墅区。最后一次行动,他们做了周密的计划,收获丰厚。可刚出小区,就被埋伏的警察一网打尽了——原来警察早就盯上了他们,人赃并获,无可狡辩。戴上手铐的那一刻,他猛然间觉得整个世界都塌了……

⑧这只手开始慢慢抽出,一个黑色的皮夹露了出来。

⑨三年后,他出来了。回到老家,父亲朝他叹气,弟弟妹妹看他的眼神有些怪异,那是他人生中最灰暗的一段时光。他简单地收拾了几件衣服又返回城里,从最初的搬运工、泥瓦匠,到去酒楼洗盘子、销售员,如今的他,有了家庭和孩子,才更真实地懂得遵纪守法的重要和脚踏实地的珍贵。

⑩这只手继续往外抽,皮夹的大半个身子都出来了……他的心也跟着提到了嗓子眼。

⑪ “嗨,兄弟,真是你啊!”突然,他一把抓住这只手,寒暄道。

⑫这只手一惊,皮夹又滑落了回去,一双清澈而又充满惊恐的眼睛看向了他。“你不认识我了,我是你表哥啊!”话刚落,车到站了,他拉着这只手飞快地下了车。

⑬“大哥,我是第一次,真的!我发誓以后再也不会了……求你千万别报警!”他感觉这只手在颤抖。“好好做人,人生的路还长!”他用力握紧了这只手,然后松开了。

⑭望着这只手渐渐消失在人海中,他如释重负地松了口气。

⑮曾经,他也有这么一只“手”。

(文章选自《意林》2020年第5期)

(1)、下列对文章的内容、写法的分析,不正确的一项是( )A、文章以“他”为人物中心,运用语言、心理等描写方法,推动故事情节发展。 B、文章情感真挚,构思新奇,文笔优美,读来令人耳目一新,回味无穷。 C、文章采用故事发生的先后顺序记述,记叙了“他”误入歧途后又改过自新的事例。 D、文章叙写了两个偷窃者,一个曾经的罪人阻止正在犯罪的人,以对比来提示主旨。(2)、阅读小说,依据内容,完成填空。段 落

内容概括

表现心理活动的词

⑤

第一次偷窃成功

害怕

⑦

(1)

觉得塌了

(2)

遭遇白眼

灰暗

⑪-⑭

阻止偷窃

(3)

(3)、根据括号内的提示,品味句子的表达效果。(1)“看见这只手,他的心‘咯噔’颤抖了一下。”“他感觉这只手在颤抖。”(结合上下文,说说两处“颤抖”的不同含义。)

(2)“这只手一惊,皮夹又滑落了回去,一双清澈而又充满惊恐的眼睛看向了他。”(从人物描写角度,谈谈表达效果。)

(4)、文章标题是《手》,但有人将标题改为了《在公交车上》,你更喜欢哪一个?结合全文内容,谈谈理由。 -

10、【材料一】

国内外相关调查显示:美国小学生平均每天的劳动时间为1.2小时,韩国0.7小时,而中国小学生平均每天的劳动时间只有12分钟。72%的中国学生认识到体力劳动和脑力劳动都是劳动,56.2%的学生认为社会上没有最低贱的劳动,但只有6.8%的学生愿意将来做一个有技术的工人或农民,随着学段升级,这个比例还呈下降趋势。“我国青少年劳动教育缺失问题,已到了令人担忧的地步。”辽宁一名专家表示,某县妇联对一所重点中学高一学生做过一次调查,从没洗过衣服的占79%,不会或不敢使用电饭锅、液化气炉的占67%。据调查,孩子为何不做家务?很多学生、家长坦言,不是“不爱劳动”,而是“没时间”“不会劳动”。

【材料二】

①2020年3月20日中共中央国务院发布《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》(以下简称《意见》)。《意见》中提到“近年来一些青少年中出现了不珍惜劳动成果、不想劳动、不会劳动的现象,劳动的独特育人价值在一定程度上正被忽视,劳动教育正被淡化、弱化。”国内外大量的调查研究证明,童年养成劳动习惯,长大后更可能具有责任心,也更容易适应家庭生活和职场工作的需要,而不爱劳动的人恰恰相反,他们更可能成为生活与职场的失败者。可是,这个显而易见的道理为什么被漠视呢?中国青少年研究中心家庭教育首席专家、中国教育学会家庭教育专业委员会常务副理事长孙云晓认为,许多人不是完全不明白,而是被应试教育裹挟了。应试教育是一种反生活教育,自然会轻视劳动教育。“实际上,这是一种扭曲的认识,因为爱劳动、会劳动不仅不会耽误学习,恰恰相反,生活能力强能够促进学习,有助于人的全面协调发展。”

②《意见》强调,学校要注重劳动教育的系统化、课程化,可以开设劳动课程,编写劳动教材。学校在开设课程时,应根据学段特点,设立劳动教育必修课程,系统加强劳动教育。中小学劳动教育课每周不少于1课时,学校要对学生每天课外校外劳动时间作出规定。职业院校以实习实训课为主要载体开展劳动教育,其中劳动精神、劳模精神、工匠精神专题教育不少于16学时。除劳动教育必修课程外,其他课程结合学科、专业特点,有机融入劳动教育内容。

③新时代人工智能、互联网、大数据正在重塑各行各业的形态,正在深刻改变社会生活、改变世界。学校的劳动教育课程要注重“劳动教育+科技”的深度融合,避免劳动教育变成某种生活技能的单纯机械训练,要关注互联网思维、终身学习能力、创新能力的培养,让学生在劳动教育中感受劳动之美。人工智能驱动劳动教育认知模式朝着科学化方向发展,可以让学生在虚拟的平台开展劳动知识学习和劳动实践,在人工智能的赋能下,学生可以通过虚拟的劳动平台,体验劳动情境,获得劳动知识,进而提高其在实践生活中的劳动技能。融入了先进科技手段的劳动教育课程,将更加符合新时代的育人要求,让学生体验到劳动的价值和意义。

④劳动教育事关国家发展大计,社会力量必不可少。各级政府部门要积极协调和引导企业公司、工厂农场等组织履行社会责任,开放实践场所,支持学校组织学生参加力所能及的生产劳动,参与新型服务性劳动,使学生与普通劳动者一起经历劳动过程。鼓励高新企业为学生体验现代科技条件下劳动实践新形态、新方式提供支持。群团组织以及公益组织要组织动员相关力量搭建活动平台,共同支持学生开展公益劳动。

(1)、下列对【材料一】和【材料二】有关内容的表述,不正确的一项是( )A、与国外相比,我国小学生的劳动时间严重偏低,甚至某些高中学生连基本的劳动技能也没掌握。 B、一直以来,我国的劳动教育被淡化、弱化,劳动教育的育人价值也已经被忽视。 C、调查研究证明,不热爱劳动的人,在生活和职场中更容易成为失败者。 D、对学生来讲,适当的劳动不仅不耽误学习,而且能够促进学习,有助于学生的全面发展。(2)、根据【材料二】,下列推断不正确的一项是( )A、学生根据自己的喜好可以自由决定劳动课程。 B、某校可利用虚拟平台技术安排学生模拟汽车修理过程。 C、学校的生物课程可安排粮食种植等教学内容。 D、职业院校可以邀请“劳模”下校开展劳动教育。(3)、请结合【材料二】,给学校提出两条如何开展新时代劳动教育的建议。 -

11、阅读下面选段,完成下面小题。

秋天的怀念

史铁生

①双腿瘫痪后,我的脾气变得暴怒无常。望着望着天上北归的雁阵,我会突然把面前的玻璃砸碎;听着听着李谷一甜美的歌声,我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。母亲就悄悄地躲出去,在我看不见的地方偷偷地听着我的动静。当一切恢复沉寂,她又悄悄地进来,眼边红红的,看着我。“听说北海的花儿都开了,我推着你去走走。”她总是这么说。母亲喜欢花,可自从我的腿瘫痪以后,她侍弄的那些花都死了。“不,我不去!”我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着,“我可活什么劲儿!”母亲扑过来抓住我的手,忍住哭声说:“咱娘儿俩在一块儿,好好儿活,好好儿活……”

②可我却一直都不知道,她的病已经到了那步田地。后来妹妹告诉我,她常常肝疼得整宿整宿翻来覆去地睡不了觉。

③那天我又独自坐在屋里,看着窗外的树叶“唰唰啦啦”地飘落。母亲进来了,挡在窗前:“北海的菊花开了,我推着你去看看吧。”她憔悴的脸上现出央求般的神色。“什么时候?”“你要是愿意,就明天?”她说。我的回答已经让她喜出望外了。“好吧,就明天。”我说。她高兴得一会坐下,一会站起:“那就赶紧准备准备。”“哎呀,烦不烦?几步路,有什么好准备的!”她也笑了,坐在我身边,絮絮叨叨地说着:“看完菊花,咱们就去‘仿膳’,你小时候最爱吃那儿的豌豆黄儿。还记得那回我带你去北海吗?你偏说那杨树花是毛毛虫,跑着,一脚踩扁一个……”她忽然不说了。对于“跑”和“踩”一类的字眼,她比我还敏感。她又悄悄地出去了。

④她出去了,就再也没回来。

⑤邻居们把她抬上车时,她还在大口大口地吐着鲜血。我没想到她已经病成那样。看着三轮车远去,也绝没有想到那竟是永远的诀别。

⑥邻居的小伙子背着我去看她的时候,她正艰难地呼吸着,像她那一生艰难的生活。别人告诉我,她昏迷前的最后一句话是:“我那个有病的儿子和我那个还未成年的女儿……”

⑦又是秋天,妹妹推着我去北海看了菊花。黄色的花淡雅,白色的花高洁,紫红色的花热烈而深沉,泼泼洒洒,秋风中正开得烂漫。我懂得母亲没有说完的话。妹妹也懂。我俩在一块儿,要好好儿活……

(1)、对标题“秋天的怀念”理解不正确的一项是( )A、标题的表层含义是:回忆的往事发生在秋天,表达的是对母亲的怀念。 B、标题“秋天的怀念”是全文的线索。 C、标题中的“秋天”隐喻着生命的成熟、思想感情的沉淀。 D、标题暗示着作者经受过命运残酷的打击,经历过暴躁绝望的心理过程,在母亲去世后,在风轻云淡的秋天才真正体会到母爱的伟大。(2)、下列对本文画横线语句理解不正确的一项是( )A、文章第①段画线句运用动作描写,表现了“我”当时内心的痛苦和绝望。 B、文章第③段画线句运用景物描写,写树叶飘落的样子,烘托了“我”悲凉的心情。 C、文章第④段画线句是一句叙述性的语句,没有必要独立成段,可以直接放在第③段段末,不影响全文的情感表达。 D、文章第⑦段运用排比的修辞手法,描写了北海的各色菊花。象征着母亲的期望:无论遭遇怎样的厄运,都要活得坚忍,活出尊严,活出自我生命的个性与美丽。(3)、对文章末句“好好活”理解不正确的一项是( )A、“好好活”虽是朴素至极的话,却寄予着母亲对儿子最纯粹的爱与期望。 B、“好好活”一词是反语,体现了作者对母亲的埋怨。 C、第一次“好好活”是母亲见我轻生,近乎本能的呐喊。是母亲在恳求儿子坚强起来,珍惜生命。 D、第二次“好好活”是母亲离世后,“我”和妹妹领悟到母亲未说完的话的深意:是母亲满怀的牵挂和揪心,也是对儿女未来生活的期望,希望他们珍爱生命,勇敢活下去。 -

12、在下列横线处,补写出相应的古诗名句。

(1)我寄愁心与明月,。(李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》)

(2) , 思而不学则殆。(《<论语>十二章》)

(3)晴空一鹤排云上,。(刘禹锡《秋词》)

(4) , 应傍战场开。(岑参《行军九日思长安故园》)

(5)《诫子书》一文中两句话常被人们用作“志当存高远”的座右铭,它们是: , 。

-

13、阅读《晚春》,按要求回答问题。

晚春

(唐·韩愈)

草树知春不久归,百般红紫斗芳菲。

杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞。

(1)、下列对这首诗的理解和分析,不恰当的一项是( )A、这首描写暮春景色的七绝,一反晚春迟暮之感,摹花草灿烂之情状,展晚春满目之风采,给人以满眼风光、耳目一新的印象。 B、这首诗熔景与理于一炉。透过景物描写反映的其实是诗人对春天大好风光的珍惜之情。 C、这首诗平中翻新,颇富奇趣,在于诗中拟人化手法的奇妙运用,糅人与花于一体。 D、“百般红紫斗芳菲”中的“斗”,运用了比喻的修辞手法,形象生动地写出了晚春时节花草树木竞相开花,争妍斗艳的美丽景象。(2)、诗的三、四两句意蕴深刻,为历代传诵。请从修辞手法的角度对这两句诗作赏析 -

14、阅读下面选文,完成各题。

①子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”

②曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”

③子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”

④子曰:“君子成人之美,不成人之恶。小人反是。”

⑤子曰:“富与贵是人之所欲也不以其道得之不处也。贫与贱,是人之所恶也;不以其道得之,不去也。”

⑥子曰:“富而可求也,虽执鞭之士,吾亦为之。如不可求,从吾所好。”

(1)、下列各组加点词的意思和用法,完全相同的一项是( )A、不义而富且贵 富而可求也 B、吾日三省吾身 日中不至 C、不成人之恶 是人之所恶也 D、为人谋而不忠乎 吾亦为之(2)、对文中画横线部分的断句,正确的一项是( )A、富与贵是人/之所欲也/不以其道/得之不处也 B、富与贵/是人之所欲/也不以其道/得之不处也 C、富与贵/是人之所欲也/不以其道得之/不处也 D、富与贵是人/之所欲也/不以其道得之/不处也(3)、下列对选段内容的概括与分析,不正确的一项是( )A、选文①句中“学而时习之”和②句中“传不习乎”,主要讲的是学习方法。 B、第⑥句中“如不可求,从吾所好”是从反面论述问题,主要讲的是学习态度。 C、选文第③句和第⑤句都运用了对比手法,告诫我们应如何正确对待“富与贵”。 D、选文都是儒家的修身之言,讲的是学习问题、做人的道理,对我们很有启发意义。(4)、把下面的句子翻译成现代汉语。(1)不义而富且贵,于我如浮云。

(2)君子成人之美,不成人之恶。小人反是。

-

15、《礼记·学记》中说:“独学而无友,则孤陋寡闻。”交个好朋友,可以相互帮助,共同成长。进入初中,学习生活翻开了新的一页,这半年来你一定交了不少朋友吧?仿照下列句子,以“朋友”为对象,从“快乐/痛苦、顺境/逆境、得意/失意”三组词语中,任选一组接续仿写,注意句式、修辞、语意连贯。

朋友是什么,朋友是成功道路上的一个路标,默默地为你指引奋斗的方向;朋友是失败苦闷中的一轮暖阳,热情地为你驱走心灵的阴霾;朋友是 , ;朋友是 , 。

-

16、为了营造校园文化氛围,增添人文气息,学校将开展“书香满校园”的主题活动。下面是对某校初中三个年级的学生“课外阅读情况”进行调查的结果,阅读表格,回答问题。

中学生课外阅读情况调查表

读书兴趣

读书笔记

有

没有

做了

没做

初一

74.5%

25.5%

45.8%

54.2%

初二

60.9%

39.1%

55.2%

44.8%

初三

39.5%

60.5%

60.7%

39.3%

从上表可以得出哪两点结论?请分别写出。

-

17、下列各句中,没有语病的一项是( )A、历经八年谈判,全球最大的南海自由贸易区终于正式启航并宣告诞生了。 B、实施分餐制,可以有效拉大食客之间的距离,从而阻止疫情传播。 C、11月24日,我国嫦娥五号探测器,耗时近半个小时左右,顺利进入预定轨道。 D、经过无数建设者的努力奋战,使成宜高速路眉山段铺筑通车。

-

18、下列各句中,加点词语使用不恰当的一项是( )A、全队的人都被那驼步声和这嘶喊声,震撼得落下热泪,谁也不肯再向前走一步了。 B、每个人都该有自己的意见,不宜随声附和 , 做个盲从者。 C、对于一班见异思迁的人,对于一班鄙薄技术工作以为不足道、以为无出路的人,也是一个极好的教训。 D、截至目前,正在研发的新冠疫苗超过200种,其中48种已处于临床试验阶段,这骇人听闻的消息,令全球人民欢欣鼓舞。

-

19、下列词语中,没有错别字的一项是( )A、殉职 惊慌失措 恍惚 刨根问底 B、坍塌 宁静志远 纯粹 混为一坛 C、决别 迫不急待 气概 神彩奕奕 D、禁锢 咄咄逼人 安祥 莫不关心

-

20、下列加点字注音,全都正确的一项是( )A、称职(chènɡ) 粼粼(lín) 澄澈(chénɡ ) 人声鼎沸(dǐnɡ ) B、着落(zháo) 怅然(chànɡ) 并蒂(tì) 哄堂大笑(hōnɡ) C、星宿(xiù ) 庇护(bì ) 粗犷(ɡuǎnɡ ) 拈轻怕重(niān) D、微薄(bó ) 确凿(záo) 草垛(duò) 怪诞不经(dà)