相关试卷

- 广东省遂溪一中2018届高三上册历史第五次月考试卷(必修三册 选修一)

- 江苏省东台市创新学校2018届高三上学期历史9月月考试卷

- 江苏省如皋市2018届高三上学期历史开学考试试卷

- 浙江省诸暨市2016-2017学年高一上学期期末考试历史试题

- 浙江省宁波市九校2016-2017学年高一下学期期末联考历史试卷

- 浙江省杭州市2016-2017学年高一下学期期末考试历史试题

- 四川省遂宁市高中2016-2017学年高二下学期期末教学水平监测历史试题

- 2017届河北省张家口市高三4月统一模拟考试文综历史试卷

- 2017届河北省武邑中学高三下学期第三次质检考试文科综合历史试卷

- 2017届四川省成都市九校高三下学期期中联考文科综合-历史试卷

-

1、中国古代政治体制的变化大体有两种模式:一种是政治家的立法创制,另一种是在适应统治形势变化过程中发生的日积月累式的变迁。下列各项符合材料中“政治家的立法创制”的应是 ( )A、从郡国并行制到行省制 B、从血缘政治到官僚政治 C、从藩镇割据到重文轻武 D、从设立内阁到置军机处

-

2、阅读材料,完成下列要求。

材料

美国政治社会学家摩尔在《民主和专制的社会起源》一书中以英、法、美、中、日、印六国为考察对象,认为各国为了从前工业社会进入现代社会采用了三种不同的现代化方式,分别是以英、法、美为代表的资产阶级民主道路,以中国为代表的共产主义道路和以日本为代表的法西斯道路,另外还有以印度为代表的亚洲式民主道路。——摘编自郭宋《为了现代——摩尔<民主和专制的社会起源>解读》

根据材料并结合所学知识,围绕“现代化道路”提出自己的观点(观点可整体提出,可分国别提出,可反对或补充新观点),并进行简要阐释。(要求:观点明确,史论结合,史实准确,逻辑清晰)

-

3、阅读材料,完成下列要求。

材料一 在福建各地方志及官书吏训中,民众“好争健讼”的记载可谓延绵不绝。“士不自爱,乃好干讼”,“在清时皆有功名”等描述,都指向了福建讼师的“士类”身份。讼师们充分利用超群文笔、通晓律法、功名在身等条件,向事主索取“或千余金,或数百金,约定不贰”,以为诉讼服务的报酬。为了抑制讼师“唆讼”,《大清律例》明文设立“官代书”,试图以行政力量打破讼师的“饭碗”,地方官府还多次下令捉拿、禁止讼师,突出道德礼义的教化作用,从而实现“和乡党以息争讼”“息诬告以全良善”的作用。

——据汪毅夫《讼师唆讼:清代闽省内地和台地的社会问题》等整理

材料二 厦门租界的领事法庭上外国律师扮演了重要角色,刺激了福建近代司法机构的建立及本土律师的产生。20世纪以来,《大清刑事民事诉律》《律师暂行章程》等法案对律师职业及其体制进行了持续完善。到1931年,16个有律师的省份中福建跻身全国前五,但集中在福州和厦门两地。当地按地方法院辖区设置律师公会,凡开业律师均须参加,逐渐取代外国律师在闽的垄断地位。除出庭辩护和代理之外,不少律师还受聘为工商业者的法律顾问。律师公会规定酬金的上限,尽力避免会员的乱收费行为,还落实国家的平民法律扶助制度,引导律师承担联系一般民众与法律体系的职责。

——摘编自刘芳《近代福建的讼师与律师》

(1)、根据材料一,指出福建古代讼师发展的原因。(2)、根据材料二并结合所学知识,概括近代福建律师职业的发展特点并分析其意义。(3)、根据材料并结合所学知识,简析法律职业发展的历史启示。 -

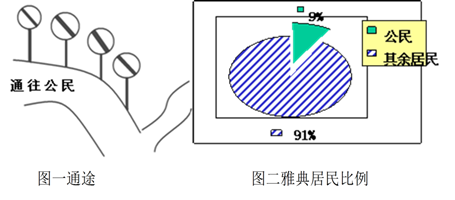

4、阅读下列图文材料

材料一:

材料二:雅典民主政体的根本缺陷在于它把权力交给所有的公民,不需要国家管理者具有专长,不要求他们具有真知灼见。一个国家应当由既有专业知识又有道德的人去治理,统治者不是有王权的人,不是偶然选中的人,不是攫取财富的人,不是使用骗术的人,而是有统治知识的人。

——苏格拉底

材料三:自秦朝以来,在中国社会治理中占据主导地位的是中央集权的郡县制度,这与西方中世纪政治分裂、王权势微的状况截然不同。中央集权的核心是君主专制。秦汉以后,皇权集中成为中国政治的一大趋势。到清代,皇权更达到了登峰造极的程度,君主独裁成为清朝的“祖制”、“家法”,神圣不可侵犯,即所谓“天下大事,皆朕一人独任”。

——摘编自高翔《中国古代政治的三大传统》

(1)、 请写出材料一漫画中交通禁行标志的具体含义。结合图一、二及所学知识,说一说对“雅典民主政治是世界上最狭隘,也是最充实的民主政治”这句话的理解。(2)、 根据上述材料并结合所学知识,指出古代中国与古代雅典在政治体制上的差异,并分析产生差异的主要原因。 -

5、 2003年,数名学者向全国人大常委会法制工作委员会提出“关于审查《城市流浪乞讨人员收容遣送办法》的建议书”,不久,相关新法制定并通过;2016年,全国人大法工委共研究处理了92件公民针对法律法规涉嫌违宪违法的审查建议。这表明,当代中国( )A、依法治国全面落实 B、宪法权威得以彰显 C、立法助力脱贫攻坚 D、民众法治意识增强

-

6、1764年7月,意大利人贝卡里亚提出:“在法官判决之前,一个人是不能被称为罪犯的。只要还不能断定他已经侵犯了给予他公共保护的契约,社会就不能取消对他的公共保护。”关于材料解读错误的是( )A、资产阶级提出自己的法律原则 B、体现了社会契约的思想和原则 C、体现了“无罪推定”原则 D、资产阶级注重维护私有财产

-

7、元丰二年(1079年),苏轼被御史李定以谤讪新政的罪名逮捕。在长达两个多月的审判过程中,范镇、张方平等栩中大臣以苏轼为人刚正、重仁义、富有才华、上尊皇帝、心怀天下等理由奋力上书,最终苏轼免于一死改贬谪黄州,史称“乌台诗案”。这体现了宋朝( )A、法律观念受到儒家思想影响 B、北宋官员朋党观念浓厚 C、纲常伦理道德得到强化 D、司法审判深受佛道影响

-

8、18 世纪末以来,西欧各国纷纷借鉴中国的科举制,逐步推行文官考试制度,促进了社会发展。但科举制在中国却越来越严重地阻碍着社会的进步,并最终于 1905 年被废除。造成这种不同后果的根本原因是( )A、西欧的文官考试制度是新生事物,中国的科举已实行 1000 多年 B、西欧文官考试制度注重实用性知识,中国科举制八股取士很僵化 C、西欧的文官考试制度公平公开,而中国的科举制作弊现象严重 D、两欧处于资本主义上升时期,而中国处于封建社会的衰落时期

-

9、英国首相张伯伦曾对高级文官们说:“你们没有我也能办事,而我们没有你们则不能做任何事。”对这句话理解正确的是( )A、高级文官权力较大,不支持首相工作 B、文官政治独立,充当“从不更换的幕后主管” C、首相张伯伦认为文官制度不适合英国 D、文官制度有利于政府运转的稳定性和连续性

-

10、秦代选官主要实行军功入仕,军功以在前线杀敌数量来计算;汉代选官主要实行察举制,由地方官在辖区内考察人才并推荐给中央,被察举的人必须品德高尚、学识才干出众。这反映出秦汉之际( )A、中央集权不断强化 B、入仕通道趋于多元 C、选官的客观性增强 D、治国理念发生变化

-

11、根据长沙走马楼出土的吴简记载统计,孙吴时期临湘县乡吏总数的26%、县吏的40%,县卒的33%都出身自“潘”、“蒸”、“邓”、“黄”、“谢”姓五大家族,这说明了当时( )A、地方大族影响当地吏役的任用 B、皇权与世家大族的妥协 C、江南地区经济得到进一步发展 D、基层社会治理体系发展

-

12、王安石在变法中规定:“前此轮差职役的民户不再服役,改为按土地、家产多少缴纳免役钱。前此无差役负担的官户、僧道户、女户、单丁户、未成丁户以及上五等的坊郭户,一律按其户等减半出钱,谓之免役钱。”这一举措意在( )A、刺激商品经济的发展 B、为封建政府拓宽财源 C、适应放松人身控制的客观要求 D、遏制大地主大官僚势力的膨胀

-

13、 16世纪初,英国知识分子在身份上仍属于教会体系,大学手中仍掌握着教会所授予的特权。1545年,议会通过法令规定大学中的学院都必须宣誓对国王效忠,否则将被解散和改组。1571年,议会又通过了大学一切行为都必须遵守议会的法令。议会的这些法令( )A、标志着近代民族国家的形成 B、促成了英国宗教改革运动兴起 C、适应了世俗政治体系的发展 D、推动英国进入议会君主制时期

-

14、中古法国的三级会议没有确定召开日期及频率,召开与否由国王根据自己的需要而定。它往往是在国王需要征收新税或需要各等级代表的支持处理一些重大问题时才召开。对此解读正确的是,中古法国三级会议的召开( )

①适应了强化王权的需要 ②标志着法国进入议会君主制时期

③确立了国王有权征税的原则 ④奠定了法国君主立宪制的基础

A、①③ B、①②③ C、②④ D、②③④ -

15、元康五年(公元前61年),汉宣帝规定,诏书下行形式为御史大夫下丞相,丞相下车骑将军、中二千石、郡太守、诸侯相,郡太守下郡国都尉、农都尉、部都尉,再由都尉下达候官。这一现象( )A、提升了政府信息传递速度 B、体现了集权体制内在要求 C、推动了文书制度日益繁琐 D、平衡了皇权与相权的关系

-

16、阅读材料,完成下列要求。

材料一 自西晋末年以来,长期的战乱使社会经济彻底崩溃,直至北魏统一北方,无主土地和荒地仍大量存在。政府必须实施有效的政策将土地和劳动力重新结合起来,北魏强大的中央集权则为均田制提供了有效的保证。另外,北魏早在建国时就曾实施“计口授田”的政策,将土地分授给民户耕种,这为后来均田制的实施提供了宝贵的经验。北魏太和九年,正式确立均田制,与此相适应的赋税制度是租(庸)调制,唐初的租庸调制与之前相比,最大的区别是庸的制度化,这在中国古代赋役制度史上具有十分重要的意义。

——整理自李羡於《论均田制的兴衰及其与租庸调制的关系》

材料二 建中元年正月,唐德宗在宰相杨炎的建议下,正式颁布两税法,规定:“唯以资产为宗……资产少者则其税少,资产多者则其税多。”两税法以地税、户税为基础,把其他各种杂税吸收进来,统统以两税的形式来征收,其中明确规定租、庸、杂徭等全部省掉,不再另行征收。两税法改变了租庸调固定的收税模式,凡百役之费,一钱之敛,货币成为税收的主要方式。政府征发徭役也以“和雇”为主,松弛了对农民的人身控制,使农业的产业经营具有了选择的空间。

——摘编自张琦《浅析“两税法”改革及其影响》

(1)、 根据材料一、概括北魏实行均田制的条件。(2)、根据材料二并结合所学知识,指出两税法实施前后中国古代赋税征收标准的变化并简析两税法的影响。 -

17、阅读材料,回答问题。

材料一 秦朝建立的中央行政制度示意图

材料二 唐朝中枢行政示意图

(1)、 依据材料一并结合所学知识,指出秦朝中央官制和地方的行政制度分别是什么?(2)、汉承秦制,有所损益,结合所学知识指出汉武帝时期在政治上“制度创新和变革”的表现?(3)、依据材料二,并联系所学,指出唐代的中枢行政制度并简析其积极作用。

(1)、 依据材料一并结合所学知识,指出秦朝中央官制和地方的行政制度分别是什么?(2)、汉承秦制,有所损益,结合所学知识指出汉武帝时期在政治上“制度创新和变革”的表现?(3)、依据材料二,并联系所学,指出唐代的中枢行政制度并简析其积极作用。 -

18、明清之际三位进步思想家的思想是儒学对新的历史条件的反映,他们使儒家思想更趋实事求是,与国计民生靠得更近。这一思想强调( )A、经世致用 B、民主共和 C、自由平等 D、重农抑商

-

19、嘉庆二十一年(1816年),英国派阿美士德率团使华。在觐见嘉庆帝前关于觐见礼仪未与清达成一致,未入觐而回。嘉庆帝敕谕英王:“天朝不宝远物,凡尔国奇巧之器,亦不失为珍异……嗣后毋庸遣使远来,徒烦跋涉。”造成这一现象的根本原因是( )A、维护宗藩关系的需要 B、闭关锁国的保守心态 C、自给自足的自然经济 D、重农抑商的传统政策

-

20、观察下面某一朝代都城的中央机构分布图。关于这一时期中央官制的演变正确的是( )

A、三公九卿共同组成中央政府 B、三省长官相互牵制 C、内阁成为事实上的行政中枢 D、三司分割宰相权力

A、三公九卿共同组成中央政府 B、三省长官相互牵制 C、内阁成为事实上的行政中枢 D、三司分割宰相权力