相关试卷

- 广东省遂溪一中2018届高三上册历史第五次月考试卷(必修三册 选修一)

- 江苏省东台市创新学校2018届高三上学期历史9月月考试卷

- 江苏省如皋市2018届高三上学期历史开学考试试卷

- 浙江省诸暨市2016-2017学年高一上学期期末考试历史试题

- 浙江省宁波市九校2016-2017学年高一下学期期末联考历史试卷

- 浙江省杭州市2016-2017学年高一下学期期末考试历史试题

- 四川省遂宁市高中2016-2017学年高二下学期期末教学水平监测历史试题

- 2017届河北省张家口市高三4月统一模拟考试文综历史试卷

- 2017届河北省武邑中学高三下学期第三次质检考试文科综合历史试卷

- 2017届四川省成都市九校高三下学期期中联考文科综合-历史试卷

-

1、 成书于公元前2—2世纪《摩奴法典》,是古印度国家根据吠陀经与传统习惯汇编而成的法律文献。法典中有规定“首陀罗只应娶首陀罗女子为妻;吠舍可在奴隶种姓或本种姓中娶妻;刹帝利可在上述两个种姓和本种姓中娶妻;婆罗门可以在这三个种姓和僧侣种姓中娶妻。”这一规定的意图在于( )A、打破种姓制度的隔阂 B、宣扬法律的至上权威 C、推动社会阶层的流动 D、维护高种姓贵族特权

-

2、 20世纪50年代中期,周恩来提出了外交干部合理流动的“三三制”构想:三分之一在国内,三分之一在国外,三分之一储备培训,并通过挂职锻炼、出国学习、脱产进修、社会实践等形式提高干部素质,确保国内外干部轮换制度化。这一构想后来得到落实。外交干部合理流动的“三三制” ( )A、标志着新中国开始走向国际外交舞台 B、意在发展与第三世界国家的关系 C、为独立自主和平外交提供了一定保障 D、彰显了新中国全方位的外交布局

-

3、 1930年以前英、法、美和日本四国在华银行历年设立情况统计表(含在华总行及其分行。单位:家),以下相关解读,正确的是( )

甲

乙

丙

丁

1894年前

16

2

0

2

1895—1913年

5

15

5

33

1914—1930年

11

13

40

103

A、甲为美国 B、乙为英国 C、丙为法国 D、丁为日本 -

4、 1828年,江苏巡抚陶澍奏称:“苏城(苏州)为百货聚集之区,银钱交易全藉商贾流通。向来山东、山西、河南、陕西等处每年来苏办货,约可到银数百万两。……自上年秋冬至今,各省商贾俱系汇票往来,并无现银运到。”该史料可用于说明当时的苏州( )A、传统自然经济逐步解体 B、大量使用自由雇佣劳动力 C、纸币成为主流支付手段 D、长途和大额贸易有所发展

-

5、 明代政府在云贵地区的农业区域及形胜险要之处广设卫所,军士携带家眷子女,世代相继为军户,军籍人口约占当地总人口的1/5。若遇战事,将领受命到指定卫所领兵,事毕军队散归原地。这一举措( )A、消除了地方割据的基础 B、推动了边疆经济的发展 C、体现了因俗而治的理念 D、促进了民族矛盾的缓和

-

6、 开皇三年,隋文帝下令州县官吏“大索貌阅”,即根据户籍上登记的年龄,来核对个人体貌。隋炀帝大业五年,又一次“貌阅”。通过这两次全国性大规模的检括户口,共检出隐漏人口228万余。隋朝此举旨在( )A、整顿扭转吏治腐败 B、打击豪强世族势力 C、剥削压榨下层人民 D、便利民众自由迁徙

-

7、 有研究表明,在秦末农民战争中,各地的表现是不同的。表现最激烈的是南方的楚人,其次是齐地和赵地,再次是韩、魏、燕地,至于关中秦地,完全没有发生反秦暴动。出现这一现象的背景是( )A、秦朝暴政激化社会矛盾 B、各地文化传统存在差异 C、各地经济形态差异大 D、秦朝地方政策不一致

-

8、 鲁匡(新莽时大司农)言:“《诗》曰‘无酒酤我’,而《论语》曰‘酤酒不食’,二者非相反也。夫《诗》据承平之世,酒酤在官,和旨便人,可以相御也。《论语》孔子当周衰乱,酒酤在民,薄恶不诚,是以疑而弗食。”这反映了周朝( )A、传统经济政策的变动 B、工匠的社会地位上升 C、以农为本的观念盛行 D、礼崩乐坏的影响加深

-

9、 【中国传统文化发展】

有学者指出,回顾中国文化发展的轨迹,最可注意的是兼容并蓄的胸怀。哪怕遭逢外来异质文化,也常常能够吸收其精华,融入自己的文化体系; 即使一个思想体系趋于独断以致僵化时,也常有内发的修正, 使中国文化有更新的机会。

根据材料并结合中国古代史的相关史实,围绕材料观点自拟论题,并加以说明。(要求:观点明确, 史论结合, 表达清晰, 逻辑严密。 )

-

10、【宋代武汉城市发展】

材料1

著 作

记 载

(南宋) 陆

游 《 入 蜀

记》

“(鄂州) 贾船客舫, 不可胜计, 衔尾不绝者数里。此郡自唐为冲要之地……市邑雄富,列肆繁错, 城外南市亦数里,

虽钱塘、建康不能过, 隐然一大都会也。日昳(yì, 太阳偏西),移舟江口, 回望堤上, 楼阁重复, 灯火歌呼, 夜分乃已。”(南宋) 范

成大《吴船

录》

“(鄂州) 南市在城外, 沿江数万家, 廛闰(chánhàn, 指商店) 甚盛, 列肆如栉。酒垆楼栏尤壮丽, 外郡未见其比。

盖川、广、荆、襄、淮、浙贸迁之会,货物之至者, 无不售, 且不问多少, 一日可尽。”

材料2

两宋时期, 湖北政治和文化中心逐渐由荆州、襄阳向鄂州迁移。从宋代开始, 鄂州频繁成为领辖数州的政治、 军事指挥中心。 南宋时期, 鄂州作为抗金重要基地, 岳飞在此驻军抗金达七年之久。 军营中除了士兵,还有为数不少的军属, 增加了城市人口数量。从地理上看, 鄂州沟通南北,联接东西,位置相当重要; 从人口上看, 当时鄂州居民超过十万户,加上屯驻有大量军队,催生了大量物资需求。————据《回望唐宋时期武汉的烟火气》等整理

注:上述材料中出现的鄂州均相当于今武汉三镇之武昌。(1)、 根据材料一,指出宋代武昌城市发展的表现。(2)、 根据上述材料并结合所学知识,说明宋代武昌兴盛的原因。 -

11、 【古代选官制度演变】

官吏选拔制度是封建国家上层建筑的重要组成部分,在不同的历史阶段,不同的社会形态下,都必须有一套与之相适应的选官制度,以便不断补充和调整各级官僚队伍,保证本阶级统治意志的顺利推行。

材料1 魏晋南北朝时期, 中央政府初立九品, 按人才优劣定品第, 这在很大程度上纠正了汉末察举制被名门士族所操纵的弊端。但九品中正制中各地中正的人选皆由在朝为官的世家大族兼任,人才的任用升降实质上仍然完全掌控于门阀士族的手中。在这种情况下, 中央要巩固和加强集权显然是不可能的, 与此同时, 庶族地主的力量却在门阀士族逐渐衰弱的趋势下不断壮大,他们对于选官制度产生了新的政治诉求,科举制度应运而生。

————摘编自李烁《浅析唐朝科举制度与朋党政治》

材料2 汉代选拔人才, 以荐举制取代世袭制, 以察举、 征辟诠选制度选拔德才兼备的人才,在一定程度上满足了当时社会的需求。但荐举制也有局限性, 而且这种局限性愈到后期愈加明显。魏晋南北朝时期改为九品中正制, 这一制度把选才权收归朝廷,把人才分为九等,选才标准规范、缜密,在当时具有积极意义。……到隋唐时代推行科举制, 就是通过考试选拔官吏,采用分科取士的办法,考生自由报名,布衣之士有了为官的机会。从隋代到清代的1300多年间, 科举制选拔出大量文武官员与后备人员,给社会与国家治理队伍注入活力。

————郭齐勇《中华优秀传统制度文化的特质》

材料3 隋唐开始的科举始终将儒家经典作为考试的主要内容。 自隋唐以后, 各代“大小之官, 悉由吏部; 纤介之迹,皆属考功”。科举选官制度, 使一些本来无立锥之地的平民书生, 通过科场也得以晋升于官僚、 贵族的行列。 这样一来,在社会的等级阶层之间,必然出现等级中的升降甚至贵贱间的对流,这种流动性同时为那些原来既非官僚也不是地主的人步入官僚队伍,提供了可能性。

———摘编自胡平《试论科举对中国古代政治制度的影响》

(1)、根据材料一并结合所学知识,说明隋唐时期科举制产生的原因。(2)、根据上述三则材料并结合所学知识,分析科举制产生的影响。 -

12、 【唐宋变革】

材料1 论证中世结束于唐代, 近世开端于宋代的“唐宋变革论”, 最早是由日本学者内藤湖南提出的,被欧美学者称为“内藤假说”。 “唐宋变革”是指中唐至北宋的变革,并非仅指唐宋之际。其核心主张是,从唐到北宋是一个从贵族政治转向君主独裁体制的过程。所谓君主独裁,就是把权力集中到皇帝一人手上, 并通过与之配套的官僚体制来展现这种权力,在内藤看来,这种特殊形态的君主独裁制贯穿了北宋以后的中国社会。

————据陆扬《唐宋变革论错在哪?》

材料2 唐宋变革的重要表现在于宋代政治文化风格的转变。具体表现为集文化政治精英身份于一身的士大夫的家国观念在这一时期发生了重要的变化, “以天下安危为己任”成为众多出身庶民的士大夫的人生追求。 张载提出的“为天地立心, 为生民立命, 为往圣继绝学, 为万世开太平”的名句, 历代传颂不衰。 践行者先有“先天下之忧而忧, 后天下之乐而乐”的名臣范仲淹, 后有“人生自古谁无死, 留取丹心照汗青”的死士文天祥。

————摘编自魏巍《朱熹·宗族·社会————宋代的士大夫与社会变迁》

(1)、根据材料一并结合所学知识,说明从北宋到明清走向君主独裁体制的过程。(2)、根据材料二并结合所学知识,分析宋代士人家国观念发生转变的原因。 -

13、清朝前期山西巡抚刘于义曾上奏折称当地“子弟俊秀者多入贸易一途……至中材以下方使之读书应试”。浙江吴兴人姚世锡则说当地士人“用晚生帖拜当商”,“而论者不以往拜为非”。这些现象说明当时( )A、重农抑商政策在民间已走向破产 B、进步知识分子大力提倡工商皆本 C、传统儒学提倡的义利观遭到摒弃 D、商品经济发展冲击了传统价值观

-

14、清代在台湾实行班兵制: 兵“皆调自福建各营, 三年一换, 谓之班兵”。兵丁妻子,无令带往。三年一换。每年自京派出御史一员,前往台湾巡查”。后来准许班兵“年愈四十无子者”搬眷随军,又许兵丁就地娶亲。此举( )A、保障了台湾的长治久安 B、是中央管辖台湾的开始 C、促进了两岸的人员交流 D、体现了因俗而治的特点

-

15、《明史》载, 太祖制, 内臣(宦官)不许读书识字。 宣宗设内书堂,选小内侍,令大学士陈山教习之, 遂为定制。于是多通文墨, 晓古今。这一变化( )A、是中枢政治运作变革的产物 B、有利于社会文化水平的提升 C、有利于政府行政效率的提升 D、体现了皇权受到宦官的制约

-

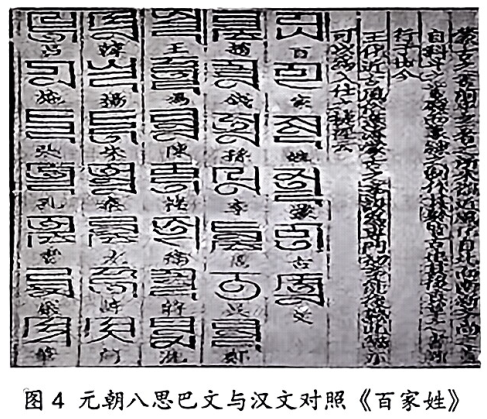

16、图4为元朝八思巴文与汉文对照《百家姓》。这表明元朝( )

A、仿照汉字创制蒙古民族文字 B、双语政策得到严格落实 C、蒙古官民大力提倡汉族姓氏 D、民族文化交流有所发展

A、仿照汉字创制蒙古民族文字 B、双语政策得到严格落实 C、蒙古官民大力提倡汉族姓氏 D、民族文化交流有所发展 -

17、表3 是有关南宋书籍出版的两则信息, 由此可知当时( )

《东都事略》

牌记

“眉山程舍人宅刊行, 已申上司,不得覆板(翻

印) ”。

《丛桂毛诗集

解》保护令

“倘或其他书肆嗜利翻版, 则必窜易首尾, 增损意

义……今备牒两浙、福建路运司备词约束。”

表 3 南宋书籍出版信息两则

A、版权保护意识已出现 B、雕版印刷仍然占据主导 C、书籍出版过度商业化 D、个人专著出版蔚然成风 -

18、如果为图3 标注一个主题,最恰当的是( )

A、政权并立阻碍经济文化交流 B、都城选址与经济格局变迁 C、边疆治理依赖水陆交通建设 D、政区划分与自然地理因素

A、政权并立阻碍经济文化交流 B、都城选址与经济格局变迁 C、边疆治理依赖水陆交通建设 D、政区划分与自然地理因素 -

19、“内降”主要指帝王绕过中枢机构直接从内宫下达给有关部门的命令。宋仁宗时吏部侍郎、枢密使杜衍屡次拒绝执行宋仁宗的“内降”, 并将积压的“内降”十多份如数封还仁宗。 而包拯、韩琦等人都曾上书仁宗请绝“内降”。这表明当时( )A、君相矛盾逐渐爆发 B、权臣擅政问题日益突出 C、吏治改革亟待推行 D、文官政治发挥积极功效

-

20、表2为秦汉至隋唐多级政区户籍统计表,从表可知中国古代基层治理( )

时期

相关记载

每乡平均规模

秦汉

“十里一亭”“十亭一乡”

约12500 户

两晋

“县五百户以上皆置一步, 三千户以上置二

乡, 五千户以上置三乡, 万户以上置四乡”

500—2500 户

隋唐

“百户为里, 五里为乡”

约 500 户

表 2 秦汉至隋唐多级政区户籍统计表

A、组织划分趋于精细 B、治理成效日益降低 C、官方渗透逐渐减弱 D、政局变动影响突出