相关试卷

- 广东省遂溪一中2018届高三上册历史第五次月考试卷(必修三册 选修一)

- 江苏省东台市创新学校2018届高三上学期历史9月月考试卷

- 江苏省如皋市2018届高三上学期历史开学考试试卷

- 浙江省诸暨市2016-2017学年高一上学期期末考试历史试题

- 浙江省宁波市九校2016-2017学年高一下学期期末联考历史试卷

- 浙江省杭州市2016-2017学年高一下学期期末考试历史试题

- 四川省遂宁市高中2016-2017学年高二下学期期末教学水平监测历史试题

- 2017届河北省张家口市高三4月统一模拟考试文综历史试卷

- 2017届河北省武邑中学高三下学期第三次质检考试文科综合历史试卷

- 2017届四川省成都市九校高三下学期期中联考文科综合-历史试卷

-

1、康熙帝曾打算采取招抚方针解决台湾问题,甚至允许郑成功的继承者郑经“藩封,世守台湾”。郑经坚持以“比朝鲜,不削发”作为投诚条件,康熙帝则认为“朝鲜系从来所有之外国,郑经乃中国之人”,断然拒绝。材料体现了清代( )A、夷夏之防阻碍国家统一 B、政府外交理念的逐步近代化 C、统治者明确的国家意识 D、朝贡体系随改朝易代而瓦解

-

2、据清朝乾嘉时代无锡人钱泳描述:“大江南北迎神赛会之戏,向来有之,而近时为尤盛,乡城士女观者数万人,虽有地方官不时示禁,而一年盛于一年,甚至在城在乡俱崇华美,大街小巷迎接亲朋,使斯民咸入豪奢。”这表明,当时江南地区( )A、经济发展处于领先地位 B、传统重农抑商政策废弛 C、政府的控制力逐步减弱 D、经济发展影响社会观念

-

3、图2所示,宋代投壶盛行,士大夫家中陈设常有投壶的壶与矢。吕大临在《礼记传》中写道:“投壶,射之细也。宴饮有射以乐宾。”司马光则认为“投壶可以治心,可以修身,可以为国,可以观人。”宋代投壶( )

图2

A、反映了民族交流加强 B、凸显了儒学价值取向 C、体现了门第观念淡化 D、折射出教育的平民化 -

4、表1是辽宋夏金元时期少数民族首领的部分施政措施。由此可见,在这些政权中( )

少数民族首领

措 施

耶律阿保机

重用汉人,制定法律;改革习俗;参照汉文化改造契丹文化。

李元昊

依照宋制设立百官,参照宋制定朝仪。

完颜阿骨打

命人依据由汉字改制的契丹字拼写女真语言,创造女真文字。

忽必烈

注意选用人才,重用汉臣;采用汉法,建立各项政治制度。

A、统治者的汉文化素养深厚 B、游牧文化已经走向没落 C、社会发展出现了新的趋势 D、因俗而治成为普遍原则 -

5、北宋建立后,将地方精兵编为禁军,拱卫京师,并实行募兵制,兵士待遇较为优厚,“衣食天子”、“不耕而食” ;应募者以此养家糊口,兵员最多时达120多万人。这一制度( )A、提升了边境防御能力 B、提高了文官和士人地位 C、加剧了社会贫富分化 D、加重了政府的财政负担

-

6、表1所示为对隋朝至盛唐社会生活变化的部分描述。据表可知,这一时期( )

表1

服饰文化

为便于妇女骑马,圆领长袍服装设计趋于流行

饮食文化

每年立春时节,朝廷向高级官员发放葡萄酒、胡饼

舞蹈文化

城市中人们对胡旋舞与胡腾舞钟爱有加

A、社会风气开放多元 B、城市生活日益丰富 C、民族差异逐渐消亡 D、中外交往颇为密切 -

7、佛像在隋唐以前是额宽鼻隆,眉眼细长,头发呈波浪状,具有印度风格。至盛唐时则发展为面容典雅丰腴,含蓄飘逸,具有中国特点,这一变化反映了( )A、外来文化趋向中国化 B、中外艺术风格交融 C、艺术发展受时代影响 D、佛教吸收儒家思想

-

8、图1为南北朝时期北齐到隋唐政府机构变化示意图,这一变化( )

图1

A、加强了中枢机构决策权 B、避免了相权被分割 C、降低了政令的执行效率 D、使中央机构分工更明确 -

9、从东汉末年以来,中国西部和北部周边的各少数民族开始不断地向中原迁徙。尤其西晋统治时期“西北诸郡皆为戎居”,中原百万余口,“戎狄居半”。这一现象( )A、完成了我国经济重心的南移 B、有利于北方民族的相互交融 C、有利于南北经济的均衡发展 D、实现了黄河流域的统一安定

-

10、图1是中国古代某时期人口密度情况。据此判断,该时期是( )

图1

A、东汉永和五年 B、唐朝天宝元年 C、北宋靖康二年 D、明朝洪武二十六年 -

11、公元前113年,汉武帝取消郡国铸钱的权力,专令水衡都尉所属的钟官、辨铜、均输三官负责铸造新的五铢钱,名为三官钱。他还责成各郡国把以前所铸的钱币一律销毁,所得铜料输给三官。汉武帝此举( )A、打击了地方诸侯 B、稳定了市场秩序 C、根除了割据势力 D、健全了货币体系

-

12、下面两图为中国古代重要工程建设。它们的修筑( )

A、抵御了外族侵扰 B、有利于经济发展 C、促进了南北交流 D、加强了皇权专制

A、抵御了外族侵扰 B、有利于经济发展 C、促进了南北交流 D、加强了皇权专制 -

13、先秦时期,人们热衷于抬出家族中有特殊地位的祖先,如青铜器作器者通常自称为“某之孙”“某之子”。在追认祖先的风潮中,许多族群塑造出共同的英雄先祖,如商人始祖契、周人始祖后稷、楚人始祖祝融等。该现象( )A、重塑了宗法伦理 B、促进了华夏认同 C、强化了分封秩序 D、催生了郡县制度

-

14、春秋时期,有些诸侯以“尊王攘夷”为旗号,结为联盟,抵抗夷狄(包括秦楚);楚国国君一直称王。公元前344年,齐魏“会徐州相王”;公元前325年,秦惠文王称王,韩、赵、魏、燕、中山“五国相王”。这说明春秋战国时期 ( )A、周王仍被尊为天下共主 B、传统政治秩序走向瓦解 C、列国纷争推动社会转型 D、华夏夷狄对垒由来已久

-

15、距今约4500年的陶寺古城,拥有宫城、宫殿建筑、高等级墓地、“天文台”、祭天遗迹等;距今约4300年的陕北神木石峁石城,也存在精美石雕、内外瓮城、巨大墩台等文化遗存。这说明新石器时代晚期( )A、社会具有较强的组织能力 B、中华文明具有统一性 C、区域经济文化交流频繁 D、早期国家已经形成

-

16、 阅读材料,完成下列要求。

材料一

汉武帝时期先后对楼兰、大宛进行了征讨,皆以胜利告终。在征伐大宛之后,“自敦煌西至盐泽,往往起亭,而轮台、渠犁皆有田卒数百人,置使者校尉领护,以给使外国者”。汉宣帝时期,西域都护设立。西域都护是中央政府在西域设立的地方行政机构,主要人员均由中央任免。西域的一切事务均由都护去处理,包括屯田、西域诸国国内的事务,而且西域都护府掌握着一定数量的军事力量,在西域的权限已经超过了国内的一般地方行政,似乎拥有与诸侯相等的权力,其权力最大的表现就是行使中央对于西域诸国的任命、册封与奖惩。

——摘编自张訸《“天下”与“统一”:汉与西域关系的再认识》

材料二

高昌与西突厥结成军事联盟,在贞观九年、十年,大举攻掠丝路上的商队和贡使。唐朝于贞观十四年灭高昌后,首先在高昌故地设立西昌州,旋改为西州。西昌州属于羁縻州,而西州作为地方正州,与中原其他正州一样推行州县制。不久,唐朝又在西州置安西都护府,派兵镇守;并将乡里制、均田制、赋役制等措施迅速推行至西州。

——摘编自董永强《平高昌前后的争论与唐初西域政策的转向》

(1)、 根据材料一、二并结合所学知识,概括西汉和唐朝在经营西域政策措施上的异同。(2)、 根据材料一、二并结合所学知识,说明汉唐两代经营西域的相同意义。 -

17、阅读材料,完成下列要求。

材料一

春秋战国时期,礼乐崩坏,诸子蜂出,各引一端,不仅形成了真正的学术繁荣,而且还有大量的新认知通过不同观点间的相反相成、相生相灭被创造出来。如孔子的仁学体系和孟子的仁政理想;墨子的兼爱、非攻和大同精神;老子所构建的宇宙论及宇宙论同社会论、人生论之间的逻辑联系;庄子主张把心的逍遥置于一切之上的人生观;荀子为证明阶级存在的合理性而提出的“维齐非齐”论和天人相分的世界观;韩非等人建立的与时俱进的理念等均具有重要的历史价值。

——摘编自赵世超、卫崇文《论战国时期的百家争鸣运动》

材料二

西周末年,士作为低级贵族从政治结构中游离出来,士面临着再就业的选择。士再就业的事实,决定他们必须在自己原有知识的基础之上,根据现实的需要,提出不同的思想观念和解决方案,并在私学的背景之下不断强化自身独特的思想立场,从而形成了百家争鸣的局面。由礼崩乐坏所导致的士的再就业需求促进了私学的兴盛,无论是后世诸子百家的称谓也好,还是九流十家的说法也好,都表明这一时期中国思想的丰富程度。中国思想由此实现了突破,并确立了中国传统思想的基本精神价值,塑造了国人的精神世界。

——摘编自何善蒙《“士”的再就业与百家争鸣》

(1)、 根据材料一并结合所学知识,指出战国时期诸子的政治主张。(2)、 根据材料一、二并结合所学知识,概括春秋战国时期百家争鸣局面出现的背景,并概括其性质和地位。 -

18、如果把“丝绸之路”“文成公主入藏”“开元盛世”“遣唐使和鉴真东渡”整合为一个主题,适合作为主题名称的是( )A、繁荣与开放的社会 B、国家的强盛和统一 C、政权分立民族交融 D、王朝重视对外交往

-

19、两税法首先从唐朝廷的直辖地开始实施,接下来是听命于中央的藩镇进而向其周边推广。固定税目和税额使藩镇很难随意地扩大征税的范围。这使得在赋税收入方面,中央占据了优势地位。材料表明两税法的实施( )A、取消了租庸调和杂税 B、减轻了政府对农民的人身控制 C、起到抑制藩镇的作用 D、保证了农民有充分的生产时间

-

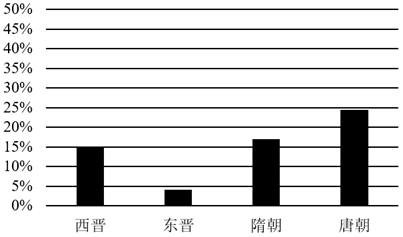

20、下图反映了西晋到唐朝寒门子弟入朝为官的比例变化。这一变化主要体现了( )

A、传统门第观念颠覆 B、科举制成为主要选官方式 C、官员素质全面提高 D、社会阶层流动性有所加强

A、传统门第观念颠覆 B、科举制成为主要选官方式 C、官员素质全面提高 D、社会阶层流动性有所加强