相关试卷

- 广东省遂溪一中2018届高三上册历史第五次月考试卷(必修三册 选修一)

- 江苏省东台市创新学校2018届高三上学期历史9月月考试卷

- 江苏省如皋市2018届高三上学期历史开学考试试卷

- 浙江省诸暨市2016-2017学年高一上学期期末考试历史试题

- 浙江省宁波市九校2016-2017学年高一下学期期末联考历史试卷

- 浙江省杭州市2016-2017学年高一下学期期末考试历史试题

- 四川省遂宁市高中2016-2017学年高二下学期期末教学水平监测历史试题

- 2017届河北省张家口市高三4月统一模拟考试文综历史试卷

- 2017届河北省武邑中学高三下学期第三次质检考试文科综合历史试卷

- 2017届四川省成都市九校高三下学期期中联考文科综合-历史试卷

-

1、阅读材料,完成下列要求。

材料一 辜榷(今译独占)专利之事,为斯密氏(英国学者亚当·斯密)所深恶,诚哉其足恶也。然而有时以通国公利而论,专之愈于不专。此如创机著书诸事,各国例许专利,非不知专利之致不平也,然不专利则无以奖劝激励。人莫之为,而国家所失滋多,故宁许之。

——1901年严复

材料二 美国允许中国人将其创制之物在美国领取专利牌照云云,此时中国人岂有能创制新机在美国设厂者?不过籍此饵我允保护美人专利耳,真愚我也。所谓保护者,即禁我仿效之谓也。现中国各省局厂仿用外洋新机,仿造专利机件不少,且正欲各处推广制造以挽权利。此款一经允许,各国无不援照此约。一经批准之后,各国洋人纷纷赴南北洋挂号,我不能拒,则不独中国将来不能仿效新机新法,永远不能振兴制造,即现有之各省制造各局枪弹炮药各厂仿效外洋新法新机者,必须立即停工,中国受害实非浅鲜。……若准保护美国专利牌照,是自塞其智慧。

——1903年张之洞针对中美商约谈判给中国谈判代表的电文

(1)、根据材料一、二,指出严复与张之洞关于专利保护的不同主张。(2)、根据材料一、二并结合所学知识,评析严复与张之洞有关专利保护的主张。 -

2、【国家政治制度的发展】

材料 “政治制度是现实的。每一制度,必须针对现实,时时刻刻求其能变动适应。任何制度,断无二三十年而不变的,更无二三百年而不变的。但无论如何变,一项制度背后的本原精神所在,即此制度之用意的主要之处,仍可不变……”

——摘自钱穆《中国历代政治得失》

根据材料,结合具体史实,围绕“政治制度”的变与不变的主题,自拟论题,并加以论述。(要求:观点明确,阐述史论结合,逻辑清晰,格式正确)

-

3、阅读材料,完成下列要求。

材料一 汉初,河西走廊为匈奴所占,与西方的道路难以直达。汉武帝即位后,不断反击和进攻匈奴,匈奴被迫向北迁移。张骞“凿空”西域后,中国的丝绸和蚕桑技术、铁器、釉陶、井渠法和造纸术都陆续西传。中亚、西亚的特产如胡桃(核桃)、石榴、芝麻、黄瓜、大蒜、胡萝卜、胡豆(蚕豆)、橄榄、胡椒、苜蓿等也先后传到中国。大宛的“汗血马”、非洲的鸵鸟、狮子以及西方的宝石、香料等也由西域古国赠献而来。史书称武帝时的长安集市“殊方异类,至于三万里”。

——摘编自詹子庆《中国古代历史上册》

材料二 茶马贸易一直从唐宋延续至近代。公元625年大唐与吐谷浑开通互市,大量的茶叶、绢帛等商品输出,以换取马匹及其他畜产品,丰足彼此,皆有便利。中原人用以交易的丝绸,对西域人来说是可有可无的生活附属品,而中原人却渴望得到代表国家军事实力的战争武器——战马。大唐王朝逐渐开始由“绢马互市”转为“茶马互市”。到了宋代更是形成了系统的茶马交易之法:以茶引作为茶叶经营的官方许可,茶马司管理相关贸易实务,茶马法确立各项贸易细则,完善的制度管理着所有的茶叶贸易。元帝国不缺马匹,茶马交易演变成以银两及土货与中原茶叶的贸易。茶马交易一直到明代又重新恢复,此时贸易实体则已经从“马”转变成中原的“茶”。清代以后,随着以马为主力的冷兵器时代谢幕,茶马交易最终退出了历史舞台。

——摘编自戎新宇《茶的国度:改变世界进程的中国茶》

(1)、根据材料一并结合所学知识,分析该时期中外经济文化交流发展较快的原因。(2)、根据材料二并结合所学知识,归纳唐朝以来茶马贸易的变化。 -

4、下表为中国出口商品结构统计表。根据表中信息可以推知( )

年份

1978

1985

1986

2007

初级产品

53.5%

50.5%

36.4%

5.1%

工业制成品

46.5%

49.5%

63.6%

94.9%

A、社会主义市场经济体制已经建立 B、改革开放后工业化水平大大提高 C、农村改革滞后于城市国企改革 D、国民经济的比例关系逐渐失衡 -

5、如图是20世纪八十年代后我国人口流动状况。出现这一现象的主要原因是( )

A、农村劳动力的不断解放 B、人们文化教育水平不断提高 C、经济体制改革不断推进 D、社会主义市场经济体制确立

A、农村劳动力的不断解放 B、人们文化教育水平不断提高 C、经济体制改革不断推进 D、社会主义市场经济体制确立 -

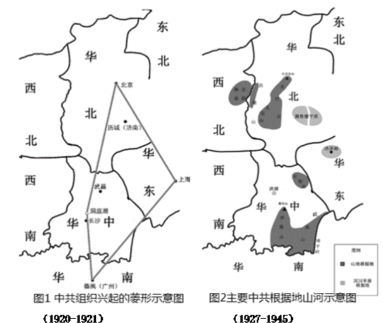

6、如图为中共革命活动在不同时期的地理特征,对此解读最准确的是( )

A、革命中心由北方转移到南方 B、中共依据革命形势变化调整工作策略 C、地理环境影响国共对峙局面 D、土地问题是中国民主革命的中心内容

A、革命中心由北方转移到南方 B、中共依据革命形势变化调整工作策略 C、地理环境影响国共对峙局面 D、土地问题是中国民主革命的中心内容 -

7、1932年2月,中华苏维埃共和国国家银行正式开始营业,江西工农银行随之取消,其发行的铜元票全部收回;闽西工农银行虽未停止营业,但其货币发行权被停止。7月,国家银行开始发行货币,中央苏区的货币进入统一发行时期。此举( )A、意在抵制法币渗透 B、冲击了国统区金融秩序 C、力求统一国内市场 D、体现了根据地发展态势

-

8、有学者指出,“1895年的公车上书运动与1919年的五四运动略作比较,(前者)仅仅集中在文武官员和一些中心城市的举人中间,在全国大多数地方几乎没有太多反响;而(后者)全国各大中城市几乎都有响应,其实际参与者既有上层政府官员,更有大批知识分子和青年学生,甚至还有相当多的普通市民”。这种变化体现出近代中国( )A、思想启蒙推动了社会进步 B、国民革命的社会基础已经形成 C、国民民族意识的不断觉醒 D、民族矛盾已成为社会主要矛盾

-

9、19世纪八九十年代,康有为提出:“凡论古今人辟新知之功及恶言之过,先当考明其时,次当区别其地”“于其义理一项,则以今日所发明之实理为准而算之……其制度一项,则从现在比例最末之制度起算……进则记功,退则计过”“是非随时而易义”。在此,康有为旨在( )A、探寻自然界的进化法则 B、肯定传统文化的合理性 C、揭示社会变革的必要性 D、否定“中体西用”思想

-

10、读鸦片战争前后上海、汉口两地行会类型构成表,如表反映出晚清时期( )

1840年前的构成

1840—1911年的构成

总数

同业者

%

同乡者

%

总数

同业者

%

同乡者

%

上海

21

15

70

6

30

71

69

97

2

3

汉口

20

10

50

10

50

71

67

94

4

6

(说明:表中“同业者”指因同种行业关系组成的行会;“同乡者”指因乡谊关系组成的行会)

A、工商业中近代化因素增长 B、民族资产阶级已走向成熟 C、中国半殖民地化进程加快 D、列强势力由沿海深入内地 -

11、鱼鳞图册制度,是中国封建社会实施的土地赋税管理办法,图册中详细登记了每块土地的编号、拥有者的姓名、亩数、四至、以及土地等级,还把每块土地形状绘制成图,每册前面又有土地的综图,仿佛鱼鳞一般,因此称“鱼鳞图册”(如图)。由此可见这一制度( )

A、有效地抑制了土地兼并 B、形式上明确了土地所有权 C、是国家赋役制度的重大变革 D、减轻了政府对民众的人身控制

A、有效地抑制了土地兼并 B、形式上明确了土地所有权 C、是国家赋役制度的重大变革 D、减轻了政府对民众的人身控制 -

12、马球,又称“击鞠击球”,源于中亚波斯。唐朝初年,这项运动传入中原地区后,上至王公贵族,下至民间百姓,甚至妇女都成为参与者。这可以说明唐朝时期( )A、丝绸之路开始传播东西文明 B、崇武尚文成就了盛世局面 C、开放与兼容的社会氛围浓厚 D、妇女的政治地位得到提升

-

13、据记载,宋代乡村居民的职业流向包括参与经商活动、应募参军、出家为僧道等内容,部分乡民在农闲时节兼职商贩、雇工,出现身兼数职的现象。这体现出当时( )A、佛道思想的世俗化 B、传统社会结构解体 C、社会流动性的加强 D、租佃关系得到发展

-

14、《后汉书》载:“秦惠王并巴中,以巴氏为蛮夷君长,世尚秦女,其民爵比不更,有罪得以爵除。其君长岁出赋二千一十六钱,三岁一出义赋千八百钱。其民户出嫁布八丈二尺,鸡羽三十铤。”这一措施( )A、体现了因俗而治的治国智慧 B、激化了边疆民族与中央的矛盾 C、消除了地方割据势力的基础 D、有助于消弭区域间的文化差异

-

15、据甲骨卜辞可以推断,在商朝“王臣”是商王的私兵,他们平时活动在商王左右,战时出征。但到了西周晚期,“王臣”囊括了周王国里除周王之外的所有臣民。出现这一变化是因为( )A、西周建立了封建的专制王权 B、“家天下”的局面深入发展 C、分封制不断推行并得以完善 D、商周时期实行土地国有制

-

16、新石器时期,长江下游的上山文化陶器精致,白彩内涵丰富;长江中游的高庙文化,陶器刻画图像繁缛复杂,表现天极宇宙观的主题;西辽河流域的兴隆洼文化玉器温润,出现对昆虫羽化蜕变之力的崇拜。以上材料主要体现了( )A、贸易往来促进文化交流 B、早期文明具有多元特征 C、地区间相互隔绝的状态 D、自然崇拜是文明的主题

-

17、阅读材料,完成下列要求。

材料一 20 世纪初,不受中国政府管控的西方教会学校已遍布全国,学生被强制要求学神学、做礼拜,禁读进步书刊。1917 年,蔡元培发表文章,强调教育应"不受各派政党或各派教会的影响",引发极大反响。1924 年起,广东大量教会学校的学生开始通过罢课、离校等方式进行反抗,坚决反抗列强的文化控制,并自发建立"回收教育权运动委员会",主张外国人在华所办学校必须经中国政府注册核准。1926 至 1927 年初,湖南、湖北多地举行了"反文化侵略""反基督教"群众性大会,运动很快风靡全国。

——据黄启兵《中国近代教育主权问题的流变》等

材料二 1951 年 1 月,教育部要求各地深入开展反帝教育,同时允许不反动的传教士留在中国,并协同各地拟定全面接收外国学校的方案。到 1951 年底,全国所有教会大学都已由政府接办,其中大部分改为公立,部分改为政府补助、人民办理的私立学校,其行政、财政及财产所有权均由国人掌握。对于外侨子女学校,适当增添了中文、史地和政治常识等课程。之后,"教育工作必须由党来领导""教育必须与生产劳动相结合"逐步成为国家明确规定的方针。

——据毛礼锐、沈灌群《中国教育通史》等

材料三 加入 WTO 后,我国除在《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国教育法》中对维护教育主权作出明确要求,还陆续颁布了《中外合作办学条例》等政策法规文件。

面对多元的文化安全的微妙形势,党和政府立足国家发展战略,主动革新教育理念与合作方式,寻求教育领域的多边合作。十八大以来,我国教育话语的中国特色日益鲜明,教育实践的中国经验日益成熟。

——据祁占勇、杜越、陈鹏《百年来国家教育安全的发展演变与基本特征》等

(1)、根据材料一并结合所学知识,分析 20 世纪初中国收回教育主权运动的历史背景。(2)、根据材料一、二并结合所学知识,指出与 20 世纪二十年代相比,新中国成立初期党和政府维护教育主权的不同之处,并说明其意义。(3)、根据上述材料并结合所学知识,概括新时代中国维护教育主权和安全应坚持 -

18、阅读材料,完成下列要求。

材料 温铁军认为,古代社会自郡县制以来,政权只设到县一级,社会基层长期维持“乡绅自治”。秦晖进一步将这种治理格局概括为“国权不下县,县下唯宗族,宗族皆自治,自治靠伦理,伦理造乡绅。”中国传统基层自治的存续,得益于既是社会经济单位、又是政治责任单位的家户制度和儒家意识形态的教化。

随着中国步入现代社会,现代性的侵蚀导致传统基层宗族社会受到严重冲击,近代以来中国不断探索与现代性相适应的基层治理制度。十九大报告提出要健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系,进一步对当前基层社会自治水平提出新的更高要求。

——摘编自任杰、郁建兴《中国基层社会治理中的自治、法治与德治》等

从材料中提取关于中国基层治理的一个论题,结合所学知识加以论述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰)

-

19、阅读材料,回答问题。

材料一 英国学校医疗服务体系的建立缘于 20 世纪初英国学校儿童严峻的健康状况。

英国教育部主持制定的 1907 年《教育(行政供给)法》,是英国建立学校医疗服务体系的第一部全国性法令。按照教育部规定,每个地方教育当局的学校医疗服务人员至少包括 1 名学校医疗官和 1 名助理医疗官。1908 年,英国教育部要求各地设立校园医院以确保对患病儿童进行更为科学的检查和治疗。1910 年英国部分地区的校园医院可提供包括视力缺陷检查、外部视力疾病、体癣等皮肤病变、口腔疾病及对寄生虫的控制等治疗服务。英国学校医疗服务体系对英国学校儿童健康状况的改善产生了积极的影响,为英国现代福利国家的形成奠定了坚实基础。

——王萍《英国学校医疗服务体系的历史考察(1907-1938)》

材料二 20 世纪初,日益严重的童工健康问题和婴幼儿高死亡率问题引起了美国政府和社会民众的普遍关注。1912 年美国成立联邦儿童局,1921 年颁布了《母婴法案》,授权联邦政府进行监督,并向各州提供配套经费,支持相关机构宣传母婴健康知识,并在此后建立了 3000 所健康保育中心。1935 年颁布的《社会保障法》设立未成年儿童援助计划,在法案实施的四年里,儿童福利项目的联邦拨款增长了 73%。二战后的数十年里,涌出了大量有关儿童及母亲营养不良的研究报告,儿童健康问题开始受到高度关注,这一时期美国陆续颁布了多项政策来促进儿童健康。这些政策增加了儿童接受所需医疗服务的机会,也减轻了其家庭的财务负担和经济压力。

——陈静《美国儿童医疗保障政策研究》

(1)、根据材料一,概括 20 世纪英国学校医疗服务体系建设的措施,并结合所学知识分析这一体系建立的重要意义。(2)、根据上述材料并结合所学知识,分析英、美儿童医疗体系建设的共同特点。 -

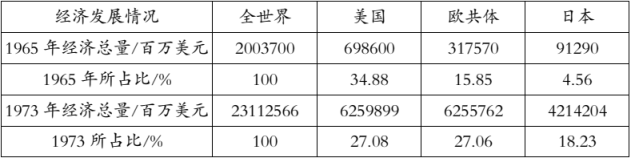

20、下表所示为美国、欧共体及日本在 1965 年和 1973 年的经济发展情况。据此可知,这一时期( )

A、美国经济优势出现下滑 B、发展中国家经济发展迅猛 C、各国经济发展趋于平衡 D、欧美国家的经济陷入困境

A、美国经济优势出现下滑 B、发展中国家经济发展迅猛 C、各国经济发展趋于平衡 D、欧美国家的经济陷入困境