相关试卷

- 广东省遂溪一中2018届高三上册历史第五次月考试卷(必修三册 选修一)

- 江苏省东台市创新学校2018届高三上学期历史9月月考试卷

- 江苏省如皋市2018届高三上学期历史开学考试试卷

- 浙江省诸暨市2016-2017学年高一上学期期末考试历史试题

- 浙江省宁波市九校2016-2017学年高一下学期期末联考历史试卷

- 浙江省杭州市2016-2017学年高一下学期期末考试历史试题

- 四川省遂宁市高中2016-2017学年高二下学期期末教学水平监测历史试题

- 2017届河北省张家口市高三4月统一模拟考试文综历史试卷

- 2017届河北省武邑中学高三下学期第三次质检考试文科综合历史试卷

- 2017届四川省成都市九校高三下学期期中联考文科综合-历史试卷

-

1、唐开元二十一年(733年),唐玄宗设采访处置使,分十五道监察州、县官吏,职权甚重,可罢免州刺史;肃宗乾元元年(758年)改采访处置使为观察处置使,管辖一道或数州,并兼领刺史之职,凡兵甲财赋民俗之事无所不领。这一改变 ( )A、不利于中央集权 B、完善了监察制度 C、提高了行政效率 D、加强了基层教化

-

2、东汉初年,军国大事、典要机密等实权转归尚书台,三公不仅不得预闻选举诛贫,甚至弹劾近臣都会遭到尚书的质问;刘秀称帝后,“位三公者,皆不复有茅土之封”。这反映出,东汉初年 ( )A、封建官僚体系完备 B、中枢行政效率提高 C、中央决策机构臃肿 D、君主专制权威强化

-

3、以下是秦汉时期部分竹简的记载。据此可知,秦汉时期 ( )

内 容

出 处

“早(旱)及暴风雨、水潦、(螽)、群它物伤稼者,亦辄言其顷数。

近县令轻足行其书,远县令邮行之,尽八月□□之”

睡虎地秦简《田律》

“马牛误职(识)耳,及物之不能相易者,赀官啬夫一盾”

睡虎地秦简《效律》

“县道已豤(垦)田,上其数二千石官,以户数婴之,毋出五月望”

张家山汉简《二年律令·田律》

A、严刑峻法得到推崇 B、考核官员侧重政绩 C、文书制度渐趋成熟 D、政府重视农业生产 -

4、阅读材料,完成下列要求。

材料一:两汉是中国统一多民族国家的巩固时期。西汉前期民族关系则主要是采取和抚四夷特别是与强大的匈奴实行“和亲”政策,在一定程度上保证了边境的安宁。到了汉武帝时期,随着西汉国力的增强,汉武帝采取了一系列巩固统一的强有力措施。

——汪高鑫《两汉正史民族史撰述与统一多民族国家的巩固》

材料二:北魏中央官学是鲜卑贵族接受正规汉文化教育的主要渠道。北魏建立伊始,就将鲜卑贵胄系统接受汉文化教育视为治国、固国之根本。孝文帝太和中,“诏立国子太学”,招收父祖官高爵显的贵族子弟入国子太学读书。中央官学以经学儒术为主要学习内容,北魏最杰出的儒学大家刘芳“特精经义,博闻强记,兼览《苍》《雅》,尤长音训,辨析无疑”,孝文帝敬重非常,诏为中书博士,为皇太子讲授经文。

——摘编自韩雪松《北魏时期鲜卑贵族的汉语教育与学习研究》

材料三:唐朝确立了羁縻府州制度,以各边疆民族部落的分布范围作为羁縻府、州行政区划的基础,由都护府直接管理,再统于唐王朝中央政府。为了维护辽阔边疆地区的安定,唐王朝还确立了军镇屯戍制度。唐朝为了巩固自己的统治,对边疆民族总体上讲是以怀柔、招抚为主,采取和亲和册封政策,以改善或加强与边疆民族的关系。

——摘编自马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》

(1)、 根据材料一,指出西汉对匈奴政策的变化。结合所学知识,分析这种变化出现的原因(2)、 根据材料二,归纳北魏利用中央官学体系对鲜卑贵族开展汉文化教育的措施,并结合所学知识,分析北魏实施这些措施的影响。(3)、 根据材料三,说明唐朝边疆治理对统一多民族国家发展的重要意义。 -

5、阅读材料,完成下列要求。

材料一:先秦诸子,关于政治社会方面的意见,是各有所本的。儒家,是综合自上古至西周的政治经验所发生的思想。法家,是基于春秋战国时期的政治形势所发生的思想。先秦诸子所想解决的,都是人事问题,而人事问题,则以改良社会的组织为其基本。

——摘编自吕思勉《中国通史》

材料二:孔子为了宣传自己的学术理想,寄希望于周游列国,却以失败告终;孟子时代,则是“杨朱、墨翟之言盈天下”;秦始皇更是实行了“焚书坑儒”的决策。虽然,汉初儒学偶有机会露面,但很快就被道、法强势逼退,至汉武帝时,这一局面才逐渐被打破。公元前134年,董仲舒在武帝举贤良对策中崭露头角,并提出“邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣”的主张,获得汉武帝的采纳,“五经”成为法定的经典。

——摘编自钱耕森《董仲舒:儒学发展史上的一座丰碑》

材料三:

悬空寺三教殿,位于山西大同,始建于北魏太和十五年(公元491年)。殿阁内雕塑中间为佛教创始人释迦牟尼,左边为儒家学派创始人孔子,右边为道家学派创始人老子。

材料四:韩愈痛感于儒学的衰弱,著《原道》一文。一方面竭力排佛,另一方面又在自己的学说中糅进了不少佛学的成果。

—— ト宪群总撰稿《中国通史•隋唐五代两宋》

(1)、 根据材料一,概括春秋战国时期先秦诸子思想的共同点。结合所学知识,指出儒家和法家为解决“人事问题”提出的主张(2)、 根据材料二,概括先秦至汉代儒学地位的变化,并简析这种变化的影响。(3)、 根据材料三、四并结合所学知识,概括魏晋至唐代思想文化发展的特点。 -

6、小明将“贞观之治”“开元盛世”“科举制”“曲辕犁”“安西都护府”“诗仙画圣”整合在一个学习单元的笔记中,他学习的单元主题应是( )A、民族交融与社会变革 B、中华文明的起源与更迭 C、制度创新与文化繁荣 D、繁荣与开放的封建盛世

-

7、如图为唐后期的石家庄毗卢寺壁画,共绘有罗汉、菩萨、高僧、城隍土地、往古道人、帝王忠臣、贤妇烈女等五百多身图像。毗卢寺壁画体现了当时( )

A、儒佛道三教并行 B、儒学失去正统地位 C、对外文化交流频繁 D、藩镇割据愈演愈烈

A、儒佛道三教并行 B、儒学失去正统地位 C、对外文化交流频繁 D、藩镇割据愈演愈烈 -

8、780年“炎建议做两税法,户无主客,以现居为簿,人无丁中,以贫富为差。居人之税,秋夏两征之。其租庸调、杂徭悉省。”这一调整( )A、规定了农民负担的上限和下限 B、延续了以人丁为主的赋税制度 C、需依托国家对农民的土地分配 D、减轻了政府对农民的人身控制

-

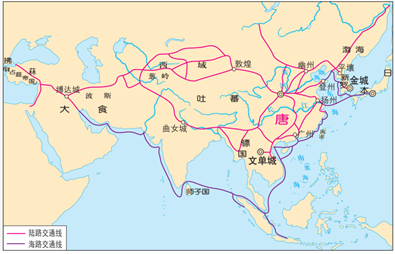

9、如图为唐朝对外交通路线示意图。以“大历史观”对这一示意图所做的理性阐释,正确的是( )

A、中央集权加强 B、中外交流活跃 C、民族交融出现 D、经济重心南移

A、中央集权加强 B、中外交流活跃 C、民族交融出现 D、经济重心南移 -

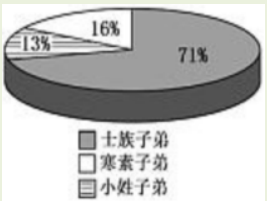

10、如图为《唐书》所载830名进士的出身分布比例情况,由此可见,科举制度( )

A、完善了乡举里选的选拔程序 B、逐渐打开了社会流动的通道 C、进一步强化了士族贵族特权 D、使得中央决策体系日臻完备

A、完善了乡举里选的选拔程序 B、逐渐打开了社会流动的通道 C、进一步强化了士族贵族特权 D、使得中央决策体系日臻完备 -

11、如图为今呼和浩特地区出土的东汉墓壁画(局部)。由此推知,当时( )

A、匈奴人率先借鉴和使用铁犁牛耕技术 B、边疆已与内地农业生产实现一体化 C、天可汗设立河西四郡加快了边疆开发 D、中原农耕技术逐渐在北疆地区传播

A、匈奴人率先借鉴和使用铁犁牛耕技术 B、边疆已与内地农业生产实现一体化 C、天可汗设立河西四郡加快了边疆开发 D、中原农耕技术逐渐在北疆地区传播 -

12、据长沙走马楼出土的吴简统计,孙吴时期临湘县乡吏总数的26%、县吏的40%,县卒的33%都出身于“潘”“蒸”“邓”“黄”“谢”五大家族,这反映当时( )A、士族影响地方官的选用 B、南渡高门士族执掌朝政 C、江南经济有进一步发展 D、基层社会治理体系成熟

-

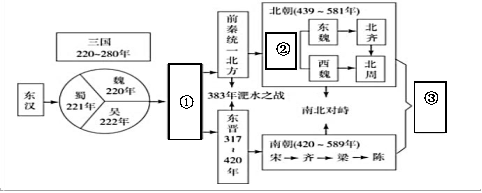

13、如图①②③阶段中发生的历史事件是( )

A、焚书坑儒、光武中兴、全国统一 B、五胡内迁、黄巾起义、文景之治 C、五胡内迁、孝文帝改革、全国统一 D、党锢之祸、开元盛世、安史之乱

A、焚书坑儒、光武中兴、全国统一 B、五胡内迁、黄巾起义、文景之治 C、五胡内迁、孝文帝改革、全国统一 D、党锢之祸、开元盛世、安史之乱 -

14、从如表吕思勉《秦汉史》部分目录中可以剖析,两汉的主要社会问题是( )

第六章

第七章

汉末事迹

新室始末

第一节

第二节

第三节

第五节元帝宽驰

成帝荒淫

衰帝纵恣

新莽败亡第十章后汉衰乱

第十一章后汉乱亡

第一节

第三节

第五节

第二节后汉外戚

宦官之祸 党锢之祸灵帝荒淫

董卓之乱A、士族专权与外戚干政 B、土地兼并与藩镇割据 C、皇帝昏庸与宦官乱政 D、党锢之祸与边疆危机 -

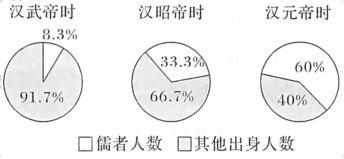

15、如图为西汉不同时期丞相出身的统计图。其变化反映出( )

A、“尊崇儒术”影响政治 B、“焚书坑儒”文化凋零 C、“百家争鸣”思想活跃 D、“三教归儒”重塑正统

A、“尊崇儒术”影响政治 B、“焚书坑儒”文化凋零 C、“百家争鸣”思想活跃 D、“三教归儒”重塑正统 -

16、汉代,太学生每年进行一次选拔性考试,根据成绩将学生分为甲、乙等。甲等可以在宫廷充任皇帝侍卫,乙等回归本乡作吏。也有的学生回乡收徒为师,极个别的学生从事其他职业。这说明汉代太学( )A、促进郡国教育事业的发展 B、培养政府官吏和宫廷侍卫 C、推动人才培养和文化传播 D、确立儒家思想的正统地位

-

17、汉武帝派遣卫青、霍去病三击匈奴,命张骞两次出使西域,并设置河西四郡。公元前60年,在今新疆境内设置西域都护府。汉朝对东南沿海和西南少数民族地区也进行更有效管理。这些举措( )A、体现因俗而治的特点 B、体现平等的民族政策 C、巩固大一统国家发展 D、表明君主专制的强化

-

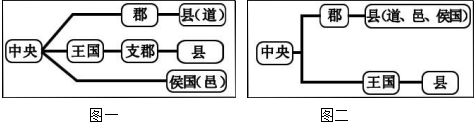

18、如图中,图一到图二地方行政层级的变化反映出汉代( )

A、皇帝权力扩大 B、疆域日趋拓展 C、军阀割据消除 D、中央集权强化

A、皇帝权力扩大 B、疆域日趋拓展 C、军阀割据消除 D、中央集权强化 -

19、关于陈胜、吴广起义的原因,《史记•陈涉世家》认为是严苛的秦法,“失期,法皆斩”,并广为流传;1975年,湖北省云梦县出土秦简,按照竹简中《秦律•徭律》规定,陈胜、吴广因为大雨而延期,根本不会斩首。这表明( )A、私人修史的主观性太强可信度低 B、考古资料比文献资料更加真实可靠 C、多重史料互证可以丰富历史认知 D、最新的考古发现更接近历史的真相

-

20、秦汉时期取名呈现出新取向,以武字、勇字命名的有蒙武、苏武等;以霸字、雄字命名的有王霸、杨雄等;以胜字、广字命名的有陈胜、李广等;以兴字、奋字命名的有阴兴、张奋等;以开疆拓土、保家卫国的含义命名的有赵广汉、张安世等。这一现象体现了当时( )A、贵族政治向官僚政治的演变 B、主流思想文化内涵发展变化 C、尚武和奋发向上的时代精神 D、选官制度影响社会阶层流动