相关试卷

- 广东省遂溪一中2018届高三上册历史第五次月考试卷(必修三册 选修一)

- 江苏省东台市创新学校2018届高三上学期历史9月月考试卷

- 江苏省如皋市2018届高三上学期历史开学考试试卷

- 浙江省诸暨市2016-2017学年高一上学期期末考试历史试题

- 浙江省宁波市九校2016-2017学年高一下学期期末联考历史试卷

- 浙江省杭州市2016-2017学年高一下学期期末考试历史试题

- 四川省遂宁市高中2016-2017学年高二下学期期末教学水平监测历史试题

- 2017届河北省张家口市高三4月统一模拟考试文综历史试卷

- 2017届河北省武邑中学高三下学期第三次质检考试文科综合历史试卷

- 2017届四川省成都市九校高三下学期期中联考文科综合-历史试卷

-

1、 1992年10月,中国共产党在某次会议上提出,我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。这次会议是( )A、中共八大 B、中共十一届三中全会

C、中共十四大 D、中共十五大 -

2、 2001年,袁隆平获得首届“国家最高科学技术奖”,在2004年,又当选“感动中国年度人物”。主要是因为他( )A、引领了世界杂交水稻技术和献身科学的精神

B、解决了能源危机和勇攀科学高峰的探索精神

C、研制“两弹一星”为世界和平作出了杰出贡献

D、推动我国科学研究和经济建设达到世界一流 -

3、 周恩来在亚非会议的补充发言中说,中国代表团参加会议的目的“是来求同而不是来立异的”。在此基础上,中国提出了( )A、“一边倒”方针 B、平等互利原则 C、“求同存异”方针 D、互不侵犯原则

-

4、 1912-1919年,被称为中国民族工业发展的“黄金时期”。这一时期民族工业发展的基本状况是( )A、重工业发展迅速 B、轻工业发展迅速

C、民族工业走向了独立发展的道路 D、建立起完整的工业体系 -

5、 1860年,英法联军抢劫、焚毁了被誉为“万园之园”的圆明园。这件事发生在( )A、鸦片战争期间 B、第二次鸦片战争期间

C、中法战争期间 D、甲午中日战争期间 -

6、如图是高一某同学制作的中国古代思想家知识卡片。据此判断该思想家是( )

明末清初思想家

严厉抨击君主专制制度

称专制帝王为“天下之大害”

反对重农抑商观念,提出“工商皆本”

A、朱熹 B、李贽 C、黄宗羲 D、陆九渊 -

7、 乾隆帝谕令:“喀尔喀四部落及杜尔伯特、土尔扈特归降时,皆不去汗名……本朝之维持黄教,原因众蒙古素所皈依,……至于衣服制度,不妨仍其旧俗。”据此可知,清政府对边疆少数民族实施的政策是( )A、扩大贸易 B、招抚授官 C、因地制宜 D、军事控制

-

8、 中国古代赋税的征收“惟以资产为宗,不以丁身为本”始于( )A、西汉 B、东汉 C、隋朝 D、唐朝

-

9、三国两晋南北朝时期,尽管战火连绵,政局动荡,但社会经济在曲折中仍有发展,南方的开发初见成效,文化领域也有不少重要成果,汉族与内迁边疆民族从冲突到和平交往,逐步走向交融。据此可知,这一时期的社会特征是( )A、政权并立与文化停滞 B、开放包容与对外交流

C、社会稳定与经济发展 D、民族交融与区域开发 -

10、 中国古代第一部药物学专著( )A、《黄帝内经》 B、《神农本草经》 C、《伤寒杂病论》 D、《本草纲目》

-

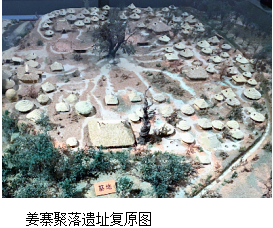

11、 如图是陕西西安临渔姜寨聚落遗址复原图,该遗址是由五个大家族组成的一个氏族公社,且公社内有公共墓地,但各墓地随葬品都不多,差别也不大。该遗址代表了( )

A、大汶口文化成就 B、河姆渡文化成就 C、仰韶文化成就 D、旧石器文化成就

A、大汶口文化成就 B、河姆渡文化成就 C、仰韶文化成就 D、旧石器文化成就 -

12、阅读材料,完成下列要求。

材料一:明朝的“中国”多为“中央之国”之意,乃天下的“中心”。“中国”的周边则居住着“四夷”或“四裔”,是王朝的边缘。“中国”与“四裔”共同组成了王朝。清顺治、康熙两朝将自己定位为入主中国.他们是赶走“闯贼”,取代明朝成为中国的统治者。雍正帝则对在传统大一统观下如何构建满洲与中国的关系进行了深入辨析,并将清统治者“入主中国”的理念向“我本中国”的理念转变推进了一大步。综观雍正皇帝对于满洲与中国关系的理论体系主要基于三大方面:一是“华夷一家”“我本中国”;二是“清朝即中国”;三是有德者君天下,“夷”也可以统“华”。——摘编自武沐、杨博皓《明清两朝中国观对比研究》

材料二:明清两代中央政府在土司地区行政管理上的做法是,在西南边疆重要地区设置与内地相同的郡县,并任命流官,形成土官与流官联合治理西南边疆地区的态势。在西藏东部地区与川西藏族地区实施了政教合一制度,在川、青、甘、滇藏区和西南少数民族地区实行了土司制度。到了清朝中晚期,清政府在面对农民起义冲击、西方列强入侵的情况下才一改过去“因俗而治”的民族政策,在川西北地区强力推动改土归流,迅速推进国家行政管理体制改革,有效推动边疆内地一体化。

——摘编自李良品、谈建成《“因俗而治”:明清时期土司地区的国家治理政策》

(1)、根据材料一,指出明清两代在“中国观”认识上的不同,并结合所学知识分析其变化的原因。(2)、根据材料二,指出明清两代对西南和西藏地区实施的不同的管理措施,并结合所学知识,分析其产生的历史影响。 -

13、阅读材料,完成下列要求。

材料一 按唐制,由吏部考功司主管官吏考课事宜。三品以上官由皇帝亲自考核。考课每年一小考,四年一大考。各部门的主管长官根据国家规定的“四善”、“二十七最”的标准,对所属的流内官进行年终考核。考课标准为四善二十七最法,“四善”:一曰德义有闻,二曰清慎明著,三曰公平可称,四曰恪勤匪懈。经过考核,定出上、中、下三等九级,每个等级都有相应的考课标准和奖惩办法。唐朝考课,前期过严;“安史之乱”以后,则失之于过宽。——摘编自张晋藩《考课:中国古代职官管理的重要制度》

材料二 按宋制,于州上设“路”,为地方最高一级政权。路设经略安抚使、转运使、提点刑狱使、提举常平使分别执掌军政、财政、司法等事,号为“监司”,互不统属,相互监督,各自对皇帝负责。监司负责考课州县,监司之间也实行互监法,以防止失监、漏监。但宋朝从太祖时起,便优待职官,一入仕途,不问治绩劳逸,只要无大过错,照例文官三年一升,武官五年一迁,“贤愚同等,清浊一致”。虽有考官之法,大都流于形式。

——摘编自张晋藩《考课与监察:中国古代职官管理的法律传统》

(1)、据材料一并结合所学知识,概括指出唐代考课制的特点及变化。(2)、据材料二并结合所学知识,简析宋代地方考课与监察制度的主要特征及其消极影响。 -

14、阅读材料,完成下列要求。

材料一:魏晋南北朝时期,中央政府初立九品,按人才优劣定品第,这在很大程度上纠正了汉末察举制被名门士族所操纵的弊端。但九品中正制中各地中正的人选皆由在朝为官的世家大族兼任,人才的任用升降实质上仍然完全掌控于门阀士族的手中。在这种情况下,中央要巩固和加强集权显然是不可能的,与此同时,庶族地主的力量却在门阀士族逐渐衰弱的趋势下不断壮大,他们对于选官制度产生了新的政治诉求,科举制度应运而生。——摘编自李烁《浅析唐朝科举制度与朋党政治》

材料二:宋代建国以后,充分吸收了唐、五代时科场积弊的教训,在科举考试中采取了一系列防微杜渐的措施,比如锁院(知贡者受任,则锁居贡院与外界隔离,有时多达50天)、弥封、誉录(设誉录院重新誊写考卷,以免考官认识笔迹)、别试(举人与考官有亲戚关系,则别置考场考试)等制度。据统计,宋代科举每年取士360多人,是唐朝的4.5倍。“如工商、杂类人内有奇才异行、卓然不群者,也许解送”,甚至“狞干黥吏之子”“以屠杀为业”之人也可以参考。南宋宝祐4年(1256年),录取了601名进士中,其中平民出身的就有417人。

——摘编自陈峰《宋代科举考试制度》

(1)、根据材料一并结合所学知识,分析隋唐科举制产生的原因。(2)、根据材料二并结合所学知识,指出宋代科举制度的新变化。(3)、综合上述材料并结合所学知识,谈谈中国古代的选官制度对于现代人才选拔的借鉴价值。 -

15、阅读材料,完成下列要求。

材料一:从岳麓书院收藏的秦简《尉卒律》(内容多为秦统一前后的律令)的规定来看,秦在里吏任用上有意避开地方豪强,推行里吏与帅豪(地方的社会领袖)分离、行政权与社会性权威分离的新政策。《商君书》有《去强》《说民》《弱民》三篇,文句相关,主旨相近,都是讲治国为君要干预和削弱民间社会共同体内部的自治秩序,使之无力抗拒国家统治,从而为国所用。就制度设计而言,秦的立法者为了控制基层社会,希望在官僚行政系统之下塑造出一个驯服的里吏层级,他们的权力完全来自上级,因而绝对服从,为上级监管邑里,控制民众。——摘编自陈侃理《秦汉里吏与基层统治》

材料二:在历史的长河中,宗族及其领袖——乡绅是发展地方自治,推动基层治理的重要力量。明清以降,宗族组织不仅遍布中国乡村,而且迅速成为基层社会治理的主要承担者。国家政权仅到县一级,县以下则主要依靠乡绅领导的宗族组织的自治。国家在县以下虽然也设立保长、里长之类,但人数极少,且只负责赋税以及兵役、劳役等重大的国家事务。其他诸如和谐稳定、文化教育、扶贫济困等,则完全依赖宗族等社会组织。

——摘编自韩海浪《宗族与古代基层社会治理》

(1)、根据材料一,概括秦朝在基层治理方面的特点。(2)、根据材料二并结合所学知识,分析明清以来宗族组织在基层社会治理中的作用。 -

16、 有学者指出,明朝皇帝的批红权原则上不可超越票拟而径自为之,君主如主动下手诏处理政事,必须送内阁“商榷可否”,内阁如不同意,便可将手诏“封还”,拒绝拟旨。这一观点体现了明代( )A、皇权受运行机制的制约 B、内阁成为中央决策机构

C、封建君主专制得到强化 D、中央权力制衡机制完善 -

17、 明成祖时期,阁臣不得直接管理六部诸司事物,诸司奏事也不得通告阁臣,但阁臣“裨益不在尚书下”,“自正统后,始专命内阁条陈”。据此可知,明代内阁( )A、逐步成为法定行政中枢 B、逐渐控制国家决策大权

C、阁臣的参政权不断扩大 D、化解了皇权与相权矛盾 -

18、 元代的行省制打破了历代地方政区划分多依赖于“山川行便”以及人为传统的思路,作为军事镇戍区,根据需要,大开大合,不使某一大省区完全掌握一形胜之地。该做法( )A、扩大了元朝疆域 B、提高了行政效率 C、维护了国家统一 D、加剧了民族隔阂

-

19、 贞观年间,分置十道,设按察使、采访使等官职。开元年间“按察、采访等使以理州县,节度、团练等使以督府军事。租庸、转运、盐铁等使以毓财货。其余细务因事置使者,不可悉数。”这说明( )A、道开始负责各个州县行政事务 B、中央对地方管理力度不断增强

C、地方的行政区划不断走向细化 D、民政与司法职权分离趋向明显 -

20、 汉代三公、刺史、太守等官员可以自辟属吏,被辟举的人即为举荐者的故吏。故吏一经辟置,即与举荐者生死相依、患难与共。一些大家族,如弘农杨氏、汝南袁氏等门生故吏遍于天下。这说明( )A、门阀士族制度成熟 B、九品中正制注重门第

C、地方掌握选官之权 D、征辟制度背离其初衷