相关试卷

-

1、美国亚马逊公司作为世界上最大电商平台,2020年商品总销售额为4750亿美元,全球员工总数超过120万,已成为全球品种最多的网络零售商。2020年,全球有200多个国家和地区,450多万商家以各种形式参与了该平台组织的全球圣诞狂欢节,总销售额340多亿美元。这体现出( )A、信息技术凝聚了国际共识 B、互联网购物推动了全球化 C、电商发展彰显国际竞争力 D、网络成为最大的信息媒介

-

2、有学者认为:“20世纪40年代,一座经济体系大厦在战争废墟上重建。它顺应历史的潮流而出现,既不是神圣的庙宇,也不是邪恶的城堡。……为战后风雨飘摇的资本主义世界经济撑起一方晴空。”对材料中“这座大厦体系”理解正确的是( )A、首创自由贸易的经济主张 B、建立起制度性的经济协调机制 C、消除了国际自由贸易壁垒 D、形成法制化和规范化贸易体系

-

3、下图为“精确农业”的系统工作示意图。据此可以推知,“精确农业”( )

A、完全实现了无人智能化操作 B、将农业带入数字和信息时代 C、随国家干预加强而不断发展 D、利于粮食作物种植的多元化

A、完全实现了无人智能化操作 B、将农业带入数字和信息时代 C、随国家干预加强而不断发展 D、利于粮食作物种植的多元化 -

4、有学者对原产于美洲的马铃薯传入世界其他地区后的影响展开研究:

西班牙水手在航行途中因食用马铃薯而避免得坏血病。

马铃薯传入中国后,人口增长导致大量山坡地森林被砍伐殆尽。

在英格兰,许多制造商尝试用马铃薯取代面粉制成的面包,以降低生产成本,加快工业化进程。

法国大革命及其后的战争,大规模军事动员使马铃薯的食用遍及欧洲广大地区。

据此可知( )

A、食物来源决定人口增长规模 B、战争促进区域文化交流 C、物种交流改变人类历史进程 D、人口迁徙推动文化认同 -

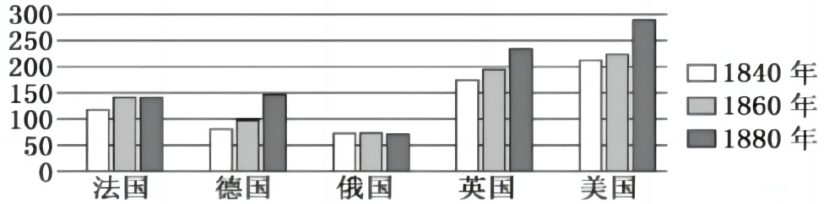

5、下图是欧美五国工业化时期农业发展水平指数示意图(100=每个农业男工每年净生产一千万卡植物性热量)。据此可知( )

A、英国已经丧失了“世界工厂”地位 B、西方大国都实现农业现代化 C、工业化程度高的国家农业必然发达 D、工业化与农业发展密切关联

A、英国已经丧失了“世界工厂”地位 B、西方大国都实现农业现代化 C、工业化程度高的国家农业必然发达 D、工业化与农业发展密切关联 -

6、古希腊时期,基层治理依靠村社实行自治。西欧封建社会中,庄园是主要的基层单位,庄园主或管家管理庄园事务。10-11世纪,西欧城市兴起。城市从国王或领主那里获得特许状,享有不同程度的自治。同时,基督教会在基层治理中也发挥重要作用。这表明西方国家的社会治理( )A、强调基层自治的作用 B、彰显教会神权的权威 C、运用社区管理的方式 D、突出专制王权的地位

-

7、下文是1982年11月15日《人民日报》刊载的一篇名为《他不是待业青年》的短诗(节选)。这反映了这一时期( )

我跟着他,沿着闹市中这条古老狭长的小巷,迈进被陈旧的房屋簇拥着的小小庭院。

……

采访本上,“待业”两个字刚刚不情愿地落下笔尖,一张打开的个体营业证陡地遮断我的视线;它倔强地展示出一个关于职业的崭新的概念。

A、人们青睐个体经济 B、经济体制改革已初步实施 C、青年失业问题严重 D、市场经济体制已逐步确立 -

8、1928年6月,南京国民政府发表了对外宣言,要求同各国重订新约;同年7月,美国首先与南京国民政府订立新约,承认中国“关税完全自主之原则”,随后南京国民政府陆续与法、英等国缔结类似条约。这些条约的签订( )A、扭转了中国对外贸易逆差的局面 B、标志着中国关税自主地实现 C、主要得益于中国对外战争的胜利 D、有利于提高民族工业竞争力

-

9、唐中期以前,政府主要依靠各级官吏来维护市场交易秩序。之后,官府还利用牙人(买卖双方的中间人)、行会等来协助官府执行相关政策。这一改变( )A、体现了城市坊市界限已被打破 B、使商业组织成为市场管理主体 C、表明政府经济管理职能的弱化 D、适应了城市商品经济发展需要

-

10、《礼宾图》(下图)是出土于陕西唐章怀太子(655—684年)墓中的壁画,描绘了鸿胪寺官员引见三位(东罗马帝国、高丽及少数民族)使节的情景。据此分析正确的是( )

A、反映了唐太宗时期友好和睦的民族关系 B、鸿胪寺的职责仅限于管辖少数民族事务 C、鸿胪寺是隶属于唐朝尚书省的官方机构 D、说明唐朝与世界各地区的交往更加频繁

A、反映了唐太宗时期友好和睦的民族关系 B、鸿胪寺的职责仅限于管辖少数民族事务 C、鸿胪寺是隶属于唐朝尚书省的官方机构 D、说明唐朝与世界各地区的交往更加频繁 -

11、唐代初期采用府兵制,征兵对象主要是均田农民,农民忙时务农,闲时参加政府组织的军事训练,打仗时随军出征,自己携带粮食和武器。唐玄宗时,政府改行募兵制,由国家招募职业军人,提供军饷和装备,招募的兵士由专门的军官训练和指挥,长期服兵役。这一变化( )A、客观上使农民对国家人身依附减弱 B、推动雇佣关系逐步普及 C、导致唐中后期藩镇割据局面的出现 D、促使均田制度渐趋瓦解

-

12、有学者认为,中国古代参加科举考试者,必须“通史读经”,在经史策论和时务策论考试中,非引经据典无以论评历代政治得失。应试者如果对基本历史事实搞不清楚,就无法论古喻今。该学者意在说明科举考试( )A、确立了儒学的正统地位 B、强化了思想文化专制 C、推动了官员素养的提升 D、忽视了考试的实用性

-

13、春秋战国时期的“士”,有独立的人格和思想,不阿权贵,却可以“为知己者死”。但后来,独立人格在士大夫身上渐失,他们依傍古人,拘泥经典,热衷仕途,委身皇权。这种变化,主要是由于( )A、儒家思想正统化 B、小农经济的发展 C、专制度的加强 D、科举制度的僵化

-

14、阅读材料,完成下列要求。

材料:下面是秦汉时期出现较多的词汇:

秦半两钱;蒙恬;汉承秦制;郡县制;西域都护;盐铁官营;张骞;凿空;刺史;编户齐民;田庄;五铢钱;大秦王安敦;霍去病;甘英;文景之治;“推恩

令”;丝绸之路。

请从材料中提取三个关联密切的词语,提炼一个主题,展开论述。(要求:主题明确,史论结合,论证充分,逻辑清晰。)

-

15、阅读材料,回答问题。

材料一:汉武帝时,商贾虽可乘车,但所征税倍于常人,又以商人为主要对象征

收财产税;将煮盐、冶铁视为国营事业,导致铁器物劣价昂,盐价亦高,且强迫人民购买;均输平准,也增加了人民负担。公元前81 年,昭帝召贤良、文学赴京师,“皆对:愿罢盐铁酒榷均输官,毋与天下争利”。这些经济统制措施,仍基本延续下去。

——摘编自侯家驹著《中国经济史》

材料二:汉代的“大一统”思想包含两方面的意义,其一是统一思想,建立国家

意识形态,通过文化的一统实现政治的一统;其二是维持中华民族领土的统一,通过地域的一统实现民族的一统。文化的统一和地域的统一,都是形成共同民族认同的重

要前提。

——张践《儒家“大一统”思想是中华民族统一的政治基础》

(1)、根据材料一,概括汉武帝“经济统制”的具体表现,结合所学,简析其影响。(2)、根据材料二并结合所学,指出汉武帝“文化一统”的措施及其目的。 -

16、文献与考古中的商周时代。

材料一 殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼。

——《礼记·表记》

材料二 己巳王卜,贞岁商受(丰收)年?王占曰:吉。东土受年?南土受年?吉。西土受年?吉。北土受年?吉。

——甲骨卜辞《粹》

材料三 如图为西周早期青铜文物召卣及铭文拓片,铭文记载了周王将毕地的土地 “方五十里”赏赐给召的史实。

(1)、依据材料一,说明殷商在统治思想上有何特点?(2)、对于研究商代历史来说,材料一、二中历史价值较高的是哪一则?为什么?(3)、根据材料三中铭文,说明西周实行怎样的政治制度?(4)、根据三则材料并结合所学知识,概括中国早期政治制度的特点。 -

17、韩非子把“臣事君,子事父,妻事夫”作为“天下之常道”。董仲舒根据“阳尊阴卑”的理论明确提出了君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲的“三纲”思想。二者思想均( )A、是对法家思想的弘扬 B、促进了国家完成统一 C、对君主专制统治有利 D、有利于提高自身修养

-

18、汉代遣使循行制度时间 遣使循行事例 史料来源

武帝时期 河内失火,延烧千余家,上使(黯)往视之 《汉书·汲黯传》

元狩三年 遣谒者劝有水灾郡种宿麦,举吏民能假贷贫民者以名闻 《汉书·武帝纪》

元鼎四年 博士徐偃使行风俗,偃矫制,使胶东、鲁国鼓铸盐铁 《汉书·终军传》

鸿嘉元年 方春生长时,临遣谏大夫理等举三辅、三河、弘农冤狱 《汉书·成帝纪》

汉代这一制度的实施( )

A、弥补了政府监察体系的不足 B、促进了国家治理效能的提升 C、保障了基层管理的有序运转 D、加强了中央对地方有效控制 -

19、西周周公订立“重市政,征商税,立泉府,同度量,谨门关”等相关商业法制,汉代武帝推行以盐铁官营、均输平准为核心的商业法制。这些商业法制的出现,反映了统治者( )A、加强中央集权的政治理念 B、践行工商食官的坚强决心 C、实施以法治国的主观诉求 D、协调经济利益的政策手

-

20、汉武帝以后,诸侯王占地不过一郡,王国主要官吏由汉中央任免,他们失去直接治民统兵的权力,变成衣食租税的大贵族地主。这说明( )A、分封制失去存在的基础 B、汉初治国策略得到有效调整 C、宗法制仍受到君主重视 D、威胁皇权的因素已经被解决