相关试卷

-

1、某位历史人物在提出“银行昉(开始)于泰西,其大旨在流通一国之货财。以应上下之求给”,“西人聚举国之财,为通商惠工之本,综其枢纽,皆在银行”,“银行转输上下,藏富于商民,振兴商政、保护商款,……有益于市面也”。下列选项与该历史人物相关的是( )A、1876年轮船招商局发行股票 B、1865年在香港开办汇丰银行 C、在北京首创中国通商银行 D、其创办的银行先后在汉口、烟台等设立分行

-

2、唐宋《杂令》规定:“诸出举,两情和同,私契取利过正条者,任人纠告,利物并入纠人。”关于该史料下列说法正确( )A、民间商业借贷属于违法行为 B、暂时放松重农抑商政策 C、资本性借贷有显著发展 D、政府规范民间借贷行为

-

3、洪武三十年颁布条文,其核心价值理念为“孝顺父母、尊敬长上、和睦乡里、教训子孙、各安生理、毋作非为”六言二十四字,它( )A、是北宋儒学士人教化乡里的范本 B、主劝谕,但逐渐带有强制性 C、有可能是《圣谕广训》 D、确立了程朱理学的主导地位

-

4、“……彻底改变了中国饮食的口味特征,并且进一步影响了中国的族群认同、审美取向和符号象征体系”,该作物最有可能( )A、是仅次于小麦的粮食作物 B、乾隆、嘉庆年间得到大规模推广 C、原产于拉丁美洲的秘鲁和巴西 D、明朝时传入中国

-

5、习近平主席指出:“世界只有一个体系,就是以联合国为核心的国际体系。只有一个秩序,就是以国际法为基础的国际秩序。只有一套规则,就是以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。”这是中国领导人首次明确提出“以国际法为基础的国际秩序”,下列不属于新中国推动国际秩序规则变迁过程的是( )A、和平共处五项原则 B、提出构建人类命运共同体 C、集体安全体制的建立 D、积极促进全球治理体系改革与完善

-

6、中国古代管理制度不断完善,以下机构或官职中曾负有监察职能的是( )

①汉—刺史

②唐朝一道

③宋朝—枢密院

④清朝—都察院

A、①② B、①②④ C、①②③ D、②③④ -

7、中华各民族彼此联系、相互吸收、交融发展,呈现出统一的趋势,经过长期的交往交流交融,中华民族凝聚、发展成为一个不可分割的民族共同体,下列选项对应正确的是( )A、魏晋南北朝——各民族大交融、大发展时期 B、宋辽夏金——多元一体民族格局渐趋稳定 C、元明清——大一统条件下大迁徙、大交融 D、近代以来——中华民族开启自觉发展的新阶段

-

8、《二年律令·贼律》中有“子牧杀父母、殴詈泰父母、父母段(假)大母、主母、后母,……皆弃市”、“父母殴笞子及奴婢,子及奴婢以殴笞辜死,令赎死”的记载,据此可知( )A、政府强化基层教化 B、该时期在量刑时会考虑亲属间的尊卑亲疏关系 C、儒学对唐初的政治生活并非全无影响 D、儒家思想成为主流思想

-

9、明英宗下旨:“今府州县知府、知州、知县等官,三年、六年、九年考满给由,俱将任内户口、田粮、农桑、学校及招抚过外逃复业人户等项,备细攒造黄册,亲赍赴合于上司,考其称职、平常,转送给由。”这表明( )A、明朝考察是官员升迁的唯一依据 B、考核内容偏重赋税 C、以品德和才能为标准考核官员 D、重在查处官员的贪、酷和不作为

-

10、有学生在学习某段历史时制作以下简表,可以由此得出的结论是( )

时间

事件

延兴元年(471)

献文帝退位为太上皇帝,孝文帝即位。

延兴二年(472)

整顿吏治

承明元年(476)

太上皇帝献文帝去世,太皇太后冯氏执政。

太和八年(484)

实行俸禄制

太和九年(485)

实行均田制

太和十年(486)

推行三长制;改革租调制。

太和十四年(490)

太皇太后冯氏去世,孝文帝亲政。

太和十六年(492)

颁布新律令,改革爵位制度。

太和十七年(493)

改革职官制度;孝文帝以南征为由,将都城从平城迁到洛阳。

太和十八年(494)

改革官员考核制度;以汉族服饰取代鲜卑服饰;定五爵食邑制度;孝文帝开始第一次南征。

太和十九年(495)

朝中禁鲜卑语,统一说汉语;迁到洛阳的鲜卑贵族一律将籍贯改为洛阳,死后不得归葬平城;依照周礼改革度量衡。

太和二十年(496)

改鲜卑姓为汉姓;定门阀,通婚姻。

废皇太子元恂,平定部分鲜卑旧贵族的叛乱。

太和二十一年(497)

孝文帝开始第二次南征;赐死废太子元恂。

太和二十三年(499)

孝文帝开始第三次南征,在军中去世。

A、前期促进了南方经济发展 B、后期重在仿效中原王朝重建失效的基层政治 C、全面向中原王朝转轨的标志可能是迁都洛阳 D、缩小了南北差距但加剧了民族矛盾 -

11、“在……政权下,所有工人,农民,红军兵士及一切劳苦民众都有权选派代表掌握政权的管理;只有军阀,官僚,地主,豪绅,资本家,富农,僧侣及一切剥削人的人和反革命分子是没有选派代表参加政权和政治上自由的权利的。”该文件所反映的时期是( )A、解放战争时期 B、土地革命时期 C、国民革命时期 D、全面抗战时期

-

12、《梅尔罗斯编年史》(Melrosechronicle)惊叹:“英格兰批准了一项反常的命令,谁曾听过这样一件惊人的事情在诗中被主张?因为身体想要在头之上,人民居然企图统治国王。”“惊人的事情”最有可能指( )A、工业革命的完成 B、进入等级君主制阶段 C、确立了王权有限的原则 D、英国责任内阁制的形成

-

13、《后汉书·仲长统传》载:“光武皇帝愠数世之失权,忿强臣之窃命,矫枉过直,政不任下,虽置三公,事归台阁。自此以来,三公之职,备员而已。”关于该机构表述正确的是( )A、东汉的三公虽名分极崇,但已无实权 B、标志着中央行政制度发展到一个新阶段 C、成为掌管处理全国军政事务的中枢 D、丞相府是行政中枢所在

-

14、“襄王三年,襄王弟叔带为篡夺王位,联络戎人,攻入王城。秦、晋发兵勤王,击退戎军。次年,叔带畏罪逃齐。十五年,叔带被襄王赦免,返回王城。……四月初,襄王复位,杀叔带。”材料反映出当时( )A、商朝国家管理实行分封制与宗法制 B、分封制和宗法制均已经崩溃 C、嫡长子继承制始终受到冲击 D、嫡庶之争导致社会动荡

-

15、 1840年鸦片战争爆发后,面对西方列强的坚船利炮,向西方学习以救亡图存逐渐成为近代中华文化的潮流。阅读材料,回答问题。

材料一 (英国遣使来华,清朝皇帝的回信)尔国距中华过远,遣使远涉,良非易事;且来使于中国礼仪不能谙习,重劳唇舌,非所乐闻。天朝不宝远物,凡尔国奇巧之器,亦不视为珍异。尔国王其辑和尔人民,慎固尔疆土,无间远迩,朕实嘉之。嗣后毋庸遣使远来,徒烦跋涉。但能倾心效顺,不必岁时来朝始称向化也。俾尔永遵,故兹敕谕!

——摘编自《清仁宗实录》

材料二 彼之大炮远及十里内外,若我炮不能及彼,彼炮先已及我,是器不良也。彼之放炮如内地之放排枪,连声不断。我放一炮后,须辗转移时,再放一炮,是技不熟也。求其良且熟焉,亦无他深巧耳……盖内地将弁兵丁虽不乏久历戎行之人,而皆睹面接仗。相距十里八里,彼此不见面而接使者,未之前闻。第一要大炮得用,今此一物置之不讲,真令岳、韩束手,奈何!

——摘编自林则徐谪戍伊犁途中致友人的信函

材料三 19世纪60年代到90年代在中国社会发生的洋务运动,是一场清政府为了拯救其垂危统治,引进和学习西方先进的科学技术,创办和发展军用工业、民用工业企业,编练建设新式海军海防,并相应培养新型人才为中心,以达到富强目的的活动。因此,不管清政府从事改革的洋务派自觉或不自觉、意识或不意识,他们的言行,在一定时期里是体现资本主义发展的历史要求的。

——夏元东著《洋务运动史》

(1)、 阅读材料一、指出在发展两国关系方面,中国皇帝回信与英方要求有何不同?并分析其原因。(2)、根据材料二、指出林则徐的信关注到什么问题。以此为视角,结合学所,阐述魏源揭开“向西方学习以救亡图存”的序幕。(3)、根据材料三,概括洋务运动的目的,并结合所学写出“民用企业”一个。简要谈谈你对洋务运动“在一定时期里是体现资本主义发展的历史要求”的认识。 -

16、中国古代政治制度的传承与创新蕴涵中国智慧。阅读材料,回答问题。

材料一 由于九品中正制使荐举之责不再属于中央和地方长官,而由专职举士的中正官负责,这些州郡县的大小中正官大都由世家担任,他们的阶级本性决定了他们在品评人物时不看才德,主要看出身门第,他们甚至根据族谱决定取舍,而对寒门庶族则百般挑剔,拒之门外,以至使官僚队伍里“上品无寒门,下品无势族”。

——摘自胡平《试论科举对中国古代政治制度的影响》

材料二 唐代中书省与门下省共掌中枢决策,号称两省,又合称北省。为了避免决策过程的失误,唐代两省还设有一批谏官,他们是左右散骑常侍、左右谏议大夫、左右补阙和拾遗,“左”隶中书省,“右”隶门下省。唐代尚书省位于长安皇城中央纵横南北的承天门街东侧,中书、门下二省之南,故别称南省、南宫。中书门下发出的制敕,皆由这里转发到中央各部门及地方州县,或者根据制敕精神制为政令,下达到有关部门。

——摘编自张岂之主编《中国历史》

材料三

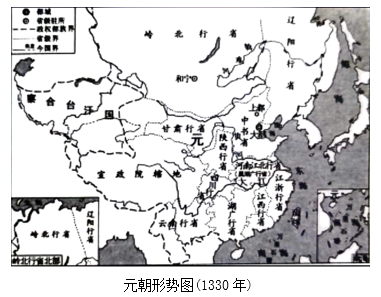

(1)、 根据材料一、概括九品中正制选官标准的变化并分析其影响,结合所学,指出后世扭转“寒门庶族”命运的选官制度并概述其积极影响。(2)、根据材料二结合所学,写出“唐朝三省位置图”A处对应的三省机构名称及其职能,并概括三省职权关系的特点。(3)、结合材料三,写出元代管辖琉球的机构名称。元代在地方管理上实行什么制度?结合所学,简述这一制度的积极影响。

(1)、 根据材料一、概括九品中正制选官标准的变化并分析其影响,结合所学,指出后世扭转“寒门庶族”命运的选官制度并概述其积极影响。(2)、根据材料二结合所学,写出“唐朝三省位置图”A处对应的三省机构名称及其职能,并概括三省职权关系的特点。(3)、结合材料三,写出元代管辖琉球的机构名称。元代在地方管理上实行什么制度?结合所学,简述这一制度的积极影响。 -

17、 致远舰为北洋海军主力巡洋舰,1894年在甲午海战中沉没。下表为有关致远舰沉没的历史叙述,对此理解正确的是( )

致远药弹尽,适与倭船吉野值。管带邓世昌向吉野突。吉野即驶避,而致远中其鱼雷……船遂左倾,顷刻沉没,世昌死之,船众尽殉。

摘自姚锡光《东方兵事纪略》(1897年)(此书多参考当时的公文、电报、私人信函等)

(致远舰)被1枚重炮弹命中了水线。该舰的管带下决心与敌人同归于尽,于是向一艘敌人最大的军舰冲锋,准备实行撞击。就在即将撞上敌舰之际,他的船倾覆了。军舰从舰首开始下沉,所有舰员与舰同沉。

镇远舰美籍雇员马吉芬的回忆(《世纪杂志》,1895年)

2016年致远舰考古调查发现致远舰外壳板保存完好……近艏部处发现保存完好的鱼雷引信、一些完好的弹药,均说明并未发生被鱼雷直接击沉或鱼雷舱中炮发生殉爆。

《致远舰水下考古调查报告》(2023年)

A、历史研究需要实物史料佐证才具有科学性 B、文献史料由于其主观性影响对历史的解读 C、史料的多元性有助于推动史学研究的发展 D、历史研究要以搜集和解读史料为第一要务 -

18、康有为的《新学伪经考》认为东汉以来独尊为儒学正宗的古文经,不过是刘歆为王莽篡汉而伪造的“新学”,湮没了孔子学说的“微言大义”。他的《孔子改制考》遵奉孔子为托古改制的改革家。康有为这两本书( )A、是近代中国最早介绍外国历史地理的书籍 B、已经完全从根本上动摇了了孔子的神圣地位 C、提出了法者天下之公器,变者天下之公理 D、是维新变法理论依据,宣传了变法合理性

-

19、 《申报》曾评论中国近代某一历史人物:“此非所谓怀忠抱义,超今轶古之大丈夫哉!使统兵者皆能如此,亦何致见敌先逃,交绥辄溃?今台郡诸公之忠愤,足以感动天下矣!”该历史人物是( )A、刘永福 B、林则徐 C、左宗棠 D、孙中山

-

20、晚清时期,中国不断遭受西方列强侵略,边疆地区出现了严重危机。下列选项相关史事发生的空间位置与序号对应正确的是( )

A、清军将领冯子材在①取得镇南关大捷 B、中法战争后清政府在②建省加强管辖 C、法国军队在③偷袭军港,炸毁造船厂 D、日军在④偷袭了清军运兵船挑起战端

A、清军将领冯子材在①取得镇南关大捷 B、中法战争后清政府在②建省加强管辖 C、法国军队在③偷袭军港,炸毁造船厂 D、日军在④偷袭了清军运兵船挑起战端