相关试卷

-

1、美元本位制下,东亚国家和石油输出国组织通过向美国出口原材料和原油等初级产品来获得美元。欧洲国家则向美国购买美元计价的金融资产。东亚国家的美元大部分以购买债券的形式流回美国,部分石油输出国的美元也以购买各类金融资产的方式回流美国。据此可知,美元本位制( )A、凸显政府力量的国际协调 B、加强了多边组织的平等交流协商 C、实现了世界贸易的自由化 D、强化了美国的世界经济霸权地位

-

2、下表为1952~2002年部分年份我国民族自治地方各类学校专任教师和在校学生人数的变化情况(单位:万人)。据此可以得出的正确结论是,这一时期我国( )

年份

高等学较

中等学校

小学

专任教师

在校学生

专任教师

在校学生

专任教师

在校学生

1952

0.06

0.45

1.02

20.94

467.31

1965

0.62

3.05

5.30

95.41

1124.44

1979

1.68

6.20

34.78

628.39

61.25

1685.50

1992

2.71

14.17

42.53

627.99

83.39

1913.65

2002

4.22

56.70

60.11

1093.22

89.68

1813.33

A、政府始终重视文化教育事业的发展 B、民族政策促进少数民族地区社会进步 C、区域经济发展推动共同富裕的实现 D、地方的教育卫生事业取得了重大成就 -

3、有学者指出,17世纪中叶《威斯特伐利亚和约》的签订使得“欧洲精神和文化的整体性意识根深蒂固地保存下来”,经过改造的欧洲“形成了一个由共同法律所约束的法治社会”。据此可知,威斯特伐利亚体系( )A、改变了欧洲政治力量对比 B、具有鲜明的进步性和近代化意义 C、严格贯彻了大国均势原则 D、推动了近代外交制度进一步发展

-

4、董仲舒提出了在司法实践中用“春秋决狱”来弥补当时法律制度的不足。在汉代儒生看来,(春秋)既是孔子手定的“刑书”,自然也是邢狱断案的可靠标准。东汉时,一些熟读儒家经典的大师,也热衷于对律令进行注释,形成了不少具有法律效力的著作。这可用来说明,汉代法律( )A、社会教化功能强大 B、影响司法审判程序 C、根植于宗法的观念 D、体现出儒家化特征

-

5、1968年英国政府批准了《富尔顿报告》,其内容强调重视专家和科技人员的作用,增加这类人员在文官结构中的比重。撒切尔夫人执政时期(1979~1990年).要求文官在具有丰富知识的基础上,更要精通某个专业领域。英国注重文官“专业性”考核的主要原因是( )A、职业官僚体系发展的需要 B、文官的知识结构过于单一 C、社会分工日益复杂的现实 D、政府工作持续性稳定性差

-

6、孟子说:“天子适诸侯曰巡狩,诸侯朝于天子曰述职。”《左传·昭公十三年》载:“昔天子班贡,轻重以列。列尊贡重,周之制也。卑而贡重者,甸服也。”此外,“诸侯有四夷之功则献于王,王以警于夷”。据此可知,西周分封制( )A、包含着对旧有势力的变相承认 B、加强了诸侯国对周王室的隶属关系 C、将血缘关系与地城关系连为一体 D、表明中央实现了对地方的直接掌控

-

7、阅读材料,完成下列要求。

材料 20世纪初,随着帝国主义加紧侵略和军阀混战,中国社会处于激烈的动荡和危机之中,救亡的政治思潮纷纷涌现。“省自治和联省自治”成为20世纪初期颇有影响的资产阶级改良主义思潮。其方案是由各省民选省长,制定省宪法,确立省自治,进而通过联省自治谋求全国和平统一。各省军阀纷纷表示拥护省自治,旨在“利用民气,以图自保”。湖南军阀谭延闿首先宣布自治,西南各省军阀相率仿效。资产阶级应军阀之邀参与制宪,或著文立说,各抒己见。章太炎发表文章指出“近世所以治乱者,皆由中央政府权籍过高……联省自治由本省人充当本省的文武官员……自无争位攘权之事。”胡适则通过文章提出“军阀权限太多,中央无力制裁军阀。根据省自治的联邦制……增加地方的实权,使地方充分发展其潜势力,来推翻军阀……已经可以成为号召的旗帜了。”1923 年,随着曹锟贿选当上总统,公布《中华民国宪法》,“省自治和联省自治”的破产。

——摘编自程舒伟《议会政治与近代中国》

(1)、根据材料分析“省自治和联省自治”的资产阶级思潮实质,并结合所学知识简析其受到地方军阀拥护的原因。(2)、根据材料并结合所学知识,对资产阶级改良派的救亡思潮产生的影响进行合理的解释。 -

8、阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国历代以来的农民暴动,虽然一个跟着一个失败,没有改变中国封建社会的经济基础和政治制度,但每一次大暴动都或多或少推动了中国封建社会的发展。因为在每一次大暴动之后,新的封建统治者,为了恢复封建秩序,必须对农民作某种程度的让步,这就是说必须或多或少减轻对农民的剥削和压迫,这样就减轻了封建生产关系对生产力的拘束,使得封建社会的生产力又有继续发展的可能,这样就推动了中国历史的前进,因而中国历史上的每一个农民暴动或农民战争,可以说,都是中国封建社会向前发展的里程碑。

——摘编自翦伯赞《中国古代的农民战争》

材料二 19世纪后期,恩格斯指出农村居民包括小农、中农、大农、大土地占有者以及农村无产者等,工人阶级“应当成为农村中的一股力量”。接受了马克思主义的毛泽东,在《湖南农民运动考察报告》中认为中国革命“主要力量在于贫农,没有贫农,使没有革命”,但深受封建社会茶毒的小农,养成了狭隘、散漫的性格,三纲五常、三从四德成为农民文化生活的主要内容,因此改造小农意识,是建党建军的重要任务。从三湾改编到古田会议,从“三大纪律八项注意”的制定到延安整风运动,从“严重的问题是教育农民”的警示到农业社会主义改造,对传统小农意识的批判从未淡化。

——摘编自陈俊《新民主主义革命时期毛泽东农民改造思想研究》

(1)、结合材料一和所学知识,指出封建统治者的“让步政策”的内容,并分析“让步政策”的历史影响。(2)、根据材料并结合所学知识,分析毛泽东农民改造思想的特点及其意义。 -

9、1956年,陈云提出:在城市经济中,国家和集体等公有形式是城市经济的主体,但可以保留一定的个体经济作为补充。国家市场作为市场的主体,但可以以国家领导下的自由市场作为补充。上述主张( )A、总结了“一五”计划时期的工作经验 B、对新时期经济体制改革有借鉴作用 C、指明资本主义工商业的改造方向 D、有助于我国成功克服经济困难局面

-

10、土地革命战争时期,毛泽东指出:“真正的铜墙铁壁是什么?是群众,是千百万真心实意地拥护革命的群众……什么力量也打不破的……,反革命打不破我们,我们却要打破反革命。”群众拥护革命是由于( )A、中共二大确立的革命两步走策略 B、三次“反围剿”革命战争胜利 C、革命根据地推行土地革命的路线 D、蒋介石国民经济建设运动失败

-

11、1925年,毛泽东在国民党《广东省党部代表大会会场日刊》发刊词中指出,孙中山是“应乎中国被外力、军阀、买办、地主阶级重重压迫的客观环境,为我们定下了革命的三民主义”。孙中山虽逝,但“革命的三民主义不死”。毛泽东的上述言论旨在( )A、分析中国社会各阶层状况 B、悼念中山先生的不幸离世 C、保障北伐战争的顺利进行 D、推动国民革命的继续开展

-

12、五四运动后,湖南军阀谭延闿打出了“湖南自治”的旗号,企图用湘籍官僚政客包办湖南政治,湖南各界纷纷请愿,响应这一口号。但1920年11月,湘军总司令赵恒惕取谭延闿而代之,湖南自治运动逐渐流产,湖南各界大失所望。“湖南自治”的流产,客观上( )A、巩固了中华民国的国家统一 B、加速了革命新形势的到来 C、阻碍了新型政治团体的创建 D、不利于马克思主义的传播

-

13、孔子提出"为政以德",强调"道之以德,齐之以礼"。老子说:"修之于身,其德乃真;修之于家,其德乃余;修之于乡,其德乃长;修之于邦,其德乃丰。"这反映出两者旨在( )A、规范统治阶级行为 B、变革人才选拔标准 C、迎合封建贵族诉求 D、恢复稳定社会秩序

-

14、清王朝规定,蒙古、新疆、西藏地区的民事、行政和命盗刑事案件都归理藩院的直属机构理刑清吏司管辖。在案件的执行上,一般的刑事案件,可以罚牲畜来代替惩罚,对无力缴纳者或案情有疑者,可以顶佛经入誓,做出保证,则可免罪。这一做法旨在( )A、完善边疆司法体制建设 B、促进佛教事业发展 C、强化对边疆的治理效能 D、因俗而治因地制宜

-

15、阅读材料,完成下列要求。

世界金融中心是指在全球范围内具有重要影响力和竞争力的金融市场的枢纽,它们通常与经济实力、政治地位和文化影响力相匹配。世界金融中心的变迁史反映了全球经济格局的演变和金融市场的发展。以下表格列举了近现代以来世界金融中心的变迁:

序号

城市

陈述

(1)

威尼斯

威尼斯地处欧亚非三大洲贸易交汇的要冲,地中海沿岸是当时的欧洲的商路和贸易中心,14世纪出现资本主义萌芽,威尼斯成为世界上最早的国际金融中心。

(2)

阿姆斯特丹

阿姆斯特丹有优越的地理位置,新航路开辟后,欧洲商路和贸易中心转移到大西洋沿岸,荷兰成为“海上马车夫”,荷兰创新金融制度,组建大型商业公司,发行股票,17世纪,阿姆斯特丹的金融业已经非常发达。

(3)

(4)

参照(1)(2),结合所学知识完成表格(3)(4)。(要求:写出金融中心变迁的具体的城市并进行陈述)

-

16、阅读材料,完成下列要求。

材料一 钦州坭兴陶,古称越陶,学名紫泥陶。据独料遗址出土文物证实,坭兴陶历史已近5000年。坭兴陶以钦江东西两岸优质紫红陶土为原料,经选泥、炼泥、拉坯、修坯、雕刻、烧制、打磨……多道繁琐工序炼制而成。唐末及五代之后,中原地区烽烟不断,钦州坭兴陶也在夹缝生存。直至咸丰年间,钦州制陶艺人开始改良、创新陶艺将坭兴陶的实用性和艺术性集于一身,创造出烟斗、烟壶、茶壶等小陶器。这使得钦州陶器发展空前鼎盛,坭器更是独得一兴,远销海内外,因而得名“坭兴”。钦州坭不仅在国内久负盛名,在海外也是声名远播。1915年,由钦州坭兴陶参加在美国旧金山举办的巴拿马世界博览会并荣获金牌奖,这也是中国制陶史上第一次获得世界级金奖。抗日战争时期,坭兴陶艺人流落四方,传统工艺的命脉在岁月烽烟中微若游丝。

——钦州市文化广电体育和旅游局的宣传报道

材料二 新中国成立后,在政府和艺人的共同努力下,坭兴陶得以渐渐恢复,重焕生机。1953年,钦州坭兴陶与江苏宜兴紫砂陶、云南建水紫陶、四川(现重庆)荣昌陶共同被命名为中国“四大名陶”。一直以来,在钦州市委、市人民政府及各有关部门的大力支持下,坭兴陶产业迅速发展壮大。截至2022年底,注册企业、作坊和工作室共700余家,实现产值约18亿元,直接或间接从事坭兴陶产业人员1.5万人。随着3D打印及雕刻、干粉成型、自动雕刻机、微波窑炉等现代技术与设备均在钦州坭兴陶产业得到运用,改进了坭兴陶传统制作艺,提升了坭兴陶的生产制作工艺水平。坭兴陶艺人及从业者将中华优秀传统文化和地方特色、民族特色融入作品创作中,不断提升坭兴陶的品质与价值。2013年1月,中国工艺美术协会授予钦州市“中国坭兴陶之都”荣誉称号。2018年,《壮乡行》茶具荣获巴拿马太平洋万国博览会金奖,再次闪耀世界。2020年,坭兴陶作品“和天下”成为第十七届东博会的指定国礼,赠送给东盟十国的国宾。

——摘编自陆燕、吴光寿《千年窑火正燎原——我市坭兴陶产业高质量发展掠影》

(1)、根据材料一并结合所学知识,分析钦州坭兴陶的特点。(2)、根据上述材料并结合所学知识,阐释新中国成立后钦州坭兴陶得以兴盛的原因。 -

17、阅读材料,回答问题。

材料一:从汉代至清代中晚期,包括新疆天山南北在内的广大地区统称为西域。自汉代开始,新疆地区正式成为中国版图的一部分。……在中国统一多民族国家的历史演进中,新疆各族人民同全国人民一同开拓了中国的辽阔疆土,共同缔造了多元一体的中华民族大家庭。中国多民族大一统格局,是包括新疆各族人民在内的全体中华儿女共同奋斗造就的。

——中华人民共和国国务院《新疆的若干历史问题》(2019年7月)

材料二:土司制度产生于元代,是元朝“因俗而治”的制度创新。元朝对西南少数民族地区的治理,在总结了历代封建王朝特别是唐宋以来推行的“羁縻政策”的基础上,创立了“蒙、夷参治之法”,官有“流”“土”之分,于是开创了土司制度。明随元制,进一步发展和完善了土司制度,并在西南部分地区开始实行改土归流政策。清中期,雍正进行大规模的改土归流,土司制度衰落,但仍有大量土司一直存在。

——摘编自切排、赵志浩《中国古代边疆治理的利弊得失:基于土司制度的分析》

(1)、根据材料一,指出西汉、唐代管理西域地区的地方机构名称。并结合所学知识,列举清朝前期在新疆地区维护大一统的举措及其意义。(2)、根据材料二并结合所学知识,概括土司制度的演变历程。综合上述材料,指出中国古代边疆治理的特点 -

18、阅读材料,完成下列要求

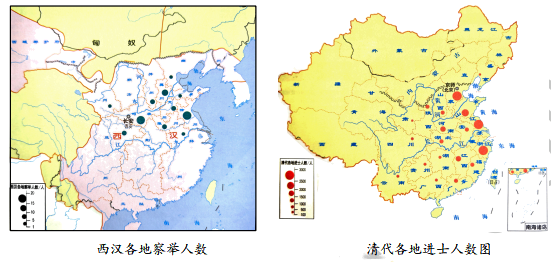

材料一

——摘编自《普通高中历史地图册》

材料二 工业革命带来的生产力水平的大提高导致政府管理职能的膨胀,政府面临着许多新课题......工业革命犹如经济魔棍,点化出了19世纪中叶英国政治改革的浪潮,选举与考试相配套的文官制度由此诞生了。...资产阶级兴起之时就提出的天赋人权、人人平等、主权在民的思想经过几百年的发展,已经深入人心。人们开始崇尚理性,反对等级制度和封建特权,追求自由竞争和机会均等。

——摘编自鲍红信《英国近代文官制度的建立》

(1)、据材料一并结合所学知识,概括从汉朝至清朝前期我国人才选拔的变化趋势。(2)、据材料二并结合所学知识,指出中国古代科举制与英国近代文官制度产生背景的不同。 -

19、19世纪末以来,随着收割机、播种机、化肥、火车、轮船和冷冻手段投入使用,美国、加拿大、澳大利亚、阿根廷等地的粮食和肉类源源不断进入欧洲,欧洲本地的同类产品根本无法与之竞争。这说明( )A、交通建设决定了工业的发展 B、技术进步使国际市场竞争加剧 C、世界南北发展呈现不平衡性 D、资本主义殖民体系的最终形成

-

20、19世纪后期,华茶约占有国际茶叶市场一半的份额,但到20世纪初,印茶的输出额首超华茶。时至清末民初,印度成为国际茶叶第一出口大国,锡兰上升为第二位,中国则下降为第三位。上述变化出现的原因是( )A、国际饮茶习俗的变化 B、中华文化影响力下降 C、世界市场的最终形成 D、英属殖民地的工业化