相关试卷

-

1、阅读材料,完成下列要求。

材料一:但是智者学派所做的工作是人类历史上致力于社会分析的最初尝试,具有理性认识的新意。智者开始了用人的眼光去观察世界的有益尝试,并从自己的新方法中得出了与以往不同的结论……由于他们成功地把人的视线从天上拉回人本身,希腊才完成了自黑暗以来的第一次启蒙。

——杨冬梅《智者运动的实质及时代精神》

材料二:西塞罗是罗马伟大的法学家和政治家。他深受斯多亚哲学家观点的影响。像斯多亚哲学家一样,他倾向于确定自然和自然理性,并设想理性是宇宙的主宰力量。

——(美)埃德加·博登海默《法理学—法哲学及其方法》

(1)、 根据材料一和所学,指出智者在强调人类理性方面的表现,概括智者运动的主要影响。(2)、依据材料二,结合所学,指出西塞罗被誉为“自然法之父”的原因。罗马是西方古典文明新的开拓者,请概述罗马人对西方古代政治文明做出的独特贡献。 -

2、阅读材料,完成下列要求。

材料:(民国)史学的面目,是颇为新颖的。它所以比前期进步,是由于好几个助力:第一是西洋的科学的治史方法的输入,尤其是考古学上的贡献,新的考据论文,史料的整理,也比从前要有系统得多。第二是西洋的新史观的输入。过去人认为历史是逃步的,愈古的愈好,愈到后世愈不行;到了新史观输入以后,人们才知道历史是进化的。后世的文明远过于古代。还有自从所谓“唯物史观”输入以后,更使过去政治中心的历史变成经济社会中心的历史。还有新史料的发现、欧美日本汉学研究的进步、新文学运动的兴起也都是重要助力。

——摘编自顾颉刚《当代中国史学》(1945年)

(1)、 根据材料并结合所学知识,阐释民国建立以来经济社会史研究得以发展的原因。(2)、根据材料并结合所学知识,列举历史学习应该坚持的基本原则。 -

3、“下南洋”与“闯关东”“走西口”并称为近代中国的三次移民浪潮。英国海峡殖民地总督瑞天咸曾说:“马来诸邦之维持,专赖锡矿之税入……锡矿之工作者,首推华侨。彼等之才能与劳力,造就今日之马来半岛。”由此可知,“下南洋”( )A、保留和传播了中华文化 B、缓解了闽、粤两省的人口压力 C、促进了当地经济的发展 D、推动了全球劳动力市场的形成

-

4、1866年清政府与英、法两国签订《续定招工章程条约》,第一次全面提出了华工的权利及招工各国应负的责任,包含了工期、工时、工食、工资、往返路费、满期安置、患病医治和招募行为等。材料反映出( )A、清政府国际地位显著提高 B、清政府注重天朝上国尊严的维护 C、清政府产生了近代维权意识 D、清政府鼓励华工出国

-

5、为了保障小麦的产量和质量,其最理想的收割时间是麦穗成熟的前一天和当天。20世纪三四十年代的河南、山东草帽辫(原料是麦秆,即小麦生产的手工副产品)产区的农民常常会宁愿少收小麦而提前四五天收割以获得编草帽辫用的优质麦秆。这种现象反映出( )A、农民生产观念的改变 B、农业现代化趋势明显 C、小农经济已经解体 D、北方农业日趋衰落

-

6、1912—1926年间,民国政府交通部负责修建的公路总里程数是晚清40年间修建公路总里程数的12倍之多,并且转变了以往以水运为主的交通运输方式,使运输方式向铁路、海运过渡。同时,财政部也制定并实施了相关的税收优惠政策。这可用于说明,当时中国( )A、政府为经济发展创造条件 B、收回利权运动成效显著 C、列强侵略程度进一步加深 D、交通运输走在世界前列

-

7、近代开埠之前,上海周边农村最著名的农家手工业当推手工棉纺织。但20世纪以后,无以为生的农民逐渐放弃手工棉纺织,改行从事收益更高的以毛巾、织袜、花边、轧花等为主要内容的新兴农家手工业。这一变化表明( )A、农村经济获得新生长点 B、个体经济促进城市化进程 C、农业经济结构发生变化 D、手工业被动卷入世界市场

-

8、光绪五年(1879年),直隶突降暴雨,义赈人士严作霖、经元善等人携款前来赈灾。光绪三十三年(1907年),永定河水灾发生,直隶总督袁世凯也传谕天津商会劝募赈款,散放急赈,“以补官款之不及”。光绪末年,义赈甚至成为官赈的仿照对象,与官赈形成体制内的合作。这表明晚清( )A、社会救济机制走向完备 B、赈济注重依靠社会力量 C、民族资本主义快速发展 D、救荒方略沿袭古代社会

-

9、1906年3月,清廷明确将“国文”正式确定为讲授汉文汉语的课程名称,并强调“国文一科与伦理、历史、地理相为表里,与各科亦均有关系,汉文不通,则各科无从指授,仅通外国文,而不能通译国文亦属无用,且非爱戴本国之心,故国文教员尤宜注重”。这一举措( )A、旨在抵制列强的文化侵略 B、促进了国家转型的实现 C、利于促进民族意识的觉醒 D、推动了自强运动的兴起

-

10、1751年6月,法国《百科全书》第I卷正式出版,延绵二三十年之久,到1772年,最后几卷图录才出版,最终形成一套庞大辞书,共28卷,包括科学、神学、哲学等。1768~1832年,它还出现了许多补充版、再版和扩充版。这体现了( )A、启蒙运动具有广泛社会基础 B、人文精神和科学思维相结合 C、民主理念得到普通民众认同 D、科学技术进步推动思想变革

-

11、虽然罗马公民人数激增,居民住房形势日益严峻,但是罗马皇帝奥古斯都却将复合式公寓的高度限制在21米(五层)以下。后来因为罗马城发生了一场大火,尼禄发布政令,规定公寓高度不能超过18米。据此推断该时期的罗马( )A、人口压力得到缓解 B、城市建筑水平落后 C、积极推动城市扩张 D、注重城市规划管理

-

12、下表所示为现代中国有关“劳动教育”的若干表述,据此可知新中国的劳动教育( )

提出者

表述内容

毛泽东(1958年)

教育必须为无产阶级政治服务,必须同生产劳动相结合,劳动人民要知识化,知识分子要劳动化

邓小平(1978年)

现代经济和技术的迅速发展,要求教育质量和教育效率的迅速提高,要求我们在教育与生产劳动结合的内容上、方法上不断有新的发展

习近平(2018年)

要在学生中弘扬劳动精神,教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动,懂得劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的道理

A、满足了社会的劳动力需求 B、根据时代发展潮流不断调整 C、忽视了对意识形态的塑造 D、始终滞后于科学知识的传授 -

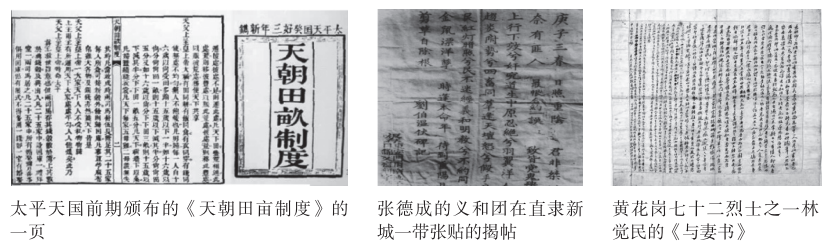

13、下列一组史料反映了近代前期中国人民抗争的相关历史信息。对此理解正确的是( )

A、上述史料因类型不同价值也不同 B、近代经济发展是人民抗争的根源 C、抗争取胜使清政府收回国家主权 D、近代前期中国人民抗争呈多元化

A、上述史料因类型不同价值也不同 B、近代经济发展是人民抗争的根源 C、抗争取胜使清政府收回国家主权 D、近代前期中国人民抗争呈多元化 -

14、汉武帝统治时期,不断征伐四夷,仅元朔二年(公元前127年)收复河南地后,便“兴十万余人筑卫朔方,转漕甚辽远,自山东咸被其劳,费数十百巨万,府库益虚。”此外,汉武帝还赏赐无度、极尽奢靡,以致出现倾尽府库也难以填补“兵甲之财、转漕之费”的情况。这些现象( )A、标志着西汉王朝的由盛转衰 B、客观上推动了盐铁官营政策的实施 C、是当时边疆危机加剧的表现 D、反映了当时国家经济调控能力较弱

-

15、 阅读材料,回答问题。

材料 不论是主动还是被动,也不论经受了多少屈辱、忧伤和困惑,中华文化毕竟从全然封闭的僵壳中部分地解脱出来,面对着广阔的世界呼吸吞吐,接纳西方资本主义文化的新鲜养料,调节、完善自己的再生机制。这个痛苦但却充满希望的生命过程,首先体现为近代工业的建立、交通运输的发展、沿海城市的工商业以及农村商品经济的扩展。在此基础上,生机勃勃的新质细胞在中华文化肌体内由隐而彰、由弱而强地分蘖、繁殖起来。

——摘编自冯天瑜《中华文化史(全二册)》

阅读材料并结合所学知识,围绕“中华文化的新质细胞”,自拟论题,进行论述。(要求:观点正确,史实准确,论证充分,表达清晰)

-

16、 阅读材料,回答问题。

材料一 北宋初期,“言者谓江北之民杂种诸谷,江南专种粳稻,虽土风各有所宜,至于参植以防水旱,亦古之制”。宋太宗“于是诏江南、两浙、荆湖、岭南、福建诸州长吏,劝民益种诸谷,民乏粟、麦、黍、豆种者,于淮北州郡给之;江北诸州,亦令就水广种粳稻,并免其租”。1011年,真宗又“以江、淮、两浙稍旱即水田不登,遣使就福建取占城稻三万斛,分给三路为种,择民田高仰者莳之,盖旱稻也。内出种法,命转运使揭榜示民”。“稻比中国者,穗长而无芒,粒差小,不择地而生”。这是原产于占城(今越南中南部)的稻种,又自福建移种于江淮地区。粮食品种交流,不仅提高了农民抗御自然灾害的能力,也促进了农业生产的发展。

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料二 18世纪初,为提升国家实力,许多欧洲大国开始从全球范围内大规模引种外来高价值植物,并逐渐形成全球植物流动网络。美国建国初期,在科学实用主义理念的影响下,托马斯·杰斐逊力图通过掌握前沿的植物学知识,建立实验性的园圃,积极参与欧洲国家构筑的全球植物流动网络,实现对外来高价值食用植物、药用植物及经济植物等的引种与推广,最终达到改善美国农业经营模式,增强粮食自给自足能力的目的。尽管杰斐逊引种外来高价值植物的实验大都以失败告终,但仍有部分植物被成功引种和推广。

——摘编自张鹏《杰斐逊的植物引种实验及其对美国农业的影响》

材料三 大豆原产自中国,具有悠久的种植历史。孙中山在《实业计划》(1917~1919)之“衣食住行”中叙述了“大豆工业”计划。该计划设想,一方面,在国内设立新式工厂,以西方工业生产模式革新中国传统手工经营方式,为民众提供优质平价蛋白;另一方面“于诸国大城市设立黄豆制品工场,以较廉之蛋白质食料供给西方人民”。孙中山将欧洲战争作为中国输出大豆的国际机遇,以中国传统的优质植物蛋白置换效能转化率低下的动物蛋白。他曾于1909年参观了好友李石曾在法国开设的豆腐公司,该公司斥巨资打造了当时最先进的豆制品机械流水生产线。孙中山宏伟的大豆出口计划就是以豆腐公司为蓝本规划的。但该计划仅停留在纸上,并未实施。

——摘编自王书吟《素食、科学与反殖民——全球史视野中的孙中山“大豆工业”计划》

(1)、 根据材料一并结合所学知识,分析北宋粮食品种交流的原因。(2)、根据材料二并结合所学知识,概括美国引种和推广外来植物的特点。(3)、根据材料三并结合所学知识,分析孙中山的“大豆工业”计划的用意及其国际背景。 -

17、 阅读材料,回答问题

材料一 秦代实施焚书禁学,使民间学术和教育活动受到沉重打击。汉代统治者从秦代禁止私学的错误中吸取了教训,认识到民间学术活动是不能用简单禁止的手段加以控制的。控制思想意识只能通过引导的方法,关键要注重实质内容,无需在形式上过多计较。既然太学招生名额有限,地方官学一时也难以普及,那让人们自行求学和施教,只要教学内容符合封建专制统治的利益,又何苦不由其为呢?因此,汉代统治者一开始就对私学采取宽容乃至鼓励的政策。

——摘编自俞启定、施克灿《中国教育制度通史》第一卷

材料二 自《北京条约》签订后,随着传教士不断深入内地,教会学校也随之增加,教会教育事业获得了很大的发展。……19世纪70年代后,由于外国侵略者在中国开办的企业增多,以及由外国控制的中国海关、邮局等机关急需人才,同时洋务派所办的企业也需要懂西学的人才,这就给教会教育提出了更高的要求,促使教会学校向更高层次发展。1877年,在上海举行了在华新教传教士大会,传教士狄考文在会上指出:“基督教传教士为何要努力培养在中国这场注定要出现的变革中起带头作用的人才,是有充分理由的。……如果能正确控制和指导,就会为基督教取得普遍胜利开辟一条光明大道。”

——摘编自董宝良《中国近现代高等教育史》

材料三 1937年8月,中共发表《抗日救国十大纲领——为动员一切力量争取抗战胜利而斗争》,提出要“改变教育的旧制度、旧课程,实行以抗日救国为目的的新制度、新课程,实行普及的、义务的、免费的教育方案,提高人民民族觉悟的程度”。1938年,毛泽东指出,“在一切为着战争的原则下,一切文化教育事业均应使之适合战争的需要”,并决定实现“改订学制”“创设并扩大增强各种干部学校”及“广泛发展民众教育”等文化教育政策。1940年,毛泽东在《关于文化教育政策》中提道:“应以提高和普及人民大众的抗日知识技能和民族自尊心为中心。应容许资产阶级自由主义的教育家、文化人、记者、学者、技术家来根据地和我们合作,办学、办报、做事。”……在全面抗战爆发后两年时间内,边区增加了2万以上的非文盲。小学的学生数量由1937年的约2000人增加至1939年的20401人,增加了10倍以上。

——摘编自李斌、张应强《新民主主义革命时期中国共产党文化教育工作方针的形成与发展》

材料四 党的十八大以来,党中央坚持把教育作为国之大计、党之大计,作出加快教育现代化、建设教育强国的重大决策,推动新时代教育事业取得历史性成就、发生格局性变化。我国已建成世界上规模最大的教育体系,教育现代化发展总体水平跨入世界中上国家行列。据中国教育科学研究院测算,我国目前的教育强国指数居全球第23位,比2012年上升26位,是进步最快的国家,这充分证明,中国特色社会主义教育发展道路是完全正确的。

——摘自习近平总书记2023年5月29日在二十届中央政治局第五次集体学习时的讲话

(1)、 根据材料一并结合所学知识,概括汉代统治者允许私学发展的原因。(2)、根据材料二并结合所学知识,概括传教士在中国开办教会学校的危害。(3)、根据材料三并结合所学知识,分析全面抗战时期中共教育改革工作的历史意义。(4)、根据材料四并结合所学知识,谈谈你对新时代建设教育强国重大决策的认识。 -

18、20世纪50、60年代的二十年时间里,西欧国家大多持续保持经济的高增长率,至1960年英法德意四国的GDP总量占全球GDP总量的20.52%。同时经济定期波动的现象也有所改观,1948年到1952年西方爆发了战后第一轮经济危机,诸多产业受波及,滋生大量失业人口,但之后西欧依然能维持经济的高增长率,这是由于( )A、政府做好了市场的守夜人 B、西欧国家完善了社会保障制度 C、国家加强了对市场的调控 D、新经济促使经济增长模式转型

-

19、弗拉基米尔·塞尔罗夫1950年创作的油画《农民代表访问列宁》(如下图),描绘了十月革命后列宁专注地听取和记录三位衣着朴素的农民反映的问题。他们会面的主题可能是( )

A、农民对沙皇的强烈控诉 B、农业机械化的进展程度 C、斯大林格勒的防卫工作 D、国家垄断粮食生产回收

A、农民对沙皇的强烈控诉 B、农业机械化的进展程度 C、斯大林格勒的防卫工作 D、国家垄断粮食生产回收 -

20、 威廉·莫里斯是英国19世纪英国社会主义运动的推动者之一,他在异化劳动理论的基础上提出了“创造性劳动”的理念,认为通过创造性劳动带来的审美愉悦,可以予以工人精神和物质的完善。这一观点( )A、反映了社会转型期的理论设想 B、指明改造资本主义制度的力量 C、折射工业无产阶级的奋斗目标 D、揭示科学社会主义的发展规律