相关试卷

-

1、右图漫画创作于1942年,名称是《被烫到屁股的日本人》。浴缸里的开水上的字是“对美作战”,画面右上方的文字意为“洗澡水太热,请慢慢地坐下”(日本谚语)。该漫画( )

A、暗示了苏德战争爆发后,日本准备发动对美战争 B、表明了二战爆发后,日本国内反战运动高涨 C、反映了日本偷袭珍珠港后,太平洋战场的形势 D、显示了日本对美作战失利,二战进入反攻阶段

A、暗示了苏德战争爆发后,日本准备发动对美战争 B、表明了二战爆发后,日本国内反战运动高涨 C、反映了日本偷袭珍珠港后,太平洋战场的形势 D、显示了日本对美作战失利,二战进入反攻阶段 -

2、中共中央1947年10月10日颁布《中国土地法大纲》,规定“废除封建半封建剥削的土地制度,实行耕者有其田的土地制度”、“废除一切地主的土地所有权”、“土地制度改革以前的土地契约及债约,一律缴销”等措施,这些措施( )A、巩固了广大农村革命根据地 B、配合了大生产运动的开展 C、使解放区农民获得政治、经济上解放 D、为新中国逐步实现工业化扫除了障碍

-

3、美国学者梅天穆把蒙古的西征称为“成吉思汗大交换”,认为蒙古西对于全球化进程的推动可以与哥伦布发现新大陆相媲美。经此过程之后,世界已经与蒙古帝国之前的时代有了“巨大的差异”。下列对蒙古西征的评价,与该学者观点相近的是( )

①客观上推动了东西方之间的交流

②引发了较大规模的民族迁徙

③促使西方文化中心向东转移

④给被征服地区的社会经济带来严重破坏

A、①② B、③④ C、①③④ D、②③④ -

4、1973年12月长沙马王堆三号墓出土了20余万字的帛书和竹简,内容涉及战国至西汉初期政治、军事、思想、文化及科学等各方面,下图是马王堆帛书《五十二病方》。以下对该帛书解读正确的是( )

A、其书写的主要文字应该是甲骨文字 B、可以作为研究古代科技的重要史料 C、反映了中国古代印刷术的巨大成就 D、说明世界上最早的书籍来自中国

A、其书写的主要文字应该是甲骨文字 B、可以作为研究古代科技的重要史料 C、反映了中国古代印刷术的巨大成就 D、说明世界上最早的书籍来自中国 -

5、工业革命极大改变了人类的物质与精神生活,特别是德国1870年,把中等程度的职业学校升格为工科大学进行高等职业技术教育。这说明德国( )A、确立了分科教育的基本方式 B、成为欧洲工业革命的中心 C、高等教育倾向于世俗化和商业化 D、教育适应了新的生产方式的需要

-

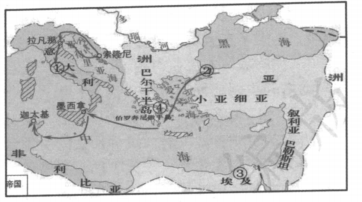

6、西罗马帝国灭亡后,东罗马帝国继续发展。东罗马帝国因首都君士坦丁堡为古希腊殖民城邦拜占庭旧址,又称拜占庭帝国。君士坦丁堡位于下图( )

A、① B、② C、③ D、④

A、① B、② C、③ D、④ -

7、雅利安人迁徙到印度河流域后,“由于他们(当地人)人数众多,文化又很先进,所以不能被灭绝、赶走或同化……相反,雅利安畜牧者定居下来、改营农业时,他们不得不与原先的居民靠得很近的生活。”据此可知,雅利安人的迁徙( )A、把马和铁带到印度,改变了原有居民的生活方式 B、促进了民族之间的融合,推动了区域文化的形成 C、发展了以欧洲文化为主,融合多种文化的印度文化 D、建立了一系列国家,推动了南亚次大陆的文化多元

-

8、21世纪以来,人类主要粮食产量有了新的突破。下表是“20世纪60年代以来杂交水稻产量增长表”,推动表中产量变化的主要因素是( )

时间

国家

新品种

产量

20世纪60年代

菲律宾

杂交水稻

亩产可达600—650千克

2014年

中国

“中国超级杂交水稻”

平均亩产突破1000千克,创世界纪录

2019年

中国

第三代杂交水稻

亩产1046.3千克

A、农业机械的广泛使用 B、现代育种技术的应用 C、优质高效化肥的推广 D、粮食储存技术的提高 -

9、《人民日报》创刊于1948年,记载众多的国家记忆,《人民日报·号外》更是记录了影响新中国历旧号外史发展的重大事件。下图报道事件( )

A、为新中国开创新型外交指明了方向 B、打破了西方大国对中国的外交封锁 C、结束了中美两国长期的敌对状态 D、是中国遵循和平发展理念的成果

A、为新中国开创新型外交指明了方向 B、打破了西方大国对中国的外交封锁 C、结束了中美两国长期的敌对状态 D、是中国遵循和平发展理念的成果 -

10、有学者评价唐朝的政治制度时说:“(三省六部制)步骤精密……惟是事权分立,往往发生流弊,尤以中书门下两省,或论难往来,各逞意气。太宗深察其弊,乃令三省长官合署办公,是谓政事堂,此实唐代宰相制度之一进步也。”据此可知,政事堂的设立( )A、提高了行政效率 B、加强了君主专制 C、取代了中书门下的权力 D、促进了决策程序规范化

-

11、制作时间轴是学习历史的重要方法。下列是李同学在阅读《宋史》某位人物传记时自制的人物大事记时间轴,苏轼曾评价该人物为“出为名相,处为名贤。乐在人后,忧在人先。经天纬地,阙谥宜然。贤哉斯诣,轶后空前。”下列事件中可以列入该时间轴的是( )

A、真宗景德元年,订立澶渊之盟 B、仁宗皇祐元年,创设族内义田 C、高宗绍兴十年,领兵北击金军 D、神宗熙宁二年,推行青苗之法

A、真宗景德元年,订立澶渊之盟 B、仁宗皇祐元年,创设族内义田 C、高宗绍兴十年,领兵北击金军 D、神宗熙宁二年,推行青苗之法 -

12、西汉年间,商人群体经济实力雄厚,部分大商人“冶铸煮盐,财或累万金,而不佐国家之急”,致使“黎民重困”。为此,西汉政府应对措施有( )

①推行“休养生息”政策

②实施盐铁官营

③颁布算缗诏令

④扶植庄园经济

A、①④ B、②③ C、①②③ D、②③④ -

13、战争、冷战等破坏世界和平,中国始终坚持维护世界和平。 阅读材料,完成下列要求。

材料一 引起战争动能的势能是一战前欧洲均势遭到破坏而引起的国际关系的全面紧张。均势的改变是国家间实力消长的结果。 在欧洲六个大国(英、法、俄、德、奥、意)中,英德之间的矛盾至为关键。……各种最新式的现代化武器被陆续投入战场,战争之惨烈规模空前,造成的人员伤亡和物质损失之大更是前所未有。 交战各国为赢得胜利,纷纷通过国家力量动员一切经济、金融以及文化等资源,进行总体战。

——摘编自岳健勇《一战启示录:世界体系与国际体系的冲突及其后果》

材料二 从 1945 年战争结束到 1947 年冷战爆发,从我们的描述和史实的发展来看,主动的是美国,被动的是苏联。 事实上,不论军事上还是经济上,苏联是较弱的,它不愿意跟美国发生对抗,也没这个必要、没这个能力去和美国对抗。 而冷战的发生,是传统的意识形态的对立,导致了美苏双方战略互疑,频繁的误判和误解。 美苏都朝坏的方向,朝带有浓厚的意识形态色彩的方向去解读对方的行为,结果就是看不清什么是真相,什么是表面现象,辨不清对方的目的。

——摘编自沈志华《历史的转折——美苏冷战起源的经济因素》

材料三 当前,世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。一方面,和平、发展、合作、共赢的历史潮流不可阻挡,人心所向、大势所趋决定了人类前途终归光明。 另一方面,恃强凌弱、巧取豪夺、零和博弈等霸权霸道霸凌行径危害深重,和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字加重,人类社会面临前所未有的挑战。 中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨,致力于推动构建人类命运共同体。

——整理自中共二十大报告

阅读材料一、二、三,自选一个角度,运用世界近现代史的相关史实,围绕“当代世界发展的特点与主要趋势”写一则历史短文,题目自拟。(要求:观点明确,史实准确,条理清晰,表述成文)

-

14、科学技术推动人类文明迈向更高的台阶。 阅读材料,完成下列要求。

材料一 水稻栽培、粟作、琢玉等技术出现在史前,对中华文明的形成产生了至关重要的影响。 先秦两汉是相当数量重要科技发明的形成期。 盛唐时代的科技创造不甚突出,反倒是宋代拥有辉煌的创造发明。 大约从元末开始,我国传统科技陷入缓慢发展阶段。 中国古代很多科技知识通过传播被不同文明所分享。 比如,中国人通过多种途径向世界贡献了水稻、大豆和茶等作物的栽培方法,以及丝织、瓷器、造纸、印刷、火药等方面的技术。

——摘编自焦郑珊《展现中国古代科技的灿烂星空》

材料二 这个时期(19世纪后半期)逐步出现了技术进步的制度化。 更多的先进工业企业不再满足于接受别人的技术创新并利用它们,而是通过精心的有计划的试验来追寻这种技术创新……科学盈利的真正神秘性在工业中的成长孕育已经达到了这样一种程度,以至于企业都开始资助基础研究和应用研究。

——摘编自(英)波斯坦等主编《剑桥欧洲经济史》

材料三 近 200年以来,科学飞速发展,成为推动历史发展的根本力量。 科学与技术的结合日趋紧密,日新月异的科学技术对生产力发展的作用和对人类生活的影响达到了前人无法想象的地步。 科技的每一次重大突破都会催发社会生产力的深刻变革,推动人类文明迈向更高的台阶。 但是科技给社会带来巨大贡献的同时也给人类带来了很多新的挑战与问题。 未来科技走向何处,人类文明又将发生怎样的变化,是摆在当今人类面前的重要议题,也是各国需要面对的严峻挑战。

——摘编自韩启德《科技发展与人类文明》

(1)、 根据材料一并结合所学知识,概括中国古代科技发明的主要特征。(2)、 根据材料二并结合所学知识,概括第二次工业革命时期的科技成果,并分析19世纪后半期科技的新变化。(3)、根据材料三并结合所学知识,指出当今信息时代下人类面临的挑战,并运用唯物史观阐述“科技的每一次重大突破都会催发社会生产力的深刻变革,推动人类文明迈向更高的台阶”的必然性。 -

15、邓小平提出中国式现代化概念,为中国现代化建设指明了方向。 阅读材料,完成下列要求。

材料一 20世纪80年代,邓小平在回答现代化问题时明确表示:“我们搞的现代化,是中国式的现代化。 我们建设的社会主义,是有中国特色的社会主义。 我们主要是根据自己的实际情况和自己的条件,以自力更生为主。”邓小平同志认为:我国要顺利实现四个现代化建设必须制定和完善社会主义宪法。我国社会主义市场经济发展的曲折道路也证明了要实现改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行,必须要有宪法以及相关法律的保障。

——摘编自《邓小平文选》等

材料二 邓小平对所有计划与建设的可行性都要先进行试验,这与他使用的口号“实事求是”“实践是检验真理的唯一标准”相一致。 20世纪90年代初,中国充满了不确定性和自我怀疑,邓小平又及时地睿智地将这“唯一标准”进行精准解读,让每个实践者都能用它准确地给自己的实践行为量化打分……邓小平和他的同事找到了一条富国强民的道路,在达成这个目标的过程中,邓小平也引领了中国根本转型,不论它与世界的关系方面,还是它本身治理结构和社会方面。

——摘编自(英)理查德·伊文思《邓小平传》

材料三 进入新时代,改革开放实现由过去长期量变到阶段性质变的转变,由局部探索、破冰突围到系统集成、全面深化的转变。 新时代10 年是具有里程碑意义的 10年。 对于中国特色社会主义而言,过去我们更多是在“摸着石头过河”,注重的是“摸经验和规律”;新时代我们更加注重“顶层设计”,侧重于总结经验和把握规律,蹄疾步稳推进改革开放向纵深发展,不断开创我国改革开放新局面。

——摘编自贺新元《新时代十年:改革开放史上的里程碑》

(1)、 根据材料一和所学知识,指出“中国式的现代化”道路的具体内涵,并分析这一时期完善社会主义宪法的具体措施。(2)、根据材料二和所学知识,指出 20世纪 90 年代邓小平对“唯一标准”进行精准解读的事件及意义,并指出“中国根本转型”在国有企业、体制改革方面的表现。(3)、根据材料三和所学知识,列举新时代 10 年中国式现代化所取得的伟大成就,并分析中国共产党领导的中国式现代化道路的作用。 -

16、有学者指出,冷战结束以来,美国力量的强大与美国影响的乏力这两者之间存在着明显的差距,它(美国)带动别国的能力很差,这与它作为“世界唯一超级大国”的形象不相称。 同时它还有一个弱点,当它向外推行某项政策时,往往还有国内一些人的反对,表现出美国的“民主制度与帝国野心的矛盾”。上述“差距”和“弱点”有助于( )

①世界多极化趋势的发展 ②全球治理体系加速推进

③人类命运共同体的构建 ④推动世界和平发展大势

A、①④ B、①②③ C、②③④ D、①②③④ -

17、马克思主要对两个层面的问题不满。 一个是哲学层面的唯心主义哲学,另一个是现实层面的资本主义制度。 为解决这两个层面的问题,马克思分别提出了( )A、唯物主义理论和剩余价值学说 B、阶级斗争学说和剩余价值学说 C、历史唯物主义和辩证唯物主义 D、唯物主义理论和浪漫主义学说

-

18、西欧中世纪,大学前期以教会办学为主,后期以城市办学为主。下面对中世纪大学的解读正确的有( )

①城市自治的发展推动大学的兴办

②中世纪大学创建得到教会支持

③中世纪大学传授神学、自然科学、法学等知识

④中世纪后期大学发展倾向于商业化

A、①②④ B、①②③ C、①③④ D、②③④ -

19、下图为骆驼载乐俑,出土于西安的鲜于庭诲(葬于 723 年)墓。 根据这些乐工的衣饰、胡须和面部轮廓可断定他们来自中亚。下列各项中,与材料相吻合的是( )

①骆驼载乐俑属于唐代代表性工艺品青瓷

②体现了唐代开放的对外政策

③为研究唐代风俗、音乐、绘画提供了宝贵资料

④见证了丝绸之路上的文明交流

A、①②④ B、①②③ C、②③④ D、①③④ -

20、1927 年 12月,联共(布)第十五次代表会议提出:“在合作化的基础上,把个体小农经济联合起来,改造成为大规模的集体经济。”到 1934 年,苏联 71.4%的农户参加了集体农庄。 据此判断,苏联政府实行( )A、余粮收集制 B、粮食税 C、农业集体化 D、社会主义工业化