相关试卷

-

1、下图海报描绘的是1919年苏俄工人自愿发起的星期六义务劳动。这一活动被列宁称为“伟大的创举”。该创举体现了( )

A、工业化生产蓬勃开展 B、间接向共产主义过渡 C、通过劳动推动人的解放 D、工农对国家的认同加强

A、工业化生产蓬勃开展 B、间接向共产主义过渡 C、通过劳动推动人的解放 D、工农对国家的认同加强 -

2、阅读材料,回答问题。

材料 巴黎和会三个首脑人物中之两个,即威尔逊与克里孟梭,对于和议所抱之政见似极端的对立。威尔逊怀抱自由思想,主张正义,相信以宽大的条件成立和议,为树立平和之好方法。他思利用此机会设立国际联盟之组织,以为增进国际和平,防止战争之要件。而在他方面,则法兰西之老政治家克里孟梭,在欧洲政治上饱尝忧患,注重法国实际利害问题。他对于国际联盟无大信任心,他不以为此即可以保障法兰西将来之安全,而主张对于德国加以极严厉的制裁手段,以免其再为法国之危害。立于此两极端之中间者,有英之劳合·乔治,他一方面赞成威尔逊之联盟思想,同时亦愿使德国受处罚,而使法国对于德国方面有防备危险之保障;劳合·乔治于此常须调停法美两国首脑之主张。

——摘编自周鲠生《近代欧洲外交史》

(1)、根据材料,概括巴黎和会上三个首脑人物的不同政见。(2)、根据材料并结合所学知识,说明上述不同政见对后来国际局势的影响。 -

3、从1931年开始,实行配给制的苏联将国营“外宾商店”向苏联公民开放,只允许使用黄金或外汇购物,并在欧美多个城市发布广告,其中一则广告语为“俄国的凛冬已至,向外宾商店汇款能让你们在苏联的亲戚朋友买到暖和的衣服、鞋子、衬衣……”。苏联此举旨在( )A、借助危机进行政治宣传 B、为工业化筹集所需资金 C、部分地区延续新经济政策 D、调整不平衡的经济结构

-

4、新经济政策是20世纪20年代苏俄(联)的重要经济政策,列宁说它曾对农民做了让步。对“让步”理解正确的是( )A、没收地主的土地全部交给农民所有 B、允许农民开垦荒地,扩大谷物生产 C、纳税后剩余的粮食由农民自由支配 D、建立集体农庄,实行按劳分配原则

-

5、十月革命胜利后不久,俄国社会民主工党(布尔什维克)改为俄国共产党(布尔什维克)。1919年,列宁指出“如果把‘共产党’这个名称解释为似乎现在就实现共产主义制度,那就是极大的歪曲,那就是胡乱吹嘘,会带来实际的害处”。这反映了列宁( )A、缔造了世界第一个无产阶级政权 B、准备放弃“战时共产主义”政策 C、意在扩大社会主义阵营的影响力 D、正确认识苏俄所处的社会发展阶段

-

6、一战爆发后,比利时作家茨威格在其作品中描述当时的情景:“生意人的信封上打着‘愿上帝惩罚英国’的邮戳;社交界的妇女发誓,一辈子再也不说一句法文;莎士比亚被逐出法国的音乐厅……”这种情景( )A、激化了阶级矛盾 B、凸显了浓烈的民族主义情绪 C、体现了自我意识 D、推动了现实主义文学的产生

-

7、一位法国观察家在1912年指出:“在过去两年里我们多少次地听到人们说,‘战争要比这种永久的等待好!’在怀有这种愿望的时候,不存在悲伤,而是一种私底下的期望。”这反映了一战前欧洲( )A、强烈的民族主义情绪 B、各国社会秩序稳定 C、人民对战争普遍向往 D、爱国主义传统深厚

-

8、阅读材料,回答问题。

中国特色建党建军之路

材料一 1937年,曾参加中共“一大”的董必武回忆:“我们决定制定一个反对帝国主义、反对军阀的宣言,但是,党的这个最早的文件,我们一份也没有了。”

1956年,苏联把原中共驻共产国际代表团的档案移交给中国。专家从中发现一份俄文本《中国共产党第一个纲领》,将其译成中文。董必武审阅后认为是“比较可靠的材料”。

1960年,有学者在某论文附录中发现打印的英文本《中国共产党第一个纲领》。论文写于1924年,作者为中共“一大”代表。经对照,英文本纲领与俄文本内容基本相同,第10条内容后均缺少第11条的序号和内容。

材料二 红军第四军的共产党内存在着各种非无产阶级思想,这对于执行党的正确路线,妨碍极大……

……主观主义纠正的方法:(一)教育党员用马克思列宁主义的方法去作政治形势的分析和阶级势力的估量。(二)使党员注意社会经济的调查和研究,由此来决定斗争的策略和工作的方法。

……中国的红军是一个执行革命的政治任务的武装集团。……红军的打仗不是单纯地为了打仗而打仗,而是为了宣传群众、组织群众、武装群众,并帮助群众建设革命政权才去打仗的。

每连建设一个支部,每班建设一个小组,这是红军中党的组织的重要原则之一。

——摘自毛泽东起草的《古田会议决议案》

(1)、根据材料一,举例说明对《中国共产党第一个纲领》的研究中体现出的史料搜集和辨析的方法。(要求:“史料搜集”和“史料辨析”两方面各举一例。)(2)、“古田会议是中国共产党和人民军队建设史上的里程碑。”结合以上材料及所学,对此观点进行论述。(要求:观点正确,论述全面,史论结合。) -

9、1931年12月《红色中华》在江西瑞金创刊,1937年1月改名为《新中华报》。下表是《红色中华》小标题高频词统计表,据此可知,中国共产党( )

红军

13 316次

群众

10 886次

胜利

4 039次

敌人

3 843次

发展

2 779次

革命战争

1 586次

围剿

1 263次

春耕

948次

经济建设

677次

A、重视发动群众进行武装斗争 B、通过舆论宣传唤醒抗日意识 C、实事求是探索工农武装割据 D、努力发展生产巩固红色政权 -

10、1929年,古田会议指出:红军决不是单纯地打仗的,它除了打仗消灭敌人军事力量之外,还要负担宣传群众、组织群众、武装群众、帮助群众建立革命政权以至于建立共产党的组织等多项重大任务。这一决议( )A、推动了民主革命的进程 B、反映了工农武装割据的重要性 C、促进了工作重心的转移 D、表明了反“围剿”形势的严峻

-

11、1927年2月,国民党广东省党部对青年的信仰做了调查,调查显示:青年们认为如果没有对“主义”的信仰,会成为“时代落伍者”;不少“新青年”放弃了曾经信奉的吴佩孚“三不主义”、无政府主义等,转而信仰三民主义、共产主义。这一现象表明( )A、革命统一战线促使青年觉醒 B、思想解放是国民革命的前提 C、青年是国共两党争夺的焦点 D、国共的第一次合作即将破裂

-

12、阅读材料,完成下列要求。

材料一 1600年,英国女王伊丽莎白一世认可了“英国东印度公司”的法人地位,正式授予其皇家特许状。这一时期的英国东印度公司处于单次航海时代,即在每次出征前征集资金,当船只从亚洲载满货物返航后,再将其进口货物或进口货物的销售额,按照投资比例回馈给各个股东。然而,不管收益如何,每航海一次就清算一次的体制,终归难以同已经具备持久稳定组织的荷兰东印度公司相抗衡。于是,相对持久稳定的合资企业,包括多次航海的形式便被组织了起来。1657年,它确立有限责任制,开始步入快速发展时期。但随着工业革命的进行,东印度公司的发展日益困难。1813年,英国议会通过特许状法案,终止其对印度贸易垄断权。1833年,英国议会通过特许状法案,终止其对中国贸易垄断权。

——摘编自[日]浅田实《东印度公司

——巨额商业资本之兴衰》

材料二 一直以来,东印度公司在大多数作品中总是以负面的形象出现。在亚当·斯密等启蒙学者眼里,它是妨碍自由贸易的“反面代表”;而对于卡尔·马克思等左翼学者来说,它又是殖民主义(帝国主义)的代理人。但我们又不能忽略,它的确是实施现代企业制度的先驱者,是股份制的最早实践者,也是世界市场的推动者。

——摘编自严杰夫《东印度公司的阴影,

仍未从全球化进程中消散》

(1)、根据材料一并结合所学知识,概括英国东印度公司兴起的背景和经营方式的变化。(2)、材料二反映了英国东印度公司在近代世界经济发展进程中扮演了多种角色。请任选其中一种角色,根据材料一并结合所学的世界近代史相关知识予以阐释。(要求:明确写出所扮演的角色,阐释要史论结合,言之成理。) -

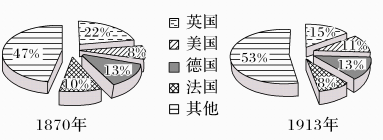

13、下图是英、美、德、法在世界贸易中所占比重变化图。其变化反映出( )

A、主要资本主义国家贸易发展缓慢 B、多中心世界贸易格局形成的趋势 C、英国依然保持全球贸易垄断地位 D、第二次工业革命导致垄断组织出现

A、主要资本主义国家贸易发展缓慢 B、多中心世界贸易格局形成的趋势 C、英国依然保持全球贸易垄断地位 D、第二次工业革命导致垄断组织出现 -

14、1602年,荷兰的大商人集股组成海外贸易公司——东印度公司。公司从政府那里得到了从好望角到麦哲伦海峡之间广阔区域的贸易垄断权。公司有权代表国会对外宣战、签订条约、招募军队、在殖民地发行货币和任命官员等。这个公司从葡萄牙人手中夺得了非洲的好望角,南亚的锡兰和马拉巴海岸,以及东南亚的爪哇和苏门答腊等地。依据以上材料,关于荷兰东印度公司的介绍,正确的是( )A、荷兰建立东印度公司旨在与英国争夺殖民地 B、东印度公司有权在控制区域内制定合理的法律 C、东印度公司推动了控制区域的工业化发展 D、东印度公司利用国家给予的特权垄断对外贸易

-

15、1602年,荷兰为减少国内海外探险者之间的恶性竞争,建立高度授权和资本化运作的东印度公司。依靠国家信誉以近代股份筹资的方法吸收和募集社会资金。由此可知,当时的荷兰( )A、推动近代商业模式的创新 B、成为国家资本主义的源头 C、走上“海上马车夫”强国之路 D、着力解决工业化资金问题

-

16、19世纪末20世纪初,亚洲、非洲和拉丁美洲殖民地半殖民地民族独立运动普遍高涨,冲击了帝国主义统治。这一运动兴起的共同原因是( )A、民族资本主义的发展 B、帝国主义的侵略日益严重 C、工人阶级力量的壮大 D、民族资产阶级政党的建立

-

17、拉美各国独立后,尽管时不时仍有破坏民主的军人政权出现,但是,民主的破坏往往是暂时的,危机过后,必然是民主的恢复。这说明拉丁美洲独立运动( )A、使民主政治遭到了破坏 B、使各国的政局动荡不安 C、奠定了民主政治的基础 D、受到了启蒙思想的影响

-

18、1899年12月,德国外交部长皮洛夫在议会中演讲表示:“我们不能容忍任何外国,任何国外的主神向我们说‘怎么办?世界已分割完了!’”皮洛夫的言论反映出,当时( )A、帝国主义经济政治发展不平衡 B、欧洲已形成两大敌对军事集团 C、各殖民国家达成“有效占领”原则 D、列强对殖民地的争夺剑拔弩张

-

19、1884年,英、法、德等国在柏林召开会议。列强经过激烈讨价还价,达成协议。其中规定:任何国家在非洲占领新的土地,必须通知其他国家,占领方为有效。这就是臭名昭著的“有效占领”原则。会议还决定,各国可以先在地图上划定彼此的势力范围,然后再去占领。材料表明柏林会议的主要目的在于( )A、调整殖民者与非洲国家的矛盾 B、协调西方列强在侵略中的冲突 C、维护资本主义的世界殖民贸易 D、确立国际经济交流的基本秩序

-

20、1876年9月,比利时国王利奥波德二世在布鲁塞尔召开了有比、英、法、德、意、葡等国参加的会议,成立了“国际考察和开发中非协会”,并在各国设分会,确定了各分会在非洲建立据点的范围,与会各国互相保证在上述地区有“行动的自由”。这次会议( )A、意图为列强瓜分非洲做准备 B、有利于非洲社会的全面发展 C、解决了殖民国家之间的矛盾 D、导致世界殖民体系最终形成