相关试卷

-

1、1993年,广电部将国产影片由中影公司统购统销改为自主发行;1997年,广电部又发布《关于实行〈故事影片单片摄制许可证〉的通知》,放宽故事片单片拍摄资格限制。这些措施( )A、适应了市场化改革的需要 B、放宽了影片放映资格的限制 C、完成了电影商业化的转型 D、丰富了影视艺术创作的题材

-

2、1982年,深圳政府率先实行价格闯关,调高主要农副产品收购价格,扩大差价,对企业下放定价权和实行一定幅度的浮动价格。这项制度( )A、建立起社会主义市场经济体制 B、全面开启了城市经济体制改革 C、改变了所有制形式和分配制度 D、打破了计划经济管理体制束缚

-

3、1979年,中共十一届四中全会通过了《关于加快农业发展若干问题的决定(草案)》,明确提出要“加强劳动组织,建立严格的生产责任制”,并肯定了包工到组、联产计酬等形式。这些规定( )A、扭转了农村工作中的“左”倾做法 B、促使农村中乡镇企业迅速发展 C、适应了社会主义市场经济的需要 D、有利于调动农民的生产积极性

-

4、1990年我国进行了第四次人口普查,与1982年第三次人口普查结果相比,市镇人口比重从6%提高到23%。同时,市镇非农业人口比重从14.07%上升到34%。这反映了我国( )A、城乡人口结构合理 B、人民生活水平得到大幅度提高 C、社会保障体系完善 D、经济体制改革取得了一定成效

-

5、1978—1985年,中国扶贫工作进入了新阶段,政府通过调整农村土地制度、疏通农产品流通机制等方式,激发了农民脱贫致富的内动力。这一阶段扶贫工作的特点是( )A、以合作化的集体力量来对抗贫困 B、国内扶贫与国际组织援助相结合 C、体制改革推动扶贫工作 D、以政府救济为主要手段

-

6、中华人民共和国成立后,中国的交通事业迅速发展。下列两幅图片所示相关成就是( )

A、我国在两极格局下自力更生、艰苦奋斗的建设成果 B、我国交通事业在“一五”计划期间取得的重大成果 C、“四个现代化”建设目标激发广大人民自主创新的见证 D、国家实行“科教兴国””发展战略结出的硕果

A、我国在两极格局下自力更生、艰苦奋斗的建设成果 B、我国交通事业在“一五”计划期间取得的重大成果 C、“四个现代化”建设目标激发广大人民自主创新的见证 D、国家实行“科教兴国””发展战略结出的硕果 -

7、

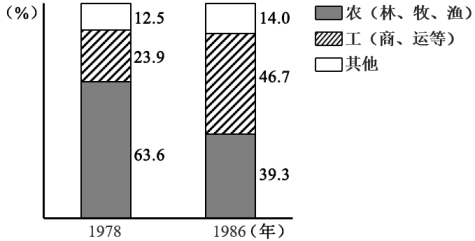

图5

图5是1978年与1986年北京郊区男户主职业占比变化情况。这一变化的产生主要是由于( )

A、城市经济体制改革开始酝酿 B、农村经济体制改革深化 C、城乡之间的差异呈缩小趋势 D、城市产业结构日益完善 -

8、以下是相关国家教科书中关于朝鲜战争的记述。阅读材料,回答问题。

材料 看到新生朝鲜的惊人发展,美国侵略者坐立不安,他们加快了入侵朝鲜的准备,意图把它扼杀在摇篮中。1950年6月25日凌晨,美帝和其他傀儡们对朝鲜悍然发动袭击。

——朝鲜

金日成曾秘密造访苏联,得到了对方的援助承诺。1950年6月25日凌晨,朝鲜越过三八线南侵。朝鲜入侵后,联合国安理会将其确定为侵略者,并达成向韩国派兵的决议。

——韩国

朝鲜军队入侵南方的行动显然得到了斯大林的允许。杜鲁门立刻命令美国海军和空军支援韩国,联合国安理会通过决议要求会员国联合抵制侵略。9月,麦克阿瑟将军率联合国部队越过三八线向北挺进。中国参战可能很大程度上是担心美国在其前沿驻军,并可能越过边境发动攻击。麦克阿瑟公开鼓吹轰炸中国东北地区、为攻击共产党中国做准备,进一步加剧了中国的担忧。

——美国

1950年6月,北朝鲜军队入侵南方,并宣布是为了反击李承晚军队的攻击。1950年9月,主要由美国人组成的联合国军仁川登陆,共产党分子只得慌忙撤退。他们不仅丢失了汉城,也丧失了首都平壤。

——俄罗斯

1950年6月25日,朝鲜内战爆发。美国操纵联合国安理会通过决议,组成以美国为首的“联合国军”,越过“三八线”,侵略朝鲜。美国第七舰队侵入中国台湾海峡,阻挠中国人民解放台湾,严重威胁到中国国家安全。1950年10月,应朝鲜政府要求,中国人民志愿军开赴朝鲜,抗美援朝,保家卫国。

——中国

(1)、辨析上述材料,概括能够认定的基本史实以及存在争议的问题。(2)、关于抗美援朝战争的意义,众多专家指出,它是新中国的“立国之战”。依据材料并结合所学知识,谈谈你对该观点的理解。 -

9、2019年6月国家医保局医药服管司司长熊先军答记者问表示,今后进一步扩大集中采购规模,扩大试点工作,进一步让更多的地区、更多药品参加到集中采购中,规范药品收费标准,降低药品价格。这反映出( )A、我国基层医疗机构改革成效显著 B、政府努力降低人民就医成本 C、缓解了老少边穷地区缺医少药的状况 D、医疗卫生机构服务意识增强

-

10、《中国卫生政策》(1992年第三卷第一期)的一份权威报告称,1980年,按卫生总费用来算,全国人均费用13.4元,1989年上升为51.2元。在整个医疗费用中,群众自费增长幅度较大。自费项目由1980年占医疗费用23%上升为36%,城市自费人均21元,农村人均15元。该报告( )A、有利于城乡医保统筹 B、有利于缩小城乡差别 C、肯定农村改革的成果 D、为深化改革提供依据

-

11、2004年,美国、中国、俄罗斯、日本、印度等国先后宣布了自己的月球探测计划。2020年,中国嫦娥五号成功完成了月球土壤的取样与返回,而其他国家的月球探测计划则基本上停滞不前。这表明( )

①尖端科技是衡量国家综合实力的重要标志 ②中国的科研经费投入领先全球 ③航天科技广泛应用到日常生活 ④国家的政策规划能力和治理能力至关重要

A、①② B、②④ C、②③ D、①④ -

12、1979年,邓小平说:“我们始终考虑到台湾的特殊地位,不改变那里的社会制度,不影响那里人民的生活水平,甚至作为一个地方政府可以拥有广泛的自治权,拥有自卫武装力量。当然不能有两个中国,也不能有一个半中国。”材料表明邓小平( )A、允许台湾保持独立 B、坚持和平统一的方针 C、维持两岸关系现状 D、萌发“一国两制”思想

-

13、20世纪80年代中期,天津、上海规定3 000万美元以下的外资投资项目(大连1 500万美元以下、其他地方500万美元以下)自行审批。这个政策( )A、说明城市经济体制改革全面展开 B、扩大城市对外经济活动的自主权 C、成为中国进一步对外开放的标志 D、勾画了中国经济体制改革的目标

-

14、下表是新中国在1952年和1957年钢和原煤总产量及增长率统计表

钢(万吨)

原煤(万吨)

1952年

135

6 649

1957年

535

13 000

增长率(%)

296.29%

95.51%

这些成就的取得( )

A、基本建立了中国特色工业体系 B、建立了社会主义的经济体系 C、初步奠定了我国工业化的基础 D、增强了人民群众主人翁意识 -

15、(2022·河南郑州模拟)1954年9月,全国实行凭“布票”限进供应棉布的政策;从1955年开始,实行粮食的凭票定量供应。从此,中国进入“票证的年代”,各种民用商品如煤球、猪肉等,都需要用特定的票证才能购买。这在本质上说明( )A、物资供应紧张没有得到改观 B、工业化建设需要生产资料保障 C、三大改造取得了初步的进展 D、民生消费领域向计划经济转型

-

16、建国初期,为改变民间拜神祈福的旧习俗,国家鼓励创作新年画。下图《建政权选好人》登载在内蒙古日报上。该画展现了( )

①选用了年画创作的新题材 ②表现出移风易俗的新气象 ③反映出自治区成立时人们的喜悦心情 ④展示了一届人大的民主选举

A、①②③ B、②③④ C、①②④ D、①③④ -

17、以下是《人民日报》内容摘录:“1952年6月6日,苏南松江县陈永康互助组完成稻田插秧工作,比往年提前了十天到半个月时间……而且还向全国发起了爱国增产竞赛。……县、区领导组织各区农民到陈永康互助组来学习,推广陈永康的插秧经验。”这反映出当时( )A、个别地区已走上农业合作化道路 B、抗美援朝胜利鼓舞着国人团结奋斗 C、为保卫革命果实农民努力发展生产 D、土地改革激发了农民的创新意识

-

18、阅读下列材料,回答问题。

材料一 在抵抗外国侵略者的斗争中,中国人民包括清政府军队里的爱国将士表现得很英勇,浴血搏斗,直至战死疆场。但是,五四运动之前中国人民的反侵略斗争还处于被动、自发的状态,形不成整体的斗争合力。五四运动不仅有青年学生的参与,广大工人、商人、教师、市民都积极主动地参与其中,相互呼应,取得了运动的初步胜利。中国人民以伟大的觉醒铸刻了五四运动反帝反封建斗争的历史烙印。

——摘编自齐卫平《五四运动是中国人民一次伟大觉醒》

材料二 世界反法西斯战争促使了亚非拉人民的觉醒。战后,以反抗殖民统治、争取民族独立为主要目标的民族意识得到了极大的增强,这种意识转化为争取民族独立的行动,掀起了民族独立运动的高潮。20世纪60年代末,新独立的国家已有69个,此后增加到120多个。大批民族国家的独立,造成了帝国主义全球殖民体系的彻底崩溃,它们在国际舞台上日益发挥着重要的作用。

——摘编自王斯德《世界通史》

(1)、根据材料一,概括与五四运动前的斗争相比,中国人民在五四运动中的斗争有何变化。结合所学知识,指出五四运动在中国新民主主义革命进程中的地位。(2)、根据材料二,概括二战后亚非拉民族独立运动高涨的原因,并指出其国际影响。(3)、结合材料一、二,谈谈你对民族觉醒意义的认识。 -

19、下表反映了二战后世界发展的趋势是( )

1947年6月

英国首相艾德礼与印度总督发表《印度独立方案》

1947年11月

联合国大会通过《巴勒斯坦分治决议》(第181号决议)

1948年

8—9月

大韩民国和朝鲜民主主义人民共和国建立

1949年10月

中华人民共和国成立

A、第三世界的崛起 B、两极格局的形成 C、殖民体系的瓦解 D、区域集团化加强 -

20、20世纪30年代的经济危机严重影响了墨西哥的社会经济,原料生产因世界市场萎缩而大量减产,国家财政极其困难,失业剧增,农产品价格大跌,社会矛盾尖锐。为此墨西哥( )A、发动资产阶级革命 B、制定新的宪法 C、进行政治经济改革 D、发动对外侵略战争