相关试卷

-

1、习近平总书记指出,这场运动“改变了以往只有觉悟的革命者而缺少觉醒人民大众的斗争状况,实现了中国人民和中华民族自鸦片战争以来的第一次全面觉醒”。在这场运动中( )A、前期的运动中心是上海 B、学生提出“打倒土豪劣绅” C、工人阶级登上政治舞台 D、无产阶级革命政党诞生

-

2、1915年1月,以传播世界最新科学知识为宗旨的《科学》杂志在上海创刊。该刊首创左起横排兼使用西式标点的书刊形式,“以便插写算术及物理化学诸程序”,创刊后一度畅销。该杂志( )A、开启近代出版事业新篇章 B、实现了“科学救国”的理念 C、成为新文化运动主要载体 D、有利于推动思想解放进程

-

3、光绪七年,李鸿章创办轮船招商局,当时有人说:“自长江轮船畅行,平时江船生意大半为其所夺。所用水手,大抵皆广东宁波上海之人,而非湖广、江、皖平日操舟之辈。”这表明( )A、洋务运动制约民族工业发展 B、民族资本主义冲击传统航运 C、劳动力素养应适应科技发展 D、招商局改变了地域经济格局

-

4、《海国图志·序》:“是书何以作?日,为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作。”据此可知,此书( )A、掀起了反封建斗争的风暴 B、起到了思想先导的作用 C、促进了中国社会成功转型 D、带来了崇洋媚外的风气

-

5、1793年,英国使团带来天体仪、座钟、毛瑟枪、军舰模型、城市写生画等物品给乾隆皇帝祝寿,清朝回赠了丝绸缎锦、玉器、茶叶、工艺品等3000多件礼品。由此可知当时( )A、清朝朝贡贸易达到顶峰 B、清朝对外政策开明开放 C、中外文明差距逐渐显现 D、清朝重视维护外商利益

-

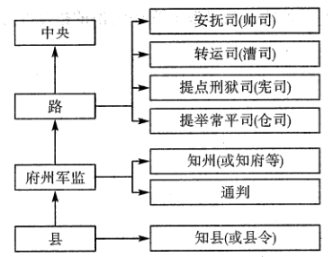

6、宋初的统治者以路作为地方高层行政区。据此可知,路的设立( )

A、体现崇文抑武的理念 B、提高了地方行政效率 C、对后世体制影响深远 D、削弱地方割据的基础

A、体现崇文抑武的理念 B、提高了地方行政效率 C、对后世体制影响深远 D、削弱地方割据的基础 -

7、唐代宗(762-779年在位)曾下诏:“明经进士与孝廉兼重”,(新创置)三礼、三传、三史、开元礼等科都不再以帖经试之而代之以大义和试策,以通经和明古今事体、知当今时务为主要的测试重点。导致这一变化的主要原因是( )A、国家政治形势的变动 B、经世致用思潮的推动 C、扩大统治基础的需要 D、君主专制强化的影响

-

8、晋朝官员陈寿所写正史《三国志》视曹魏政权为正统,成书于元末明初的《三国演义》则以蜀汉为正统,至清代经毛氏修订后更突出了蜀汉的正统地位。对此解释合理的是( )A、专制统治者干扰史学家的客观记录 B、曹氏篡位事实逐渐被史家考证清晰 C、正史与文学互相印证才能确认史实 D、社会主流思想影响大众的历史认知

-

9、汉武帝规定“食禄之家不得治产,兼取小民之利”,在“商者不农”上没有做过多的限制;东汉初年,光武帝刘秀接受桓谭关于“禁民二业”(禁止一人兼营两种行业)的建议,基本目的在于“举本业而抑末利”。这种变化( )A、维护了商人的根本利益 B、改变了重农抑商的政策 C、反映了经济社会的变迁 D、推动了生产力的全面发展

-

10、《史记》中记载:“周公既相成王,郊祀后稷以配天,宗祀文王于明堂以配上帝。”《诗经·思文》亦云:“思文后稷,克配彼天。”这种以周族祖宗神配享天帝神的做法,旨在( )A、确立封建等级制度 B、欺骗民众,树立威信 C、强化周王统治权威 D、宣扬封建迷信思想

-

11、阅读材料,完成下列要求

材料 中国共产党在新民主主义革命时期的口号(部分)

时间

口号

出处

1922年

“打倒军阀,打倒(除)列强”

中国共产党第二次全国代表大会

1927年

“枪杆子里面出政权”

毛泽东在八七会议上的发言

1928年

“工农武装割据”

毛泽东论述中国革命

1935年

“停止内战,争取民主,实现抗战”

毛泽东的《中国共产党在抗日时期的任务》

1943年

“没有共产党,就没有新中国”

《解放日报》社论

1947年

“打倒蒋介石,解放全中国”

中共中央颁布《中国人民解放军宣言》

1949年

“将革命进行到底!”

毛泽东新年献词

——整理自《中国共产党各时期历史口号》

根据材料,任意选取一个口号,并结合中国近代史知识对该口号进行解读。(要求:写出选取的口号,从口号提出的背景、影响等方面进行解读)

-

12、阅读材料,完成下列要求。

材料一 明清时期,政府对金融业及其相关业务管制的逐步放松,为宏观金融创新和商业银行性质的票号的产生提供了前提。早在专营汇兑业务的票号产生前,各种商业机构、银号偶然也有汇票发行,而票号则是在巨额的利润刺激下产生与发展的。在银两与制钱并行的货币体系中,政府基本上不再发行纸币,而明清时期特有的经济形态和货币变革,使汇兑与汇票需求日益增长。中国历史上的票号,从康熙年间由山西商帮创办到最后被改组而退出历史舞台,共经历了100多年的历史。

——摘编自燕红忠《试论近代中国金融业的发展:路径与结构》

材料二 1897年中国通商银行成立标志着我国新式银行的诞生。1912至1927年是中国银行业发展之幼年时期,16年间共成立银行186家,但倒闭停业者就有135家。这一时期大多数银行大部分为前清时期的地方官钱局所改组,也有一部分为地方军阀所新设,主要以经理省库、为地方军阀筹办军政费用服务,滥发纸币、管理腐败,并随着地方军阀的盛衰而存亡。从1920年代后期开始,我国银行业的发展大大加速,到20世纪三四十年代,尽管在地域分布上仍然存在一定的不平衡,但较为完善的银行体系已经大体形成。

——摘编自燕红忠《试论近代中国金融业的发展:路径与结构》

(1)、根据材料一并结合所学知识,概括明清时期票号产生和发展的社会条件。(2)、根据材料一、二并结合所学知识,概括近代中国新式金融业发展的主要特点,并分析这一时期中国近代银行业不断发展完善的主要原因。 -

13、阅读材料,完成下列问题。

材料一 中国古代的儒学思想是一个流动的发展过程。孔子以及后来战国时代儒家,广泛而深入地探讨了人的价值。董仲舒把孟子的性善论和荀子的性恶论塞进阴阳家的框架,加上一个最高的主宰“天”,成为一种神秘的天人感应论。唐代出现了儒、道、佛“三教”并立的局面,同时一些思想家或明或隐地吸取佛学思辨哲学的若干方面。宋明理学在三教融合、渗透的基础上孕育、发展起来。明清之际,儒学的经邦济世思想,在一些不是理学家的志士仁人上发出了光芒。

——摘编自张岂之《儒学思想的历史演变及其作用》

材料二 近代中国“两极相逢”,中西文化冲突是这个时代的突出内容。从“制造或政法制度之争”到“思想之争”,是中西文化和哲学论争的一个转折。戊戌维新前,形成了“中体西用”这一应对中西文化冲突的命题。戊戌维新后,随着民族危机愈演愈烈,“用”的膨胀突破“体”的界限而日见其困窘。20世纪初期,在欧风美雨的冲击下,“中体”已经体无完肤,随之而出现了中西调和、融合的意识。这种调和中西、融合新旧的意识很快蔓延,成为一种广有市场的社会意识。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料三 中华民族形成了包括儒家思想在内的价值观念和文明体系,几千年从未中断,对形成和巩固中华多民族的大家庭,对形成和丰富中华民族精神,都发挥了十分重要的作用。历史充分证明,中华文明具有自我发展、回应挑战、开创新局的文化主体性与旺盛生命力。

——摘编自中国社科院《深刻把握中华文明突出特性的历史意义与时代价值》

(1)、根据材料一并结合所学知识,概述古代儒学的演变历程。(2)、根据材料二并结合所学知识,归纳近代前期中国文化发展的新变化,并简析其意义。(3)、综合上述材料,谈谈你对中华文化的发展历程的认识。 -

14、在文艺复兴时期的意大利,文明只是少数人所有、所治和所享。一般所谓的世俗人,只知耕作和挖掘,拉车或挑着担子,日出而作,日落而息,到了晚上,已是筋疲力尽,没有余力去思考。这说明文艺复兴( )A、脱离当时时代需要 B、对教会势力软弱妥协 C、过分推崇人文主义 D、对下层民众影响有限

-

15、如图为世界近代史上大西洋贸易图。据该图可以得出( )

A、西欧诸国在大西洋展开争夺 B、世界市场的形成具有野蛮性 C、世界市场的分工已初步形成 D、欧美间孤立状态开始被打破

A、西欧诸国在大西洋展开争夺 B、世界市场的形成具有野蛮性 C、世界市场的分工已初步形成 D、欧美间孤立状态开始被打破 -

16、20世纪80年代以来,我国农村先后出现了“专业协会”“农民联合购销组织”“农民专业合作社”。进入21世纪后,农民专业合作社作为新型农业合作经济组织迅猛发展,到2017年全国已达193万多个。这反映出( )A、农业合作经营成为时代主流 B、市场经济释放农民生产热情 C、农村经济体制改革存在反复 D、农村生产组织的继承与创新

-

17、1964年至1965年,一大批工人、干部、科技人员和解放军官兵告别繁华的都市,举家西迁。中国在西南、西北部署新建、扩建和续建四川攀枝花钢铁工业基地、成昆铁路、重庆兵器工业基地、湖北十堰第二汽车制造厂等大中型项目300多个。这些地区工业城镇开始快速发展。这些地区发展主要得益于( )A、中国高铁建设不断发展 B、邓小平主持国民经济整顿工作 C、三线建设的大规模展开 D、国有企业的体制改革稳步推进

-

18、1938年9月,延安电影团成立,其拍摄的纪录片《延安与八路军》以黄帝陵作为影片的开头,内容涉及延安丰富的教育文化活动、自然景色和风土风貌、边区的政治民主运动、自力更生的经济建设、富有激情的文艺活动等等。据此可知,延安电影团的成立旨在( )A、鼓舞边区军民的抗战信心 B、保存边区丰富的战地资料 C、揭露日本侵华的滔天罪行 D、丰富边区人民的文艺生活

-

19、1926年5月,毛泽东在第六届农民运动讲习所的讲授中注重用马克思主义立场、观点、方法分析和研究中国革命问题,并引导学员用阶级分析的方法观察农村斗争,注重农民运动理论与方法的教授。当时这一做法的主要作用是( )A、利于开展农民运动支持国民革命 B、推动党的工作重心向农村转移 C、增强了共产党在群众中的影响力 D、利于提升农民群众的政治素养

-

20、康有为高唱托古改制,借孔子儒家之名,行君主立宪之实;梁启超提出“法者天下之公器,变者天下之公理”;严复鼓吹西方进化论以启迪民智;谭嗣同反思传统文明,语出惊人:“二千年来之政,秦政也,皆大盗也”。这说明维新派都( )A、全盘否定传统文化 B、主张变法启迪思想 C、打破君主制度迷信 D、理性洞察西方文明