相关试卷

-

1、西汉丞相田蚡入宫奏事,汉武帝问他:“君除(任命)吏尽未?吾亦欲除吏!”据此可知,汉前期( )A、皇权得以加强 B、君臣关系恶化 C、相权有所削弱 D、君权与相权矛盾突出

-

2、秦统一后,在全国实行郡县制,每郡设监郡御史一名,是中央最高监察机构御史府在每郡设置的派出官员,其职责主要是监察一郡地方官吏。此后,这种派出管理制度一直延续至清代。这一制度A、削弱了地方权力 B、形成了地方割据势力 C、加强了中央集权 D、维护了大一统的局面

-

3、下表中言论与人物对应正确的是

言论

人物

A

“上古竞于道德,中世逐于智慧,当今争于气力。”

孔子

B

“礼义者,治之始也,法者,治之端也。”

荀子

C

“诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”

韩非

D

“名不正,则言不顺;言不顺,则事不成。”

老子

A、A B、B C、C D、D -

4、下图为考古学家在山西省侯马市发掘的春秋晚期玉片,玉片上用晋国官方文字记载了卿大夫间订立盟约,共同讨伐敌对贵族,处置土地、财产、人口等内容。下列对其史学价值认识正确的是( )

①为研究春秋时期政治制度提供直接证据②能够佐证“礼乐征伐自天子出”的观点

③为研究春秋时期文字历史提供实物资料④反映了当时从分裂走向统一的历史趋势

A、①② B、①③ C、②③ D、②④ -

5、史载,公元前707年,周桓王与郑交恶,双方在(xū)葛开战,郑国将领祝聸射中周桓王肩膀。公元前72年,鲁隐公被臣下所杀,太子允被立为君,却不向周桓王请求册封。这表明A、周朝分封制度已经被废除 B、诸侯国之间争霸战争不断 C、周王的权威受到严重挑战 D、政治改革在各诸侯国展开

-

6、下图是1954年在江苏丹徒出土的青铜器簋,内有铭文120余字,记述周康王册封矢为宜侯,赏赐他酒、铜器、弓箭和土田、山川、奴隶等。此文物可用于研究

A、甲骨文 B、宗法制 C、分封制 D、郡县制

A、甲骨文 B、宗法制 C、分封制 D、郡县制 -

7、阅读材料,完成下列要求。

材料

史事

不同史籍对该史事的记载

公元前210年。秦始皇在巡行途中死去,秦二世继位。公子扶苏、中尉蒙恬死。

始皇崩于沙丘平台……(赵)高乃与公子胡亥、丞相(李)斯阴谋……立子胡亥为太子。更为书赐公子扶苏、蒙恬,数以罪,赐死。

——《史记·秦始皇本纪》

秦王赵正出游天下……病笃……丞相臣(李)斯、御史臣(冯)去疾言曰:“今道远而诏期群臣,恐大臣之有谋,请立子胡亥代后。”王曰:“可。”王死而胡亥立,杀其兄扶苏、中尉(蒙)恬。

——西汉竹简《赵正书》

(1)、根据材料,指出《史记》和《赵正书》关于胡亥继位的记载有何差异?(2)、根据所学,指出《史记》和《赵正书》的史料类型,你认为如何辨别史料真伪? -

8、阅读材料,完成下列要求。

材料 公元1500年前后的地理大发现,拉开了不同国家相互对话和相互竞争的历史大幕,由此,大国崛起的道路有了全球坐标。

五百年来,在人类现代化进程的大舞台上,相继出现了九个世界性大国,它们是葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、法国、德国、日本、俄罗斯和美国。

大国兴衰更替的故事,留下了各具特色的发展道路和经验教训,启迪着今天,也影响着未来……

——中央电视台《大国崛起》解说词

根据材料并结合所学知识,从上述九个国家中任选一个国家,就其兴衰进行阐述。(要求:史论结合,史实准确,逻辑清晰,表述成文)

-

9、阅读材料,完成下列要求。

材料一 1865年,李鸿章奏设江南制造总局于上海,购西洋机器、雇洋匠,仿造枪炮轮船。其创办奏折中称:“中国欲自强,则莫如学习外国利器。欲学习外国利器,则莫如觅制器之器……师其法而不必尽用其人。”至19世纪末,该局已能生产后膛枪、钢炮、无烟火药及小型舰船,并附设翻译馆译介西学书籍。

——摘编自《李文忠公全集·奏稿》

材料二 1905年,江南制造总局的造船部门独立为“江南船坞”,1912年更名为“江南造船所”。1918年承接美国万吨级运输舰订单,至1921年共建造4艘,为当时远东最大吨位船舶。1949年后更名为“江南造船厂”,逐步发展为我国现代船舶工业核心基地。2010年,其旧址(江南机器制造总局)被列为全国重点文物保护单位。

——摘编自《江南造船厂史(1865-1949)》《中国工业遗产保护名录》

(1)、根据材料一并结合所学知识,分析江南制造总局的作用。(2)、根据材料一、二及并结合所学知识,阐释江南制造总局到江南造船厂的演变历程如何反映中国近现代民族工业发展的特点。 -

10、阅读材料,完成下列要求。

材料一 利玛窦1582年来到中国,他采取了较为明智的办法传教。首先,争取上层官僚、士大夫和皇帝的支持。1601年利玛窦到北京,明神宗召见了利玛窦,破例允许他在北京居留传教,礼部尚书徐光启、工部员外郎李之藻等均与利玛窦建立起良好的合作关系。利玛窦采取中国习俗进行传教的方式。他穿儒服,习华语,研究中国典籍和社会风俗,尊重中国人的尊孔习惯和纲常伦理。利玛窦还采取以学术为媒介,借助西方自然科学和哲学艺术等方式传教。他在北京参与译书修历、绘制地图、传教等活动,推动了中西文化交流。同时,在中国奉公守法,为朝廷,为官府勤劳服务,坚持与官府和民众保持友好关系。利玛窦等采用的天主教儒学化的传教方式,被康熙命名为“利玛窦规矩”。

——摘编自吴乃华《明清之际的西学东渐》

材料二 中国少数上层士绅开始接受他(指利玛窦)所带来的天文学、数学和地图学等知识,但排斥天主教教义。此后,小规模的“西学东传”一直存在。康熙晚年,清王朝因罗马教廷禁止中国教徒崇拜祖宗、崇拜偶像及拒用“上帝”译名等“礼仪之争”而开始限制天主教在中国的传播。雍正皇帝甚至怀疑传教士的动机,担心民众受其蛊惑而影响到法令的推行,于是全面禁教,“西学东传”基本中断。

——摘编自杨晓娟姜红明《中国现代化演进的历史向度:从西学东渐到文明创生》

(1)、根据材料一,概括利玛窦在中国传教的特点。(2)、根据材料一、二并结合所学知识,说明明清之际西学东渐对中国社会的影响。(3)、根据以上材料并结合所学知识,分析明清之际西学东渐艰难的原因。 -

11、1976年,IMF在牙买加召开会议,建立新的国际货币体系即牙买加体系。该体系下实行浮动汇率制,打破美元作为唯一外汇储备的情形。西德马克、日元随两国经济的恢复发展脱颖而出,成为重要的国际储备货币。这一体系( )A、导致美国丧失金融霸主地位 B、反映了资本主义世界经济领域的新变化 C、表明布雷顿森林体系的瓦解 D、说明了固定汇率制阻碍了战后经济恢复

-

12、列宁在俄国十月革命以后指出:“我们的欧洲庸人们做梦也没有想到,在东方那些人口无比众多、社会情况无比复杂的国家里,今后的革命无疑会比俄国的革命带有更多的特色。”列宁意在强调( )A、西方国家对亚洲的觉醒缺乏认识 B、亚洲进行无产阶级革命的条件已经成熟 C、亚洲革命不能机械照搬俄国模式 D、世界无产阶级革命具有多元一体的特征

-

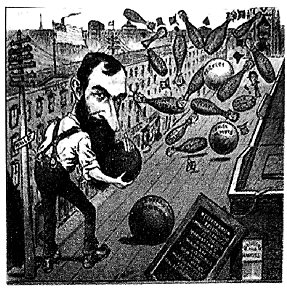

13、如图是1882年美国《顽童》杂志刊登的漫画,画中持保龄球者为当时的铁路大亨杰伊·古尔德,保龄球上写着“欺诈”“虚假报表”“成立私人出版社”和“不道德”,保龄球瓶上写着“中介”“银行家”和“无经验的投资者”等,画面前方的牌子上写着由古尔德掌控的铁路路线。该漫画( )

A、描绘了工业革命对文化氛围的影响 B、意在反对国家干预经济的政策 C、刻画了经济危机对商业秩序的冲击 D、揭露了垄断资本积累的掠夺性

A、描绘了工业革命对文化氛围的影响 B、意在反对国家干预经济的政策 C、刻画了经济危机对商业秩序的冲击 D、揭露了垄断资本积累的掠夺性 -

14、16世纪,路德提出“两个王国”理论,即“属灵”王国和“属世”王国,两者在相关的权柄领域内各司其职、互不统辖、互不干涉,共同管辖上帝创造的世界。这一理论( )A、打破了宗教神学的束缚 B、有利于民族国家的形成 C、构建了理性王国的蓝图 D、直接引发欧洲科学革命

-

15、从8世纪开始,阿拉伯人不断向西方进攻,控制了地中海西部地区,拜占庭则掌控着地中海东部和意大利的西部。拜占庭与阿拉伯两大文明体系分别掌控东、西地中海地区,限定了西方文明的发展空间。这一时期拜占庭与阿拉伯的势力分布( )A、导致跨区域贸易的彻底中断 B、有利于中世纪欧洲社会转型 C、阻碍了东西方经济文化交流 D、加强伊斯兰教世界内部团结

-

16、有学者认为,家庭联产承包责任制从使用权限上界定了集体与农户间的关系,农产品流通体制的变革从经营权限上理顺了国家与农民间的关系,税费全面取消从经济层面上塑正了农民与政府之间的关系,统筹城乡发展理顺了城乡两极分化、对立的关系。这说明党制定农村政策( )A、以推动社会主义工业建设为前提 B、旨在发展农村生产力 C、深刻把握农村改革的市场化方向 D、平衡国家与农民关系

-

17、据解密的外交档案显示,某某国“要求中国提供”“请求中国援助”等是20世纪50年代我国一些驻外大使馆来电及外交部上送报告中的常见字句。据统计,到1960年底,我国已向朝鲜、缅甸、埃及、阿富汗等22个国家提供过援助。这一举动( )A、说明外交注重意识形态 B、标志着外交政策的成熟 C、有利于开创外交新局面 D、体现了外交理念的转变

-

18、表为1964年4月30日根据1957年和1958年生产效益估算出的1965年农业部分领域的发展情况。这表明当时( )

年份领域

1957

1958

1965

粮食(亿斤)

3901

4000

3800左右

棉花(万担)

3280

3938

3200左右

三种油料(万担)

7542

8459

6650左右

大牲畜(万头)

8382

7770

7800左右

猪(万头)

14590

13829

15000左右

A、“左”倾错误影响广泛 B、国民经济调整任务完成 C、社会主义探索成效显著 D、经济计划制定相对理性 -

19、1939年6月,国民政府西迁成吉思汗陵途经延安时,陕甘宁边区政府安排了盛大的迎灵和祭祀活动。之后,边区政府在延安建立成吉思汗纪念堂,每年举行两次公祭大典。这些举措( )A、体现了国民政府的社会教化活动 B、弘扬了中华民族团结御侮的精神 C、加强了抗日根据地民主政权建设 D、反映了国民政府消极抗日的意图

-

20、有学者认为:“洋务运动是在清政府的主导下开展的,但着手操办者则是以曾国藩、李鸿章、左宗棠为代表的地方督抚;1901年,清廷颁布变法上谕,张之洞、刘坤一的《江楚会奏变法三折》成为清末新政的实施大纲;1906年,清廷下诏仿行立宪,也是在袁世凯、张之洞等奏请下促成的。”这表明晚清时期( )A、权力结构变化助推了早期近代化 B、结束专制政体的必要性 C、政府态度左右了各派的政治立场 D、改革是挽救统治的关键