相关试卷

-

1、有学者说:“在神庙的宝库中——或者说在谷仓中——积累了大量的社会盈余,实际上是推动文化发展的动因,我们将其认定为文明的标准。这一论述强调了( )A、阶级的产生推动了社会的发展 B、社会生产力发展是文明产生的前提 C、国家的出现标志着文明的形成 D、神庙建立必然伴随着新文明的出现

-

2、阅读材料,完成下列要求。

材料 法国王室从十七世纪就将王室绘画与雕塑学院等文化机构设立在卢浮宫,在此举办各类画展、沙龙,展示王室收藏的艺术品。路易十六被送上断头台后,“自由、平等、博爱”成为新的国家格言,卢浮宫内的艺术珍宝由王室私藏变为了国家财产,参观这些珍宝也就成为了任何人不可剥夺的“公民权利”。当时主导卢浮宫改造工程的内政部长指出:“它应该成为宣传法兰西共和国之伟大的最有效的手段之一。”1803年,卢浮宫更名为“拿破仑博物馆”,随后,法国军队将包括拉斐尔、米开朗琪罗等人的画作和雕塑在内的艺术珍品源源不断带回卢浮宫,深受爱国精神感染的巴黎民众纷纷上街围观,欢呼喝彩。艺术家也为此辩护:“只有自由的人民才有资格来保管这些大师们的作品”。不过随着拿破仑在滑铁卢战败,多数掠夺而来的艺术品被迫物归原主,从此世界上再没有一个单一的地方能够集中如此多的艺术珍品。但它将国立博物馆作为国家文明象征的传统,也被英国大英博物馆、中国故宫博物院等一再复现。

——摘编自刘周岩《美术馆的起源:大众、艺术与国家》

(1)、据材料,概括卢浮宫在大革命前后基本职能的变化,并结合所学知识说明其变化的原因。(2)、据材料并结合所学知识,简析卢浮宫在近代法国所彰显的社会价值。 -

3、阅读材料,完成下列要求。

材料一 从东汉末年至北魏后期,经过三个多世纪的发展过程,北方终于出现了民族大交融。一大批少数民族的社会发展水平达到中原汉族的程度,经济、文化和生活习俗也日益与汉族接近或基本消除了差异,民族心理素质发生变化。经过杂居、通婚,这些少数民族在血统上与汉族融为一体,使汉族共同体有了新的发展。同时,一些原来较低于汉族社会发展水平的少数民族纳入汉族共同体实际上加速了自身社会的发展。恩格斯在《反杜林论》中曾提出:“在长期的征服中,比较野蛮的征服者,在绝大多数情况下,都不得不适应征服后存在的比较高的经济情况。”魏晋南北朝的历史进程,也完全符合这“一条永恒的历史规律”。

——摘编自白翠琴《论魏晋南北朝时期民族的迁徙与融合》

材料二 “走西口”是明清以来山西、陕西人民不断迁徙到西口地区(今内蒙古西部地区)谋生而形成的一种社会现象。明清时期,“走西口”的主体主要是兵变士兵、蒙古人掳掠的俘虏、追求土地的农人等,逃避饥荒的流民也是其中的重要部分。西口土肥水美,早期走西口的汉民也只向蒙旗交租,不向国家纳赋。最早的走西口者大多春至秋回,当“雁行人”来回奔波于家乡和西口外的时候,他们的家乡只能是其祖籍地,这种观念并没有很快就随着逐渐出现的人口定居而发生改变。随着人口迁移规模日益扩大,西口也得到发展,至清末,“二百余年,耕凿相安,乡井是故,讼狱至县,差徭应县,虽曰蒙疆,俨同内地”。

——摘编自刘忠和《“走西口”历史研究》

材料三 19世纪中叶以来近代交通运输和商业的扩展以及19世纪末以来近代工业的扩展,极大地刺激了城市发展,虽然这种发展与现代化的大部分其他方面的发展一样,首先出现在外国控制的通商口岸,但在1919年以前,纯粹的中国城市也在一定程度上成长起来。国内的迁徙运动,是最普通的一种移民运动。在近几十年来,一直进行着乡村与都市的人口移动,这种移动的结果,不断地使许多年轻人从乡村徙入都市,包括长江沿线和沿海各城市,如上海、无锡、汉口、广州等地。潮水似的移民大都来自乡间。虽然移民运动的进行,其吸引力及离心力究竟如何,还没有足够系统的研究,但大量人口向都市流入,确是普遍的事实。

-—摘编自行龙《人口流动与近代中国城市化研究述评》等

(1)、根据材料一并结合所学知识,阐述魏晋南北朝时期民族迁徙的影响。(2)、根据材料二并结合所学知识,指出明清“走西口”人口迁移的特点。(3)、根据材料三并结合所学知识,说明近代中国人口迁移的方向。 -

4、阅读材料,完成下列要求。

材料 在每一个历史时段.世界上总有某些地区因其有更多的人口、更具影响力、更具塑造世界的力量而比其他地区更为突出。在很长的一段历史时期中,中国相对占据了更多的优势,这并不是出于认同上的原因,而是因为中国在过去很长时间里影响全球的创举的确极其丰富。

西方人总是从中国学到许多,而不是中国人从西方学到许多。直到18世纪,西方的劣势才开始逆转。

——摘编自[美]菲利普·费尔南德兹—阿迈斯托《世界:一部历史》

从材料(整体或局部)中提炼一个观点,并结合所学中国古代史知识对该观点进行评析。(要求:明确写出所提取的观点,评析须史论结合,逻辑清晰。)

-

5、历法是国家通过行政权力向全社会推行的基础性时间制度,近代以来传统历法的权威性不断遭遇挑战,从而出现新的变革。阅读材料,完成下列要求。

材料一 历中首详各省节气时刻及昼夜长短诸例,天之道也;次列八卦方位二十四山、九宫紫白诸局,地之道也;中列十二月七十二候等类,时之道也;内复备人事之趋避(包括“御用六十七事”及“民用三十七事”)、吉凶之向背,人之道也。……顺之者昌,违之者殃。

——据清代缪之晋《大清时宪书笺释》(雍正元年)

材料二 民国历书以授时为主,旨破除一切迷信。凡旧历书中之所谓方位、临值、宜忌等项,悉数删除,而以天文图说代之。

吾国近数年来讲求新政,亦仿用七日休息之例,而每过七日谓之“星期”而休息一日,而星期以次各日则谓之星期一、星期二等日,夫所以遇七日休息者,盖欲与世界大同,……而与环球各国亦不至彼此参差。

——据1912年民国政府颁布的《中华民国二年历书》

材料三 采用阳历的好处:“可以增进人民国家观念。”“历本一日不统一,时间经济之进行,即有一日之妨碍。”

——据于长缨《阴阳历在经济上之价值》(1923年)

(1)、根据材料一并结合所学知识,概括清代历法的特点。(2)、根据材料二并结合所学知识,说明民国政府改旧历行新历的背景及目的。(3)、综合上述材料及所学知识,从现代化视角谈谈你对民国历法改革的认识 -

6、下表为《世界遗产公约》的部分规定。由此可见,《世界遗产公约》( )

条目

规定

第六条

本公约缔约国在充分尊重文化和自然遗产的所在国的主权,并不使国家立法规定的财产权受到损害的同时,承认这类遗产是世界遗产的一部分。

第七条

世界文化和自然遗产的国际保护应被理解为建立一个旨在支持本公约缔约国保存和确定这类遗产的努力的国际合作的援助系统。

第十八条

本公约缔约国应对在联合国教育、科学及文化组织赞助下为世界遗产基金所组织的国际募款运动给予援助。

A、禁止各国自行保护和利用本国的遗产 B、旨在集各缔约国之力加强对世界遗产保护 C、是关于古迹保护的第一个国际宪章 D、制定了以国际援助为主的遗产保护体系 -

7、自2018年国家博物馆启动“智慧国博”工程以来,国家博物馆累计完成藏品三维数据采集近6000件,藏品二维影像采集70余万件、展览数据近百个,初步建成馆藏文物大数据平台。“智慧国博”的建设( )A、开创了建设数据博物馆的先河 B、得益于信息革命的成果 C、表明我国博物馆建设领先世界 D、有效避免了文物的损坏

-

8、第一次世界大战期间,英国为纪念莎士比亚逝世三百周年,在全国举办庆祝活动,甚至还去国外巡演。这个时期的莎士比亚戏剧经过再创作,增添了爱国主义的新内容。这反映了( )A、娱乐活动丰富了民众生活 B、经典作品的魅力经久不衰 C、艺术作品创作受到时局影响 D、政府强化对民众的人文美怀

-

9、公元前4世纪以后,在西亚、中亚和印度等地,曾出现希腊文化被当地民族利用和改造的现象。如阿波罗被认为是佛陀,赫拉克勒斯成了护法金刚,特洛伊的故事则成了印度、萨珊波斯艺术的主题。形成这一文化现象的主要原因是( )A、丝绸之路促进东西方文化交融 B、亚历山大远征传播了希腊文化 C、亚洲文化具有开放包容的特点 D、希腊建立起环地中海商业霸权

-

10、19世纪英国科学家达尔文在其《人类的由来》一书中,引用了《本草纲目》中关于金鱼颜色形成的资料来说明动物有人工选择的问题。据统计,在达尔文的著作中,提到中国中医学和植物学资料的达104处之多。这可以用来说明当时( )A、中西方文化在交流融合中不断发展 B、中国的中医药学受到世界广泛认可 C、西方生物科学深受中医药学的影响 D、西方科学在理论研究领域早于中国

-

11、观察下图,丝绸之路出现重大变化的主要原因( )

A、航海技术的发展 B、政治局势的演变 C、朝贡贸易的需要 D、经济重心的南移

A、航海技术的发展 B、政治局势的演变 C、朝贡贸易的需要 D、经济重心的南移 -

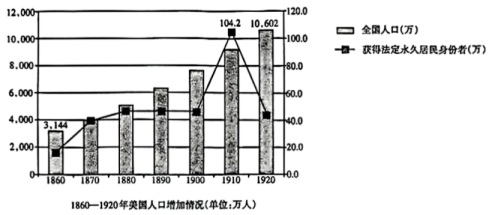

12、如表为1860—1920年美国人口增加情况,从1861—1910年,大约有2300万移民迁入美国境内。影响数据变化的主要因素是( )

A、第一次世界大战影响 B、工业生产能力的不断提升 C、政府移民政策的调整 D、成为资本主义世界的霸主

A、第一次世界大战影响 B、工业生产能力的不断提升 C、政府移民政策的调整 D、成为资本主义世界的霸主 -

13、印欧雅利安人征服了印度,创造了以“吠陀”为代表的古印度文化;巴尔干半岛的印欧人与当地居民融合,逐渐演变为后世的希腊人,形成了以希腊神话和《荷马史诗》为代表的古希腊文化。这说明古代印欧人的迁徙( )A、加速了不同地区区域文化的形成 B、形成了印度独有的种姓制度 C、对古希腊文明发展的影响最深远 D、导致农耕文明遭受严重破坏

-

14、人类史前史,从三四百万年前到文明的出现,乃至此后相当长的时间中,地理因素一直起重要作用。越是在人类的早期,地理因素会越重要,因为人对自然的控制能力小,环境的影响当然就大。反过来,越到人类历史的后来,地理因素就越来越不重要了。下列选项中,自然环境特征明显与其他三个不同的是( )A、古代印度文明 B、古代印第安文明 C、古代西亚文明 D、古代埃及文明

-

15、有学者指出,古代希腊艺术家们在观察生活或创作构思时,并不是根据神的谕示或权威的独断,而是从现实生活出发,用全部的身心去研究自然和人本身。因此,索福克勒斯创作出《俄狄浦斯王》,希罗多德讲述着他的《历史》,菲迪亚斯设计创作了帕特农神庙及雅典娜神像。该学者意在说明古代希腊( )A、成为欧洲史学发展的源头 B、人文精神为文化发展创造了良好的氛围 C、文化受地理因素影响巨大 D、哲学家力图用理性的思维方式认识世界

-

16、苏美尔人在农业生产过程中,通过观察月亮盈亏循环,创造了太阴历,古埃及人为了不违农时,把尼罗河泛滥周期与天狼星和太阳的运行规律相结合创造了太阳历。这说明( )A、自然地理环境影响不同文明发展 B、农业生产是早期文明的主导因素 C、天文历法是文明形成的基本标志 D、人类对自然规律的认识逐渐成熟

-

17、在中日文化交流中,隋唐时期主要是通过互派使节进行文化交流,尤其是日本派大批遣唐(隋)使、留学生、留学僧来华。交流内容以制度文化为主,同时也涉及精神文化,如佛教、建筑、雕塑、诗歌等方面。这体现出日本( )A、善于学习其他国家的先进文化 B、国际形势发展推动了国内社会变革 C、感受到隋唐强盛带来的压迫感 D、加快社会转型以跻身东亚强国行列

-

18、有学者指出,儒家贵民,法家尊君。儒家以人民为政治之本体,法家以君主为政治之本体。就此以观二家之异,正如泾渭殊流,入目可辨。下列选项中,体现“法家尊君”思想的主张是( )A、“贤者举而上之,富而贵之,以为官长” B、“天下之本在国,国之本在家,家之本在身” C、“事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效” D、“君人者,隆礼尊贤而王,重法爱民而霸,好利多诈而危”

-

19、阅读材料,回答问题。

材料一

思想家

材料二

依据材料并结合所学知识,对“思想解放是社会变革的先导”这一观点作简要阐释。(要求:围绕观点,史论结合,逻辑清晰)

-

20、.阅读材料,回答问题。

文艺复兴的扩展

材料一

图4文艺复兴发源地和扩展路径

材料二

图5文艺复兴时期欧洲主要商业城市和经商路线

材料三

文艺复兴得以在欧洲而非在其他大洲传播开来并进一步发展,是因为欧洲独特的地理环境。各国相似的历史背景和文化习俗,大大增强了文艺复兴浪潮席卷欧洲大陆的势力。

——付程程《浅谈地理环境对文艺复兴的影响》

依据图4、图5并结合欧洲文艺复兴的史实分析说明材料三的观点。(要求:归纳观点,论述正确)