相关试卷

-

1、“乐者为同,礼者为异。同则相亲,异则相敬。……礼义立,则贵贱等矣。乐文同,则上下和矣。”该材料反映了礼乐的主要社会功能是( )A、提升个人修养 B、规范“和而不同”的秩序 C、强化基层教化 D、宣传“敬天保民”的思想

-

2、图1为新石器时代城头山环壕村落的遗址,村落围有环壕,外有农作区,内有生活区、墓葬区等分区。这可以用来说明( )

图1

A、村落是农耕文明发展的基础 B、社会贫富分化的产生 C、自然地理差异决定村落形态 D、人居环境的建设智慧 -

3、阅读材料,完成下列要求。

材料一 西欧封建社会中,住在城市的居民统称为市民,用来同贵族、骑士、术士、农奴区分农奴向往城市生活,逃出庄园,进入城市。当时到处流行着这样一句话:只要在城市中住上一年零一天,你就是城市的居民了。……城市发展过程中,市民明显地感到:只有通过王权来消灭封建割据势力,才能获得统一的国内市场、使产权与贸易安全得到保护。

材料二 西欧各国工业化开始以后,城市发展加快了。工业化开始后工厂、矿区都迫切需要劳动力,周围、甚至周边国家的农民都涌来了。农民就业时遇到一个难题:他们从未接近过机器设备.看不懂图纸。他们必须经过技术培训.才能上岗,否则只能充当搬运工、采矿工、杂工、粗工等。此外,城市中的生活费用高,租房不易,棚户区、贫民窟便成了他们栖身之所。

——以上材料均摘编自厉以宁《厉以宁讲欧洲经济史》

(1)、分别指出材料一中的农奴和材料二中的农民进入城市的动机。(2)、根据材料一、二并结合所学知识,分别指出农奴和农民进入城市对当时社会产生的影响。 -

4、阅读材料,完成下列要求。

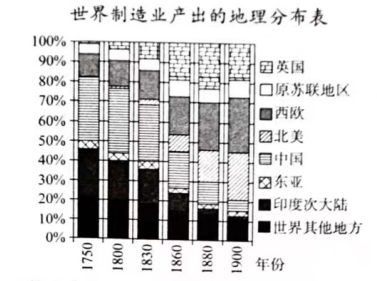

材料

——摘编自拉里·尼尔等主编《剑桥资本主义史——资本主义的传播》

根据材料,对1750—1900年间东西方主要国家(地区)在世界制造业中的占比变化进行解读。

-

5、阅读材料,完成下列要求。

材料一 这一时期,殖民地与宗主国的贸易以及殖民地内部长途贸易发展迅速,农业和矿业也得到恢复和发展。宗主国在经济上加重了对殖民地的剥削,在政治上又堵塞了克里奥尔人(殖民地上层精英)的晋升之路,加之法国大革命、美国独立战争等外部因素的强烈冲击,殖民地精英们的自我意识愈发高涨,以致寻求摆脱宗主国的压迫。反抗宗主国,不仅要付诸行动,还要赋予行动以合法性,启蒙思想则成为了拉美人寻求独立的思想武器。

——摘编自尹建龙、沈吴凌《启蒙运动思想传入拉丁美洲的过程及其影响》

材料二 西属美洲殖民地的革命以维也纳会议结束和神圣同盟建立的1815年来划分的。在斗争过程中,不仅每个区域内部的国家、种族之间形成了一个战斗集体。随着革命的深入发展,各区域之间能互相呼应、配合和支援。除了西属拉美人民有着共同的处境,共同的敌人外,主要是因为他们同处于资产阶级民族革命潮流之中,有着共同的革命要求和愿望。

——摘编自郑昌发《从世界历史全局看西属拉美独立运动的性质和特点》

材料三 独立运动的领导权在大多数情况下都由土生白人地主掌握。取得政权的是土生白人地主阶级,革命没有动摇旧的社会经济基础,没有发展为社会革命。土生白人地主阶级在反对殖民制度的同时,又力图保存大土地占有制和封建剥削的形式,独立后,大地主和天主教会并未丧失基本阵地。

——摘编自《觉醒的拉丁美洲开始了独立运动,追求形成独立国家》

(1)、根据材料一并结合所学知识,简析拉美独立运动发生的历史背景。(2)、根据材料二、三,概括西属拉美独立运动的特点。 -

6、雅典和英国民主在世界民主进程中占有重要的地位,产生了深远影响。阅读材料,完成下列要求。

材料 雅典公民大会的设置主要经历了梭伦、克里斯提尼和伯里克利的改革。公民大会是全体公民参与城邦事务的政治机构,是雅典唯一的立法机构,以各种方式完全控制着雅典的行政和司法,一切重大问题都只能在公民大会上进行最终决议。在形式上,它是唯一囊括了所有雅典公民的政治机构。在实践上,它给予雅典公民最好的民主政治训练。

——摘编自《雅典公民大会初探》

材料二 光荣革命后,法律规定:农村议员必须有年收入600英镑以上的地产,城市议员收入必须在300英镑以上。1832年改革法案规定,取消人口不满2000人的56个衰败选区议席,31个人口在2000至4000间的选区分别减少1个议席,空出的143个议席中,65个给了新兴大工业城市。1867年改革法案再次对议席做了调整,取消了46个衰败选区,空出的议席分给大城市和较大的郡。法案还再次降低了选民财产资格。1918年法案中,授予年满30岁的妇女以选举权,1928年又将妇女选举权的年龄降为24岁,成年公民普选权终于实现。

——摘编自《英国政治史》等资料

(1)、根据材料一并结合所学知识,从民主形式、范围和性质三方面说明雅典民主。(2)、根据材料二,概括英国议会选举制度的变化,并结合所学知识分析其变化的原因 -

7、从1790年海地革命到1826年拉美独立运动,除古巴、牙买加等地外绝大多数国家都脱离了殖民统治。但是拉美独立之后不但在经济、贸易方面依附于欧洲和北美,而且各国政治上都很不稳定,独裁专制的“考迪罗主义”盛行,许多考迪罗独裁者充当了帝国主义国家在拉美获取利益的代理人。据此可知,该时期拉美国家( )A、深受殖民体制残余影响 B、追求建立民主共和国家 C、难以摆脱殖民地的命运 D、资本主义普遍尚未起步

-

8、根据下面三幅图片反映的信息,可以提炼出的共同主题是( )

共产党宣言 第一国际成立大会 巴黎公社运动

A、社会主义运动走向国际联合 B、国际共产主义运动的发展 C、欧洲工人阶级登上政治舞台 D、马克思主义从理论到实践 -

9、英国在19世纪40年代是世界上最强大、最有效率的生产者,几乎没有竞争对手。对此,英国史学家表示:“保护,尽管在早些阶段是必要的,现在对于工业界来说却是个烦人的累赘,工业界没有可以看得见的竞争对手,只希望尽量低成本地生产,尽量广泛地销售其产品。”英国这一状况( )A、体现了重商主义思想成为共识 B、凸显了推行自由贸易的必要性 C、根源于垄断组织的产生与发展 D、提高了国内各阶层的生活水平

-

10、在邦联建立以后近十年时间中,美国有七个州随意发行杂乱无章的纸币,有九个州甚至建立有自己的陆军。各州各自制定和征收自己的关税,互设关卡,像对待外国人一样对待别州的居民。各州为争夺西部土地的所有权和边界问题吵得不可开交。这一局面( )A、凸显了建立联邦制度的必要性 B、反映了分权制衡原则存在一定弊端 C、说明独立战争的时机并不成熟 D、揭示了南北战争的爆发存在必然性

-

11、下图是1510—1609年英国物品价格指数趋势图。

该图反映出当时英国( )

A、重商主义政策提升了物价 B、殖民扩张刺激工农业发展 C、物价深受价格革命的影响 D、技术革新对原料需求量大 -

12、1498年2月,达·伽马到达非洲东海岸莫桑比克港。据船队记载,该港有许多阿拉伯人在此经商,并对船队很友好.但获知其来历后,表现出明显的敌视,并拒绝再供应淡水和食物。达·伽马用炮轰击阿拉伯人,并抢夺其船只离去。这场冲突的实质是( )A、殖民地人民对殖民者的反抗 B、新航路对旧航路构成的挑战 C、对世界经济中心地位的争夺 D、海上商路与陆上商路的较量

-

13、“凌驾于个体与国家之上的宗教权威被削弱,每个人都在自己的土地上和民族同胞一起默默地耕耘与工作着。在信仰的领域,倒掉的是教廷,立起的是圣经。”这一局面的出现主要得益于( )A、文艺复兴 B、宗教改革 C、科学革命 D、启蒙运动

-

14、15世纪上半期,阿兹特克人社会繁荣,文化发展。他们用棉花和舌兰织布,有的还编织进各色珍贵的羽毛,做成斗篷、饰物和礼品,色彩缤纷,精美绝伦。此外,阿兹特克人能制造出质地优良、造型美观的褐底黄纹的彩陶,已经掌握了用天然铜锻造铜器的技术。这些成就的取得缘于( )A、纺织和制造业发达 B、不同文明间的交流互鉴 C、“浮动园地”的发明 D、生产和生活实践的积累

-

15、据统计,从诺曼征服到1191年,威斯敏斯特修道院多任院长在国王干涉下更换,院长职位空缺期长达两年以上的就有三次。而按照传统,在院长空缺期,修道院的收入是归国王所有的。据此可知,当时的英国( )A、天主教弊端丛生亟待改革 B、政府面临着严峻的财政危机 C、王权增强冲击了教会权力 D、修道院经济遭到严重的破坏

-

16、下表是英国庄园产品出售情况(部分)。

名称

时间

出售产品的收入占比

名称

时间

出售产品的销量占比

马歇尔伯爵的

肯尼特庄园

1270-1271年

占总收入的77%

温彻斯特主教的庄园

1208-1209年

小麦出售量占生产量的48.5%

1305-1306年

占总收入的84%

1299-1300年

小麦出售量占生产量的70%

据上表推知,当时英国( )

A、城市向乡村的流动性增强 B、庄园经济顺应商品经济发展 C、农民的经济地位显著上升 D、庄园的生产结构具有单一性 -

17、笈多帝国时期,国王扩大了赠赐土地的规模。赐地文书规定,政府放弃所赠土地的行政司法权,以及包括森林、牧场和矿藏在内的地上地下的全部资源;土地上的耕作者和手工业者同样随土地转到封地占有者的控制之下。这促进了笈多帝国( )A、商品经济的繁荣 B、专制王权强化 C、行省制度的建立 D、封建化的进程

-

18、据记载,亚历山大大帝原是马其顿国王腓力二世的儿子,在帝国扩张过程中不仅自诩是希腊最高神宙斯之子还自诩是埃及最高神阿蒙之子。其意在( )A、促进东西方文明交流 B、彰显统治的合法性 C、扩大马其顿帝国版图 D、复兴征服地区文化

-

19、罗马共和国初期,罗马城建设缓慢,建设活动由元老院委托监察官、承建商招标并由国库出资;共和国后期,罗马城建设加快、造价增加,个人出资的建设方式逐渐兴起,恺撒曾出巨资购地新建广场、扩建元老院会堂等。这一变化( )A、反映了罗马建筑水平的提升 B、强化了罗马社会治理功能 C、蕴含了罗马政治的转型趋势 D、解决了城市人口剧增问题

-

20、下图是三个地区的古文字图示。对此解释正确的是( )

古巴比伦王国楔形文字“鸟” 古埃及文字“太阳” 古中国甲骨文“日”

A、文明发展具有多样性和统一性特征 B、三个地区之间的文化交流比较频繁 C、三地文字发展体现同宗同源的特点 D、古代亚非文明已走在了世界的前列