相关试卷

-

1、北美反英斗争初期,来自北美殖民地弗吉尼亚的阿瑟·李如此评价《大宪章》:“我们的英国祖先是怎样获得《大宪章》的呢?对此我无意加以探究。在我看来,只要普遍承认,这是对他们长期享有的特权和正义的一种概括,就已经足够了。我们所主张的权利,就是一百多年来一直强调的对财产的保护,我之所以说不间断,乃是因为我们的权利和英国的宪法一样古老,因为我们是英国人的直系后裔。”材料主要反映了( )A、美国独立战争的思想武器来自英国宪法 B、英国人通过立法确立了法律至上的原则 C、北美人民反英斗争是为追求私有财产的保护 D、北美人民将《大宪章》作为捍卫权利的基石

-

2、某国际体系确定了19世纪欧洲大国管辖的领土面积大致相等,将法国疆界限制在1790年范围,并增加法国周边国家的力量,堵塞法国向外扩张的渠道。该国际体系( )A、实现了欧洲长期和平稳定 B、扩大了国际法的应用范围 C、促进了近代外交制度建立 D、开创了谈判解决争端先例

-

3、2024年,党的二十届三中全会通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》,指出“聚焦构建高水平社会主义市场经济体制,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用,坚持和完善社会主义基本经济制度”。下列选项史实与结论逻辑正确的是( )

序号

史实

结论

①

中共十四大提出建立社会主义市场经济体制目标

开启社会主义现代化建设新时期

②

中共十五大明确公有制为主体、多种所有制经济共同发展

标志中国社会主义市场经济体制初步确立

③

中共十八大确定全面建成小康社会和全面深化改革开放的目标

确立习近平新时代中国特色社会主义思想为党的指导思想

④

中共十八届三中全会对全面深化改革做出总部署、总动员

开创了我国改革开放的全新局面

A、① B、② C、③ D、④ -

4、如图是民国时期《新闻报》发表的一幅漫画。作者用一条竖线将画面一分为二:写有“昔”字的右边画面中的四人,背后写有“士”“农”“工”“商”四个字,面向龙旗,下跪递交“要求立宪”请愿书;写有“今”字的左边画面中两人站立,身着绅士服和官服,面向五色旗,手中递出写有“君主”两字的请愿书。该漫画最有可能发表于( )

A、民国元年 B、民国二年 C、民国四年 D、民国六年

A、民国元年 B、民国二年 C、民国四年 D、民国六年 -

5、北宋神宗年间,山东登州发生了一起杀夫案。行凶者阿云在母丧期间被逼与丑男韦大定亲。阿云因不想与丑男共度一生,砍伤熟睡的韦大,很快阿云被缉拿归案。围绕案件的处理,王安石等“救美派”主张宽厚量刑,所有法律皇帝有最终解释权;司马光等“毁美派”主张从重处理,祖宗成法皇帝也不可更改。下列选项中,对上述材料解读合理的有( )

①两派对该案争论表明“律令儒家化”尚未完成

②王安石等人是想加强皇权以推动变法顺利进行

③登州所属路级机构提举常平司会负责审理此案

④按《宋刑统》规定阿云的婚姻可能法律上无效

A、①② B、①③ C、②④ D、③④ -

6、《商君书》中主张:“利禄官爵抟出于兵”;“富贵之门必出于兵”;“民之见战也,如饿狼之见肉,则民用矣。…强国之民,父遗其子,兄遗其弟,妻遗其夫,皆曰:不得(敌首)无返!”而当代学者杜正胜认为东方六国爵施于官吏大臣,行伍士卒有功则只能赏禄而已。上述材料,不能说明( )A、商鞅变法奠定统一六国基础 B、秦军作战动力比东方六国更足 C、军功爵制促进秦国尚战风气 D、东方六国未普遍实行军功爵制

-

7、和平发展合作共赢是当今时代潮流,有一国际经济合作论坛,其宗旨为推动工业发达国家和新兴市场国家之间就实质性问题进行讨论,以寻求合作并促进国际金融稳定和经济的持续增长。该国际合作论坛是( )A、博鳌亚洲论坛 B、二十国集团领导人峰会 C、中非合作论坛 D、“一带一路”国际合作高峰论坛

-

8、如表为伯克·特伦德任英国内阁秘书长期间(1963-1973)英国首相更迭表。据此可知,英国内阁秘书长是( )

时间

首相及党派

1963

麦克米伦(保守党)

1963—1964

霍姆(保守党)

1964—1970

威尔逊(工党)

1970—1973

希思(保守党)

A、大臣 B、政务次官 C、政务秘书 D、事务官 -

9、1787年宪法最突出的特色之一是解决主权问题,即国家政府和州政府之间的权力分配。解决主权问题后,新国家领导人最惧怕的莫过于最终建立的是一个专制独裁政府。因此宪法还需要解决另一个美国人特别担心的问题——中央权力问题。为解决“主权问题”和“中央权力问题”,1787年宪法确立的制度分别是( )A、联邦制、三权分立制 B、邦联制、总统制 C、联邦制、责任内阁制 D、共和制、议会制

-

10、13世纪以来,欧洲“某个”国家议会的角色不断变化。在封建时代,议会是国家的议事场所。在专制时代,议会是专制王权的统治工具。在斯图亚特时期,议会反抗王朝的统治,那个时候,议会是革命的领导核心。上述材料中,“某个”国家是( )A、神圣罗马帝国 B、法兰克王国 C、法国 D、英国

-

11、2024年是中国和突尼斯建交60周年。中突都是发展中国家,秉持相近的价值理念,坚持真正的多边主义,在中阿合作论坛、中非合作论坛等框架内不断深化合作,就共同关心的国际和地区事务保持良好沟通,在重大全球性议题上加强对话,共同反对阵营对抗、“脱钩断链”、霸权霸凌等。由此可知,中突交往( )A、有效维护了欧亚地区的安全 B、体现了金砖国家的合作共赢 C、体现了“真实亲诚”的理念 D、标志全方位外交格局的形成

-

12、以习近平同志为核心的党中央对事关民族工作全局和长远的重大问题,提出了一系列新理念、新思想、新战略。以下思想原则不符合上述论断的是( )A、“两个认同” B、“三个离不开” C、“四个要” D、“五个认同”

-

13、2020年全国人大通过《中华人民共和国民法典》,它系统整合了新中国成立70多年来长期实践形成的民事法律规范。伴随《中华人民共和国民法典》的生效,对应的单行法律《物权法》、《婚姻法》、《侵权责任法》、《继承法》、《合同法》、《担保法》等同时废止。由此可知,《中华人民共和国民法典》( )A、致力于全面保障民众的民事权益 B、在法律体系中居于根本地位 C、注重保护公民私有财产不受侵犯 D、标志中国特色社会主义法律体系形成

-

14、1950年,全国战斗英雄和工农兵劳动模范会议在北京召开。毛泽东在会上称赞模范人物“是推动各方面人民事业胜利前进的骨干”。那一时期中国社会涌现出大批英雄模范集体和个人,孟泰、时传祥等是杰出代表。下列不属于该时期时代精神的是( )A、自力更生、艰苦奋斗 B、吃苦耐劳、奋发图强 C、关心集体、无私奉献 D、爱国主义、文明行业

-

15、红军长征到达陕北,中华苏维埃政权延续和发展。1937年9月,陕甘宁边区政府正式确立,这标志着工农苏维埃政权的结束和建设抗日民主政权的开始。为了进一步巩固和扩大抗日民族统一战线,下列属于边区政府实行的措施有( )

①通过宪法大纲,规定政权属于工人、农民、红军士兵及一切劳苦民众

②在政府工作人员分配上实行“三三制”原则,同时开展大生产运动

③商光边区革命委员会给根据地农民颁发土地分配证

④设置各级参议会,推行民主制度,边区政府委员由边区参议会选举产生

A、①③ B、②④ C、①②④ D、②③④ -

16、如图为青海省博物馆藏品——青海“西左前旗“扎萨克”银印,“扎萨克”一词是蒙古语的音译,源出“扎撒”一词,意为“支配者”“尊长”,是清代蒙古族对一旗之长的称呼。此印前侧面刻有汉文楷书“礼部造”,左侧面刻有“雍正二十一年造字样”。此印可佐证清朝在青海地区( )

A、设立盟、旗两级单位统治 B、设西宁办事大臣进行管理 C、推行因俗而治的统治政策 D、设置礼部掌管蒙古族事务

A、设立盟、旗两级单位统治 B、设西宁办事大臣进行管理 C、推行因俗而治的统治政策 D、设置礼部掌管蒙古族事务 -

17、乾隆中期在军机处任职的军机章京赵翼,称“军机处,本内阁之分局”。清末皇帝的上谕中仍如此追溯:(军机处)“雍正年间,本由内阁分设,取其近接内廷,每日入直承旨办事,较为速密”。请结合以上材料,下列关于清朝内阁和军机处的表述正确的是( )A、内阁相比军机处离皇帝寝宫更近 B、清承明制军机大臣仍拥有票拟权 C、清朝的内阁需负责处理军国大事 D、清朝内阁和军机处具有分工意义

-

18、《汉书·贡禹传》云:“郡国恐伏其诛,则择便巧史书、习于计簿、能欺上府者,以为右职。”据此可知,该制度( )A、实际操作过程可能流于形式 B、考核结果是官员赏罚的依据 C、刺史参与审核计簿以防造假 D、有效加强了汉朝的中央集权

-

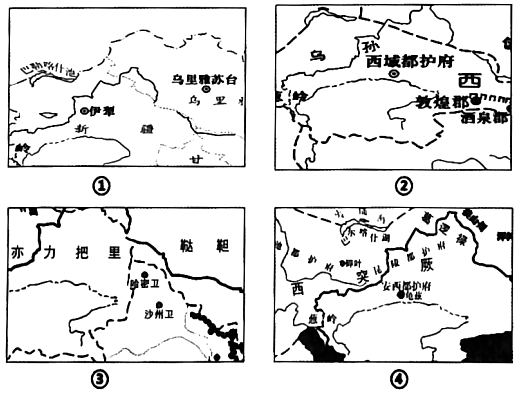

19、张骞通西域后,西域被纳入中央政治体系,从此对西域的经略一直是历朝历代统一多民族国家的重要议题。观察如图信息,下列关于西域的管理按时序排列正确的是( )

A、①②③④ B、②③④① C、②④③① D、①③④②

A、①②③④ B、②③④① C、②④③① D、①③④② -

20、《秦简·法律答问》规定:“妻悍,夫殴治之,决其耳,若折肢指、肤体,问夫何论?当耐(剃出鬓毛胡须的刑罚)”。张家山汉简《二年律令》则规定:“妻悍而夫殴答之,非以兵刃也,虽伤之,毋罪。”上述变化最能反映( )A、法家思想成为治国理念 B、基层教化不断深入百姓 C、中央集权统治不断加强 D、儒家思想影响法典编纂