相关试卷

-

1、《汉书·贡禹传》云:“郡国恐伏其诛,则择便巧史书、习于计簿、能欺上府者,以为右职。”据此可知,该制度( )A、实际操作过程可能流于形式 B、考核结果是官员赏罚的依据 C、刺史参与审核计簿以防造假 D、有效加强了汉朝的中央集权

-

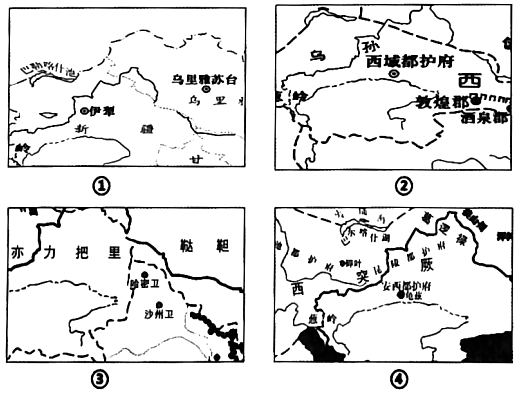

2、张骞通西域后,西域被纳入中央政治体系,从此对西域的经略一直是历朝历代统一多民族国家的重要议题。观察如图信息,下列关于西域的管理按时序排列正确的是( )

A、①②③④ B、②③④① C、②④③① D、①③④②

A、①②③④ B、②③④① C、②④③① D、①③④② -

3、《秦简·法律答问》规定:“妻悍,夫殴治之,决其耳,若折肢指、肤体,问夫何论?当耐(剃出鬓毛胡须的刑罚)”。张家山汉简《二年律令》则规定:“妻悍而夫殴答之,非以兵刃也,虽伤之,毋罪。”上述变化最能反映( )A、法家思想成为治国理念 B、基层教化不断深入百姓 C、中央集权统治不断加强 D、儒家思想影响法典编纂

-

4、《史记》言:“褒姒生子伯服,幽王欲废太子。太子母申侯女,而为后。後幽王得褒姒,爱之,欲废申后,并去太子宜臼,以褒姒为后,以伯服为太子。周太史伯阳读史记曰:‘周亡矣’。”据材料可知,周太史感慨的原因是( )A、分封制的弊端 B、破坏了宗法制 C、犬戎破镐京 D、烽火戏诸侯

-

5、阅读材料,完成下列要求。

中国关税自古有之,但在近代经历了丧失和收回的曲折历程。五口通商后,清政府在各口岸设立贸易管理官员,但因对近代外贸知识和税务知识的缺乏,海关税收制度混乱不堪。在太平天国起义的冲击下,上海海关关税一度出现英、美、法三国领事“越俎代庖”自征自税的局面。1854年,英、美、法三国与清政府签订《上海海关组织协定》,由三国领事馆各出一名人员联合组成关税管理委员会,共同管理海关事务,大清帝国的关税管理权从此逐步落入外人之手。……1928年国民政府发表“改订新约”的对外宣言,首先与美国签订了《中美关税条约》,以此开始,分别与有条约未满期的英国、瑞典、法国同南京政府签订了新的关税条约。……随着解放战争胜利,各地陆续成立军管会,对旧海关实行接受和军管。在接管的基础上,宣布终止旧中国海关总税务司署对各地海关的管辖,收回海关行政管理权和关税自主权,确立中国共产党和中央人民政府对海关的领导,外籍税务司制度自此覆灭,洋人控制中国旧海关的历史结束。

——摘编自蒋清宏《中国近代海关行政制度研究(1854-1869)》,昊小静《南京国民政府改订新约运动探析》,姚永超、王晓刚《中国海关史十六讲》。

根据上述材料,结合所学,围绕近代关税的变迁,自拟题目,写一篇历史小论文。(要求:立论正确,史论结合,史实充分,逻辑清晰,表述成文。)

-

6、

阅读材料,完成下列要求。

材料一 商鞅变法数十年后,荀子曾游历秦国荀子,在经过一段时间的居住和考察后,对秦国的民风有这样一番感慨,他对人讲述访问观感时说:“入境,观其风俗,其百姓朴,其声乐不流污,其服不佻,甚畏有司而顺,古之民也。及都邑官府,其百吏肃然,莫不恭俭、敦敬、忠信而不梏,古之吏也。入其国,观其士大夫,出于其门,入于公门,出于公门,归于其家,无有私事也;不比周,不朋党,倜然莫不明通而公也,古之士大夫也。观其朝廷,其朝闲,听决百事不留,恬然如无治者,古之朝也。”

——摘编《荀子·强国》

(1)根据材料一,指出荀子对商鞅变法后秦国的移风易俗的态度并扼要指出其主要观点。结合所学知识,从政治和经济方面,分别举一例商鞅变法中的举措说明其达到了移风易俗的效果。材料二 1901年,慈禧太后经过深思熟虑后终于宣布实施“新政”,她在集权与放权之间踌躇不前,难以对各级官僚进行有效地控制,对放权一事又难以释怀,只能以传统的统治之术和仅存的权威勉强维持岌岌可危的政权。很多政府官员对新政“应善者不喜,应俱者不俱”,相与默然置之。满族贵族在新政中不断削弱汉人和地方督抚的权力,使权力日益向自己倾斜。……在保路运动中,地方实力派,民族主义者、激进的立宪派和负担太重的贫苦农民等利益集团在反对路权国有化的口号下空前团结起来,形成势不可挡的反政府的政治大同盟……这场由清政府权力中心发起的自上而下的改革持续了十余年,取得了一定的成绩,但最终以失败告终。……有学者认为正是晚清最后十年“渐进的改革”为辛亥革命的酝酿与准备创造了必要的条件。

——摘编史成虎、张晓红《亨廷顿改革理论视域下的清末新政败因》,黄福寿《清末新政造就了辛亥革命》

(2)根据材料二,概括清末新政失败的原因。“有学者强调正是晚清最后十年“渐进的改革',为辛亥革命的酝酿与准备创造了必要的条件”请结合新政内容论证这一观点。材料三

时间

事件

1978年

十一届三中全会召开,开启改革开放历史征程。

1980年

中央决定在深圳、珠海、汕头、厦门设经济特区。

1984年

城市改革全面展开,国营企业广泛推行承包责任制。

1987年

十三大提出了社会主义初级阶段理论,确立“一个中心,两个基本点”基本路线。

1992年

邓小平发表南方谈话,十四大明确提出建立社会主义市场经济体制。

2000年

中共十五届五中全会提出“走出去”战略,后来发展成为“引进来”和“走出去”相结合的开放战略。

2001年

中国加入世贸组织,更深层次地参与经济全球化进程。

2010年

中国经济总量跃居世界第二位,成为仅次于美国的第二大经济体。

2012年

中共十八大召开,大会明确坚定不移走中国特色社会主义道路,夺取中国特色社会主义新胜利的基本要求。

——摘编《中外历史纲要上册》

(3)根据材料三并结合所学,分别从改革、开放两个尺度对1978年-2012年的历史进行一次最合理的分期,并说明理由。 -

7、阅读材料,完成下列要求。

第十条:会员国有义务尊重并保持所有联盟各会员国之领土完整及现有之政治上独立,以防御外来之侵犯。

第十一条:如果有任何战争或战争威胁,联盟“应采取适当有效之措施以保持各国间之和平”

第十五条第七款:“如行政院除争执之一方或一方以上之代表外,不能使该院理事一致赞成其报告书,则联盟会员国保留权利施行认为维持正义或公道所必需之行动”。

第十六条第一款:对不顾仲裁或国际法庭判决或行政院审查后提出的报告书而发动战争的会员国实施制裁。

第二十一条:“国际协议如仲裁条约或区域协议类似门罗主义者,皆属维持和平,不得视为与本盟约内任何规定有所抵触”。(门罗:美国总统,曾发表宣言称美洲是美洲人的美洲,将拉丁美洲视为自己的势力范围)

——摘编自徐蓝《国际联盟与第一次世界大战后的国际秩序》

根据材料,结合所学,从维护世界和平的角度评价国际联盟。

-

8、阅读材料,回答问题。

材料一 汉朝在西域利用屯田的方式进行开拓并逐步建立起对西域诸国的控制秩序,进而将汉在西北边防守御体系拓展至西域。故汉于西域之屯田,不仅为其经营西域之最有效手段,亦为其拓展西北边防唯一可用之手段。限于西域之自然与地理条件,汉廷难以如同河西那般大量移民与驻军,这也导致西域地区难以发展为一般之郡县,故终两汉之世,均以军府领护制度统御西域,将之以地缘战略防御区视之……这样一来,集地方开发与军事守御于一体的军屯,无疑是实现对西域控制的不二之选。

——李楠《汉代西域行政制度与屯戍体制研究》

材料二 虽然“天可汗”没有号令整个游牧世界的权力,但至少在“南北兼跨”时代,“天可汗”称号确实有助于唐朝更有效地统治北方草原归附部落。太宗以皇帝身份兼有可汗号,这与传统以皇帝为核心的天下观念有所不同,体现出唐初延续了十六国以来逐渐形成的兼容胡汉的政治文化……唐朝作为一个统治地域兼跨农耕、游牧等不同文明形态的国家,其在组织形式上并非单一、匀质的,在一体化基础上又呈现为更加灵活的组织形态。

——刘子凡《“天可汗”称号与唐代国家建构》

(1)、根据材料一,指出西域地区“难以发展为一般之郡县”的原因,结合所学,列举西汉王朝经略西域的具体举措。(2)、根据材料二,写出首个被尊为“天可汗”称号的皇帝,并概括说明“天可汗”称号与“南北兼跨”时代之间的关系,结合所学,指出唐朝边疆管理灵活的“组织形态”。 -

9、翻阅史书,无论是《史记》还是《资治通鉴》对陈胜、吴广起义都有类似记载:適戍渔阳九百人,屯大泽乡……会天大雨,道不通,度已失期。失期,法皆斩。”一些历史研究者因此得出秦朝法律严苛,陈胜吴广起义是由于秦律严苛导致的结论。然而1975年出土的睡虎地秦简,其中的《秦律·徭律》记载:“失期三日到五日,谇(官方训斥);六日到旬,赀(罚)一盾;……水雨,除兴(免除)”因此一些历史研究者得出秦律并不严苛,甚至还有点人情味的结论,进而推测大泽乡起义并非是秦律严苛所致。还有历史学家指出“暴秦”的形象深入人心,主要是汉代为了表明自己的正统合法,夸大其词的宣传而导致的。对此,下列说法正确的是( )A、历史文献资料不可信,必须要有考古证据验证 B、历史事实虽是客观的,历史的书写却是需要合理想象的 C、对人们视为定论的说法不可盲从,应当搜集多方史料去检验 D、历史诠释需坚守客观立场,应该力求规避历史学家的主观认识

-

10、在中俄尼布楚谈判过程中,耶稣会传教士徐日升和张诚担任中国代表团的翻译和顾问,弥补了中方代表索额图等人对国际法掌握的不足,促使《尼布楚条约》在平等互惠的基础上成功缔结,并起到了中俄之间斡旋人的重要作用。对此认识正确的是( )A、标志着清政府正式开启近代新式外交 B、国际法规则随着西学东渐传入了中国 C、两位传教士的加入是谈判成功的决定因素 D、国际法的原则在当时被国际社会普遍遵守

-

11、英国皇家历史学会教授波琳·克罗夫特认为,在欧洲社会由中世纪向现代社会转变过程中,强有力的君主制是关键的一环。强大的君主权威对于这些国家是有益的,因为他们是爱国主义的核心,能给予国家明确的领导。下列体现该学者观点的史实有( )

①亚历山大远征波斯帝国 ②亨利八世授意议会通过《至尊法案》

③路易十四修建凡尔赛宫 ④神圣罗马帝国皇帝签订《威斯特伐利亚和约》

A、①② B、②③ C、②④ D、③④ -

12、元代颁布《宝钞通行条例》,规定宝钞是法定货币,朝廷收税、俸饷以及民间买卖、借贷等均以宝钞为准,金银和铜钱不得参与流通,违者治罪,也禁止民间实物交易,同时严格规定了现金准备制度,以白银来保证宝钞的信用,定期检查准备金库存和钞库执行情况。至元十九年(1282)又颁布《整治钞法条画》,规定“买卖金银,付官库依价倒换;私自买卖者,金银断没一半给告捉人充赏,十两以上下决杖有差。”据此可知( )A、元朝政府重视对金银等贵金属的控制 B、元朝严禁金银与“宝钞”之间的兑换 C、元朝政府滥印纸币,导致了恶性通货膨胀 D、元朝实行金银铜钱、纸币并行的货币体制

-

13、中国古代监察体制一直是专制帝王巩固统治的重要手段。下列史料所记载的监察体制,按照其存在的先后顺序排列,正确的是( )

①“刺史班宣,周行郡国,省察治状,黜陟能否,断治冤案,以六条问事”

②“都察院设左、右都御史各一人,职专纠劾百司,辩明冤枉,提督各道”

③“郡守掌治其郡,有丞;尉掌佐守典武职甲卒;监御史掌郡监”

④“台谏之官,俱职言事,台谏官者人主之耳目,中外之事皆得以风闻”

A、③②①④ B、①②④③ C、③①②④ D、③①④② -

14、秦汉以来,中国与外部世界的交往规模不断扩大,对外关系在明清时期也发生了重大转变。下列地点与史实对应正确的是( )

A、隋朝常骏从①处出航达到赤土国 B、元朝马可·波罗由②回到威尼斯 C、宋朝开辟了由③处出发到日本的航路 D、明朝为防范蒙古骑兵入境袭扰在④设置军镇

A、隋朝常骏从①处出航达到赤土国 B、元朝马可·波罗由②回到威尼斯 C、宋朝开辟了由③处出发到日本的航路 D、明朝为防范蒙古骑兵入境袭扰在④设置军镇 -

15、如下图是某同学在学习战后国际组织时的学习笔记,据此判断,该笔记记录的国际组织可能是( )

背景:金本位制崩溃,美国霸主地位…

机制:美元与黄金挂钩,各国货币与美元挂钩...

影响:稳定了国际金融,促进了国际贸易

A、关税与贸易总协定 B、国际货币基金组织 C、世界贸易组织 D、亚洲基础设施投资银行 -

16、列宁对西方某一制度的评价是“资产阶级立宪国家的历史也在相当大的程度表明,更换部长意义极小,实际的管理工作掌握在一支庞大的官吏队伍手中,这支官吏队伍浸透了反民主的意识,同地主和资产阶级有千丝万缕的联系,在各方面都依附他们……”根据以上材料判断列宁评价的是哪一制度( )A、恩赐制 B、个人赡徇制 C、政党分肥制 D、文官制度

-

17、1832年,英国进行第一次议会改革,英国选民从人口总数的大约2%增加到3.3%,中等阶级大体获得选举权,但工人阶级被排斥在外。1836年后,工人阶级为争取选举权掀起了宪章运动。1866年后,英国通过两次议会改革,至1885年基本实现了成年男子普选权。关于英国议会三次改革下列说法正确的是( )A、标志着英国专制王权的结束 B、适应了英国经济发展状况 C、巩固了议会的权力中心地位 D、标志着英国实现全民普选

-

18、某学者在谈及中世纪基督教会曾说:“政治化的教会也有其积极的一面,如发展教育,在修道院中整理古籍、古代的经书,慢慢后来又加上了天文学、逻辑学等等,发展成后来的大学,这是教会做的一件好事。”这表明( )A、教会在文化传承方面发挥了重要作用 B、宗教伦理旨在强化教会对人们的控制 C、开办学校发展教育是教会的主要职责 D、近代西方文明的理性源自于基督教会

-

19、《法国民法典》中的契约法部分几乎完全来自深受罗马法影响的南部成文法,而日耳曼习惯法,特别是巴黎习惯法,首先在家庭法和继承法中得到体现。日耳曼土地法的公示原则则被民法典以登录和登记制的僵化形式加以接受。由此可知( )A、近代西方法律制度特别注重保护个人基本权利 B、《民法典》完全照搬了罗马法和日耳曼法的立法形式 C、《民法典》的颁布标志着法国资产阶级法律制度的形成 D、罗马法和日耳曼法对近代法国法律制度形成有重要影响

-

20、朝鲜战争爆发后,美国政府宣布管制中国在美国管辖区的一切公私财产并禁止一切在美国注册的船只开往中国港口。对此中国政府予以坚决回击,决定对美国以及追随美国的英国等在华企业实行收购、接管、代管、自行歇业等方式,对外国团体或私人在华的房地产及其他财产进行了相应处理。下列中国外交政策最能符合这一历史现象的是( )A、“一边倒” B、“另起炉灶” C、“打扫干净屋子再请客” D、和平共处五项原则