相关试卷

-

1、1650—1900年的世界人口变化(百分比)。依据表格可知( )

年代

欧洲

北美洲

拉丁美洲

大洋洲

非洲

亚洲

1650

18.3

0.2

2.2

0.4

18.3

60.6

1750

19.2

0.1

1.5

0.3

13.1

65.8

1850

22.7

2.3

2.8

0.2

8.1

63.9

1900

24.9

5.1

3.9

0.4

7.4

58.3

A、工业革命改变世界人口比例 B、世界各地人口数量变化不大 C、拉丁美洲人口比例持续增长 D、欧洲人口呈现不断下降趋势 -

2、某同学在学完“欧洲的思想解放运动”后,进行了如下总结。其中恰当的是( )A、“要有勇气运用你自己的理智。”——文艺复兴 B、“科学和工程是将想法变成真实的工具。”——科学革命 C、“每个人都是自己的牧师。”——宗教改革 D、“我只要求凡人的幸福。”——启蒙运动

-

3、某班兴趣小组围绕某一主题开展研究性学习时,将收集的资料做了汇总整理(如下图),他们研究的主题最有可能是( )

13世纪开始,伊比利亚半岛居民已经开始寻找资源和可开垦的土地

14—15世纪,地中海沿岸出现资本主义萌芽,商品经济发展迅速

“寻金热”席卷欧洲,西葡两国中央集权专制政府支持航海事业

奥斯曼帝国威胁到东西方陆路贸易通道安全,影响双方的商贸来往

人文主义鼓励冒险精神,天主教传播基督教的热情极高

西欧民族国家的产生,西葡率先建立起中央集权的民族国家

A、苏丹统治下的东西方贸易与交流 B、亚历山大大帝东征与基督教的传播 C、人类历史从分散走向整体的动因 D、西欧民族国家产生与资本主义萌芽 -

4、玉米、马铃薯等作物在16世纪传入欧亚大陆。中国《滇南本草》(1565年)记载玉米种植技术,至18世纪华北、西南山区开垦面积扩大30%,推动人口突破3亿。欧洲因马铃薯种植普及,爱尔兰人口1700—1845年从200万增至830万,高纬度地区农业带向北扩展。材料反映出新航路的开辟导致( )A、新型种族结构的诞生 B、人口和动物全球流动 C、自然环境状态的改变 D、全世界物种的大交流

-

5、工业革命后,英国民众的日常休闲逐渐远离宗教生活,与原来到教堂做祷告相比,人们更愿意到酒吧喝酒、观看体育比赛和从事各种体育活动。原来只有贵族才能享受的休闲生活也逐渐走进普通民众的日常。材料主要表明工业革命后( )A、公民政治地位获得提升 B、贵族的特权被彻底废除 C、国民文化素养得到提高 D、民众生活水平有所改善

-

6、1727年,德国哲学家布尔芬格尔出版了《由儒家典籍所见的政治与道德的学说及其实例》,表达了对中国德治主义的向往,称誉中国是一方乐土,中国的众王皆为真正的哲学家。他希望在欧洲境内,政治和哲学能够合为一体。这位哲学家意在( )A、借助德治优势,解决法治困境 B、借鉴东方哲学,优化西方哲学 C、传播新教思想,提高国民素质 D、冲破专制桎梏,呼唤理性政制

-

7、伏尔泰曾说:“使一个受人尊敬而富裕的国王,有无限的权力做好事,却无力为非作歹……一边是贵族重臣,一边是城市代表,与国君共分立法之权”。践行这一思想的是( )A、德国君主立宪制 B、美国三权分立制 C、法国民主共和制 D、英国君主立宪制

-

8、古代美洲的印第安人创造了灿烂的文明。他们在农业和贸易发展的基础上,印第安人在中美洲、南美洲创造了玛雅、阿兹特克和印加文明。玛雅文明区位于( )A、尤卡坦半岛 B、特斯科科湖 C、巴西 D、安第斯山脉

-

9、5—7世纪,地中海地区、东北非地区及印度洋地区暗流涌动,阿克苏姆王国属于三大地区的交汇处,地区之间的文明交流与互动构成了古代晚期的文明交往格局。在文明交往互汇的过程中,形成了具有阿克苏姆特色的对外交往格局。材料主要强调阿克苏姆王国( )A、文化结构复杂,城邦兴盛 B、农业文明先进,传播广泛 C、对外交流频繁,文化繁荣 D、造船水平较高,商业进步

-

10、15世纪的奥斯曼土耳其帝国在灭亡拜占庭帝国的同时以“罗马继承者”自居,并在其所征服地区强制推行了伊斯兰化政策。这一典型政策直接导致( )A、帝国最高统治者苏丹 B、建立政教合一的政权 C、控制连接亚欧的商路 D、首都君士坦丁堡改名

-

11、自8世纪中叶阿拉伯帝国建立,就把大批古代希腊、罗马、波斯、印度的各种著作译成阿拉伯文,史称百年翻译运动。来自不同民族、信仰不同宗教的阿拉伯学者在翻译典籍的同时,还作了许多富有价值的注释,并通过消化、改造和创新,撰写了大量社会科学和自然科学著作。这些阿拉伯人( )A、成为东西方文化交流的桥梁 B、推动阿拉伯帝国经济的繁荣 C、吸收和融合了东西方的文化 D、促进西欧、北非文化的发展

-

12、公元4世纪起,(君士坦丁创建的新型货币)索利多成为地中海贸易的通用货币,商队通过君士坦丁堡将中国瓷器、波斯地毯转运至西欧,形成横跨欧亚非的贸易链条。被马克思称为“东西方之间的一道金桥”。这可用于解释( )A、君士坦丁堡成为沟通东西方的桥梁 B、拜占庭帝国境内的工商业发达繁盛 C、索利多金币制度促进欧亚商路形成 D、君士坦丁借币制改革垄断商路贸易

-

13、1215年6月15日,几十名贵族和主教逼迫英王约翰,签署的一份名为《大宪章》的政治文件。《大宪章》中提到“由二十五名贵族组成的委员会,可联合全国人民共同使用权力,来否决国王的命令;并且可以使用武力,占据国王的城堡和财产。”材料集中体现了《大宪章》是( )A、自由的基石 B、民主的基石 C、专政的基石 D、共和的基石

-

14、伴随着中古西欧商业的复兴,商人阶层兴起。封建商人的居住地后来成为城市,而城市的目标就是摆脱封建勒索,独立进行商业活动。他们通过多种途径从封建领主那里获得了独立的司法权、城市的自治管理权。结合所学可知,以下不是封建商人成功采用的“途径”( )A、组建行会 B、和平谈判 C、武装暴动 D、金钱赎买

-

15、地理位置的临近在文明的传递上起了决定性作用。例如,字母文字的流传。结合所学,下图中A、B、C、D四处语言文字依次对应( )

A、阿拉马字母、腓尼基字母、拉丁字母、希腊字母 B、腓尼基字母、埃及文字、希腊字母、拉丁字母 C、腓尼基字母、埃及文字、拉丁字母、希腊字母 D、阿拉马字母、埃及文字、拉丁字母、希腊字母

A、阿拉马字母、腓尼基字母、拉丁字母、希腊字母 B、腓尼基字母、埃及文字、希腊字母、拉丁字母 C、腓尼基字母、埃及文字、拉丁字母、希腊字母 D、阿拉马字母、埃及文字、拉丁字母、希腊字母 -

16、两千多年前,中国和希腊两大文明在亚欧大陆两端交相辉映,为人类文明演进作出了奠基性贡献”。他们为“人类文明”所贡献的发展形式分别为( )A、农耕文明 大陆文明 B、农耕文明 海洋文明 C、海洋文明 游牧文明 D、海洋文明 大陆文明

-

17、纵观人类文明长河,制度嬗变轨迹镌刻着人类突破生存困境、构建秩序文明的集体智慧。阅读材料,完成下列要求。

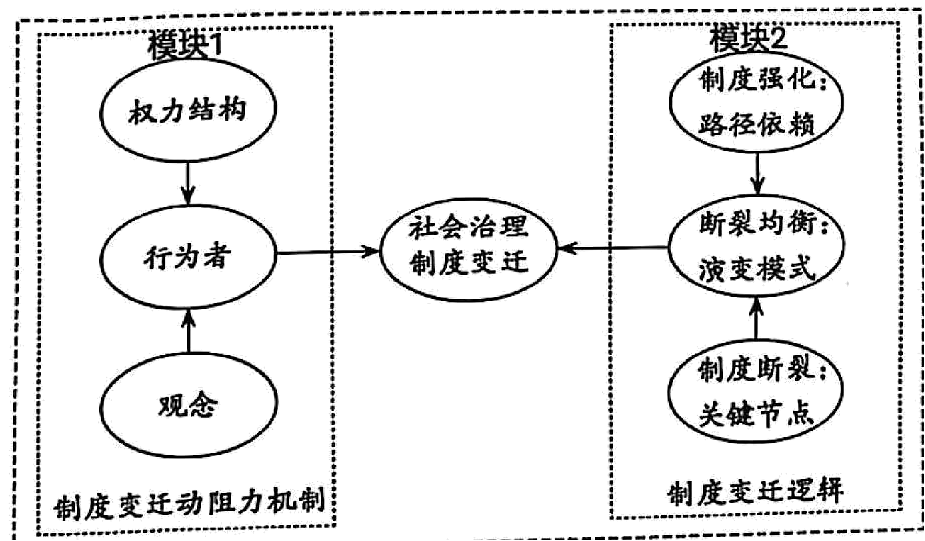

材料 基于历史制度主义视角下的制度变迁分析框架图

——摘编自臧雷振、潘晨雨《中国社会治理体制变迁的轨迹、逻辑与动阻力机制——基于历史制度主义视角》

备注:路径依赖表现为制度演进过程中产生的惯性影响,制度会维持初始路径并不断自我强化。

(1)、根据框架图中模块1,分析西方文官制度形成的动力机制。如再增加模块3,请为其命名。(2)、根据框架图中模块2和所学知识,例举中华文明演进中国家制度与社会治理的相关史实,以“制度变迁”为主题,写一篇历史小论文。(要求:自选角度,自拟标题,文实例举充分,观点陈述正确,结论正确) -

18、近代以来,世界各国为技术进步提供法治化保障,激发创新活力。阅读材料,回答问题。

材料一 1624年英国的《垄断法》继承了1474年威尼斯共和国颁布的《专利法》。相比之下,英国《垄断法》更加注重对技术的创新发明,强调了专利保护的时间期限。英国政府更加注重发明创造者自身权利保护与整个社会经济效益之间微妙的平衡关系。一方面既要激励创造发明,鼓励本国的技术工人投身于发明创新和改造技术,另一方面,又要将所发明创造产品和技术广泛投入于生产、制造过程中,为社会带来更大经济效益。

在《垄断法》颁布之前,英国手工业还不够发达,当时纺织技术是从荷兰引进的。但是在《垄断法》颁布之后,这种情况就得到了巨大的逆转。在短短一个世纪,英国进入了史上少有的发明高峰时期。如珍妮纺纱机这种能快速增加纺纱效率的机器,在英国迅速传播蔓延。珍妮纺纱机的出现,宣告了工业革命已经拉开了帷幕。

——摘编自赵方捷《从英国专利保护制度的历史变迁看其对英国经济增长的持续作用》

材料二 1883年,为解决知识产权的国际保护问题,欧美国家相互合作,协商达成了《保护工业产权巴黎公约》,成立保护工业产权(包括专利权)的国际专利局。《巴黎公约》并没有给缔约国提供一套统一适用的专利法和商标法,仅仅为缔约国规定了相互保护工业产权的几项基本原则。该公约在工业产权的国际保护方面起到了主要作用,但由于其国民待遇原则,表面上的平等掩盖了事实上的不平等,发达国家借助其强权主导全球专利权保护的国际规则。

——摘编自熊英《知识产权法原理与实践》等

(1)、根据材料一,概括《垄断法》与《专利法》相比的进步之处。结合所学,简述《垄断法》的颁布如何在技术层面拉开工业革命的“帷幕”。(2)、根据材料二并结合所学,从背景、目的、影响等角度简要评析《保护工业产权巴黎公约》。 -

19、“中国式现代化”展现出中国共产党、中华民族和中国人民强大的道路自信。阅读材料,回答问题。

材料一 早期中国共产党人认为现代化只代表积极进步的抽象含义,随着革命实践的深入,上升到具体化的范畴。1923年翟秋白在《现代文明的问题与社会主义》一文中指出“现代文明”首要的是发展“技术文明”,较早触及了现代化文明的核心要素。在整个新民主主义革命时期,党的实践活动主要围绕驱逐列强、打倒封建军阀的革命战争展开,因此对现代化的认知主要局限于军事器物层面,初步涉猎工农业生产现代化领域,未能上升到完整、全面的战略高度。1938年周恩来在《怎样进行持久抗战》一文中指出:“我们虽不赞成为唯武器论的观点,然而军事技术的提高,装备的现代化,是迫切需要的。”1944年毛泽东在陕甘宁边区工厂讲话中提到:“要打倒日本帝国主义,必须有工业;要中国的民族独立有巩固的保障,就必需工业化。”在革命胜利关头,毛泽东在七届二中全会上又指出,我们“取得了或者即将取得使我们的农业和手工业逐步地向着现代化发展的可能性。”这为新中国成立后中国的经济建设初步规制了现代化的轨道。

——摘编自邵燕《中国共产党现代化观百年演进研究》

材料二 新中国成立后,毛泽东依据现代化一般规律提出了国家工业化的发展方向,即“使中国稳步地由农业国转变为工业国”。他又在调查研究的基础上,实现了从“以苏为师”向“以苏为鉴”的转变,确立了“现代化不等于苏联式”的观念,开始独立思考适合中国情况的工业化和现代化道路。他指出,中国的社会主义现代化是以工业化为主要内容的农业、工业、国防和科学技术全面发展的现代化。

改革开放和社会主义现代化建设新时期,邓小平从中国实际出发,以“小康社会”“小康之家”作为现代化建设的阶段性目标。党的十八大以来,习近平总书记对现代化的认知实现了进阶式转变,提出了新时代的“全面现代化”。全面现代化区别于西方以经济现代化、物质现代化为核心的单一性现代化,是以人的现代化为核心的经济现代化、政治现代化、文化现代化、社会现代化、生态文明现代化等“五位一体”的现代化。

——摘编自段治文、张晓委《新中国成立以来中国式现代化自主认知体系构建的演进历程》

(1)、根据材料一,概括新民主主义革命时期中国共产党现代化观的特征,并分析建国前党的现代化认知产生的影响。(2)、根据材料二并结合所学,归纳新中国成立以来“中国式现代化”内涵的变化并简析推动其变化的因素。 -

20、文治修明以定邦,武功赫奕而拓疆。阅读材料,回答问题。

材料一 《汉书·武帝纪赞》谓帝:“罢黜百家,表章六经,兴太学,修郊祀,改正朔,定历数,协音律,作诗乐,举封禅,号令文章,焕焉可述。后嗣得遵洪业,有三代之风。以帝之雄才大略,不改文、景之恭俭,虽《诗》《书》所称,何以加焉?”是专赞武帝之文事,而武功则不置一词。抑思帝之雄才大略,正在武功。

——摘自【清】赵翼《廿二史札记》

材料二 《群书治要》(唐太宗命魏徵等人编撰)系统总结了古代治国理政的理论精华,是贞观君臣施政的重要理论依据。唐太宗赞此书“博而且要,见所未见,闻所未闻,使朕致治稽古”。“以史为鉴”是《群书治要》的重要立意,书中共50卷的内容里,“史部”就占20卷,收录了《史记》《汉书》《后汉书》《三国志》《晋书》等前代史籍著作,呈现出数千年国家治理、朝代兴衰之概貌。《群书治要》的“子部”收录了儒、道、法、兵、杂、墨、名诸家政论,呈现出贞观君臣处理“统一”与“多元”关系的权变智慧。《群书治要》对“贞观之治”的出现具有直接、深刻和全面的影响。

——摘编自刘海天《〈群书治要〉对“贞观之治”的历史影响》

(1)、根据材料一,概括班固和赵翼对汉武帝评价的异同点。结合所学,列举事实说明“帝之雄才大略,正在武功”的原因。(2)、根据材料二和结合所学,简述唐太宗的作为如何推动“贞观之治”局面的开创,阐明《群书治要》“对‘贞观之治’的出现具有直接、深刻和全面的影响”的理由。