相关试卷

-

1、2025年1月,中国发布的人工智能大语言推理模型DeepSeek-R1,以出色的性能、更低的成本和更短的训练时间惊艳了全球。DeepSeek的成功引发了又一轮人工智能研发热潮。目前除了中、美两大强国外,全球多个国家竞相投入更多力量以推动人工智能产业和技术的不断发展。这说明( )A、社会信息化发展使世界各国更加相互依存 B、人类的前途和命运将由人工智能决定 C、尖端科技的竞争本质上是综合国力的较量 D、人工智能已在全球范围得到推广普及

-

2、有史家论及1590至1630年间从亚洲返回欧洲各国的商船情况时,整理表格如下(部分)。从这一变化可推知,当时( )

年份

葡萄牙

荷兰

英国

1590

4

0

0

1600

6

8

0

1615

1

5

2

1620

2

6

2

1630

1

9

4

A、西欧国家开辟了往返亚洲的航线 B、葡萄牙商人的航海事业失去了王室的支持 C、世界贸易形成了多中心的新格局 D、新型商业组织推动了荷、英两国海外贸易 -

3、“教随国定”原则的拉丁文原意为“谁的领地,谁的宗教”。这一原则经《威斯特伐利亚和约》被推广到欧洲的一切新教教派。此后欧洲各邦国的统治者有权决定自己领地内的官方宗教信仰,领地内的臣民在信仰上必须服从统治者的选择。这一原则( )A、强化了基督教对人们思想的控制 B、顺应了德意志地区由分裂走向统一的趋势 C、增强了欧洲国家主权与独立意识 D、推动了欧洲各国形成政教合一的统治模式

-

4、有史家认为,这片土地见证了人类历史的诸多关键节点:从农业的起源到铁器的最早冶炼,从印欧人的迁徙到丝路商旅的往来,从帝国的争霸到文明的兴替……至今仍是全球地缘政治的热点地区。“这片土地”是指( )A、巴尔干半岛 B、小亚细亚 C、两河流域 D、伊朗高原

-

5、周恩来参加某次国际会议时,致电毛泽东并中共中央:“根据三天会场情况看来,朝鲜问题的讨论形成敷衍局面,因美国不打算解决问题,法国对朝鲜问题又不便发言,英国也表示不想发言。”“皮杜尔(时任法国外交部长)急于要商谈印度支那问题”。据此可知,该会议是( )A、华盛顿会议 B、旧金山会议 C、日内瓦会议 D、万隆会议

-

6、如图是一张发行于“中华民国三十七年”12月的纸币。这张纸币的首批流通区域最有可能是( )

A、东北地区 B、华北地区 C、东南地区 D、西南地区

A、东北地区 B、华北地区 C、东南地区 D、西南地区 -

7、比利时传教士南怀仁(1623~1688)于顺治十六年(1659)来华传教,后成为康熙帝的科学老师。在相当长的时间内,他从早到晚给康熙帝讲授西学。他们“畅谈”的话题可能涉及( )A、西洋火炮对于抵抗沙俄的重要性 B、蒸汽机车的机械构造和运行原理 C、牛痘接种法在西方的推广和普及 D、番茄已成为百姓喜闻乐见的蔬菜

-

8、西汉前期流行的黄老无为思想,曾在北宋前期再度活跃。但与西汉前期不同的是,北宋的“无为”有“朝廷防制、纤细具备”的基础,故变之难,即李沆所谓“妄有更张,即所伤多矣”。据此可知,北宋前期“无为”的盛行( )A、巩固了国家的统一和安定 B、造成了官僚队伍的不断膨胀 C、推动了经济的恢复和发展 D、助长了因循守旧的政治风气

-

9、春秋时期,居住在“晋南鄙”的姜戎氏称自己“饮食衣服不与华同,贽币不通,言语不达”,但亦能赋《诗》以明其志;位于东南地区的吴国贵族亦自称“周之胄裔”“比于诸华”“同于先王”。这反映出当时( )A、周天子丧失天下共主地位 B、华夏认同观念逐渐形成 C、周边民族完全融入华夏族 D、传统政治秩序遭到破坏

-

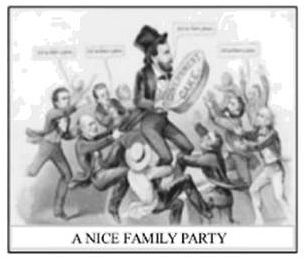

10、如图是19世纪的美国政治讽刺漫画《美好的家庭聚餐》,画面中美国总统尤利西斯·格兰特(1869~1877年在任)手持一块蛋糕,被高喊“分我一片”(Let us have a piece)的人群团团围住,他只能无奈地大喊“静一静”(Let us have peace)。这幅漫画意在讽刺当时的美国( )

A、总统权力不受约束 B、文官人数急剧膨胀 C、国家管理职能扩展 D、政党分肥存在弊端

A、总统权力不受约束 B、文官人数急剧膨胀 C、国家管理职能扩展 D、政党分肥存在弊端 -

11、拿破仑帝国覆灭后,意大利诸邦纷纷以本邦君主名义颁布了各自的民法典,但这些民法典不过是《法国民法典》的意大利语译本。意大利王国在实现统一后,又颁布了新的民法典。然而这部新的法典依然套用《法国民法典》的结构,内容上的改动也并不明显。由此可知,《法国民法典》( )A、影响了欧洲的普通法传统 B、推动了意大利民族语言的使用 C、发展为世界性的法律体系 D、成为意大利编纂民法典的蓝本

-

12、西方学者常常强调近代科学的古希腊-罗马渊源,却刻意忽视了阿拉伯-伊斯兰文化对近代科学的贡献。下列科学成就由阿拉伯学者取得的是( )A、证明日环食发生的可能性 B、创制“阿拉伯数字” C、发明世界上最早的太阳历 D、精确计算出地球周长

-

13、20世纪70年代,20岁的刘中平从辽宁瓦房店来到贺兰山脚下,参与西北轴承厂筹建工作。那时候,和刘中平相似的工人、干部、知识分子有数百万人,他们怀着奔涌的激情,投身到广阔的西部地区,开启了轰轰烈烈的建设事业。刘中平参与的这项建设事业( )A、改善了我国的工业布局 B、完成了国民经济结构的调整 C、响应了西部大开发战略 D、奠定了新中国工业化的基础

-

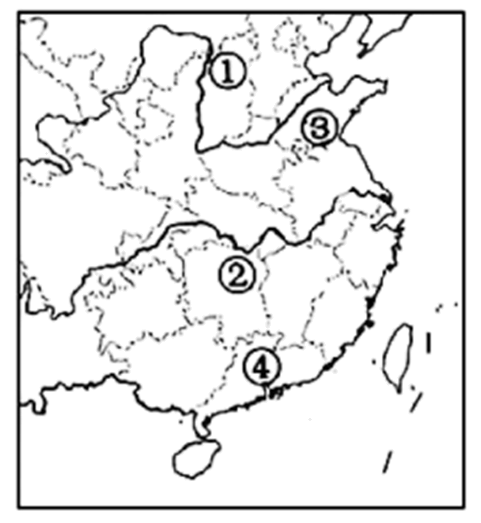

14、1941年12月7日,太平洋战争爆发。12月下旬,日军十余万向中国军队发起攻击。第9战区司令长官薛岳指挥13个军共17万余人拼死抵抗,给日军以相当的损耗和迟滞。这是在整个国际反法西斯战争形势严峻之时,中国战场取得的唯一的大胜仗。这次大胜仗发生的地点位于下图中的( )

A、① B、② C、③ D、④

A、① B、② C、③ D、④ -

15、下面是一位同学整理的某部晚清史地著作的资料卡片。

·涉及当时世界的80个国家和地区

·内容涵盖地理、历史、经济、文化、风土人情

·重点是对欧美国家的考察和介绍

·被誉为中国近代第一部世界地理著作

据此可知,该著作是( )

A、《四洲志》 B、《海国图志》 C、《瀛寰志略》 D、《资政新篇》 -

16、2025年春节,“黑眼圈魔童”哪吒的形象(图一)火遍了大江南北。据学者考证,哪吒形象最初源于印度。宋代以前,中国的哪吒一直是头戴宝冠,身披铠甲,手托宝塔的佛教护法神形象(图二)。明代小说中的哪吒又被列入了中国的道教神仙序列,形象也转变为脚踩风火轮,手持火尖枪的少年英雄。据此可知( )

图一“黑眼圈魔童”哪吒 图二 宋代以前的哪吒形象

A、哪吒的初始形象在魏晋南北朝时期传入了中国 B、哪吒为代表的佛教文化开始与中华文化相融合 C、哪吒在历史上从来就没有统一固定的标准形象 D、哪吒形象的变迁体现出中华文化很强的包容性 -

17、北魏孝文帝曾说:“圣人之大宝惟位与功,是以功成作乐,治定制礼”“营国之本,礼教为先”。他在推行改革时又说:“自上古以来及诸经籍,焉有不先正名,而得礼乎?”“依《周礼》制度,班之天下”。孝文帝上述言论旨在( )A、推崇儒家思想以强化统治 B、着力推动鲜卑族教育改革 C、援礼入法以汉法代替旧法 D、消除民族差异以加快融合

-

18、仰韶文化最初于1921年在河南渑池仰韶村发现,此后中原地区发现类型相近的众多文化遗址皆以仰韶文化命名。其中陕西西安临潼姜寨聚落就是仰韶文化聚落形态的典型代表。这一文化遗存( )

①空间范围:黄河下游地区

②时间跨度:距今约7000至5000年前

③代表器物:薄如蛋壳的黑陶

④社会状况:贫富分化的状况尚不明显

A、①② B、①③ C、②④ D、③④ -

19、阅读材料,完成下列要求。

材料一 如图为《1500——1775年大西洋沿岸地区人口迁移情况示意图》

——(英)杰弗里。巴勒克拉夫主编《泰晤士世界历史地图集》

材料二 在欧洲殖民活动的区域内,传统的印第安文化逐渐消失,被新形成的多元文化所取代。来自欧洲不同国家和民族的移民,生活在美洲各地、各部落的印第安人,以及来自非洲不同地区和部族的黑人奴隶,共同成为这种多元文化的创造者。墨西哥已经在相当大程度上成为“混血社会”。在巴西,不同种族通婚的情况更普遍。在这个混血社会中,人们因为血统而分成等级。最高等级是出生于伊比利亚半岛的白人移民“半岛人”,处在最底层的是印第安人与黑人的混血儿“桑布人”

——摘编自齐世荣主编,刘新成、刘北成著《世界史·近代卷》

(1)、根据材料一并结合所学,指出1500-1775年大西洋人口迁移主要原因。(2)、从以上材料中提取信息,结合所学知识,以“人口迁徙与文化重构”为主题,写一篇历史小论文。(要求:自拟标题,史实例举充分,观点陈述正确,结论合理) -

20、阅读材料,完成下列要求。

材料一 陆上丝绸之路起源于我国历史上的西汉。当年汉武帝派张骞出使西域开辟的以首都长安为起点,经甘肃、新疆,到中亚、西亚,并连接地中海各国的陆上通道。而丝绸则是最具代表性的货物。丝绸之路是古代中西文明沟通的重要通道,连接人类两大文明,促进人类向前发展。而且历史持续2000多年,一直到今天。

——据白寿彝《中国通史》等整理

材料二 唐朝以来海上丝绸之路以中国的扬州,明州(宁波),泉州、番禺(广州)为起点。丝绸之路不仅仅运输丝绸,而且也运输瓷器、糖、五金等出口货物和香料、药材、宝石等进口货物。

——摘编自李庆新《海上丝绸之路》

(1)、根据材料一并结合所学,指出汉代陆上丝绸之路的路径并分析其影响。(2)、根据材料二,概括唐朝海上丝绸之路的特点。结合所学,分析唐朝以来海上丝绸之路发展的技术原因。