相关试卷

-

1、茶是中国对外贸易出口的重要商品。下表是1838—1855年广州、上海两地茶出口量的相关数据,下列说法中对两地茶出口量总体变化趋势的原因分析正确的是( )

年份

茶(磅)

广州

上海

1838—1842

42,353,000

—

1843

17,727,730

—

1844

69,327,500

1,149,000

1851

64,468,100

36,722,500

1852

36,127,100

57,675,000

1853

31,796,000

69,431,000

1855

16,700,000

80,221,000

①五口通商使中国旧有对外贸易格局发生变化

②广州民众自发抵抗英法联军使行商环境恶化

③太平天国运动对原有商贸体系造成一定影响

④东南互保章程使长江流域秩序免受战争破坏

A、①③ B、①④ C、②③ D、②④ -

2、四川《威远县志》(乾隆版)中有一份"十家牌",开首就告示:"严禁咽匪,禁止邪教、巡查赌博,踩缉逃盗,包唆词讼,酗酒打架……上各条挨户稽察,倘敢隐匿,罪连十家"。这说明当时( )A、地方基层自治成效明显 B、什伍连坐制度逐步形成 C、保甲治安职能严密苛峻 D、官员考核制度日趋完善

-

3、明代学者丘浚在《大学衍义补》中记述:“备书其在任行事功绩……凡有三等,一曰称,二曰平常,三曰不称,既书之,引奏取旨,令复职,六年再考,亦如之。九年统考……以定其升降之等”。此处表述的制度是A、上计制 B、考察制 C、考满制 D、考课制

-

4、下图内容来自吐鲁番地区出土的唐代寺院手实《唐神龙三年(707年)正月高昌县开觉等寺手实》(局部)。据此可知,唐代寺院( )

A、兼具户籍与土地管理的职能 B、成为管理西域的行政机构 C、冲击了儒家学派的主流地位 D、承担社会救济的重要责任

A、兼具户籍与土地管理的职能 B、成为管理西域的行政机构 C、冲击了儒家学派的主流地位 D、承担社会救济的重要责任 -

5、2004年,西北大学博物馆征集到井真成墓志。墓志记载,井真成是唐代开元年间由日本来唐的留学生,后来在开元二十二年(734年)逝世于中国,唐玄宗十分哀伤,命赠他为“尚衣奉御”,丧葬事务由官方负责。这反映了( )A、开元年间中日来往频繁 B、唐代实行团结的民族政策 C、当时对外政策开放包容 D、井真成政治地位十分显赫

-

6、下图为漫画“17世纪英王和议会的角力”,对“角力”理解正确的是( )

A、反映了工业资产阶级的诉求 B、体现了“议会”一词的最初含义 C、促成了三次议会制度的改革 D、结束了等级君主制的建立

A、反映了工业资产阶级的诉求 B、体现了“议会”一词的最初含义 C、促成了三次议会制度的改革 D、结束了等级君主制的建立 -

7、“绝圣弃智,民利百倍;绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有。此三者,以为文不足,故令有所属,见素抱朴,少私寡欲,绝学无忧。”下面主张与其相似的是( )A、“道德仁义,非礼不成。教训正俗,非礼不备” B、“贤者,举而尚之;不肖者,抑而废之” C、“邻国相望,鸡犬相闻,老死不相往来” D、“刑过不避大臣,赏善不遗匹夫”

-

8、改革开放以来,我国始终坚持以经济建设为中心,不断解放和发展生产力,国内生产总值年均增长9.5%,远高于同期世界经济平均发展水平。目前,我国已经是世界第二大经济体、制造业第一大国。以下关于改革开放的说法,正确的是( )

①实现中华民族有史以来最为广泛而深刻的社会变革

②是坚持和发展中国特色社会主义的必由之路

③是中国特色社会主义制度的最大优势

④是实现中华民族伟大复兴的关键一招

A、①② B、②④ C、①③ D、③④ -

9、如表为某一时期中共领导的晋西北各级政权中“进步分子”的成分统计表(单位:人)。它反映了( )

地主

富农

中农

贫农

商人

合计

附注

行署

2

5

11

4

2

24

无

专署

3

2

1

6

—

12

三专署

县级

1

2

11

2

—

16

静乐等五县

区级

—

1

6

4

—

11

临南一县

合计

6

10

29

16

2

63

无

占比(%)

9.8

16

45

26

3.2

100

无

A、国民革命时期农村政权建设 B、“工农武装割据”时期根据地政权建设 C、抗日战争时期中共政权特色 D、解放战争时期农村新型政权建设的探索 -

10、唐朝史学家杜佑指出:“昔东晋之宅江南也,……人无定本,伤理为深,遂有庚戌土断之令。财丰俗阜,实由于兹。”这反映出东晋时期( )A、政府控制的户籍趋于减少 B、租庸调制无法实施 C、“土断”增加了政府税源 D、士族利益受到保护

-

11、近代化转型是传统农业社会向现代工业文明的系统性变革过程。阅读材料,完成下列要求。

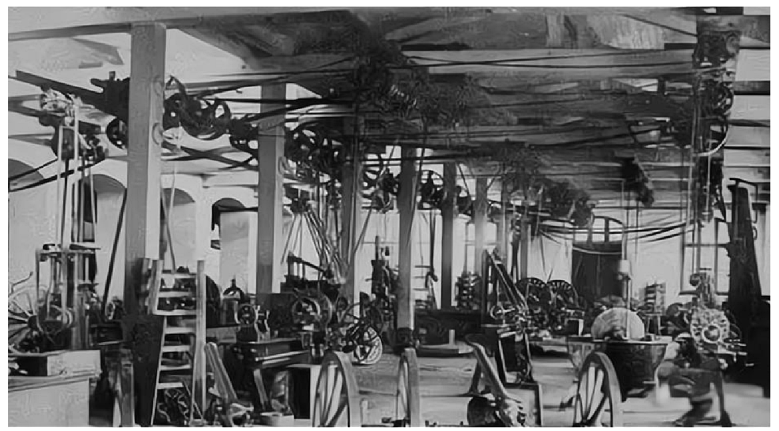

材料一

洋务企业——天津机器局(照片)

材料二 现代化作为一个世界性的历史过程,是指人类社会从工业革命以来所经历的一场急剧变革,这一变革以工业化为推动力,导致传统的农业社会向现代工业社会的全球性的大转变过程,它使工业主义渗透到经济、政治、文化、思想各个领域,引起深刻的相应变化。

——罗荣渠《现代化新论——世界与中国的现代化进程》

(1)、根据材料一并结合所学,例举两例与天津机器局同类型的洋务企业,简述洋务运动最终失败的原因。(2)、根据材料一、二,并结合所学,以“中国或西方的近代化”为主题写一篇历史小论文。(要求:自拟标题,史实例举充分,观点陈述正确,结论合理) -

12、阅读材料,回答问题。

材料一 铁路的发展极大地促进了工业革命的成功和成熟。铁路对于煤铁的需求进一步推动了这两个工业部门的发展。建设铁路也提供了新的就业机会……最重要的是,便宜又快捷的交通方式对工业经济的发展有可能产生多米诺效应。随着产品价格降低,快速的交通推动市场扩大,需求增长反过来要求有更多的工厂和更多的机器,这样就又强化了工业革命自我支持的特性。这种动态性标志着与欧洲传统经济的根本决裂……如此连续不断,自我支持性的经济增长就逐渐被视为新的工业经济的一个根本特性。

——杰克逊·J·斯皮瓦格尔——《西方文明简史》

材料二 工人对资产阶级的反抗在工业发展开始后不久就已经表现出来,并经过了各种不同的阶段……在马克思主义产生以前,西欧的工人运动大体上经历了三个发展阶段:第一阶段,工人尚未认识自己劳累、贫困和失业的根源,因此采取破坏机器、烧毁厂房的方式进行抗争;第二阶段,工人认识到不是机器坑害了他们,而是自己的厂主压榨他们,厂主是使自己受苦受难的祸首,因此就由破坏机器提高到开展自发的经济罢工,要求提高工资、缩短劳动时间等;第三阶段,由自发、分散的经济斗争发展到自觉有组织的政治斗争,甚至进行武装起义,要求夺取政权,要求消灭资本主义私有制度。最典型的就是法、英、德三国的三大工人运动浪潮叠起。

——据《社会主义运动:从理论到实践的转变》等整理

(1)、根据材料一,概括铁路“促进工业革命的成功”的原因,结合所学,指出第一次工业革命后的经济与“欧洲传统经济根本决裂”的表现。(2)、根据材料二并结合所学,对马克思主义产生前西欧工人运动予以简要评价。 -

13、思想解放是社会变革的先导,社会变革是对思想理论的实践。阅读材料,回答问题。

材料一 在14、15世纪,资本主义已经出现在意大利沿海城市,到16世纪又陆续出现在西欧其他国家。新生的资产阶级为了求得自身的发展,必须首先在思想上从中世纪的宗教神学的桎梏下解放出来。为此,他们便不得不借用作为基督教神学的对立物的、富有生活气息的、世俗的古典文化来表达自己的世界观和人生观。新兴的资产阶级就是在这个人生观的指引下开拓和发展西方资本主义社会的。1500年前后完成的地理大发现,就是这种人文主义精神的外在表现:

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史·近代史》(上卷)

材料二 作为知识阶层的精英、资产阶级的先锋,在18世纪积极领导和参与了启蒙运动的伟大思想家们都具有一种强烈的使命感,深感自己对社会、对他人负有不可推卸的责任。与此同时,他们对自身的力量也充满自信。诚然,这些伟大的“哲人”们并没有结成一个政党,但他们的思想却通过其脍炙人口的作品汇成了一股强大的洪流。这股强大的洪流不仅为即将到来的法国大革命做了充分的思想、舆论准备,而且还为新制度的建立扫清了多方面的障碍。

——吕一民《法国通史》

(1)、根据材料一,概括新兴资产阶级在这一时期借用“古典文化来表达自己的世界观和人生观”的原因,结合所学,简述这一时期“人文主义精神”的内涵。(2)、根据材料二并结合所学,写出启蒙思想家们对未来社会提出的基本政治思想,并概括“这股强大的洪流”对法国产生的影响。 -

14、对外交往深刻影响中国与世界的关系。阅读材料,回答问题。

材料一 中国通过海上贸易参与创建了世界市场,这个世界市场围绕白银运转,而白银围绕中国运转。经海上贸易流入的白银,解决了长期困扰明朝的贷币供给短缺问题;刺激了经济发展……最终驱动白银在世界范围内大流动的是中国,但通过白银连接全球贸易的却是欧洲人。无论是以马尼拉为据,点的西班牙人,还是以澳门为据,点的葡萄牙人,都需要用美洲白银来填补与中国的巨额贸易赤字。和欧洲、美洲白银平行进口的还有一条不能忽略的渠道,那就是日本的白银。

——摘编自葛兆光主编《从中国出发的全球史》

材料二 下表是根据《中外历史纲要》教材整理的“中国改革开放历史进程”(部分)

时间

进程

1978年

中共十一届三中全会召开,作出实行改革开放的战略决策

1980年

中央决定设立经济特区,实行特殊的经济政策和管理体制

1982年

中共十二大召开,提出“建设有中国特色的社会主义”重大命题

1987年

中共十三大召开,提出社会主义初级阶段理论

1992年

中共十四大召开,明确提出建立社会主义市场经济体制

2001年

中国正式加入世贸组织,更深层次地参与国际规则的制定

2010年

中国经济总量跃升至世界第二位,成为世界第二大经济体

(1)、根据材料一并结合所学,例举两个太平洋贸易的主要中转站,概括白银“大流动”对当时中国商业贸易的影响。(2)、根据材料二并结合所学,写出改革开放开始的标志和1980年在福建设立的经济特区,概括改革开放和社会主义现代化建设新时期的巨大成就。 -

15、重大历史事件由若干历史事件构成,历史事件又由若干小事件构成,由此形成不同的等级和层次。下列选项符合上述表述的是( )A、九一八事变——卢沟桥事变——台湾光复 B、第二次世界大战——苏德战争——斯大林格勒战役 C、雅尔塔会议召开——《联合国宪章》发表——德国投降 D、纳粹党成立——纳粹党攫取德国政权——世界经济大危机

-

16、1922年列宁指出:“我们在设法建立合营公司。这种公司的资本,一部分属于私人资本家,而且是外国资本家;另一部分属于我们。第一,我们通过这种方式可以学习做生意,这对我们是必要的。第二,如果我们认为必要,我们随时都可以取消这种公司。”这一主张( )A、强调维护经济独立的重要性 B、力图争取有利的国际环境 C、体现了对社会主义建设的探索 D、为工业化建设指明了方向

-

17、下图为1919年8月30日美国《芝加哥论坛报》专栏记者凯里·奥尔发表于该报的漫画《后视图》。漫画意在揭示( )

漫画中威尔逊正在指挥合唱“持久和平”(Everlasting Peace),而合唱团成员的裤兜里都藏着左轮手枪,自左往右合唱团成员枪柄上分别写有:日本觊觎亚太(Pacific Control);英国关注海权(British Fleet);法国重提美法同盟(Franco American Alliance);意大利期待领土扩张(Greaterlaly)

A、美国主导了战后秩序 B、凡尔赛体系不够稳定 C、战后列强间矛盾加剧 D、国联缺乏强大约束力 -

18、在某份《宣言》中指出:“随着大工业的发展,资产阶级赖以生产和占有产品的基础本身也就从它的脚下被挖掉了。它首先生产的是它自身的掘墓人。资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的。”据此判断,该《宣言》( )A、指导了欧洲三大工人运动 B、揭露了资本主义制度和资本家剥削的秘密 C、标志着马克思主义的诞生 D、认为帝国主义是资本主义发展的最高阶段

-

19、1701年英国《王位继承法》规定:国王未经议会同意不得罢免法官;非英国出生者不得担任政府要职;所有法律须经议会通过方为有效。这些规定表明( )A、英国通过立法的形式保障民主 B、工业资产阶级对政治权力的需求 C、英国资产阶级代议制的最终完善 D、英国国王已处于统而不治的位置

-

20、1531年,最早的一家商品交易所在安特卫普开业,此后,阿姆斯特丹出现了粮食交易所伦敦办起了综合交易所。17世纪后,伦敦的证券交易所成为国际证券交易的中心。这些交易所的出现主要是由于( )A、商业革命的扩展,商业利润的刺激 B、欧洲贸易中心转移到了大西洋沿岸 C、价格革命进行,经济关系的搅动 D、欧洲人文思想的广泛传播