相关试卷

-

1、清嘉庆、道光年间,张家口権关收入年均可达白银六万两。第二次鸦片战争后,随着外商大量涌入,往来于此的商贸活动激增,但榷关收入却不断下降,光绪年间,年均收入仅三四万两。这种变化主要缘于( )A、社会环境动荡不安 B、税收机制不完善 C、外国商品大肆倾销 D、贸易规则不平等

-

2、明嘉靖年间,俞大猷上疏建议,渔民出海时“渔船大者二十五只为一艅”,“小者五十只为一艅”,令每综“合造楼船一只以为兵船”,其“驾船兵哨”由官府“照依雇兵之例,给与口粮”,使其“大小相资,各有实用”。该建议( )A、有助于完善海防体系 B、有利于扩充水师建制 C、着眼于维护海外贸易 D、致力于减轻财政负担

-

3、宋代,雕版印刷日益兴盛,工匠可以雕刻出更趋精美的花纹图案,遂使利用雕花木板印制花布的夹缬法成为各种印花技术中最时兴的一种。由此,雕版印刷从业者中分化出一批专门从事雕造花板的工匠。这表明( )A、手工业产品商品化程度加深 B、工艺改进推动手工业发展 C、手工业与农业生产日趋分离 D、城市发展促进手工业进步

-

4、大酺是指朝廷特许的官民会聚宴饮。有学者统计:唐太宗朝赐大酺九次,高宗朝赐十三次,每次持续三天或五天;武则天当政时赐大酺二十次,主要集中于其称帝前后,多为七天甚至有三次长达九天。这反映出武则天( )A、意欲规范国家礼制 B、积极推动社会经济发展 C、注重加强君臣互动 D、急于宣扬其称帝合法性

-

5、汉代悬泉置遗址出土了有关粮食等物资出入管理的简牍,其侧面多见用书刀刻上表示数字的刻齿符号。经研究,刻齿符号所表示的数字与简牍文书中所记数量相符。这些刻齿符号的使用( )A、体现了行政管理的严密 B、保障了政令传递的有效性 C、适应了贸易发展的需要 D、表明了文书体例的规范化

-

6、先秦时期某学派主张:攻战类乎盗贼之行为,乃大“不义”;攻战之事常招致灭亡之祸,亦“无利”于国家。据此判断,该学派是( )A、道家 B、儒家 C、墨家 D、法家

-

7、阅读材料,完成下列要求。

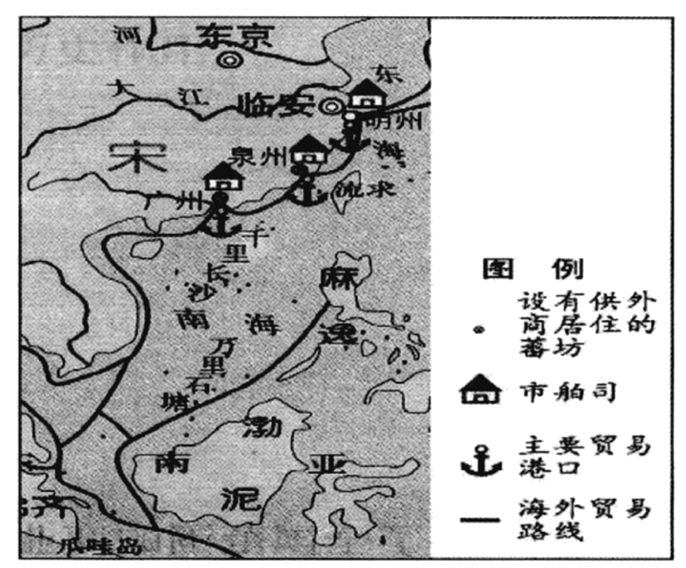

材料一 下图为宋代对外贸易(局部)示意图。2021年,“泉州:宋元的世界海洋商贸中心”被列入《世界遗产名录》。联合国教科文组织世界遗产委员会认为:泉州一系列遗址展示了10—14世纪中国在海洋贸易中的核心地位。泉州22处代表性古迹遗址包括:市舶司遗址、磁灶窑址、德化窑址、安溪青阳下草埔冶铁遗址、洛阳桥、安平桥、石湖码头、泉州府文庙、老君岩造像、伊斯兰教圣墓、九日山祈风石刻、六胜塔等。

材料二 我们要共同倡导重视文明传承和创新,充分挖掘各国历史文化的时代价值,推动各国优秀传统文化在现代化进程中实现创造性转化、创新性发展。

我们要共同倡导加强国际人文交流合作,探讨构建全球文明对话合作网络,丰富交流内容,拓展合作渠道,促进各国人民相知相亲,共同推动人类文明发展进步。

——摘编自习近平《携手同行现代化之路》

(1)、根据材料一,结合所学,说明“泉州:宋元的世界海洋商贸中心”的世界文化遗产价值。(2)、根据材料二,结合所学,从纵向(某一文明演进)或横向(同一时期不同文明互动)视角,认识世界文化发展的规律,自拟题目,写一篇历史小论文,进行阐述。(要求:立论正确,史论结合,史实充分,逻辑清晰,表述成文) -

8、战争给人类社会带来灾难的同时,客观上又造成不同文化的碰撞与交锋、交融与发展。阅读材料,完成下列要求。

材料一 亚历山大大帝(公元前356—前323年)通过军事征服建立起横跨欧亚非三洲的庞大帝国。在波斯帝国覆灭后,亚历山大推行“文化融合”政策,鼓励希腊人与当地民族通婚;并在埃及、两河流域、印度河流域等地建立数十座以“亚历山大”命名的城市,这些城市成为希腊文化传播的中心,希腊语成为通用语言,希腊式建筑、哲学和艺术与波斯、埃及、印度本土文化深度融合。尽管亚历山大帝国在其死后迅速分裂,但希腊化文化的遗产深刻影响了罗马帝国乃至后来的丝绸之路文明交流。

——摘编自罗素的《希腊化文明》

材料二 1840年鸦片战争后,传教士通过建立教堂、学校和医院传播基督教与科学知识;洋务派提出“师夷长技以制夷”,引入西方军事技术和工业模式;上海、广州等口岸城市出现西式建筑、报纸和现代教育机构。然而,这种文化输入伴随着剧烈冲突:儒家士大夫抨击西方价值观冲击伦理纲常,民间爆发多次反洋教运动(如天津教案)。与此同时,西方文化也激发了维新派和革命派的改革思想,推动科举制度废除与新文化运动兴起。近代战争不仅加速了中国传统文化的裂变,也为现代中国的文化多元性奠定了基础。

——摘编自费正清《剑桥中国晚清史(上卷)》

(1)、根据材料一,概括亚历山大促进“文化融合”的举措。结合所学,举例说明古典希腊文化是欧洲文化的源头。(2)、根据材料二,概括西方列强文化侵略的表现。并结合所学,概述近代中国人民在回应殖民者文化侵略的过程中对文化的选择与重构。 -

9、经济发展驱动秩序裂变与重构。阅读材料,完成下列要求。

材料一 工业革命重塑了英国乡村的经济与社会结构。18世纪末,议会通过《圈地法案》,系统性剥夺农民共有地使用权,至1850年,英格兰约75%的耕地被圈占为私有农场。大土地所有者引入诺福克轮作制、蒸汽脱粒机等新技术,农业产量增长显著,但小农因无力承担技术成本而沦为雇工或流民。……传统混合耕作被专业化单一作物取代,农民从土地的主人变为计时工资的劳动者。

——摘编自艾瑞克·霍布斯鲍姆《革命的年代》

材料二 20世纪中期以来,世界贸易体系经历了深刻变革。1947年《关税与贸易总协定》(GATT)的签订奠定了多边贸易框架的基础,发达国家间关税水平大幅下降。1995年世界贸易组织(WTO)成立后,贸易争端解决机制趋于规范化,但发达国家仍通过技术壁垒和知识产权限制维持优势地位。2008年金融危机后,区域贸易协定(如CPTPP、RCEP)兴起,全球贸易呈现“碎片化”趋势,多边主义与保护主义并存。

——摘编自李维民《全球化与多边贸易体系的演进》

(1)、根据材料一,概括工业革命对英国乡村生产方式的改变。结合所学,说明工业革命对英国乡村社会结构的重塑。(2)、根据材料二,结合所学,概述20世纪90年代以来国际贸易在贸易秩序、贸易种类、贸易手段、贸易形式方面发生的新变化。指出在全球贸易“碎片化”趋势下中国的基本经济国策。 -

10、地方治理乃治国要务。阅读材料,完成下列要求。

材料一 从汉代至清代中晚期,包括新疆天山南北在内的广大地区统称为________。自汉代开始,新疆地区正式成为中国版图的一部分。汉朝以后,历代中原王朝时强时弱,与该地区的关系有疏有密,中央政权对新疆地区的管治时紧时松,但任何一个王朝都把该地区视为故土,行使着对该地区的管辖权。……中国多民族大一统格局,是包括新疆各族人民在内的全体中华儿女共同奋斗造就的。

——摘自《新疆的若干历史问题》白皮书

材料二 1937年,抗日战争全面爆发,国共两党共同认可了陕甘宁边区的“特区”地位。一方面,由于根据地经济困难、教育落后,人民群众思想落后,需要中共中央带领边区政治、经济、文化和社会等方面的综合发展。另一方面,陕甘宁边区横跨陕、甘、宁三省交界,地域较广,人口稠密,所处的环境相对和平稳定。这样的地理位置使得陕甘宁边区在保卫西北的同时,也能够为华北提供有力的支援,战略地位极其显著,堪称战略要地。

——摘编自吕春峰《雄安新区先行先试的实践探索与经验启示研究》

(1)、填写材料一中________处的历史地名。结合所学,列举汉代和清代中央政权管辖该地区的关键措施。(2)、根据材料二,结合所学,从背景和影响角度评析陕甘宁边区的“特区”地位。 -

11、历史学家钱穆曾说:“时代变了,我们所要求的历史知识也和前人不同,所以就该重写新历史。……历史是可以随时翻新改写的,而且也需要随时翻新改写。我们自己不能翻新改写,却埋怨旧历史不适用,那是把自己的不尽责都推到古人身上去,真是不该。试问孔子写《春秋》,司马迁写《史记》,岂是为我们而写的?”钱穆意在强调( )

①历史解释需回应时代需求 ②历史真相的客观性不可动摇

③突出史家的主体责任意识 ④旧历史因立场局限失去研究价值

⑤历史研究应避免简单沿用前人成果 ⑥全面考证是历史研究的重要方法

A、①②③ B、③⑤⑥ C、①④⑤ D、①③⑤ -

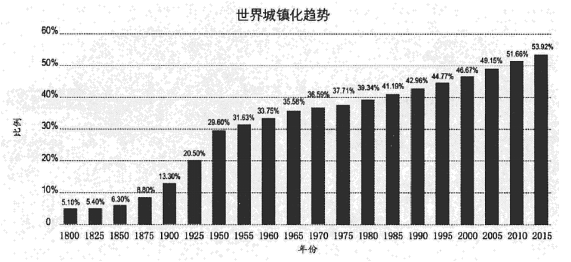

12、下图反映了1800—2015年城镇人口占世界总人口比例的变化情况。下列关于世界城镇化进程的解读合理的是( )

A、1800—1850年增长缓慢:工业革命初,技术扩散缓慢,城市化进程尚未起步 B、1850—1950年迅速增长:列强资本输出刺激殖民地半殖民地地区城市迅猛发展 C、1950—2015年快速上升:得益于发展中国家工业化加速和全球产业分工深化 D、1800—2015年城镇化呈匀速增长,发达国家持续主导全球城市人口增长

A、1800—1850年增长缓慢:工业革命初,技术扩散缓慢,城市化进程尚未起步 B、1850—1950年迅速增长:列强资本输出刺激殖民地半殖民地地区城市迅猛发展 C、1950—2015年快速上升:得益于发展中国家工业化加速和全球产业分工深化 D、1800—2015年城镇化呈匀速增长,发达国家持续主导全球城市人口增长 -

13、有学者认为,16世纪至20世纪,世界货币体系先后经历了以西班牙银元为主导(16世纪-19世纪初)、以英镑为中心(19世纪初-1944年)、以美元为主导(1944年以后)的演变。以下关于世界货币体系演变的说法,正确的是( )A、西班牙银元的主导地位依赖于工业革命后的殖民贸易网络 B、英镑体系的确立得益于英国工业实力、金本位制及全球金融中心的形成 C、美元取代英镑的直接原因是二战中美国通过“马歇尔计划”掌控西欧经济 D、科技革新对三种货币体系的建立均未产生影响

-

14、有学者认为:《法国民法典》宣称法律面前人人平等,但已婚妇女财产权需丈夫许可;美国《独立宣言》主张“人人生而平等”,却默认黑人奴隶制合法;英国1832年议会改革仍以财产限制剥夺多数工人的选举权。此言意在说明西方法律制度( )A、以形式平等掩盖社会特权不平等实质 B、封建贵族通过法律特权垄断政治权力 C、繁琐司法程序阻碍公民权利实际执行 D、宗教教义干预立法破坏法律世俗原则

-

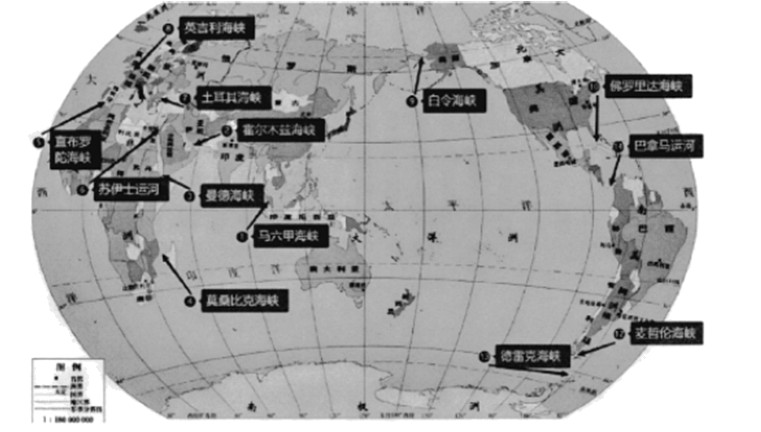

15、1914年巴拿马运河通航对国际航运产生了深远影响。结合下图,指出由此受益最为显著的航线是( )

A、美国纽约→美国旧金山 B、美国纽约→巴西里约热内卢 C、英国利物浦→印度卡里库特 D、法国马赛→埃及塞得港

A、美国纽约→美国旧金山 B、美国纽约→巴西里约热内卢 C、英国利物浦→印度卡里库特 D、法国马赛→埃及塞得港 -

16、关于古代西方政治制度,亚里士多德在《政治学》阐述:(斯巴达的)君王们希望城邦长存,因为他们在臣民中享有应有的荣誉,贵族们乐于在长老院中有一席之地(长老职位本身是对德性的一种奖励),平民则安于监察制,所有人都有入选的机会。材料可说明( )A、公民直接参与城邦决策,通过抽签担任公职 B、权力机构由选举产生,执政官与元老院相互制衡 C、混合政体平衡阶层诉求,兼顾传统权威与平民监督 D、等级代表协商共治,王权依托议会协调贵族与教会

-

17、下图为盛宣怀在上海创办的中国通商银行。关于该银行的创办最能说明( )

A、以传统建筑形式抵制西方金融渗透,以维护民族尊严 B、清末新政期间鼓励实业救国,成为民族资本主义迅速发展的典型代表 C、通过官商合股模式终结英国汇丰银行在华金融垄断地位 D、鸦片战争后列强入侵推动中国引进西方新式商业经营形式

A、以传统建筑形式抵制西方金融渗透,以维护民族尊严 B、清末新政期间鼓励实业救国,成为民族资本主义迅速发展的典型代表 C、通过官商合股模式终结英国汇丰银行在华金融垄断地位 D、鸦片战争后列强入侵推动中国引进西方新式商业经营形式 -

18、宋《文献通考》载:“宋制,御史台与谏院并立,掌纠劾百官,肃正纲纪。谏官不专谏诤,亦得弹劾执政。台官则直言无讳,凡宰相以下,皆得奏劾,直达天子。”材料可佐证宋代监察制度的特点是( )A、台谏并立,强化分权制衡 B、监察权与相权结合,加强皇权 C、台谏合一,强化中央集权 D、注重地方监察,削弱藩镇势力

-

19、端午节由来已久,古代各地的端午习俗有,“以五彩丝系臂”祈求“不病瘟”“采艾以为人(人形),悬门户上,以攘毒气”,这蕴含着中华优秀传统文化的内涵是( )A、以人为本 B、道法自然 C、和而不同 D、厚德载物

-

20、宋元时期,海上丝绸之路繁荣,海外贸易发达。下列与之相关的史实有( )

①先进的帆索与磁罗盘是其繁荣的技术条件

②棉花、香料与带有“胡”字的物种经此路传入

③元朝时意大利人马可·波罗经此路来华

④瓷器作为大宗出口商品主要经海路外销

A、①② B、①③ C、②③ D、①④