相关试卷

-

1、马克思曾说:“当人们好像只是在忙于改造自己和周围的事物并创造前所未闻的事物时……他们战战兢兢地请出亡灵来为他们效劳,借用它们的名字、战斗口号和衣服,以便穿着这种久受崇敬的服装,用这种借来的语言,演出世界历史的新的一幕。”近代中国政治运动中与之相似的是( )A、洋务运动 B、维新变法 C、辛亥革命 D、新文化运动

-

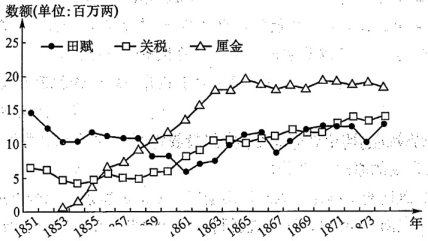

2、下面为 1851年至 1873年清政府财政收入结构变化趋势图。下列对该图解读合理的是( )

注:1853 年厘金制度建立,由地方政府在水陆要道设关卡对来往货物征收一定的货物税

A、折射出清政府权力结构的变化 B、旨在增强地方政府的能动性 C、瓦解了清政府的封建统治基础 D、促进了农民赋税负担的减轻 -

3、万历十四年(1586年),因皇后无子,内阁首辅申时行以明太祖的“长幼有序”的理由上疏要求册立皇长子朱常洛为太子,但神宗欲立宠妃郑氏之子(三皇子),便以皇长子年幼的理由搪塞。万历二十九年(1601年),经过内阁的反复奏疏以及李太后对皇长子的支持,神宗最终册封朱常洛为太子。这一事件反映出( )A、封建制度下中枢决策效率较低 B、政治传统对皇权形成一定的制约 C、明朝皇帝已失去太子的册立权 D、内阁与外戚的政治势力逐渐膨胀

-

4、下面是关于宋代经济的几则史料。 由此可推知,宋代( )

材料

出处

湖州农户“以蚕桑为岁计”

宋《嘉泰吴兴志》

严州“谷食不足,仰给他州,唯蚕染是务”

宋《严州图经》

“蜀之茶国,皆民两税地,不殖五谷,唯宜种茶”……“民卖茶资衣食,与农夫业田无异”

《宋史·食货志》

A、农业出现了多种经营方式 B、传统农业经济结构发生了剧变 C、国家统一促进了经济发展 D、农业生产与市场的联系较密切 -

5、在唐初三代时期,高中进士者多是士族出身,如唐武德五年(622年)首次科举考试中,陇西望族李氏的李义琛、李义琰、李上德三兄弟同时上榜,名噪一时。这反映出当时( )A、社会文化发展存在阶层差异 B、政治传统影响制度革新 C、社会地位决定了考试的成败 D、社会阶层分化日益加剧

-

6、翻开历史长卷,从战国赵武灵王的胡服骑射,到北魏时期“衣冠士族,并在中原。礼仪富盛,人物英阜”,以及唐宋“洛阳家家学胡乐”“万里羌人尽汉歌”。这些现象的出现( )A、大大拓宽了华夏文明的空间维度 B、得益于多元文化的交流互鉴 C、表明民族交融加速音乐艺术发展 D、折射出社会激烈动荡的格局

-

7、董仲舒在《春秋繁露》中指出:“唯天子受命于天,天下受命于天子,一国则受命于君。”同时,他还指出:“天之生民,非为王也;而天立王,以为民也。故其德足以安乐民者,天予之,其恶足以贼害民者,天夺之。”董仲舒的这些思想( )A、具有浓厚的哲学思辨色彩 B、反映出其理论设计存在矛盾 C、意在构建新型的君民关系 D、体现了儒法并重的思想特点

-

8、《周礼·春官宗伯》指出:“凡国家大事皆须占卜,如‘卜立君,卜大封’时,大祭司会在大宗伯(辅佐天子掌管宗室礼仪之事)的注视下对着龟甲凸起的部分发布命龟辞。”这反映出当时( )A、王权与神权的联系较为密切 B、天人感应思想深入人心 C、国家政治决策全靠祭司占卜 D、周王权力受到较大限制

-

9、依靠人民创造历史。阅读材料,完成下列要求。

一百年来,中国共产党团结带领中国人民,以“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天”的大无畏气概,书写了中华民族几千年历史上最恢宏的史诗。这一百年来开辟的伟大道路、创造的伟大事业、取得的伟大成就,必将载入中华民族发展史册、人类文明发展史册!

……

新的征程上,我们必须紧紧依靠人民创造历史,坚持全心全意为人民服务的根本宗旨,站稳人民立场,贯彻党的群众路线,尊重人民首创精神,践行以人民为中心的发展思想,发展全过程人民民主,维护社会公平正义,着力解决发展不平衡不充分问题和人民群众急难愁盼问题,推动人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展!

——习近平《在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话》

阅读材料并结合所学,从新民主主义革命时期(1919—1949年)选取一个实例,阐述中国共产党是如何依靠人民创造历史的。(要求:观点正确,史论结合,论证充分,逻辑清晰。)

-

10、阅读材料,完成下列要求。

材料一

唐宋时期的都城中的寺庙、茶坊、酒肆都成为了重要的娱乐场所。在以坊市制度为基础构建的唐长安城中,酒肆茶坊的分布区域与其主要服务对象以及都城的政治、经济存在紧密联系。入宋后,中国封建社会发生了一些重大变革,都城东京的公共娱乐文化活动也更加繁荣昌盛,城市市民的休闲活动空间得到了不断扩展。

——摘编自李瑞《唐宋都城空间形态研究》

材料二

图1 唐长安休闲娱乐场所分布示意图 图2 北宋东京城休闲娱乐场所分布图

——图文摘编自李瑞《唐宋都城空间形态研究》

(1)、据材料一、二,指出图1唐朝长安城酒肆茶坊区域分布的特点,并结合所学知识,简要说明这些特点形成的原因(2)、综合上述材料,指出图2宋代休闲娱乐场所区域分布与唐代相比呈现的新变化,并结合所学知识简析这些变化带来的影响 -

11、法安天下,德润人心,法治与德治相辅相成。阅读材料,完成下列要求。

材料一

人物

政治主张

孔子

“为政以德”“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格”

老子

“无为而民自化”“为无为,则无不治”

韩非

“故以法治国,举措而已矣”“圣人之治也,审于法禁”

——引自《论语》《老子》《韩非子》

材料二

“贞观之治”成绩的取得,是以人为本、以德治国这一政治路线的成功。以往谈及贞观之治,只是一味强调唐太宗、魏徵等人的自觉,常常忽略中国制度的重要背景。魏徵从贞观七年开始担任门下省的长官,直至贞观十七年去世,都是门下省的负责人。唐太宗与魏徵的关系,与三省制关系密切,而三省制的运行机制,更值得重视。

——摘编自荣新江等《唐:中国历史的黄金时代》

材料三

回顾人类文明史,编纂法典是具有重要标志意义的法治建设工程,是一个国家、一个民族走向繁荣强盛的象征和标志。民法是民事领域的基础性、综合性法律,它规范各类民事主体的各种人身关系和财产关系,涉及社会和经济生活的方方面面。党的十九大明确提出,要保护人民人身权、财产权、人格权。而现行民事立法中的有些规范已经滞后,难以适应人民日益增长的美好生活需要。编纂民法典,必须坚持依法治国与以德治国相结合,注重将社会主义核心价值观融入民事法律规范。

——摘编自王晨《关于<中华人民共和国民法典(草案)>的说明》

(1)、根据材料一,概括孔子、老子、韩非的政治主张。结合所学,指出秦汉时期治国主导思想的演变。(2)、根据材料二,结合所学,从三省制运行机制的角度说明“唐太宗与魏徵的关系”。(3)、根据材料三,结合所学,指出《中华人民共和国民法典》在新中国法律体系中的地位。运用唯物史观,阐述《中华人民共和国民法典》颁布的必要性。 -

12、日本发动侵华战争后,坚持抗战的中国共产党派干部到东北地区组织抗日游击队;派周恩来到西安参与西安事变和平解决;在洛川会议上制定全面抗战路线,此后开辟敌后战场。这些事件表明( )A、中日民族矛盾已成为主要矛盾 B、中国共产党发挥了中流砥柱作用 C、中国共产党革命重心发生转移 D、国共两党合作抗战取得明显成效

-

13、梁启超先生曾提及:“这二十年间,都是觉得我们政治、法律等等,远不如人,恨不得把人家的组织形式一件件搬进来,以为但能够这样,万事都有办法了。革命成功将近十年,所希望的件件都落空,渐渐有点废然思返,觉得社会文化是整套的,要拿旧心理运用新制度,决计不可能,渐渐要求全人格的觉悟。”“要求全人格的觉悟”开始兴起的标志性刊物是( )A、《时务报》 B、《民报》 C、《新申报》 D、《青年杂志》

-

14、有学者认为:“洋务运动是在清政府的主导下开展的,但着手操办者则是以曾国藩、李鸿章、左宗棠为代表的地方督抚;1901年、清廷颁布变法上谕,张之洞、刘坤一的《江楚会奏变法三折》成为清末新政的实施大纲;1906年,清廷下诏仿行立宪,也是在袁世凯、张之洞等奏请下促成的。”这表明晚清时期( )A、权力格局变动助推了早期近代化 B、结束专制政体的必要性 C、政府态度左右了各派的政治立场 D、改革是重振国威的关键

-

15、1894 年,郑观应在《盛世危言》中提到:“诚使设大小学馆,以育英才,开上下议院,以集众益,精理农商,藉植富国之本,简练水陆,用伐强敌之谋,由强企霸……于 以拓车书大一统之宏规而无难矣。”这说明了他主张( )A、中体西用 B、维新变法 C、民主共和 D、民主科学

-

16、一位美国学者在《中华帝国对外关系史》中写道:“经过(这场)战争,中国的领土被剥夺,经济也背上了沉重的包袱,最后一个屏藩朝鲜亦被摧毁。”材料中的这场战争( )A、促成了清政府主动推行新政 B、引发了列强瓜分中国的狂潮 C、导致鸦片贸易取得合法地位 D、使中国的社会性质发生变化

-

17、1862年,安徽巡抚唐训方发布《兴办屯星告示》募民垦荒,并规定“如有外来客民,情愿领田耕种……一体借与牛力、籽种”。这主要是因为当地( )A、经商风气冲击重农思想 B、农民大量前往上海谋生 C、屡经战乱人口大量减少 D、实业浪潮改变就业结构

-

18、明代何良俊认为:“先儒言经术所以经世务……舍五经而言学,则学非其学矣。”归有光也说过:“盖汉儒谓之讲经,而今世谓之讲道。夫能明于圣人之经,斯道明矣。”这说明当时( )A、程朱理学走向衰落 B、空疏学风受到批评 C、经世致用思潮兴起 D、儒学正统地位巩固

-

19、1880年,在埃及厄 尔法云区,考古发掘出了10万多张苇纸、羊皮纸及其它纸片。经考证,其中有50张左右的印刷品,是上起公元900年,下至1350年的遗物,它们是用中国的方式,将纸铺在版上,用刷子刷印而成的。这可以用来说明( )A、雕版印刷术最早发明于唐末 B、宋元时期印刷术开始外传 C、宋元时期丝绸之路得以拓展 D、印刷术外传的时间和路线

-

20、公元前124年,汉武帝采纳董仲舒建议,在长安设太学,学习内容是五经,即《诗》《书》《礼》《易》《春秋》。太学每年进行一次考试,熟练掌握一部以上经典的博士弟子,即可被授予官职。这说明当时( )A、选官方式多样化 B、儒学内容神圣化 C、儒学教育官方化 D、私学教育世俗化