相关试卷

-

1、阅读下列材料,完成有关问题:

硼单质及其化合物应用广泛。BF3极易水解生成HBF4(HBF4在水中完全电离为H+和BF)和硼酸(H3BO3),硼酸是一元弱酸,能溶于水。硼酸和甲醇在浓硫酸催化下生成挥发性的硼酸甲酯[B(OCH3)3],硼酸甲酯主要用作木材防腐剂等。乙硼烷(B2H6 , 常温下为气态)是一种潜在的高能燃料,在O2中完全燃烧生成B2O3固体和液态水,燃烧热为2165kJ·mol−1;氨硼烷(H3NBH3)是很好的储氢材料,在Ni/P催化剂作用下水解生成NH4[B(OH)4]并释放出氢气,氨硼烷在高温下脱氢制得氮化硼(BN),氮化硼晶体结构类似于金刚石,具有高硬度。

(1)、下列说法正确的是A、BN是分子晶体 B、H3NBH3分子内存在配位键 C、B(OCH3)3分子间能形成氢键 D、BF3是由极性键构成的极性分子(2)、下列化学反应表示正确的是A、BF3和水反应:4BF3+3H2O=6H++3BF+BO B、制备B(OCH3)3:H3BO3+3CH3OHB(OCH3)3 C、氨硼烷释氢反应:H3NBH3+4H2ONH4[B(OH)4]+3H2↑ D、乙硼烷的燃烧热:B2H6(g)+3O2(g)=B2O3(s)+3H2O(l) ΔH=2165kJ·mol−1(3)、下列有关反应描述正确的是A、H3NBH3高温脱氢反应中,H3NBH3断裂σ键和π键 B、H3NBH3水解反应中,Ni/P催化剂能提高该反应的活化能 C、BF3水解生成HBF4 , B原子轨道的杂化类型由sp3转化为sp2 D、H3BO3和CH3OH的反应中,浓硫酸能加快反应速率 -

2、四羟基合铝酸钠([NaAl(OH)4])与过量CO2反应可制得Al(OH)3。下列说法正确的是A、半径:r(O2‒)<r(Al3+) B、电负性:χ(C)<χ(O) C、氢化物沸点:H2O<CH4 D、碱性:NaOH<Al(OH)3

-

3、实验室制取纯碱,下列相关原理、装置能达到实验目的的是

A.制取CO2

B.除去CO2中HCl

C.制取NaHCO3

D.制取纯碱

A、A B、B C、C D、D -

4、反应2NH3+NaClO=NaCl+N2H4+H2O可用于制备肼(N2H4)。下列说法正确的是A、Na+的结构示意图为

B、NH3的空间构型为平面三角形

C、NaClO中既含离子键又含共价键

D、N2H4的结构式为

B、NH3的空间构型为平面三角形

C、NaClO中既含离子键又含共价键

D、N2H4的结构式为

-

5、高分子是生产生活中的常见物质。下列物质中不属于高分子的是A、油脂 B、淀粉 C、蛋白质 D、合成橡胶

-

6、有机物H具有抗氧化作用,能清除人体内的自由基,其合成路线如下图所示(部分反应条件已略去)。

已知:

。

。回答下列问题:

(1)、A的化学名称是。(2)、由C生成D的反应类型为。设计C→D步骤的目的是。(3)、由D生成E的化学方程式为。(4)、化合物A~H中,属于手性分子的是(填有机物标号)。(5)、X是C的同分异构体,符合下列条件的X有种。(1)能与溶液发生显色反应;

(2)与足量的钠反应生成;

(3)苯环上取代基的数目不超过3个。

其中核磁共振氢谱有五组峰,峰面积之比为的结构简式为(任写一种)。

(6)、设计由 和乙醛制备

和乙醛制备 的合成路线(无机试剂任选)。

的合成路线(无机试剂任选)。 -

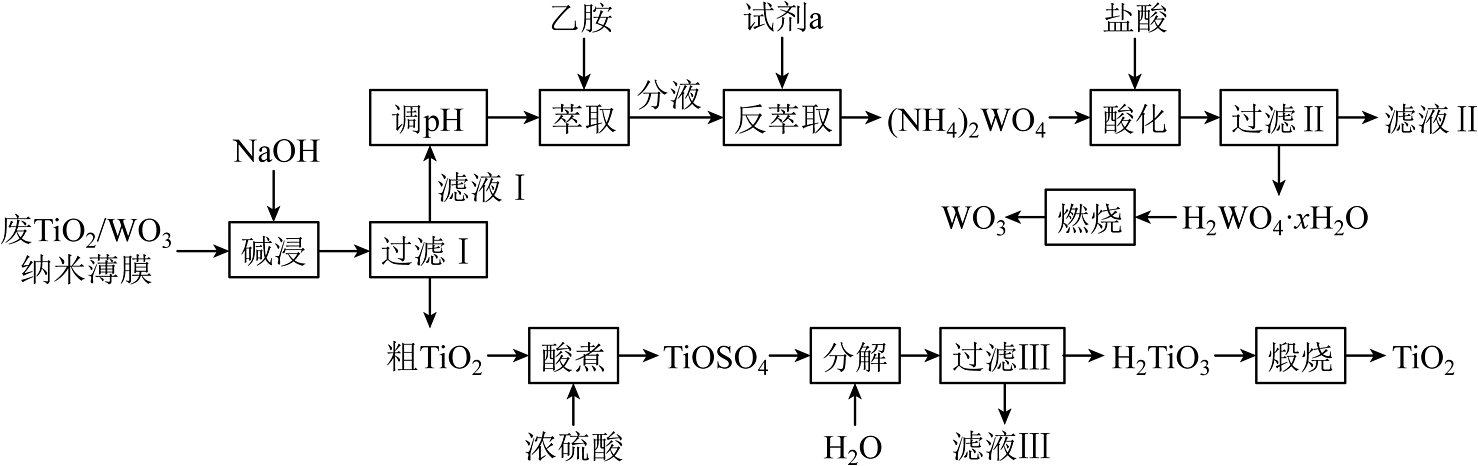

7、从废纳米薄膜中回收钛和钨等稀缺金属,既有利于资源综合利用,又避免污染环境。回收的工艺流程如下:

已知:

Ⅰ.乙胺是无色极易挥发的液体,呈碱性,能与酸发生反应:。

Ⅱ.酸性条件下,乙胺萃取的反应为。

Ⅲ.易溶于水,属于强电解质。偏钛酸难溶于水,其化学式可表示为或 , 室温时。

回答下列问题:

(1)、“碱浸”时发生反应的化学方程式为。“萃取”前,需要将“滤液I”的调整到3.5左右,目的是。(2)、试剂a为(写名称)。“反萃取”过程中发生反应的化学方程式为。(3)、检验“过滤Ⅱ”所得已洗涤干净的方法是。(4)、室温下测得“滤液Ⅲ”的 , 则此时“滤液Ⅲ”中。(5)、与同周期,、、可形成一种具有特殊导电性的晶体(化学式为 , 、为整数),其立方晶胞如图所示,与最小间距大于与最小间距。

该晶体中,1个周围与其最近的的个数为。

②若与最小间距为 , 阿伏加德罗常数为 , 则该晶体的密度为(列出计算式)。

-

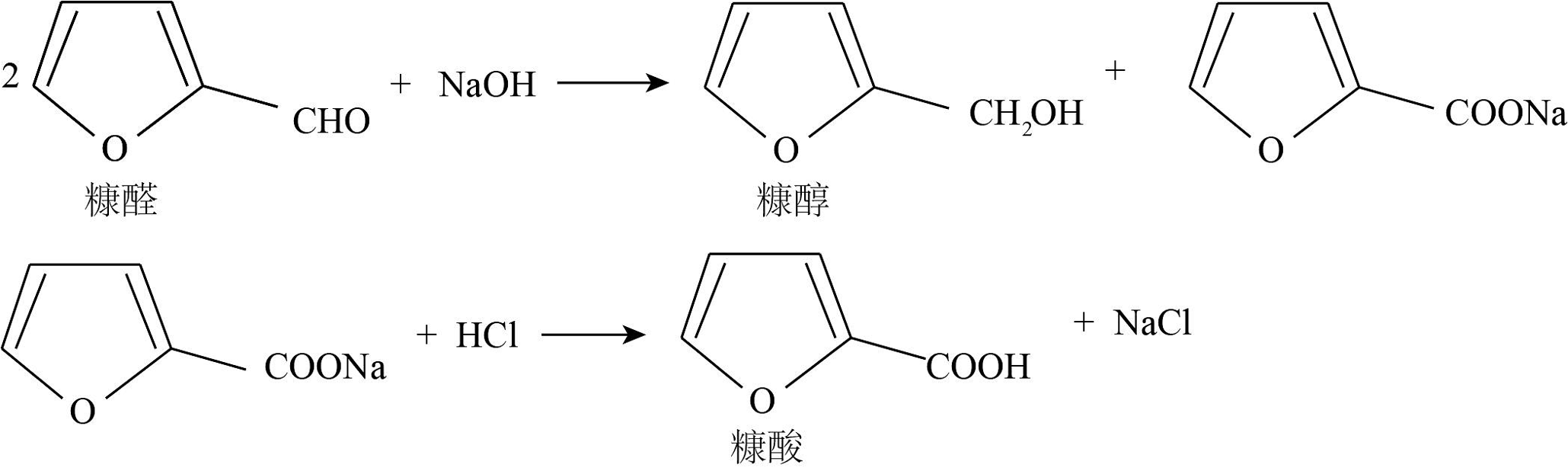

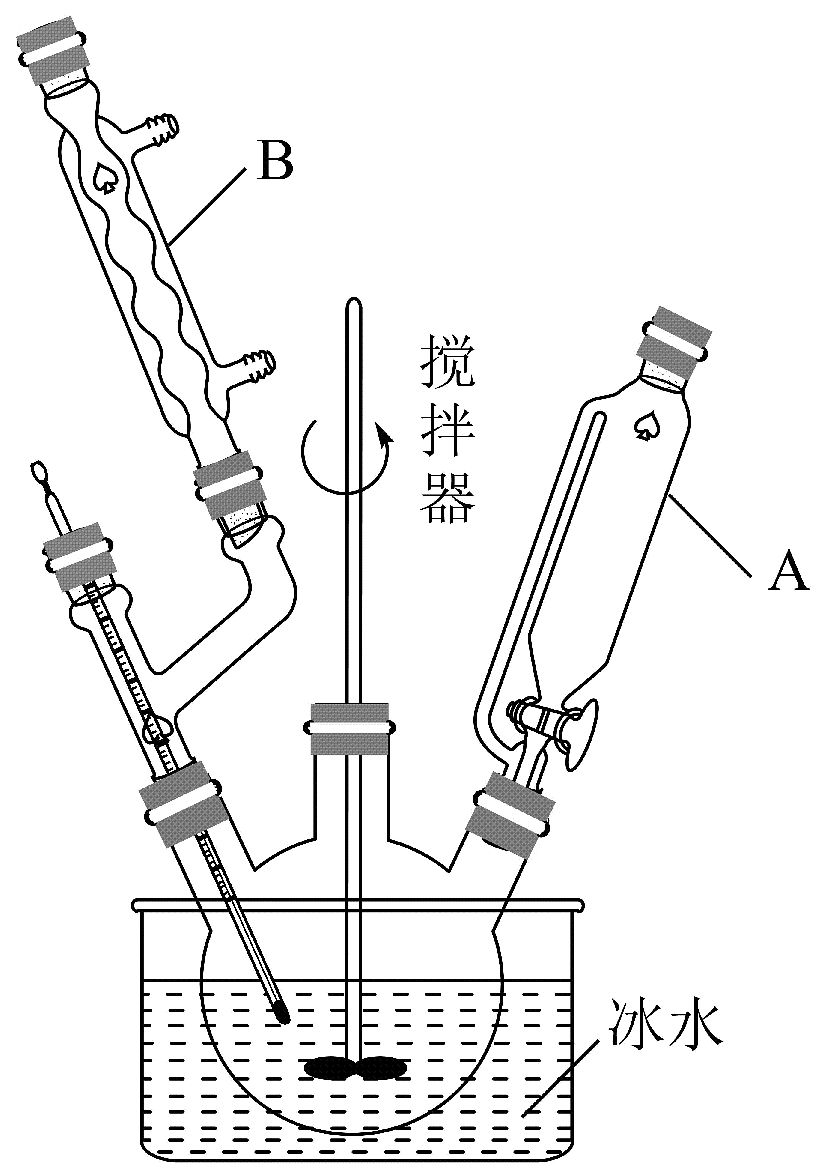

8、糠酸(熔点133℃,沸点231℃,在热水中溶解度较大,微溶于冷水)和糠醇(熔点-29℃,沸点171℃)均为重要的化工中间体,工业上可利用糠醛(沸点161.7℃,易被氧化)发生歧化反应制取这两种物质(该反应为强放热反应),反应原理如下:

实验步骤:

步骤1:向三颈烧瓶中加入(约)新蒸馏的糠醛,通过仪器A向三颈烧瓶中缓慢滴加的溶液。搅拌并保持反应温度为8~12℃,回流 , 得到粗产品。

步骤2:将粗产品倒入盛有水的烧杯中,然后将液体转移至分液漏斗中,用乙醚萃取4次,分液得到水层和醚层。

步骤3:向水层中分批滴加25%的盐酸,调至溶液的 , 冷却、结晶、抽滤、冷水洗涤,得到糠酸粗品;向醚层中加入无水碳酸钾干燥,过滤除掉碳酸钾后,分离乙醚(乙醚的沸点为34.6℃)和糠醇。

回答下列问题:

(1)、仪器A的名称为。与直形冷凝管相比,使用仪器B的优点是。(2)、该反应必须严格控制反应温度为8~12℃,实验中采用了哪些保障措施?。(3)、步骤3中分离乙醚和糠醇的实验操作为。(4)、步骤3中洗涤粗糠酸用冷水的原因是。进一步将粗糠酸提纯,应采用的方法是。(5)、取提纯后的糠酸样品,配成溶液,准确量取于锥形瓶中,加入几滴酚酞溶液,用标准溶液滴定,平行滴定三次,平均消耗标准溶液。糠酸的纯度为。该中和滴定实验中,若其他实验操作均正确,则下列实验操作造成测得的糠酸的纯度比实际偏低的是(填标号)。

(1)、仪器A的名称为。与直形冷凝管相比,使用仪器B的优点是。(2)、该反应必须严格控制反应温度为8~12℃,实验中采用了哪些保障措施?。(3)、步骤3中分离乙醚和糠醇的实验操作为。(4)、步骤3中洗涤粗糠酸用冷水的原因是。进一步将粗糠酸提纯,应采用的方法是。(5)、取提纯后的糠酸样品,配成溶液,准确量取于锥形瓶中,加入几滴酚酞溶液,用标准溶液滴定,平行滴定三次,平均消耗标准溶液。糠酸的纯度为。该中和滴定实验中,若其他实验操作均正确,则下列实验操作造成测得的糠酸的纯度比实际偏低的是(填标号)。A.蒸馏水洗净后,末用标准溶液润洗碱式滴定管

B.指示剂酚酞溶液滴加过多(酚酞是一种弱酸)

C.锥形瓶内壁用蒸馏水洗净后,再用配制好的糠酸样品溶液润洗2~3次,将润洗液倒掉,再装入糠酸样品溶液,进行中和滴定

D.滴定前仰视碱式滴定管液面读数,滴定后俯视碱式滴定管液面读数

-

9、已知。室温下,向一元弱酸HX溶液中逐滴滴加溶液,溶液的随的变化关系如图所示。下列说法正确的是

A、当时,溶液中 B、当时,加入的溶液体积大于 C、当加入溶液时,溶液中 D、a、b、c三点对应溶液中水电离出来的浓度:a点>b点>c点

A、当时,溶液中 B、当时,加入的溶液体积大于 C、当加入溶液时,溶液中 D、a、b、c三点对应溶液中水电离出来的浓度:a点>b点>c点 -

10、X、Y、Z、W为原子序数依次增大的短周期主族元素,它们与锂离子构成的盐是一种锂电池的电解质,该盐结构如图所示,W原子的最外层电子数等于其内层电子数的一半。下列说法正确的是

A、元素的电负性:X> Y>Z B、该锂盐中X、Y原子的杂化轨道类型分别为sp2、sp3 C、与W同周期的元素中,第一电离能大于W的有三种 D、该锂盐中所有元素均属于元素周期表p区元素

A、元素的电负性:X> Y>Z B、该锂盐中X、Y原子的杂化轨道类型分别为sp2、sp3 C、与W同周期的元素中,第一电离能大于W的有三种 D、该锂盐中所有元素均属于元素周期表p区元素 -

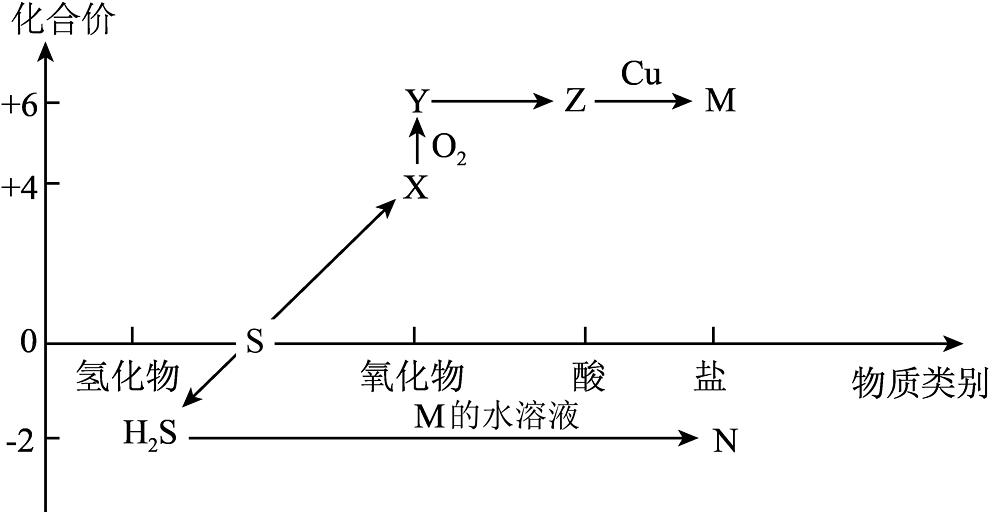

11、硫及其化合物的“价—类二维图”体现了化学变化之美。下列有关说法错误的是

A、硫在过量的氧气中燃烧只能生成X,不可能生成Y B、通入BaCl2溶液中,不会有白色沉淀生成 C、H2S与X反应的还原产物和氧化产物的物质的量之比为1:2 D、N可由其相应单质在加热条件下化合生成

A、硫在过量的氧气中燃烧只能生成X,不可能生成Y B、通入BaCl2溶液中,不会有白色沉淀生成 C、H2S与X反应的还原产物和氧化产物的物质的量之比为1:2 D、N可由其相应单质在加热条件下化合生成 -

12、异黄酮类是药用植物的有效成分之一、一种异黄酮类化合物Z的部分合成路线如下:

下列有关化合物X、Y和Z的说法错误的是

A、与足量溴水反应消耗 B、最多能与反应 C、可用酸性高锰酸钾溶液检验Z中的碳碳双键 D、Z能与氨基酸和蛋白质中的氨基反应 -

13、类比是研究物质性质的常用方法之一、下列类比正确的是

①Cu与能化合生成 , 则Fe与能化合生成

②Mg在空气中燃烧生成MgO,则Na在空气中燃烧生成

③可以治疗胃酸过多,则NaOH也可以治疗胃酸过多

④Fe可以置换出溶液中的铜,则Al也可以置换出溶液中的铜

A、①④ B、②③ C、①③ D、②④ -

14、已知常温下部分弱电解质的电离平衡常数如下表:

化学式

电离常数

(1)、常温下, A.溶液;B.盐酸;C.溶液由大到小的顺序是;(填字母)(2)、A.、B.、C.、D.结合的能力由大到小的顺序是 (填字母),向溶液中通入 , 反应的离子方程式为;(3)、常温下将的溶液和的溶液混合,充分混合后所得溶液的 , 则溶液与溶液的体积比为;(4)、人体血液中的碳酸和碳酸氢盐存在平衡: , 当有少量酸性或碱性物质进入血液中时,血液的变化不大,其原因是 , 如血液中 , 则血液中。 -

15、定量分析是化学实验中重要的组成部分:(1)、某实验小组设计用的溶液与的盐酸置于如下图所示的装置中进行测定中和热的实验。

①从实验装置上看,还缺少。

②该实验小组做了三次实验,每次取盐酸和溶液各 , 并记录如下原始数据:

实验序号

起始温度

终止温度

温差

盐酸

溶液

平均值

1

25.1

24.9

25.0

28.3

3.3

2

25.1

25.1

25.1

28.5

3.4

3

25.1

25.1

25.1

28.6

3.5

已知盐酸、溶液密度均近似为 , 中和后混合液的比热容 , 则该反应的中和热;(计算结果保留1位小数)

③用相同浓度和体积的氨水代替溶液进行上述实验,测得的中和热的数值会。(填“偏大”“偏小”“无影响”)

(2)、某学生用的标准溶液测定某市售白醋的含酸量(国家标准规定酿造白醋中醋酸含量不得低于),其操作分解为如下几步:A.移取待测白醋注入洁净的锥形瓶,并加入2~3滴酚酞

B.调节液面至“0”或“0”以下某一刻度,记下读数

C.把盛有标准溶液的碱式滴定管固定好,调节滴定管尖嘴使之充满溶液

D.取标准溶液注入碱式滴定管至“0”刻度以上

E.用标准溶液润洗碱式滴定管2~3次

F.把锥形瓶放在滴定管的下面,用标准溶液滴定至终点并记下滴定管液面的刻度

①正确操作步骤的顺序是(填字母)A→→F;

②若无上述E步骤操作,则测定结果会(填“偏高”、“偏低”或“无影响”);

③在A步骤之前,若先用待测液润洗锥形瓶,则对滴定结果的影响是(填“偏高”、“偏低”或“无影响”);

④到达滴定终点的现象是;

⑤滴定至终点消耗溶液 , 则该白醋中醋酸含量为 , 由此可知该白醋是否符合国家标准。

-

16、2024年10月30日凌晨我国进行了“神舟十九号”载人飞船发射,获得了圆满成功。火箭推进剂在航天和军事等领域具有广泛的应用:(1)、液氧甲烷可以作为火箭推进剂。已知、下甲烷燃烧生成和液态水放出热量 , 则甲烷的燃烧热 , 甲烷燃烧的热化学方程式为。(2)、长征5号火箭发射时使用液氢和煤油作为燃料,工业上可用在高温下与水蒸气反应制得。

已知:在、下:

则与水蒸气反应转化为和的热化学方程式为。

(3)、用于神舟系列飞船发射的长征二号F使用肼类燃料,已知:

①正反应的话化能 , 则逆反应的话化能。

②与反应生成和水蒸气的热化学方程式。

③与足量反应生成和液态水时,放出的热量是。(计算结果保留1位小数)

-

17、一定量的与足量的碳在体积可变的恒压密闭容器中反应: , 平衡时,体系中气体体积分数与温度的关系如下图所示:

下列说法正确的是

A、时,若充入惰性气体,、均减小,平衡不移动 B、时,反应达平衡后的转化率为 C、时,若充入等体积的和 , 平衡向逆反应方向移动 D、高温和高压均有利于提高的转化率 -

18、下列实验操作对应的现象和结论均正确的是

选项

实验操作

实验现象

实验结论

A

等体积的溶液和溶液分别与足量锌反应

溶液中放出的气体多

酸性:

B

将的氨水稀释至 , 测

稀释后电离程度减小

C

将的溶液和的溶液等体积混合,测

是弱酸

D

将盛有和 , 混合气体的烧瓶置于热水中

烧瓶内红棕色变深

A、A B、B C、C D、D -

19、在水溶液中进行的反应: , 已知该反应的速率方程为(k为常数),为探究反应速率与反应物浓度的关系,在进行四次实验,所得的数据如下表:

编号

物理量

①

②

③

④

0.001

0.001

0.001

0.002

0.10

0.20

0.20

0.10

0.008

0.008

0.004

0.008

下列结论正确的是

A、 B、 C、 D、 -

20、常温下,溶液和盐酸相比,下列说法错误的是A、前者 , 后者 B、分别取等体积的两种溶液混合, C、稀释至原体积的100倍,两溶液中均变成原溶液中的0.01倍 D、水电离的浓度均为